汉服运动和文明想象:民族主义推动下一种中国文明观的建构尝试

作者:芥

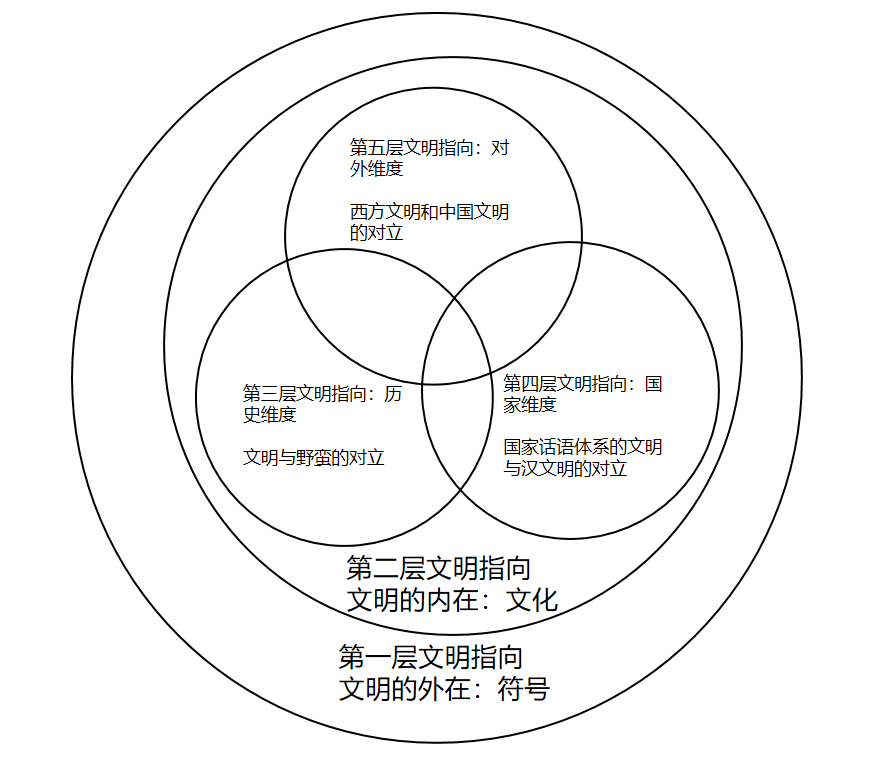

摘 要:汉服运动在发展过程中,存在着面相复杂的“文明的想象”,而这一想象居于运动的核心。本文首先对既有文明研究路径进行了大致的总结,划分为了反映论和建构论,并结合二者的视角,重点从建构论的角度,探讨了民族主义范畴内的“汉服运动”对于文明话语的实践、挪用和建构过程,指出了汉服运动和文明话语之间的紧密关系。进一步的,具体分析了汉服运动建构的文明话语体系下五个层次的文明指向——文明的外在:符号层面;文明的内在:文化层面;历史维度:文明与野蛮的对立;国家维度:上下两种文明话语体系的对立;还有对外维度,中西文明的对立。通过对文明话语中文明指向的分析,界定了汉服运动的中国文明观的建构结果。

关键词:汉服运动;文明;民族主义;建构

一.问题引入

在当前中国转型过程中,无论是官方层面对中国文明的重新建构,还是民间各类对中国文明的推崇,可以从不同层面看出,中国当下文明话语的回归——这种回归,反映了当前存在的不同力量的对文明的建构尝试。其中,以推广汉服为基本目标的汉服运动在新世纪发端以后,迅速在全国范围内形成了广泛的影响,在既有对汉服运动者的田野民族志研究中,可以看到汉服运动其内核的对于文明的想象和追求,以一种极富特色的方式创建了具有复杂内涵的文明的话语——如何把握汉服运动的文明话语?在汉服运动者的文明话语中具体有怎样的文明指向?本文即试图在既有文明研究的基础上,通过对民族主义推动下的汉服运动这一具体案例,来探讨一种中国文明观的建构尝试,并分析其文明话语的性质。

(一)文明的研究路径:反映论和建构论

在展开对汉服运动和文明话语关系的论述之前,首先对本文所需要的重点概念“文明”进行文献梳理和界定。

首先对文明的研究投以必要的重视的可以追溯到汤因比。汤因比最早在民族国家范式以外开辟了文明范式,他批驳了对文明统一性的误解,划分出了历史上存在过和当代仍存在的一共21种文明类别,“它们中的7个仍旧存活着,14个则已经灭亡”[1]125,进一步的,在亨廷顿和其他学者的推动下,文明研究逐渐从边缘走向中心,形成一个重要的研究领域。

在既有研究中,存在着多样的研究路径。就作为概念的“文明”而言,卡赞斯坦对文献梳理和类型学划分较为全面,卡赞斯坦认为,就既有的研究,可以大致分为两类主要的对文明的理解维度,即一类是重属性的,另一类是重话语的[2]8,属性指重在界定某种文明本身所具有的特定属性,话语则关注于政治作用下作为一种集体信念的文明其创造和维持的过程。结合卡赞斯坦的分类思想,本文在此尝试将对文明概念的研究进行如下划分:在研究路径上,既有论文对文明的认识可大致分为反映论和建构论。

就反映论而言,即类似前述所谓的重属性的研究,但涵盖更广。反映论的研究路径之重心在于观察客观的、固定的,拥有某些本质的属性的文明,关注于作为实体的文明模式。其中,大致又分有几个子类别:第一类研究者,注重长时段的历史进程。其往往追溯到人类文明成型之初,分析文明不同时期的不同特点,并以此展开文明的比较研究。该类别首先包括汤因比、奎格利等人,其对文明定义最小的共同点在于,“文明是一种以城市生活方式为中心的社会形态。”[2]5以此为核心,各学者对语言、文字和宗教等因素,在文明的定义上所拥有的不同地位各有权重;第一类中的另一部分学者,也重视历史,但同时则以文化为重点,进一步总结和强调了人类社会成型后所拥有的文化这一属性,如布罗代尔、沃勒斯坦、斯宾格勒等人从不同方面强调了文化之于文明的重要性,其对文明的定义也大致可归于此类[3]25;亨廷顿则是此类研究的一个典型例子,其在汤因比的基础上对文明进行了分类,并进一步从文化角度对文明进行定义,“一个文明是一个最广泛的文化实体……是人类最高的文化归类”[3]26,强调文明作为一种永恒的存在,及其在当代社会的重要的、第一位的属性;第二类研究者,则从现代性的角度切入文明研究,强调近代以来形成的作为一种本质性的“文明的(civilized)”特质,包含了一整套生活方式,经济条件,社会状态。其起源于欧洲文明扩张中所形成的文明话语,由于西方在现代性过程中扮演了重要角色,早期的学者把近现代的西方文明作为文明典范和文明话语垄断的唯一代言人;近期的学者,如艾森斯塔德则开始强调“多元现代性”,关注于现代性过程中形成底色不同的新文明范式之可能性。

就建构论而言,研究路径之重心在于文明的非客观性,流动性,想象性,和非本质性,如马兹利什认为,“在我们选择并称之为文明的东西中,既找不到‘本质的’,也找不到‘天然的’的特性”[4]6,建构论视野中的文明是不同的主体根据不同的目的所想象和所建构的产物。其中,也大致分为几个子类别:第一类研究者,强调作为一种建构“过程”的文明,如卡赞斯坦认为,“文明是弱制度化的社会秩序,表现在各种实践的过程之中,同时也被实践和过程所建构”[2]7”,埃利亚斯则比较了英法德国对于文明一词使用的差异,指出文明和文化对立的部分,并详细探讨了文明作为一种现象其逐渐发生的过程[5],文明的含义在不同阶层和不同对象之间在不断流动和不断变化。第二类研究者,则重视文明之间交互的影响,在反映论学者那里认为是某种本质的文明特质,在这类研究者眼里则可能是在传入与模仿变形后再重新自我化的建构;第三类研究者,则着重在反思民族国家形成或欧洲文明扩张中形成的作为一种意识形态的“文明”话语。如柴田隆行认为,“(文明)是与国民国家的形成相关联的,可以说是国家意识形态”[6]135”,马兹利什进一步指出了文明的(civilized)和文明(civilization)的区别,并指出后者是“启蒙时代的新词”[4]9,在欧洲的扩张过程中,为了建构出殖民主义的合法性而出现,其作用在于建构一种“文明”与“非文明”、我者和他者的二元区分,人类学者们大多也属于此类,批判文明一词所蕴含的殖民主义和东方主义意味。最后,对福柯而言文明非其研究重点,但他那里走得更远,完全解构掉了人们惯有的对文明的想象,他指出,“疯癫不是一种自然现象,而是一种文明产物”[7]5,文明一词本身并不意味着它隐藏的人们惯有想象中具有赞美性的特质。

综上所述,反映论和建构论可以大致区分出既有研究中对文明界定的路径差异。就反映论而言,其特色在于注意到了不同区域在不同时期形成的文化差异;就建构论而言,其特色在于注意到了不同主体在背后对于文明形成过程中的操控作用——可以对反映论和建构论做如下比喻以进行区分:反映论视野下的“文明”可类比为历史沿袭中,在不同历史时期所积累的各色构筑材料之和,建构论视野下的“文明”可类比为不同主体利用这些原材料进行建筑想象并构筑的构筑过程;当然最后需要补充,反映论和建构论也并非截然二分的,有的学者在研究中使用了多元的研究路径,有的学者也在试图融合二者的分野。

本文即试图在反映论和建构论的基础上,既从反映论的角度,把握作为原材料的中国文明,包括其所拥有的各类文化和符号象征;也从、并主要从建构论的角度,把握作为想象导向和构筑过程的中国文明——即在当代的民族主义的影响下,在现代性的环境背景中,汉服运动如何对中国文明所具有的原材料进行再创造,并建构新的文明想象的过程。

(二)民族主义与文明的联系:交织与重构

由上文的类比进一步推演,文明包含了所有历史沿袭中形成和积累的原材料,而近代以来的民族主义,则是一种新的,运用这些原材料去构建建筑的构筑手段。艾利亚斯最早发现了民族和文明之间的联系,他在对德国法国“文明”一词演变过程的研究后指出,“随着市民阶层的崛起,‘文明’这一概念便成了民族精神的体现,成了民族自我意识的传达方式。”[4]43,民族和民族主义同样是十分复杂的概念,本文沿用史密斯民族主义研究中所概括的一种定义方法,即沿着包含了盖尔纳、吉登斯、霍布斯鲍姆、本尼迪克特安德森等人的现代主义的范式[8]48-51,对民族主义进行界定。民族主义珍视过去的传统,致力于发掘出一种共享的民族精神,而这个过程中,文明作为历史积累下来的原材料之和,自然而然的被民族主义所盯上,从这个意义上,可以发现,民族主义和文明之间有着极强的贴合度,两者互相交织,互相重构,民族主义通过建构文明来培育民族主义的进一步发展,文明也在被建构的过程中反过来影响和改变民族主义的面貌。

如前所述,本文试图探索民族主义在构筑中国文明过程中所产生的影响,限于篇幅,本文主要落点在于民间的民族主义层面,以汉服运动为例,对其话语中的文明指向展开分析。汉服运动作为民族主义范畴下十分有代表性的一个影响广泛的运动,其行动本身和诉求都和“文明”这一概念有着十分密切的联系,而当前国内文献对汉服运动的研究十分稀缺,国外近年来已有学者开始聚焦此处,但少有深入分析汉服运动的文明话语指向,综上所述,故十分有必要补充相关领域的研究空白。

二.汉服运动的演变历程和性质界定

(一)汉服运动的演变历程

本文重点不在于汉服运动的详细发生过程,但展开论述之前,有必要对汉服运动发展的简单脉络进行一个梳理。汉服运动产生于21世纪之后,在2001年上海APEC会议后,由于中外领导人身着唐装作为中国的传统服装并进行合照,因而会后激发了网民的讨论,彼时一网友(ID:华夏血脉)写了一篇名为:“失落的文明:汉族民族服饰”一文[9]547,在互联网上广为流传,影响巨大,汉服运动开始孕育;2003年,汉服爱好者王乐天身着汉服上街被公开报道,被一般认为是汉服运动的正式发端。综上可知,迄今为止汉服运动只有不到二十年的光景。在运动之初,即在21世纪头几年,一批网友相继建立了大汉民族论坛、汉知会、汉网、天汉网、华夏汉网等[10]134一系列网站和论坛,这批人秉持汉民族主义的观点,虽然在具体汉服的定义上多有争论,但其共同点在于,要通过汉服这一符号,找回失落的华夏文明——由此可看出,从起源上,汉服运动不是一场接续传统的复兴,而是一场现代背景下的再造。在论坛的影响力不断扩大后,这些论坛也培育出了一批批汉服拥趸,并开始由线上向线下转型,亲身参与到汉服运动中来。随着参与人数的不断增加,在接下来的几年中,小众的亚文化开始破圈,形成了一场影响力浩大的运动。周星对其发展过程的总结较为详细,其指出,汉服运动者大致有如下几种方式去扩大影响力:一是制造各种公共事件,借助媒体和舆论进行聚焦;二是在传统节日时相约出行形成声势,营造一种现实中的存在;三是营造各种需要使用汉服进行仪式的场合;四是积极参与国家主导的话语和相关活动,借助国家之手推广;五是开展各类针对汉服的讲学活动;六是借助消费主义的力量,让商家帮助推广;最后是借助海外华人和留学生群体的推动[10]136-138,综上,在各种方式的推动下,汉服运动裹挟着高度的复杂性,从默默无闻变成了无法忽视的社会现象,运动者借助汉服这一象征着文明的符号,开启中国文明的建构之路。

(二)汉服运动的性质界定

如何界定汉服运动?首先,正如Carrico所总结的,“汉服运动是中国改开时期官方允许的最大的全国性社会运动之一”[11]157,其次,正如吉登斯最早提出的“生活政治”[12]的概念,汉服运动不应当仅仅被视为一种纯粹的社会现象,而应当被视为一种变动着的政治现象:汉服运动的发生场域正处于吉登斯所注意的社会的微观层面,同时其拥有自身的政治指向。最后,由前述发展史可看出,汉服运动的诞生离不开汉民族主义的推动。Maxwell探讨了民族主义和服饰之间的关系,指出了若干种民族主义通过服饰建构想象共同体的方式[13] ,Trivedi强调了视觉绘图的力量,他在对殖民地时期印度的案例研究中,民族主义通过印度土布来建构印度国家和印度文明,并通过其进行动员[14],张小虹则对民国时期的服饰变迁和民族想象之间的关系进行了研究[15]。回到汉服运动,张跣在对汉服运动的发源地之一汉网的研究后发现,在最初的发起者那里,不仅重拾起了夷夏之辩,还仔细区分了血统、道统和法统,要求恢复和重建大汉民族的“正统”,因而在梳理相关汉服运动发起人的言论后,张跣总结道,“汉服运动是一场以‘兴汉’为宗旨的地地道道的民族主义运动。尽管得名于‘汉服’,但‘汉服’不过是一个标志、一个图腾或者一个象征,它既不是运动的核心,更不是运动的全部。”[16]67,Leibold在研究中也注意到了汉民族主义的崛起,他在对汉服运动的梳理后,区别了两种民族主义,一种是Pye所谓的“国家操纵工具的民族主义”,而汉服运动则属于一种“自发的、基层的民族主义”[9]548,他强调“汉”民族主义的跨界作用,其强调了民族主义并非单一的静态的,而拥有着会变化的界限。Carrico在其对汉服运动的的民族志研究的开篇,也引用了一句十分能说明问题的汉服运动推动者的话语,“没有民族,就没有民族主义,这就是我们想做的,促进汉民族主义”[11]1。综上,结合已有的论文,我们可以将汉服运动界定为一场由汉民族主义所推动的运动。

确定了汉服运动和民族主义之间的关系后,则可进一步探讨汉服运动的特点。在复兴汉服这一外在诉求之下,汉服运动的内部由于人员混杂,充满了相当多的争议之处,但对参与人员的部分言论进行梳理,还是能发掘出汉服运动一些隐藏的共识和特质——在这个发掘过程中,我们可以清晰地看出汉服运动和文明话语之间的清晰指向。

三.汉服运动对文明话语的建构

(一)汉服运动五个层面的文明指向

汉服运动从始至终,都有一种找回文明的意味,在不断发掘传统华夏(汉)文明的资源的过程中,积累了多面的话语体系,而不同的体系也展现出对当代中国文明的不同指向,这里试着归纳五种主要的指向:

第一个层面的指向,指向文明的外在——具体而言,指向美学的符号。汉服运动者追求表面上的文明,以汉服之美来彰显文明之意。“有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”,对作为华夏文明符号的汉服的外在美的欣赏,正是能涵盖最广泛汉服群体的范畴。

虽然汉服的种类繁多,涵盖了曲裾、直裾、圆领、深衣、襦裙等诸多款式,但其最基础的共同点在于美观、时尚:其多重视华丽的纹路、复杂的工艺和精致的布料——因而,一个重要的特点表现出来,汉服运动所推崇的服装,并非和历史上真实的“汉”民族的传统服装所完全契合,在重新建构汉服的过程中,其所选择的服装,都来源于古时华夏文明贵族阶级的穿着,而底层劳动阶级的服装则无人问津——正和埃利亚斯在对法国的“文明”一词演变的探讨中相类似。埃利亚斯指出,在一开始,“文明的的概念也和宫廷贵族的特性联系在一起”[5]36-37,“文明人”被用来称呼贵族和贵族自我称呼。法国的宫廷贵族构建出不同的以语言习惯,服饰习惯,生活习惯,以区别“没有教养的”市民阶级。

另一方面,汉服运动者在对华夏文明既有的服装资源的重新发掘中,也希望通过这种被刻意选择和构建的文明之美,借助汉服的符号价值,让文明在时尚的遮掩中重新赋形。齐美尔最早对时尚进行了研究,布迪厄在齐美尔的基础上,进一步在他“符号权力的社会学”[17]里指出了符号权力和时尚的关系。在布迪厄那里,符号不仅是文字,而服饰作为生活方式的表现,同样能成为符号,符号和权力结合在一起,即形成了一种政治力量。而汉服运动即通过将汉服的时尚化、流行化,通过汉服的符号来形成一种潜在的政治力量,营造出一种汉文明的有形的、常态的存在感,即前述的“文明赋形”。

综上,通过汉服的符号来指向文明的外在,是汉服运动最基础层面的追求。

第二个层面的指向,指向文明的内在——更具体而言,指向文化。追求内在的汉文明,借助汉服追溯汉族文化传统,蕴含了对当代中国文明和传统华夏文明之间断裂的不满。

如前所述,文明的“内在”指向文化,文化又具体指传统汉文化,包含了汉文明积累下来的礼仪惯习,生活方式,各类工艺,各种雅好。这类汉服运动者认为,文化是文明的核心,并通过文化来建构对文明的想象——换句话说,汉服运动者眼中的文明属于前述反映论的范畴,不过按照建构论的观点,他们的行为又无时无刻不在建构文明。在汉服运动者眼里,(汉)文化的丧失也就是文明的丧失,Carrico 在田野民族志调研中的一个例子可以十分形象的说明这一点:

“我的新朋友突然问道:你对中国的传统文化了解多少?在我回答他自己的问题之前,他强调了传统的四个组成部分,即衣、食、住、行,他认为这是汉族传统文化的核心,因而也是中国传统文化的核心。”[11]17

该访谈对象在详细阐述了一番对中国文化细节的理解后,最后不无悲伤地总结道,“今天的中国,你正在访问的中国,绝对不是真正的中国”。[11]19,这种在其认知上的两个中国之间的差异,正是文化的差异——而这种文化的差异无疑是被民族主义渲染过后的差异。对访谈者的言论进行分析后可以看出,民族主义构建了一条符号的想象链条,将能指和所指串在了一起,文化则在其中充当着链条的材料:一方面,民族主义加剧了对遥远的、永远处在黄金时代的汉文明的幻想,其表现为汉文明下的各类衍生的文化都达到了一个巅峰,体现出来高度的和谐与秩序;而另一方面,民族主义又加剧了对和“黄金时代”的汉文明作为完全对立两极的、当代的中国文明的幻想,在该类汉服运动者的眼中,当代的中国文明是被掏空了内核的,丧失了文化的,一个徒有其表的,甚至不配称之为文明的对比物——这样,运动的目标就明确了——找回(汉)文化,并以之重建文明,而推动汉服运动的过程,就是一个找回文化的过程,只有如是,才能回归“礼仪之邦”,才能找回真正的中国,重建真正的中国文明。

第三个层面的指向,则指向文明的历史,并加入了对野蛮的描述,涉及到了文明和野蛮的二元对立。在传统华夏的叙事中,天下由“五服”这样从文明向野蛮的层层向外的圈层构建,蛮夷居于中国的四方,华夏是文明话语的垄断者,在历史上,服装则承接了这层文明的隐喻,比如衣冠南渡,衣冠上国,汉服总是和文明联系在一起,孔子所谓,“微管仲,吾其披发左衽矣”,左衽右衽的区别,即服装的差异,被想象为了文明和野蛮的差异;古时朝鲜也多次遣使索要明朝的赠服,也是希冀通过服装的改变来追求文明,正如Li指出,“在帝国时期,服装的基本功能之一是区分文明和不文明”[18]31,当代汉服运动则继承了这种传统叙事并进一步进行阐述。正如“黄帝垂衣裳而天下治”这句被汉服运动者常引用的话显示的,在汉服运动者的眼里,汉服诞生于处于历史开端的黄帝时代,在满清入关之前,汉服是一个大同小异的统一体,因而也即意味着,汉服和汉文明的光辉时刻相伴始终,汉服也因此出现在了任何一个文明想象的场景,从配角变成了主角:汉的封狼居胥,唐的万国衣冠拜冕旒,乃至衍生的对帝国武士,风流文人的想象,汉文明在想象中和汉服彻底交织在了一起:在真实的历史中,汉服依托于汉文明而存在,但在想象中,汉服则仿佛成了一种文明的依托:在建构的文明想象中,汉服被赋予了一种稳定和不朽的气质,汉服在则文明在,汉服成为了一种“五千年文明”的化身。实际上,有学者对满清是否真正断绝了汉服表示质疑,并指出汉服仍以不同的形式在清朝乃至民国继续存在[11]39,但在汉服运动建构的历史叙事中,汉服被满清入关所彻底斩断,斩断了汉服的传承,也就意味着野蛮征服了文明,因而在这类汉服运动者那里,对清朝带有强烈的排斥意味,不承认其朝代的正统性。如Carrico所述,“汉服运动的参与者看到了一个黑暗的转变:不是野蛮人采用中国的方式迈向文明,汉服运动的狂热者视清朝为中国采用野蛮方式的开始,从而终结了一种纯洁的中国文化”[11]134,这种“野蛮的满族”对汉文明的破坏并未随着清朝的终结而消失,并形成了一种满族阴谋论,想象着当代对汉文明的压制,是由于在政府不同层次的内部有着“满族分子”在作祟:他们制定了各种排斥汉族的政策。正如在欧洲的排犹阴谋论里,“无处不在的犹太人”时刻想着让欧洲文明堕落一样,满族扮演了犹太人的角色,如Carrico的民族志田野中的一个案例所显示的:汉服社团群体在遇到一个中国传统服装为主题的展览中,看到了中国传统服装中含有被其视为满族服装的清朝服装,立即归因于这是一个“诡计多端的满族人”的阴谋,“与这个邪恶的他者形象相反,参与者强调以一种文明的方式,以显示他们与这种野蛮的区别,‘讲道理’,希望这个策展人能改变他邪恶的方式。”[11]154。综上,这种历史维度所激发出来的文明与野蛮的对立,让汉服运动自始至终都站在文明的立场上,对自身进行自我建构,并将想象中的在汉服复兴之路上“作梗”的人斥之为野蛮。

第四个层面的文明指向则加入了国家的变量,涉及到国家话语体系下的文明和汉服运动者眼中的文明的对立,包含了汉文明在当代社会依然遭受排斥和消解的想象。

在官方宣传民族团结的海报画面中,往往身着西装或便装的汉族代表站在中央,而身旁则围绕着55个各类盛装打扮的、身着民族服装的少数民族——可能这类宣传未曾想到的是,这反过来激起了汉服运动者的巨大反感。在既有的官方叙事之下,少数民族和汉族被置放在了线性历史的两个阶段,正如Carrico K所总结的,“汉族在目的导向上被置于中国发展的最前沿,既体现了现代性,也体现了文明”[11]45。在官方的建构下,少数民族的文化习俗类似于未被历史所影响的“活化石”,在任何宣传场域出现时,少数民族都会身着能表明族裔身份的服装,而位于其对立面的,汉族,则是一个模糊的形象,汉族是默认的大多数,贴上了没有特点的标签,这种没有特点本身,本来实际上既是一种权力的显示,也是一种自由的象征,因为在国家对少数民族的建构过程中,少数民族被置于“节日、服饰、歌舞”的展示柜里,而把去本质化的广泛的空间留给了汉族,在国家的构想和设计里,汉族代表着一种现代文明的存在,是先进性的象征,包含了一套现代文明的生活方式,其中自然也包括了代表文明的任意的现代服装。然而也是在这个过程中,汉服运动者跳脱出了线性进化的历史观,其对此的反映是,“这不是汉族的样子。”[11]48,对此表示出了强烈的反感,如Mullaney所言,“汉族从与中国的国家权力的联系中获得了巨大的支持,但也发现自己受到了这个国家权力的密切监控,甚至约束”[19]8,汉服运动者们,正是借助着官方对少数民族的“民族化”构建,觉察出自我被压制的“事实”,所以对少数民族服装的刻意展示,让汉服运动者得以借鉴这些表象,通过汉服来进行自我赋权,并进一步刺激和促进了汉族的“再民族化”建构。而建构的目的,就是用“汉族“,向官方建构的”中华民族“的概念发起冲击,用充满了文化象征的、沉淀的汉文明,向去文化特征的、官方建构的悬浮的现代文明发起冲击。在汉服运动者的叙事那里,汉文明的特性才应当是现在中国文明的特性,而这种对汉族形象的消除,就是对汉文明的釜底抽薪,是对文明的背离。

在这个层面上,两种文明观念的差异让汉服运动者在一定程度上偏离了官方设定的轨道,而官方也不是对此毫无察觉。所以,虽然官方仍未对汉服运动表示明确的支持,并驳回了一系列汉服运动者的政策提议[10]139,但同时,在近年来的官方层面,也开始推崇着一种“传统文化的复兴”,用传统(汉)文化去填充原先较为空泛的现代文明的构建,以弥合两种文明观之间的距离。

第五个层面的文明指向,则是西方文明,涉及到中国文明和西方文明的对立。回应西方文明冲击,找回汉服也是找回一个确立中国文明的符号,正如Carrico 所指出,“汉服运动致力于促进中国传统和当代身份的净化视野,没有任何‘污染’的外国影响”[11]22,在其田野研究中,举了一个在全国各地汉服社团中被广为传颂的诗歌的例子,颇具代表性:

“……

我记得了,一群褐发篮眼的豺狼,带着尖船利炮,拆了我们的庙宇,毁了我们的殿堂。于是百年之后的今天——

我们懂得民主自由,却忘了伦理纲常,我们拥有音乐神童,却不识角徵宫商,我们能建起高楼大厦,却容不下一块公德牌坊,我们穿着西服革履,却没了自己的衣裳。

在哪里,那个礼仪之邦?在哪里,我的汉家儿郎?

……”[11]59-60

这个文本构建了作为纯粹受害者的汉文明和作为纯粹加害者的西方文明之间的二元对立,亨廷顿认为,“文明是终极的人类部落,文明的冲突则是世界范围内的部落冲突”[3]228,从这一层面上,汉服运动者对文明的理解都是亨廷顿式的,实际上,在汉服社团的圈子里,也会经常看到引用亨廷顿文明冲突话语的现象,侧面说明亨廷顿的文明范式影响之大。在汉服运动者眼中,正如前述的来自“野蛮”的、来自国家的对纯洁的汉文明的破坏一样,西方文明的冲击,也是一种对纯洁的汉文明的破坏,破坏体现在内在的观念,也体现在外在的穿着和仪式,破坏的结果是,华夏文明“解体”了,中国“文明”被西方文明由内而外的取代掉了,而当前的中国,正承接着这个文明被取代掉的现实,不配再称之为中国文明。文本结尾的呼唤“在哪里,那个礼仪之邦?在哪里我的汉家儿郎?”则有一种召唤文明的意味,把重振文明的责任放在了个体身上,而汉服,则是体现承担这种责任的承接物。汉服运动者用一种本质主义的目光去打量当代生活的每一个细节,找出其中被认为是西方文明的成分,然后再如基督教在人间重建上帝之城的使命感一样,在想象中遍布西方文明痕迹的新社会里,去重建一个想象中纯粹的中国文明——以汉服作为桥梁,重新开启中国文明之域。在这个过程中,不可避免的,衍生出了对西方文明的高度警惕以及过度排斥,因而这个层面上的汉服运动者,其自下而上的民族民族主义往往会和自上而下的国家民族主义合流,去共筑一个中国文明的敌人,即西方文明。卡赞斯坦认为,“客观事实不会导致被预言的文明冲突,但人们普遍接受亨廷顿观点,则恰恰会引发文明冲突”[2]10,从这个意义上,第五个层面的文明指向也拥有较大的危险。

(二)文明指向直接的联系

上述五个层面的文明指向之间的关系可以用图表示如下:

圆的大小表示了汉服运动群体的广泛程度,对文明外在的追求可以涵盖最广义的群体,而第二层文明指向的汉服运动的群体,即对文化的追求,则属于第一层群体的子集,在对文明的外在和文明的内在都有所追求的群体中,则又分裂成了三个不同侧重的倾向,三者之间又有交叉重叠的部分。综上,本图既可以表现出汉服运动其中的复杂多元的不同思想态度,也能清晰地表示出汉服运动和文明建构之间的关系,文明在汉服运动者那里分成了不同的理解维度,但同时也涵盖了最广泛的群体。

对日本迈向文明做出了重要贡献的福泽谕吉,有着东亚世界最早和成熟的文明思想,对当代中国汉服运动的文明观有较大的比较意义,故进一步的,可以将汉服运动的文明观和福泽谕吉的文明观进行比较,以把握汉服运动文明观的性质。一方面,福泽谕吉区分了文明的外形和文明的精神,认为文明的外形易取而文明的精神难求,并表示应当“先求其精神,排除障碍,为汲取外形文明开辟道路”[20]13,而汉服运动可以看成是一种和福泽谕吉反方向的文明建构;另一方面,汉服运动认为文明是本质主义的特征,中国文明是一种永恒的和纯粹的文明存在构筑物,福泽谕吉那里则认为文明和野蛮的对立是相对的,把彼时的中国文明斥为更接近野蛮的半开化;第三,福泽谕吉认为文明是终极的目的,国家有必要推动民众风气的改变,其至臻的“文明”设置在未来,而汉服运动则认为,文明存在于中国未被异族入侵的、历史中的黄金时代,追求回到那个黄金时代,把至臻的“文明”设置在历史;最后,在福泽谕吉那里,文明是动态和发展的存在,“现在的文明也正在不断发展进步中”[20]11,西方文明暂时处于文明的前端,因而有必要学习西方文明,而汉服运动则持有一种保守式的文明观念,对西方文明持有排斥的态度。

综上所述,汉服运动建构的文明观念,相比于福泽谕吉建构的,被成功的实践所证明过的文明观念,在各个方面都存在较大差异。

四.结论

文明研究渊源深厚,派别繁杂,本文试将既有研究大致分为反映论和建构论,并综合二者的视角,重点从建构论的角度探讨了汉服运动者在推广汉服中对文明话语的使用、对文明的想象和建构过程。汉服运动属于民族主义运动的大范畴之下,其影响力在当代中国仍处在不断扩大之中,本文通过对汉服运动内在五个层次的指向的仔细发掘,证明了文明在汉服运动话语体系中的核心地位。

了解汉服运动的文明诉求,把握其文明话语的不足,对于当代中国文明的转型具有重要启示价值。

参考文献:

[1]汤因比. 历史研究.上册[M]. 上海世纪出版集团, 2010.

[2]彼得·卡赞斯坦, 卡赞斯坦, 秦亚青,等. 世界政治中的文明:多元多维的视角[M]. 上海人民出版社, 2012.

[3]萨缪尔·亨廷顿. 文明的冲突与世界秩序的重建[M]. 新华出版社, 2002.

[4]布鲁斯 ·马兹利什. 文明及其内涵[M]. 商务印书馆. 2017

[5]诺贝特・埃利亚斯. 文明的进程:文明的社会起源和心理起源的研究[M]. 上海译文出版社, 2013.

[6] 柴田隆行.“概念结构的框架——从文明与文化的统合谈起”. 载伊东俊太郎, 梅棹忠 夫, 江上波夫编. 比较文明研究的理论方法与个案[M]. 上海三联书店. 2017.

[7]米歇尔·福柯, 福柯, 刘北成,等. 疯癫与文明:理性时代的疯癫史[M]. 三联书店, 2004.

[8]史密斯, 叶江. 民族主义:理论、意识形态、历史[M]. 上海人民出版社, 2011.

[9]Leibold J. More than a category: Han supremacism on the Chinese internet[J]. The China Quarterly, 2010, 203: 539-559.

[10]周星.本质主义的汉服言说和建构主义的文化实践——汉服运动的诉求、收获及瓶颈[J].民俗研究,2014(03):130-144.

[11]Carrico K. The Great Han[M]. University of California Press, 2017.

[12]胡颖峰.论吉登斯的生活政治观[J].社会科学辑刊,2009(04):10-13.

[13]Maxwell A. Analyzing nationalized clothing: nationalism theory meets fashion studies[J]. National Identities, 2021, 23(1): 1-14.

[14]Trivedi L N. Visually mapping the “nation”: Swadeshi politics in nationalist India, 1920–1930[J]. The Journal of Asian Studies, 2003, 62(1): 11-41.

[15]张小虹. 时尚现代性:民国的时尚风潮和民族想象[M]. 三联书店. 2021

[16]张跣.“汉服运动”:互联网时代的种族性民族主义[J].中国青年政治学院学报,2009,28(04):65-71.

[17]朱伟珏.权力与时尚再生产 布迪厄文化消费理论再考察[J].社会,2012,32(01):88-103.DOI:10.15992/j.cnki.31-1123/c.2012.01.009.

[18]Li K. Constructing Modern Ethnic Myth: A Cultural Analysis of the Hanfu Movement[J]. 2021.

[19]Mullaney, Thomas S. Critical Han Studies[M]. Univ of California Press, 2012.

[20]福泽谕吉.文明论概略[M]. 商务印书馆. 1959

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!