草木的威嚴與憂愁:讀Bettina Stoetzer《野草之城》

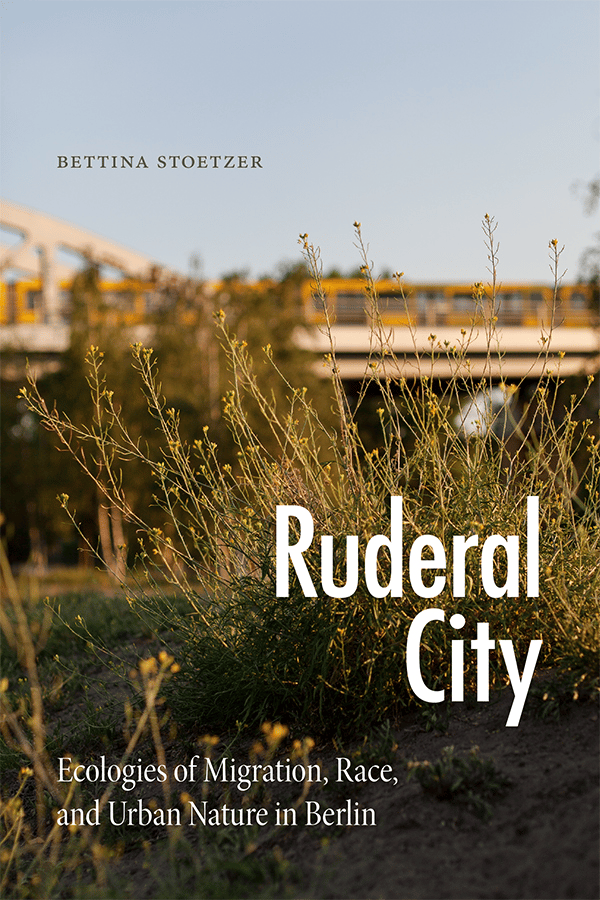

Bettina Stoetzer, 2022, Ruderal City: Ecologies of Migration, Race, and Urban Nature in Berlin. Duke University Press.

「……在漫漫歲月中,已染上草木的威嚴與憂愁」(…ultimately acquire the majesty or the languor of a tree or plant)──瑪格麗特‧尤瑟娜作家中田薰和攝影師中筋純曾共同走訪日本各處的廢墟,並以此合作出版了一系列的《廢墟本》圖文報導。與近年開始變成一種愛好、強調其陰翳之美的廢墟探查、攝影不同,中田薰和中筋純的關注相對「黑暗」:他們拜訪的廢墟,往往是日本泡沫經濟的產物,例如奢華極致的汽車旅館與溫泉飯店、以火車軌道為噱頭的迴轉壽司店、或者面臨人口老化而被迫廢止的礦村小學──某程度上,這些廢墟正體現了日本曾經有過的榮景與人們膨大的樂觀和野心,以及之後的頹敗與殘存。

中田薰和中筋純所做的考察遙遙呼應了人類學者Bettina Stoetzer。在《野草之城》的導論裡,Stoetzer認為當前舉目所見,正是資本主義與工業開發壓榨、破壞後的廢墟世界;而人類學,或可成為考察這些廢墟的一門好工具。

人類學者是在老王賣瓜嗎?或許是。但人類學者並非平白生出如此發想,一切還是得回到作為起點的田野。Stoetzer的田野是柏林,一座歷史上赫赫有名的城市。納粹統治期間,整座城市依循著極致的種族主義精神發展:都市規劃必須井然有序,「自然」花草也受規範,對的植物必須安放在對的位置,例如公園;而彷彿猶太人的雜草,當然必須摘除。然而這套秩序隨著納粹節節敗退也逐漸崩潰。二戰後期的轟炸,更使得整座城市滿目瘡痍──換言之,柏林本身也(正)成為了一個巨大的、帝國的廢墟。

戰後,兩股力量持續劍拔弩張地在柏林竄動、拉扯。一方面,柏林人努力從廢墟中重新振作,恢復原有的秩序。對柏林圍牆隔開的兩邊而言,戰後城市遍地的斷垣殘壁在在體現著過往的「悲慘生活」。於是,兩方陣營皆積極掃除廢墟、重植綠樹,試圖以此弭平納粹帶來的傷痕與破壞,進而展現一套美好新生活的藍圖。東、西柏林轉瞬間都風風火火,各種嶄新建設頻繁發動。

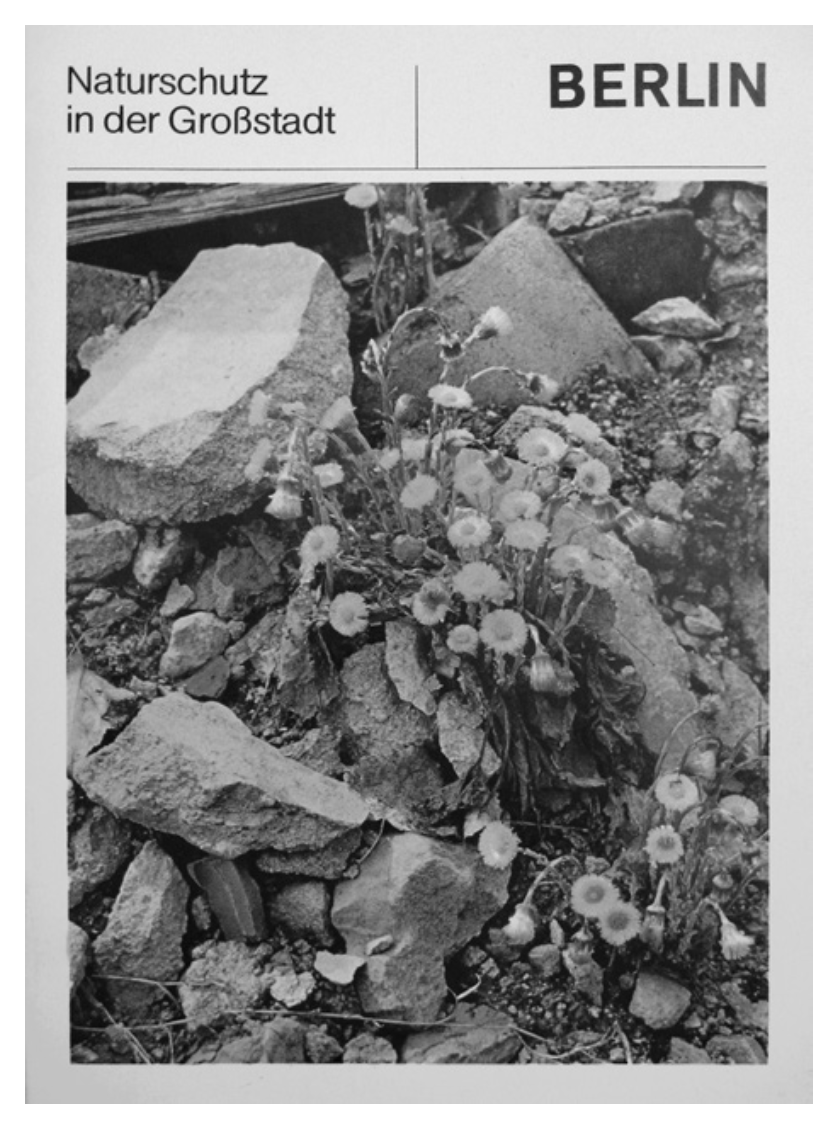

然而另一方面,轟炸不只帶來殘敗。野花野草開始從廢墟的罅隙中生長出來,讓人們看見截然不同的城市光景。1950年代,西德的植物學家Herbert Sukopp等人積極與民間的植物愛好者合作,甚至冒險偷偷與東德的學者交換資料,就為了捕捉這股廢墟裡的生命力。對這群研究者而言,廢墟與野草並不意味過去遺留的阻礙,反而指向嶄新的未來:他們觀察到無數外來種植物順著軍隊與戰後復甦的交通強勢登陸柏林,在被焚毀、一無所有的荒地裡頑強生長。以外來種香藜(sticky goosefoot,學名Dysphania botrys)為例,它們在戰後來到柏林,特別擅長在普通植物難以存活的瓦礫間、沙地、河濱等惡土上生長,為猶是廢墟一片的市中心帶來繁盛的新生機。

更關鍵的是,這些花草樹木還帶著顛覆而來。過往德國的都市規劃與文化想像習慣將都市與自然一刀兩分,都市歸給人為,自然歸於野生。在這套分野下,人們相信一個地方的都市化程度愈高,整體的生態與景觀也將趨於整齊劃一。但香藜與其他戰後「來客」挑戰了如此假設,也促使Sukopp等學者提出「野草生態學」的概念,強調都市與自然共生共存,更因為多元來往而織成更繁複、異質的生態網。

穿過戰後廢墟與重建史,時間推進到《野草之城》特別關注的2010年後。如今柏林一方面恢復有成,不僅自豪於城市裡與人共存的、廣大的自然空間,更致力成為全球的「綠色都市」典範。另一方面,隨著大環境的不景氣以及歐洲的難民潮,柏林對於外來移民的敵意與限制,卻也是步步緊逼到近乎趕盡殺絕的程度。

從納粹歷史到當代種族主義暴力的再興,在Stoetzer的討論裡,前述所謂一邊是控制一邊是雜生的力量拉鋸成為貫穿、理解整段故事的關鍵。Sukopp提出的「野草生態學」不單只是自然科學的重新思索,同時也是對於過去納粹執著的「純種社會」、「人為控制」的反省。而重拾這套想法,Stoetzer告訴讀者,「野草」既是現實也是比喻──柏林如今對待外來移民與處理都市綠化政策的邏輯根本上是異曲同工:植物在城市裡要多元共生的前提是,一切必須聽從控制與安排。城市分區規劃,哪些植物該安置哪裡都有規定。不在安排中或者不遵從的,在歸類上就是理當清除的野草。

例如,在這套邏輯下柏林裡許多穆斯林移民快速被貼上「不配合」、「素質低落」的標籤。柏林前財政部長Thilo Sarrazin就曾批評城市裡的土耳其與阿拉伯移民「只會(非法)擺攤賣青菜水果」,「不夠有經濟生產力」,「完全融不進柏林社會裡」。又例如,許多從肯亞、奈及利亞、蘇丹、越南等地來柏林尋求庇護的難民,被安置在城市邊緣猶如廢村的庇護所裡,工作許可遲遲不發,形同軟禁般徬徨度日。這「暫時安置」時間可以長達兩、三年,甚至更久。他們來到柏林,卻從未被「允許」進到城市裡頭。

不過要說最清楚反映這套「野草」思索的例子,當屬柏林Tiergarten公園的烤肉故事。Tiergarten地區位於柏林西側,是整座城市森林濃密之處,其中又以同名的Tiergarten公園最為靜謐、美麗。然而漫步其中,除了近林與遠河的景色,大家更容易被煙霧與香氣所吸引。每年夏天的烤肉季,大批土耳其和其他中東移民會齊聚在這裡,三五成群,一團團開心烤肉。

烤肉味有人喜歡,有人不喜歡。這話輕巧得像句廢話,然而在2000年左右,公園烤肉的議題迅速延燒,成了無比沉重的議題。Stoetzer說,這場「公園裡可不可以烤肉」的爭辯迅速變成文化問題:反對方直接批評「烤肉」就是來自土耳其的落後習俗,既野蠻又髒亂,深深破壞了公園的寧靜與清新。嚴重一點說,烤肉的煙霧不僅是空污,還污染了柏林自豪的「都市自然」。對Stoetzer而言,問題不出在「公園究竟可不可以烤肉」,或者「烤肉究竟好不好」的討論,而是這一切不訴諸討論、簡單粗暴的應對──都是they的野蠻文化,侵入了我們的自豪的文明中。後續政府的作為也同樣簡單粗暴,最先是在公園裡彷彿要隔離好與壞似地設置了專門的烤肉區,給「有需要的人」。後來隨著爭議愈滾愈大,政府乾脆一勞永逸地禁止公園烤肉。

Stoetzer抗議的始終是城市裡那套嚴格(由政府)要求怎麼樣才能稱為自然,又要如何「親近」自然的規範。沒有合理說法,更遑論討論利弊、好壞的公園烤肉禁令,再次展現了一套求同去異的暴力。在烤肉故事的後半段討論裡,Stoetzer訪問了那些烤肉的土耳其移民,為什麼要烤肉。她發現,這些烤肉其實也是呼吸──只不過是另外一種呼吸。在日漸不友善的柏林社會裡,烤肉允諾了這群新住民一個短暫喘息的空間,開心地作一個「在柏林的土耳其人」,而無需顧慮日常種種關於「我是誰、我在哪」的顧慮與掙扎。

然而,「呼吸」與「喘息」──環境反思與社會議題──真的可以如此簡易地連通、對讀嗎?或者更合宜的問題會是,野草到底與這群柏林的新住民有什麼關係?除了「這群人的生命被像野草般對待」(濃縮就是「草菅人命」?),野草是否真的有走進這群人的時刻?

……最初我讀完這本民族誌是這麼想的,心裡不免諸多雜念。例如,雖然這絕對並非作者本意,然而過於方便地套用生態學的想法(外來種)來描述移民的社會困境,是否也可能助長另一扇方便之門,讓社會達爾文主義者借用同一套語言(入侵種、原生種)來正當化他們的言行?然而也差不多是同時,自己正好讀到黃瀚嶢的《沒口之河》。在作者筆下,知本溼地複雜、共生共存的生態景觀美麗動人;但盤踞溼地之上,一樣複雜錯節的社會議題與掙扎也同時清晰可見。整本書寫來深切而誠懇,對當地人的關照從未偏離,也不吝於袒露各個挫折或振奮時刻。終於後記,黃瀚嶢這麼寫道:

「本書的寫作,一路伴隨著知本光電案的進程,期間斷斷續續寫成的文字,大都參與在抗爭運動之中。對此我戒慎恐懼,因為顯然,無論調查、書寫或解說,我都參與了在地文化的創造。儘管投入運動的過程,我必須站穩自己的立場──但我無意,也無法為其他群體代言。不少我的訪談對象,最後成為贊成開發的一方,許多都是農人,他們有自己的經驗與脈絡。當然,此刻也正是該放下贊成或反對標籤的時候。/因持續參與的關係,身為創作者,我至少可以為自己而寫,主觀表達自己的感受與想法。但我也始終試圖保持某種觀察者的距離,間歇式地回望一切。/曾仔細想過這本書的定位,說報導文學,似乎過於個人,自然書寫,好像又太『不自然』了。但或許,這正是當代環境書寫的一個重要的性質,它早已不只於生物紀錄,或借景抒情,也並非一味地以科學知識解說現象,而是不斷尋找可能的觀點,解讀空間與歷史。」

不斷尋找可能的觀點,解讀空間與歷史。這句話彷彿呼應著Sukopp發展「野草生態學」的心情,進而與Stoetzer隱隱共鳴。最終我在《野草之城》書尾的筆記如此寫:因為《沒口之河》溫柔的提醒,自己或許不該對這本書如此苛刻,而是──如同去想那片原生種與外來種植物錯雜,匯聚各方專家、團體想像,眾人心思與掙扎也像整片水域明明暗暗的知本溼地──更真切去思索Stoetzer探問的邊界和共存。關於野草,也關於我們。

Bettina Stoetzer在加州大學聖塔克魯茲分校(University of California, Santa Cruz)取得人類學博士,受業於Lisa Rofel、Anna Tsing等,目前任教於麻省理工學院(MIT)。Stoetzer長期關注「野草生態學」概念對現代社會的反省與啟示,並以2018年發表的〈Ruderal Ecologies: Rethinking Nature, Migration, and the Urban Landscape in Berlin〉一文為人矚目。《野草之城》延續此討論,是Stoetzer的第一本書。

關鍵字:都市民族誌、環境人類學、多物種、廢墟、柏林