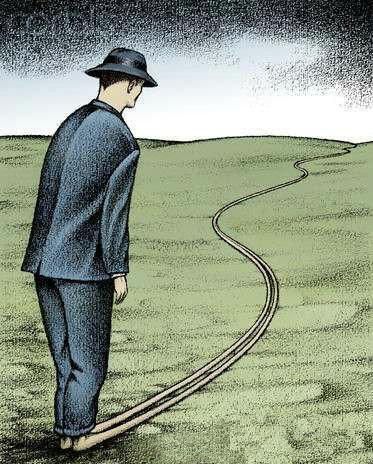

我在這裏寫作,依然惴惴不安

已經很久沒有自由的寫作了。

我封閉了自己所有社交媒體的空間,隱藏了許多覺得有問題的隨想,進行了自我閹割,誰也沒説這樣寫不行,但是我就是如此順從地進行了自我的閹割。

從事出版行業很久,我們都學會了自我閹割,其實從絕大多數時候沒有文件告訴我們那些東西不適合出版,但是不知道爲什麽,在審核的時候,從編輯到校對,在這樣的一個圈子裏,所有人都自覺地進行了這樣的審查。似乎大家對“上面”的意圖都清楚,所以無需“上面”多言,形成了一種默契的無言的行爲。

想想,我是害怕自己了。我害怕這樣下去,看不到自己的本來面目,我是誰?我究竟是害怕,還是懦弱,亦或者本來就是意識形態建構者的一員,成爲强大機器裏的一個懦弱的建築者。一面詛咒,一面恐懼,一面惴惴不安,這樣虛僞的自我!

有時候我恐懼自己知道的一切。就像香港的事情,知道的越多,自己就越恐懼。忽然看到熒幕上香港年輕人的畫面自己默默流淚,卻誰也不能說,從來不公開發表任何觀點。

我和朋友們都是愛香港的,多年前,香港是我們的夢想。

後來,她們經常去香港旅行,她們還學會了粵語,她們應該比我更瞭解香港,可是在這個問題上,她們從來沒有對我談過,甚至根本不關心。有一次,我們在微信談到學生上街的事情,她問我的看法,我不敢説,我首先想到的是微信是一個不安全的平臺,我害怕。我只是模糊説一句,我站在正義的一方。她也不再追問下去。我不知道她認爲的正義的一方,和我認爲的正義的一方,是不是一方。我只是一再提醒她,我們曾經到港大,我們曾經喜歡那種自由的氛圍。

當然,我現在依然惴惴不安,我知道網絡是有痕跡的,可是,有時候,人真的需要一個秘密的地方,寫下來一些東西。我也不希望別人能關注,我只是一個套中人,我把自己套在裏面,可能無法救贖自己的靈魂了吧。上帝,我甚至現在不敢説起信仰了。

我看到那些年輕人他們才二十多嵗,寫下自己的遺言,要去抗爭,頓時覺得心口很堵,喉嚨裏有一種苦澀的味道。想到魯迅先生,想到胡適之,他們在這個時候會説些什麽呢?隔膜,在兩岸產生著,而理性的人成爲了少數,理性的人如果在香港問題上發表理性的看法要麽被小粉紅吃掉,要麽被審查員隱藏掉。

我只是卑微地活著,唯一能做的就是不再審核圖書了。愿所有作者可以自由寫作,愿我們不再有自我閹割的思想。好懷念多年前,我們能在教室自由談論的時候,我們談意識形態的控制和滲透,談歷史決定論的貧困,我們彼此信任,從來沒有人提到過“舉報”這個詞……

我很困惑,爲什麽有些事情知道的多了,反而越來越恐懼?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!