若沒了「自己」,我們還剩下什麼?:100首酷兒詩歌

幾年前寫過Mary Jean Chan詩集的書評《給你看劃掉的詩行》,她在詩集《Flèche》中讓我讀到了作為酷兒群體的一個女性的掙扎,不知道是不是我自己的原因,在她的詩歌裡,我讀到的是她與父母期盼的掙扎,在中西文化交融的香港的掙扎⋯⋯我總覺得她寫出了好多我想要說的話,那種掙扎是不是真的universal呢?

漸漸地,我意識到,那種隱隱的universal應該是我萌生的自我找到了同樣在擠壓下頑強地萌生的他人的自我。這些殘破的自我彷彿爭相手牽手,下定了決心一起去面對這個壓抑著我們、不認可我們的世界。

就是這樣,我知道了,詩人的詩裡透出的、你讀到的,是那個殘破而依舊堅韌的自我。

下一次碰到Mary Jean Chan就是一部由她編輯的大部頭詩歌合集了——《100首酷兒詩歌》,我毫不猶豫地捧入手中。

在這本詩合集裡,我讀到了很多熟悉的聲音,也碰到了新的。

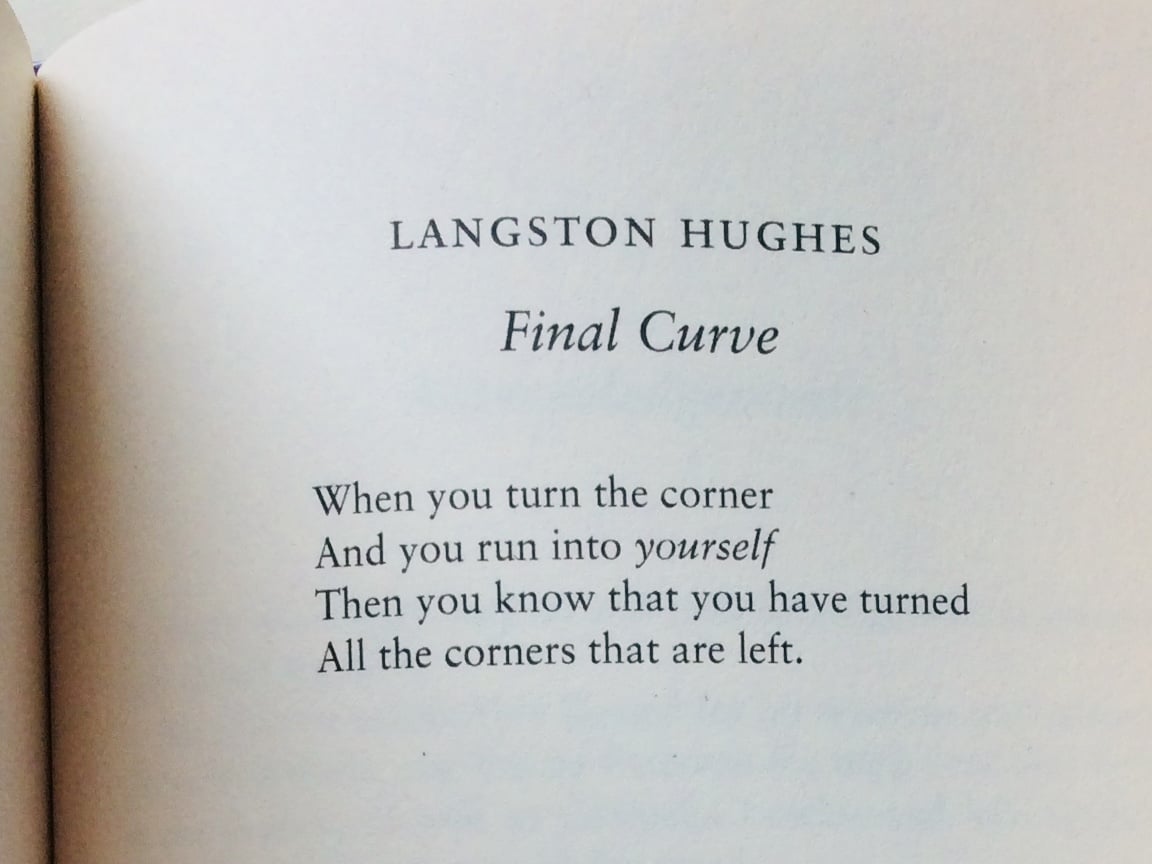

非常喜歡Langston Hughes的這首詩。短短的四行卻把那個幾乎曾經或者正在被逼到牆角的「自我」用最具象的方式呈現了出來,好像是在描述「轉角遇到愛」這樣的一張圖片,只可惜太多的妥協和折疊,真正的自我已經無處可逃了。而那個一再轉角的「自我」背對著冰冷的牆面,或許意識到的是,只有「唯真」,或許才能慢慢獲得救贖,逐漸重新學習如何呼吸自由的空氣。

很多時候,談論中我們發現童年的痛一直伴著我們,隨著身體和心靈也一起長大,在我們一次次回望的時候,過去浮現的多是父母的面龐。如何,能讓他們聽取我們的聲音,接納我們的真正自我呢?這種痛,也許經歷過的才懂,但酷兒們一定懂得。

所以,Mary Jean Chan為這合集特別安排了寫有關父母與家人的部分,讓酷兒詩人能夠訴說那根從童年就紮根長大的荊棘。

Seni Seneviratne在詩歌《Philomela: Nest building》中寫道:

and this damaged self learned how to build, learned

Martha Sprackland在《Go Away and Then Come Back》中寫道:

I did and did not want to be held.

Carol Ann Duffy在《Prayer》中寫道:

Then dusk, and someone calls

a child's name as though they named their loss.

每一句都是一個徘徊而傷痕累累的自我,它們渴望被愛,想被擁抱,可是又害怕被愛,怕被擁抱的時候附帶著需要改變「真實自我」的條件。

有人說,「無痛不成詩」,但是我看到的100首酷兒詩歌中卻無不存在著快樂的記憶、甜蜜的愛情、美好的當下。他們為我展示了最堅毅的、頑強的一面,他們從廢墟中站起來,一次次學習如何重建,如果沒有見過愛,依舊自己嘗試去熱愛;如果未曾找到過愛,依舊奮不顧身地尋找。像是詩人Carol Ann說的,「如果有些日子我們無法祈禱,一個禱文也會自己出現。如果有些夜晚,我們沒有了信念,真相依舊會走進我們的心靈。」

Some days, although we cannot pray, a prayer

utters itself.

...

Some nights, although we are faithless, the truth

enters our hearts, that small familiar pain;

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情♥️♥️♥️