未曾发生的地理

以下内容最初为北京798的墨方空间的展览“即逝存档”(策展:富源)而编汇,但是展览开幕后立即被审查撤展。没有任何敏感内容,只是对事实的收集,但显然,收集事实是敏感的。

以上是我交给策展人的项目文字简介,但是以下的展示将偏离这则消息中我所写的方案,因为我所写的完全基于我对这个问题的想象。

当时打下这些文字后马上意识到自己在浪漫化这件事。2018年12月24日,我在公交站“沙子营村南”下车时,仿佛空降到了一片沙漠,废墟的沙漠,无边无际。这种视觉和身体的震撼经验,去美学化它太便捷了,因为我距离真实的处境实在太遥远了,无论是地理还是心理上。

以下内容势必依旧包含了我对问题的想象,但是我想呈现这个过程,一些想象的破除,更多疑惑的生成,或许是这个进行中的研究项目值得被展示的方式。我提了三个基本的问题,并用还留存在互联网上的信息痕迹来回答这些问题,追溯一些事实和历史。

就在我做这些搜索引擎调研的时候,黑桥村正式被移平了。我2017年3月在北京央美术馆策划的展览“都市折叠”初衷之一,即回应16年年底的黑桥艺术区搬迁。那是个严冬,艺术家们被赶了出去,但是工作室建筑以及周边的村子并没有真的被拆,而时隔两年那里总算全部拆光了。那时到现在,中间恰好是17年11月底的新建村大火以及全市范围内大规模的人口清退。

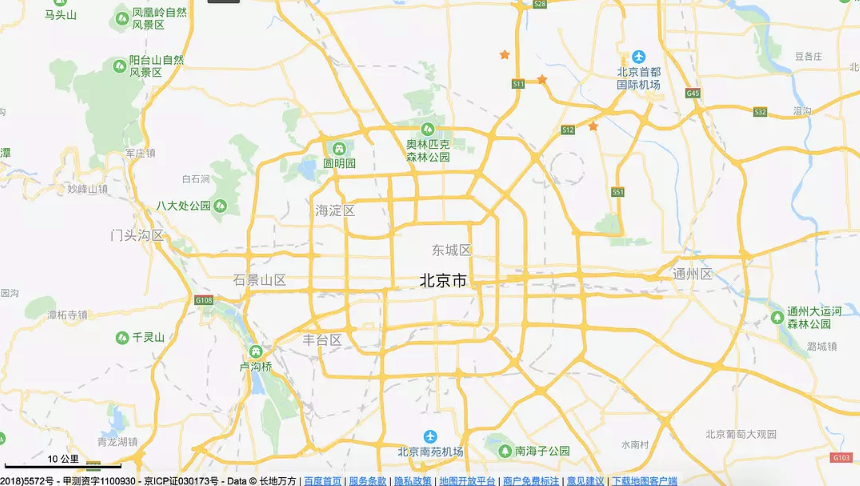

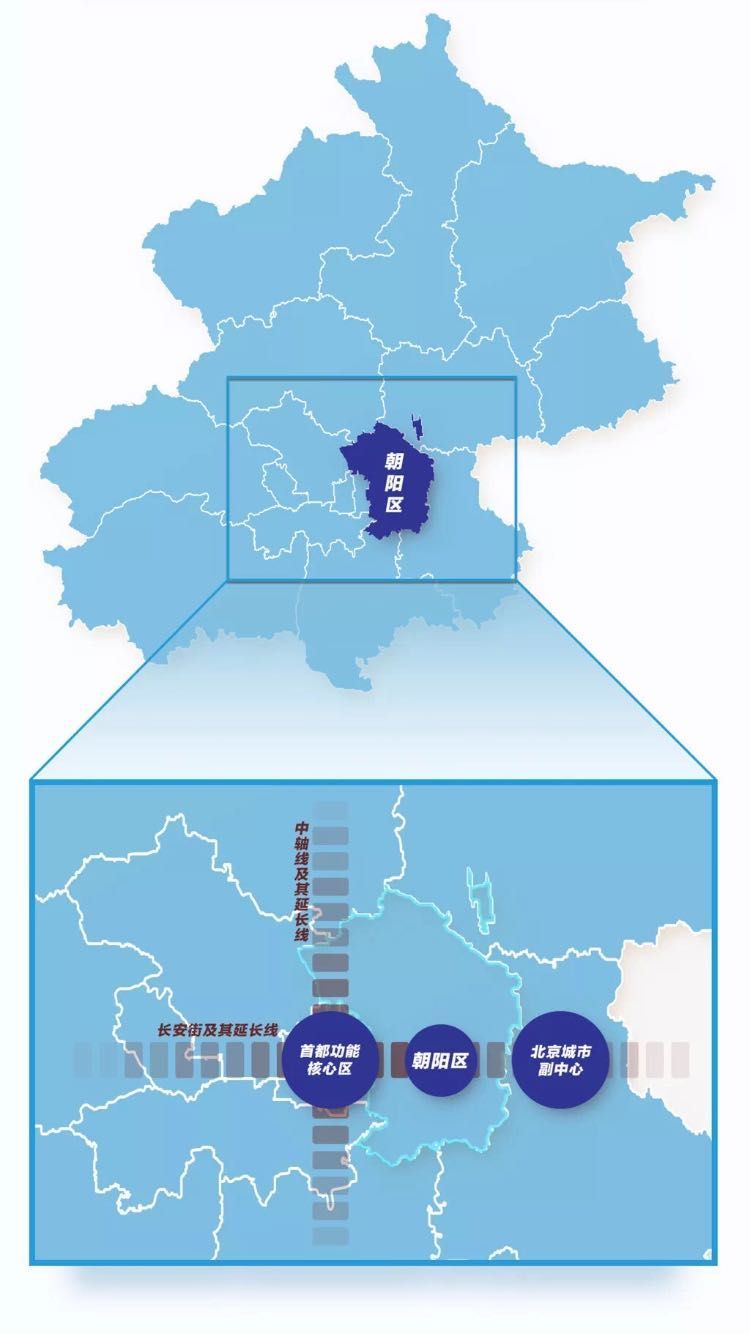

12月24日,我拜访的三个村子是前苇沟、下辛堡、沙子营,它们和上辛堡以及黄港村五个村子都属于孙河乡。三个村子在北京城市地图上的位置是这样的(见右上角黄色五角星):

问题:这些村子是什么时候被清退的?

百度地图的全景模式中还见得到这些村子的原样,百度全景多久更新一次,据网友说至少三年一次,所以无法根据这个线索来判断。我先是找到17年6月的黄港村租房信息:

可入住起始时间为2017年4月的沙子营租房信息:

这个租房页面上其他一些照片:

从这些图片看,出租房的状况与我18年12月到访的废墟并无太大区别——为什么会有人将如此没有吸引力的房源照片贴在租房信息中?为什么有人会愿意租?

有一个回答“朝阳区孙河乡黄港村什么时候拆迁”的帖子在17年11月25日被推荐:

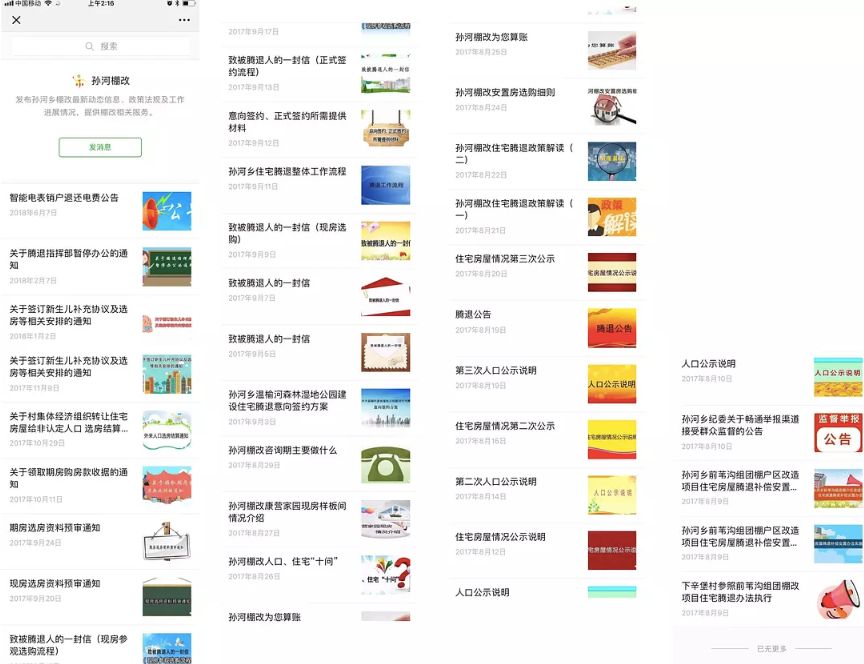

在百度上搜索来寻找事实信息简直像大海捞针。后来,我在一篇文章标题下方发现:“来源:孙河棚改”,意识到这应该是来自微信公众号的转载,突然意识到,如今所有的信息都在微信上啊!我搜索了老半天,其实所有重要信息都集中在同一个微信公号上。马上在微信上找到了这个公号,看起来是发布正式腾退信息的地区性“官方”媒体,只是微信上的内容不容易被公开检索到,只有与事件利益相关的人才会订阅并收到这些通知,这严重地损坏了公共事务信息透明度。

从公众号“孙河棚改”的推送时间来看,这三个村子在新建村大火之前几个月就开始了“棚改”,最早的一条消息发布在2017年8月9日。但是我发现,这些通知中并没有对正式拆迁时间的告知,我不知道准确的日期是否能够在“腾退指挥部”现场获得,但是光从对外可见的官方信息,我们看不出房屋是具体何时成为废墟的。

发现微信作为信息渠道后,我又开始在微博上搜索,从2017年10月8日的一条来自@红光宇自然科学研究所 的长微博中可以看到,那时拆迁已经开始。但我们注意到,在2017年12月5日,也就是新建村大火发生后约一周时间,“孙河棚改”公号上显示,沙子营和前苇沟的“腾退指挥部”撤场,多个村子的指挥部的办公地点集中到上辛堡,不知是否因为村子里已经很少人了。一位朋友说,2018年的春节他去过那些村子,仍在拆除。在我2018年12月24日造访时,沙子营村的一小块地方还有推土机在工作。这些不精确的信息,构成了一张刻度模糊的时间线。

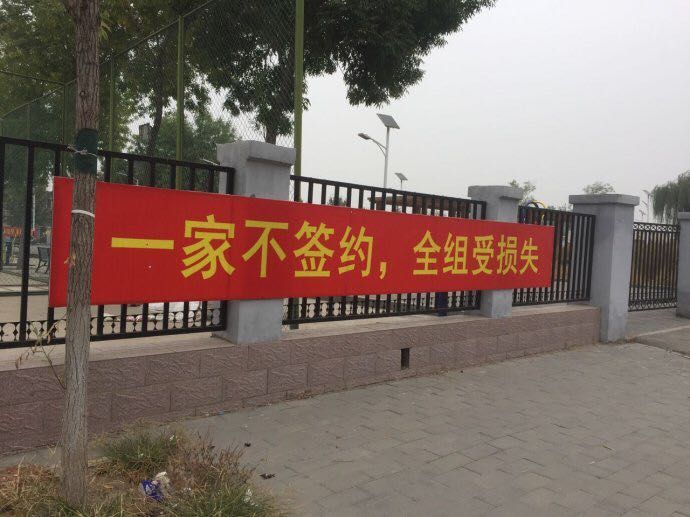

@红光宇自然科学研究所 长微博中一些拍了腾退口号的照片:

媒体报道中的孙河棚改

在2017年11月初,新闻媒体拿孙河乡棚改项目的拆迁现场“变废为宝”做了一次文章:“建筑垃圾原位处置设施……让90%以上的建筑垃圾转化为再生骨料……”这听起来不像真的,因为我在上个月去的时候,那里是建筑垃圾的海洋,我并不认为如今剩下的仅仅是所有建筑垃圾的10%。

另外一则与棚改拆迁有关的有趣的新闻,是孙河乡用无人机和3D建模制作了VR相册,送给被腾退的村民。最新兴和热门的环保技术和科学技术,都通过一次拆迁体现出来了,不知是不是“巧合”。

这几个村子在未拆迁时与拆迁后的脏乱程度也没有本质的差别,不知从这VR相册看到的(假设新闻是真的),是何等令人无聊的场景,但网上的确也搜到了一些旧照片:

问题:村子拆迁后会做什么?上面说的湿地公园是真的吗?

要建湿地公园的传言很早便在网上流传。“沙子营湿地公园”有自己的百度条目:

甚至有摄影爱好者前往拍摄:

但是,消息之间也有矛盾的地方。

沙子营湿地公园不是我们知道的唯一远景。孙河乡的几个驻村腾退指挥部的全称为“温榆河公园建设住宅腾退指挥部”,公园全称“温榆河森林湿地公园”;在负责这几个村子的腾退、拆迁和安置房建设的昆泰嘉恒房地产开发有限公司的母公司昆泰集团的网站上,将要建设的是“孙河湿地公园”;在公众号“金盏孙河崔各庄”上,正在建造的却是“孙河郊野公园”。

究竟是一个还是多个湿地公园?公园的名字叫什么?没有一个统一的说法。

但这些都会提到一个“二道绿隔地区”,早在1986年,首都规划建设委员会就发布《关于印发<首都城市绿化近期规划建设方案的统治>》,其中地道两道绿隔。从1994年开始准备,2000年,北京市绿化隔离带地区建设总指挥部成立。

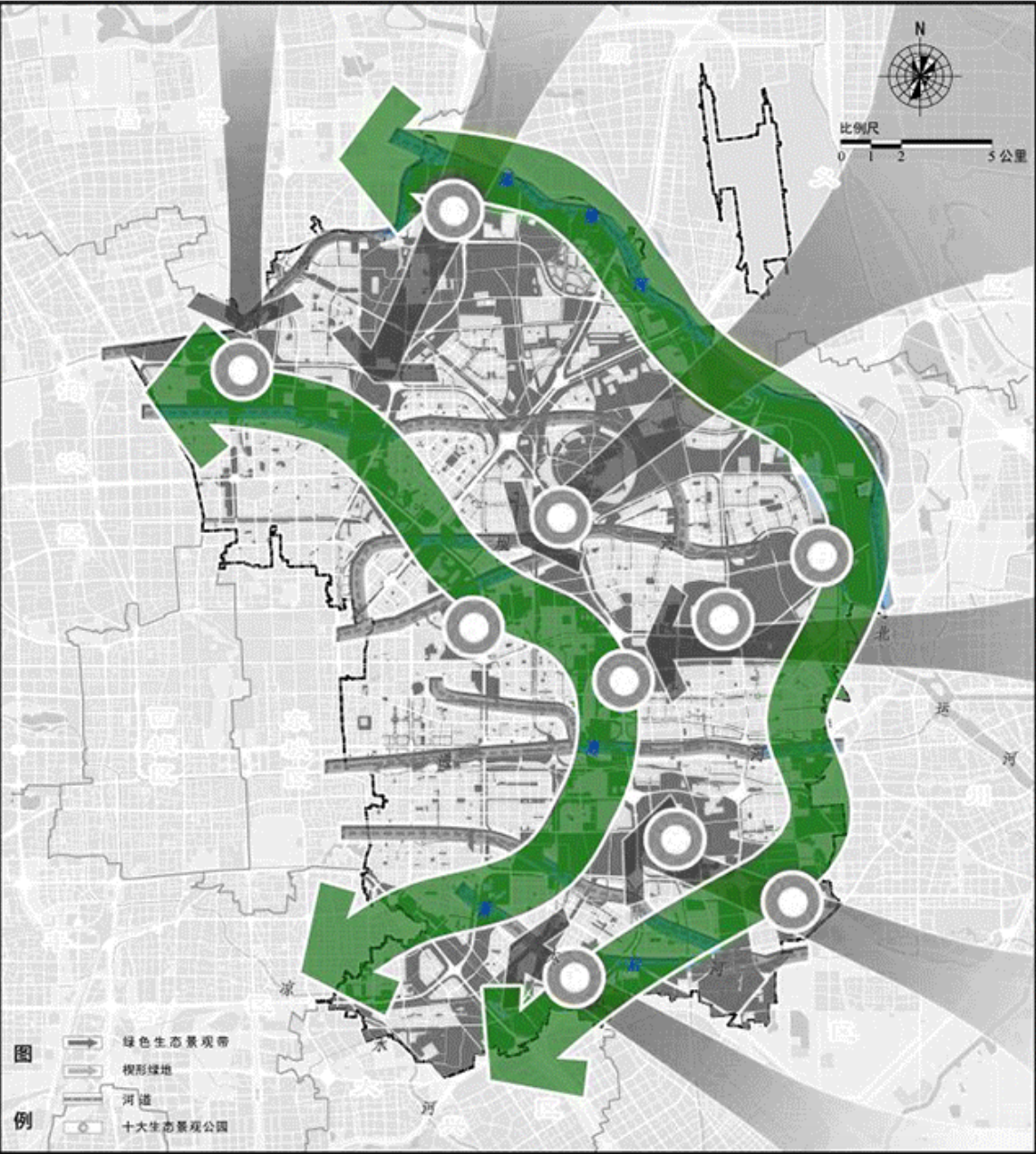

其中,二道绿隔地区位于五环六环之间而孙河乡棚改拆迁计划涉及到的湿地公园,即位于外面这个绿道上最上方那个地点。从右图可以看出,朝阳区尤其是朝阳区的两个绿隔地区,“隔”开的,其实是首都功能核心区和正在一点一点搬去通州的北京城市副中心。建造湿地公园,除了给未来的北京市民,尤其是公园附近的已建成、正在售卖以及尚未开建的别墅区(我一路上见到好多售楼广告)的居民提供与自然的亲密接触以外,还承担了不同功能区域的“天然”屏障。

看到下图上的灰色箭头吗?绿隔地区让来自外部的“未知力量”难以靠近中心。然而这些从边缘指向中心的箭头到底代表着什么?为什么会出现在这样一张规划图上?

问题:曾经在村子里住的人是谁?他们如何看待腾退?

我们确定知道的是这些村子里住着两群人:户口在这里的原村民,以及外来打工租户。前者对于拆迁是期盼的,甚至,比如从这些帖子中,我们可以看出是急切的,来自2012年:

从百度实景来看,这几个村子的居住条件糟糕,棚改可以让居民搬入新房、过上现代化生活。

我注意到:“孙河棚改”的微信公众号上的推送文章地下是不显示任何留言的,虽然每一条通告都有几千的点击量,但是没有一条推送底下有一条留言。我想一定有订阅用户有问题或者有评论想要留言,但是很显然,留言都被阻拦在后台,那些接受棚改的村民的面目和真正迎来了拆迁时的反应,似乎是没法在网络上见到了,但还有一些可能是“例外”的痕迹,散落在互联网的边边角:

早在这次腾退之前,发生在孙河乡的一些事,也让人感觉到,2017年11月底发生在大兴的惨剧,并不是个案:

关于城市更新和拆迁,有一种误解是将拆迁视为众望所归。策展人侯瀚如曾在2017年深双开幕发布会上回答一个记者对深双模式(城中村改造,房价被抬高)质疑的提问时说:

“不要觉得穷人喜欢待在穷的地方,其实这是一个有问题的知识分子的想法。我们有一点误解,我们觉得穷人的生活是很美丽的,不要去碰它。其实所谓的穷人……后面可能有一个经济动力,就会出现钉子户这样的情况,这种情况有两面性,一方面确实是维权,一方面又有经济理由在里面……不要很简单的把政治正确的原则作为一个不能改变的出发点。”

这段话的问题在于,如果侯瀚如话中有经济动力的是城中村的原居民,他并没有看见实际上受到城市化进程影响的非本地务工者。后者只是将这些村子视为便宜的临时居所,从村子里到城里的远距离也使他们不得不每天只有在睡觉的时候回到临时居所。连临时栖居的场所,可能面临诸多安全隐患、临时居住合法性问题,以及被短时间腾退的风险。他们并不会在拆迁中获得赔偿,而且他们的诸多基本权利受到侵害:居住权、医疗权、就职权,以及受教育权。如果追问下去,隐匿在以大城市为中心的中国社会背后的诸多问题将浮现。

从对于一个伪公共议题“是否该对送餐小哥说谢谢”的热烈讨论来看,区隔已经成为了大城市运作、发展和治理的肌理。尤其是在北京,那些在四环五环内工作和安居的城市精英,那些即将搬到被湿地公园围绕的别墅区的富贵者,是否意识到这个城市另一部分居住者的来去无踪?是否“该不该对外卖员说谢谢”这种文明倒退的提问所激发的伪同情,成为了不同人群仅有的交集?哪怕在一轮又一轮腾退中,最不可见的人群,依旧隐形于任何视野。

18年年底在沙子营村的废墟上,沙子营实验学校不知为何没有被拆,但已完全废弃,从围墙望进,还看得见教室、校舍上的壁画等等。艺术家刘伟伟在2016年做了一个关于北京的打工子弟学校的调查,记录下来了对于大部分来说不值得被记录的数据,这些数据在这个城市的历史长河中看多么微不足道,但实际上,它们与历史平行,但是在历史的暗面,是发展与变化的代价。根据艺术家当时一所一所登门拜访收集而来的数据,北京市当时有112所打工子弟小学。在校人数约65000+人。这个人数比2014年少了约28000+人,对打工学校的清理至少从两年前就开始。新工人影像小组的纪录片《野草》拍摄了打工子弟学校的关闭为有孩子的外来务工者造成的巨大困境。不知道这个数字在2019年是什么。

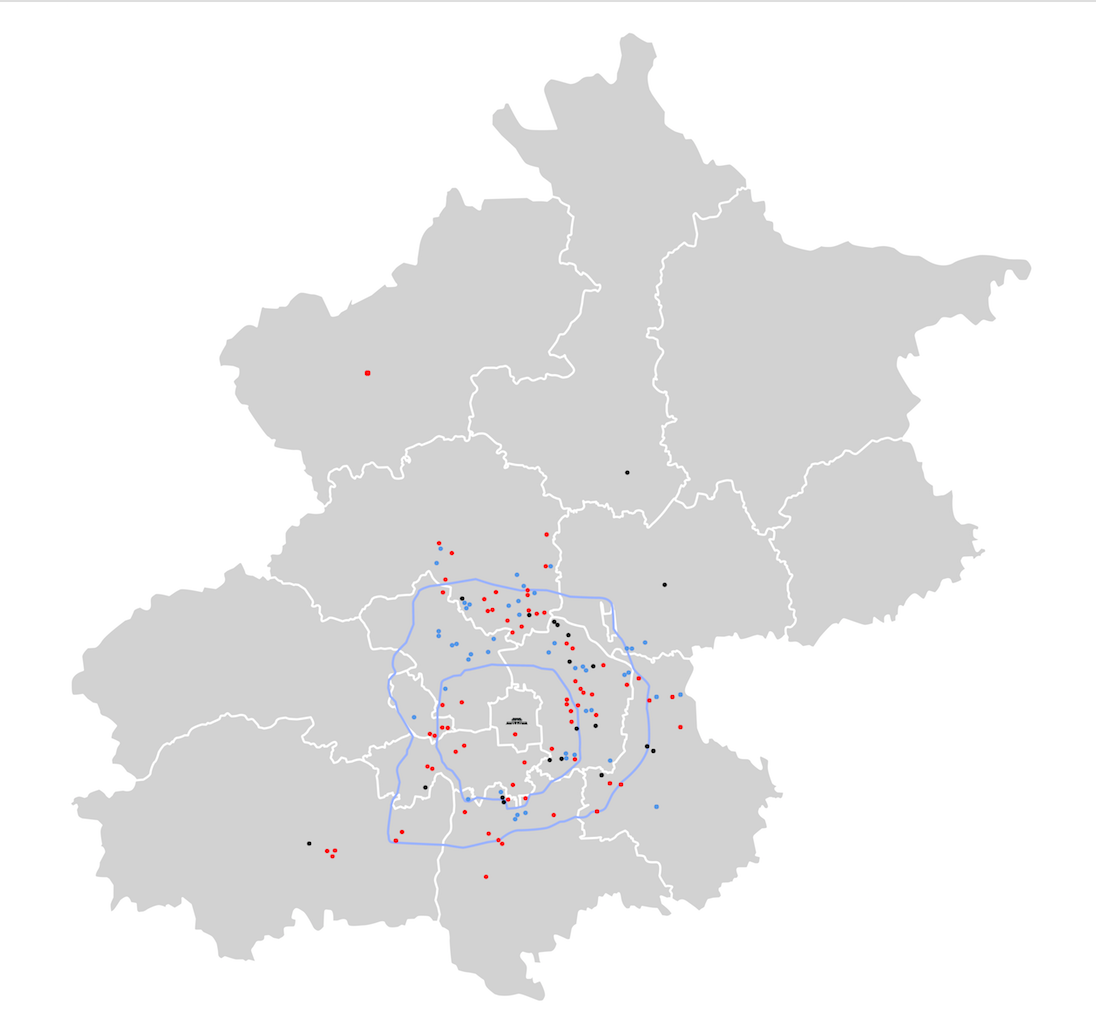

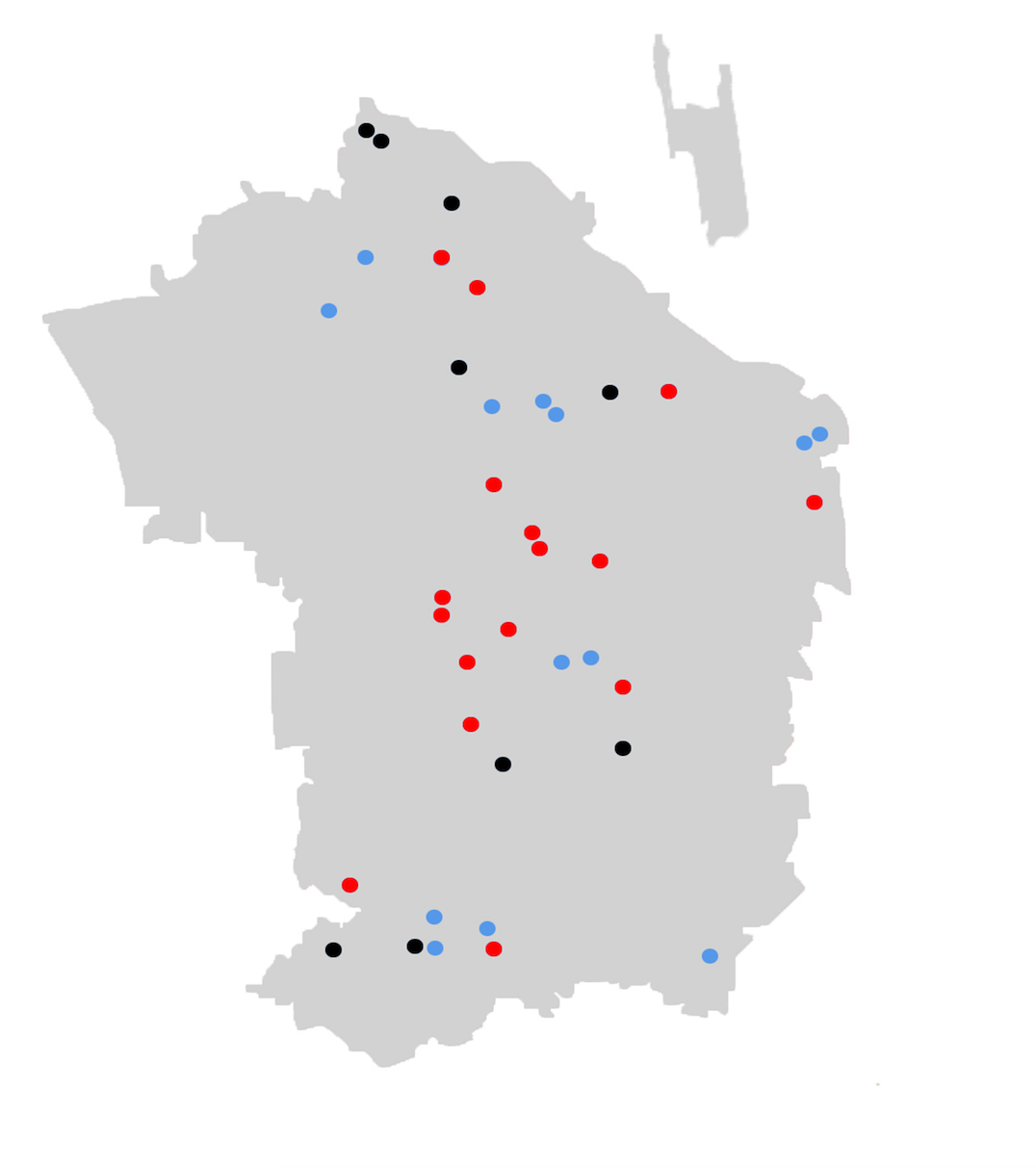

上图是整个北京市的打工子弟学校地理分布数据图,下图是朝阳区的。黑色的点代表2014到2016年间被拆除或停办的学校;蓝色的点代表自建无证学校,也就是艺术家在16年调查时可能面临被关闭的学校;红色的点是自建、政府颁发办学许可证件的学校,而哪怕是这些有办学许可的学校,在16年至今疏解非首都功能的大规模人口腾退和拆迁中,有多少幸存下来,目前不得而知。在数据图上,我找到了沙子营实验学校,它是朝阳区最北面的两个黑点之一,在2016年艺术家做调查时已经停办了。

还记得上面提到的一个关于给孙河乡居民制作VR相册以纪念被拆迁的家园的新闻吗?这篇真假可疑的浮夸的报道在其最后一段描绘了一个不可能的未来时刻,既带有点启示,又包含着讽刺:

“什么时候想看看老房子,就打开手机扫码。”金广林说,他期待着今后有了孙辈,四代人一起去湿地公园,打开手机VR场景,让孩子感受一下老辈人的居住环境。“到时候我就跟孩子说,这块地儿,就是咱原来的家!”

我倒是用三个不同时期的图像大约拼凑出“咱原来的家”的样貌: