“辟谣”与“谣言”,是言论互动的过程还是权力支配的展现?

注:本文写作于二月底始至三月初结束,受当时的事件背景限制,文章讨论的范围也仅限于分析应对武汉疫情公共危机时暴露出的问题,并未涉及世界范围的横向讨论。本文存在大量引用、借鉴,初次写作这类文章,若有对观点的指正及改进的意见还请多提出^^

新冠肺炎疫情的爆发,是一场天灾,也是人祸。在伤痛的同时,我们也无法忽视因此次疫情而暴露出的种种沉疴。我们也看到,以往被我们视为权威的“辟谣”信息,在这次疫情中,却频频“反转”。从“武汉八君子”受训诫为始,截止到这篇文章写作时,这样的事情还一直在发生。

首先,在批评这些发布了虚假“辟谣信息”的部门机关前,先提出几个问题——“谣言”究竟是什么?为何“辟谣”信息便一定比“谣言”信息更可信?

在现在的网络语义中,“谣言”是虚假信息,“辟谣”则是通过某种权威对于“谣言”进行反驳、澄清。二者之间还有一个灰色地带,即未经证实、不知其真假的信息。而在学术界,谣言并没有一个统一的定义。但值得反思的是,谣言是否必然等同于如今的现实语境中被别有用心地扭曲、捏造、散布的言论?抑或可能是在制度性渠道失效时,一种由社会自发所产生的一种旨在追求真相的集体行为?

胡泳在其论文中,总结了上世纪至今学界对谣言的一些代表性定义,其定义中有几个共同点——广泛流传、未经证实。

1.谣言是一个参照当前时事、旨在使人相信的命题,在未经官方证实的情况下广泛流传(Knapp, 1944)。 2.谣言是一个与当前时事相关联的命题,意在使人相信,一般以口传的方式在人与人之间流传,但却缺乏可靠的证据标准(Allport & Postman, 1947)。 3.谣言是一种在人与人之间流传的,对公众关注的事物、事件或问题的未经证实的叙述或阐释(Peterson & Gist,1951)。 4.谣言是在一群人议论过程中产生的即兴新闻(Shibutani, 1966)。 5.谣言是在社会群体中流传的有关当前时事的信息,完全通过口传,往往没有任何事实根据(Morin, 1969)。 6.谣言是一个未经证实的、广泛流传的命题(Rosnow & Fine, 1976)。 7.谣言是在社会中出现并流传的未经官方公开证实或者已经被官方辟谣的信息(卡普费雷,1990)。 (引自胡泳论文)

奥尔波特与波斯特曼曾提出过一个被广泛接受的公式,即:谣言=(问题的)重要性×(事实的)模糊性。乘法公式意味着,倘若谣言所相关的事件重要性为零,或该事件的模糊性为零,都不存在谣言产生与传播的空间。而当重要性强、模糊性也强时,谣言便会大量产生、广泛传播。社会学家涩谷保在其研究中认为,当制度性渠道所能提供的信息不能满足对新闻的需求时,谣言便会产生。而这种未被满足的程度越大,谣言便越会增殖。

同样地,胡泳在其《谣言,作为一种社会抗议》一文中,也提出:如果在一种社会秩序中,信息被当局严密控制,谣言就会非常激烈。假使对新闻的控制是一个持续而非暂时的行为,谣言就会变得定期化,成为日常生活的一个基本的组成部分。他还认为,谣言可以作为一种反权力,实行社会抗议的功能:“作为‘反权力’的谣言,反抗的是经济上的剥削,政治上的压迫,以及社会关系上的不平等。”

基于这种思维,本文认为与其静态地将谣言看成一种必须透过辟谣打破的虚假讯息,毋宁以动态的言论互动过程为出发点看待谣言。即:“谣言”是一种社会面对不确定的状态时,在进而追求真实以求正确判断的资讯获取过程中,必然会出现的揣测、推断或讨论,随后方才出现对于谣言所提出的澄清、反驳;特别还要考虑到除了单纯的逻辑漏洞或知识性错误,一项陈述或主张可被立即证伪其实是相当罕见的情况。

然而,在这样的澄清与证伪的言论互动过程中,辟谣在当下情境中却成为了一种权力工具——阻断了这个互动过程,直接针对一项特定之主张或言论陈述之真伪给予终局性之判断,禁止社会再对于这项主张或陈述的真伪进行探究。

但上文陈述的“rumor(谣言)”落实到现实语境中,往往被与“misinformation(不实信息)”和“disinformation(刻意误导的信息)”混淆,共同被包罗进同一个中文译名“谣言”,也自然造成了“rumor”被污名化为“disinformation”的后果。

郭庆光在中国流传、使用最广的传播学教材之一中,为避免这种污名化,提出了一个将“rumor”与“disinformation”区分开的定义:“流言”是一种信源不明、无法得到确认的消息或言论,有自发产生的,有人为制造的,但大多与一定的事实背景相联系;而“谣言”则是有意凭空捏造的消息或信息。然而这个定义在现实中并没有流传开来,造成了人们认为“谣言”等于disinformation, 但也可以包含misinformation和rumor的局面。

回到起初提出的问题,为何“辟谣”一定比“谣言”有力?是因为在谣言的定义——“未经证实”背后,隐藏的是一个具有指认、证实功能的权威。而与谣言相对抗被提出的口号,如“不信谣,不传谣”等,也宣传的是对权威的服从心态。

验证机制失效,权威掌握“辟谣权”

回看“不信谣,不传谣”这一口号,其中所隐含的观念是:人民对于本身所接受到的讯息,在他们决定发布与传播前,有事先核对真实之义务,只有在确认真实的情况下方能被容许散布所接收到的资讯;然而,在网络时代,网络上每天都流传着大量的消息,绝大部分网民在发布、传播消息时也并无能力对于其的真实性进行“核实”,使人民背上对每条信息都核实详查的义务,是绝不现实的要求——举例而言,难道我看到一条明星绯闻的消息,在转发前,我还要亲自跟踪、拍摄证明情况属实,且该消息所述与一模一样、分毫不差吗?

绝大部分人对于信息的验证其实是来自于对消息提供者、传播者的信任。故而在这个验证系统运作的情况下,我们相信这条消息已经被他人证实了。

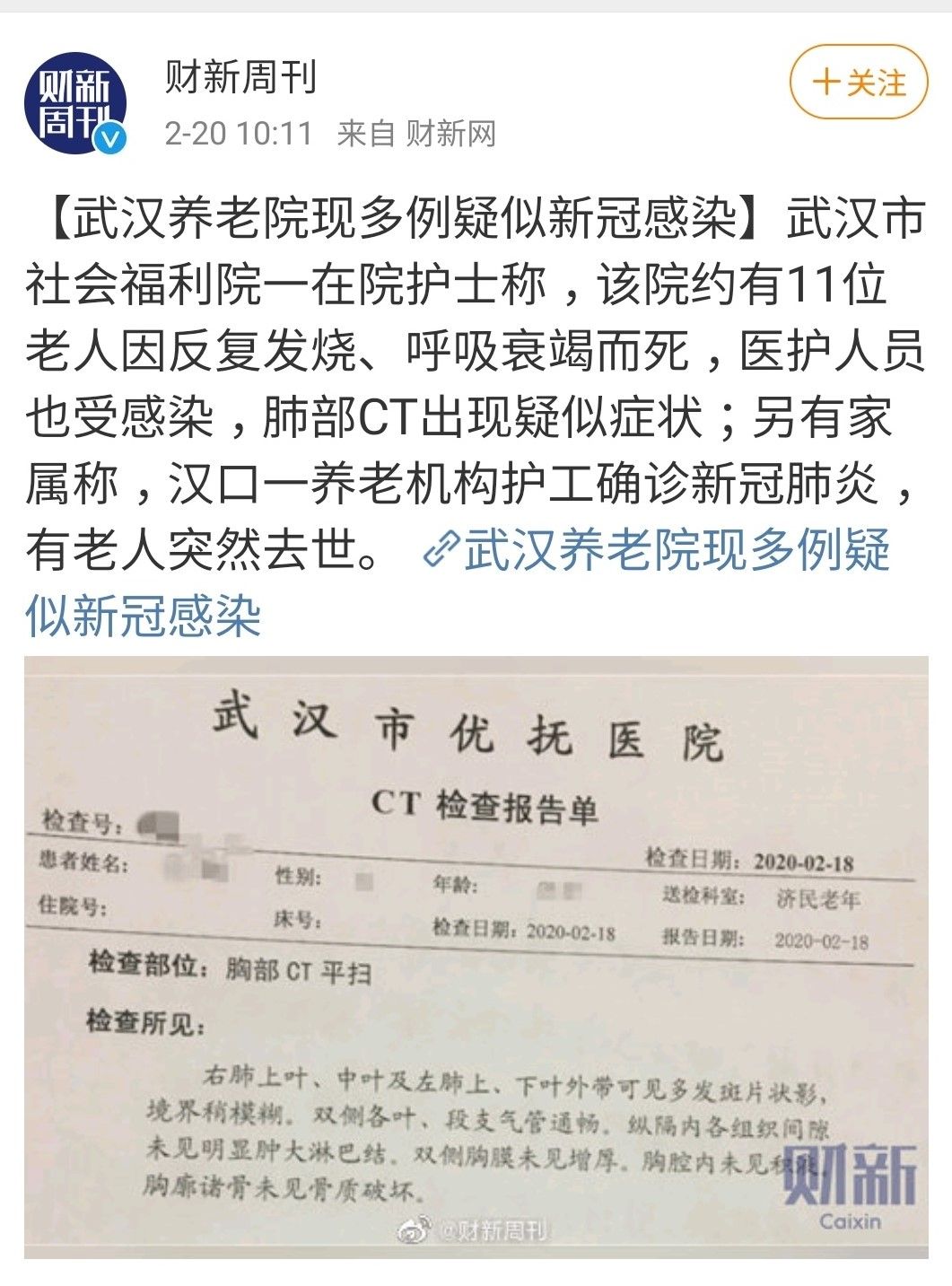

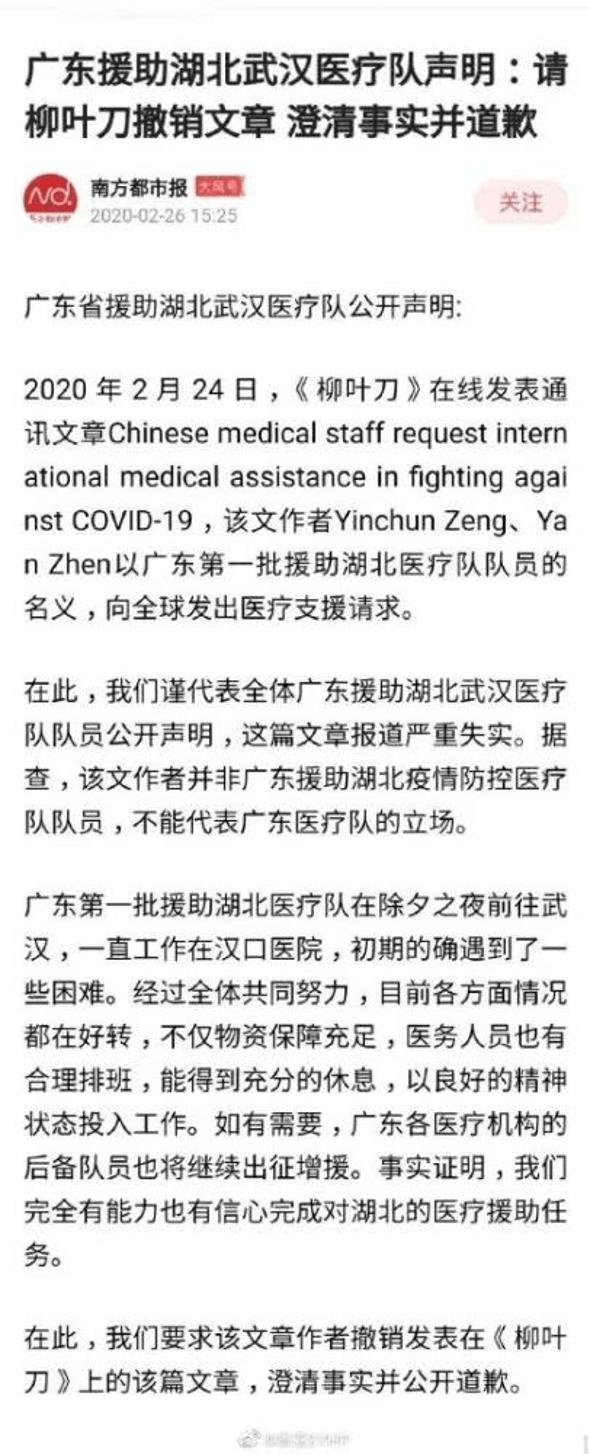

例如,在“我”转发财新网发布的报道《来自前线医生的声音:请国际同行支援我们》时,是通过“财新网核实了这条消息”而核实了这条消息;而财新网则是通过“《柳叶刀-全球健康》核实了这条消息”而核实这条消息。由上可知,真正由我们亲眼证实亲身核查的消息是极少的,“证实”往往都来自这个信任的链条,其次是不同信息的交叉验证核实。

广东援鄂医疗队成员向国际求援的消息在互联网上被传播后,广东援鄂医疗队发布声明称该文章内容严重失实,通讯作者并非医疗队成员,不能代表医疗队的立场。而后,《柳叶刀-全球健康》因“原文所报道内容并非第一手资料”撤回了这篇通讯。

这便是信息交叉验证的体现。正是因为原本的消息稿发布后,存在多方信息对于该事件发出不同的声音,接收者才更能从不同的信息中反复查证、作出判断、接近真相。这样的判断过程,才是正常的信息传播中的天然验证机制。真相并不是恒常不变、可以被一次性完全揭示的,而是也随着事物的动态发展而变化的。那么对于真相的探索,自然也是一步一步曲折跌撞中进行的。

但落实到现实中,人们常常无法容忍这类前述的正常验证机制因为时间耗费所必然带来的不确定感,会呼吁权威进行即时性的判断。由于对谣言的定义模糊,这类社会在面对不确定的状态正常出现的揣测、推断或讨论作为“未经证实的消息”,往往让人们呼吁权威前来“辟谣”;一旦权威进行宣判时,一旦其被证伪,这类言论便进而成为“虚假、错误消息”,而宣判其为假的行为即是“辟谣”。而这会让所有没有受到权威宣判过的消息都成为谣言。

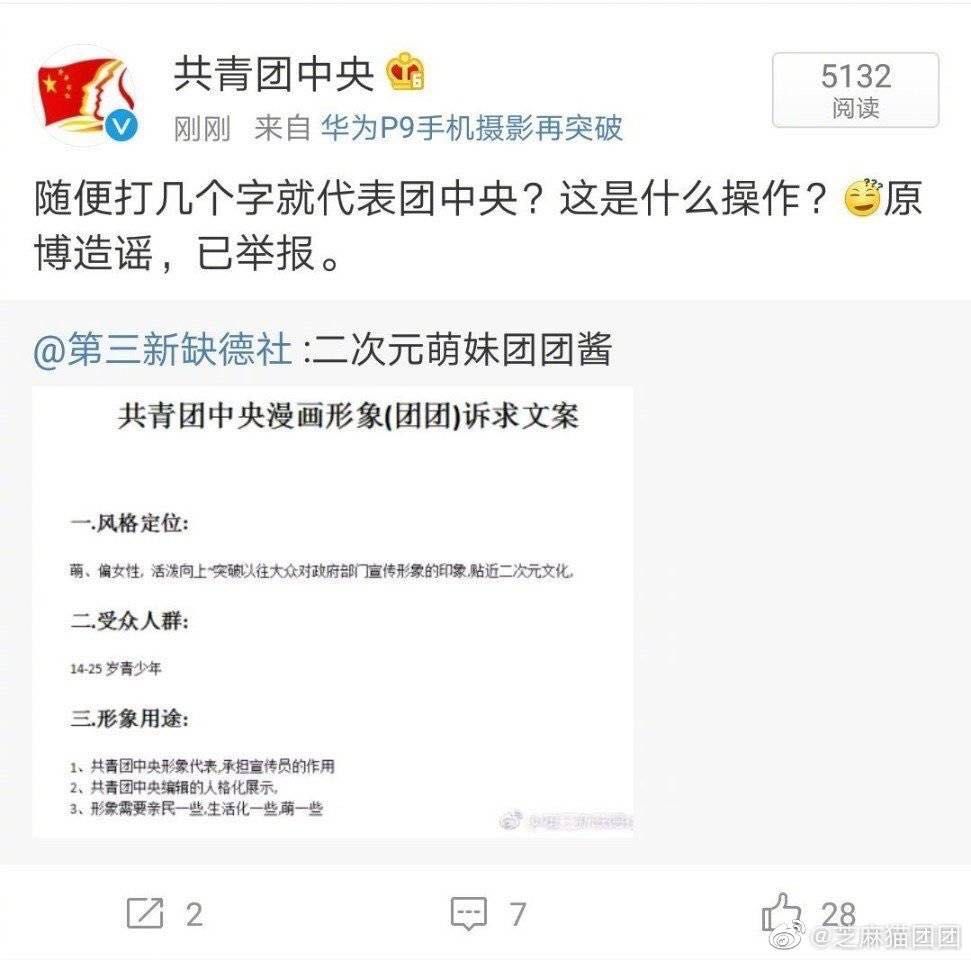

站在被如此定义的“谣言”的对立面,“辟谣者”这个命名,本身就表示:从这里获得的信息才是经过证实的,是正确、真实的。这种观念已经植入了我们的语言当中。当我们发现“辟谣者”发布的信息是错误的,我们会产生错乱感。故而当“辟谣”这个词语被使用时,“辟谣者”往往就已经占领了“权威”这个高地,以一种真理掌握者的姿态,掌握着真理的判断标准、代言权。甚至有时不需要给出证据,就可以证明一条消息是“谣言”——这便成了一种指认,被指认为“谣言”的信息先天就已经处在了被压制的一方。“谣言”与“辟谣”这套话语体系成为一种权力工具的论述也由此得到论证。

由上我们可以发现,“不信谣、不传谣”这句口号,是呼吁没有掌握权威的人自我萎缩发表言论的空间,只为掌握权威的人赋予发言的合法性(validity),同时也极大程度地对人民进行了局限,只允许其信任被权威证实的消息,因为“未经证实的消息”同样也是谣言的一种。因为“disinformation”一词也是谣言,并为“谣言”一词附加了动机恶意的道德色彩,“不信谣、不传谣”又站上了道德高地,可以成为一种道德指控。

当一个谣言涉及社会事件时,往往由一个模糊的“官方”共同体概念代表权威。这个“官方”共同体,可以包括党政机关、非盈利机构、商业公司……但其中又有先后排序。若我们发现某个商业公司的官方账号对人民日报发布的消息进行辟谣,就会有一种强烈的荒谬感和违和感油然而生。而相信“官方”也成为了一种义务,也只有“官方”是唯一获取信息的合法管道,只有经过“官方”证实的消息才不具有成为“谣言”的可能性。

拆解权力关系,解放被垄断的信息

疫情是一个矛盾密集爆发的高峰期,它揭示了“辟谣”的立足点已经不是消息的真假,而是辟谣者本身的权威。而这个理应代表“公正、真实、可信”的辟谣者,又常常是谣言当中的利益相关方——“别人质疑我,我对此进行辟谣”的场景一再发生。这样的辟谣又分为两种,一种是摆出事实证据,可以求证的自我澄清,另一种则是常遭人诟病的“空口辟谣”,只否认指控而无论据。倘若后者的辟谣再被发现有悖事实,为权力结构涂上的粉饰便随之脱落,公共信任也会因此动摇。

想要跳出这个“质疑官方,却又要向官方求证,再质疑官方的答案”的怪圈,我们要拆解这个权力关系——将语义模糊的“官方”概念与权威解绑,让话语权回归到公信力的基础上,“官方”也应为自己的公信力负责;使媒体监督回归正位,独立媒体发挥作用。将信息从垄断中解放出来,创造良性的媒体竞争氛围。媒体之间也会互相监督、彼此制衡。诚然,这样描绘的蓝图非常理想化,在中国的现行体制下也并不太现实,但我们仍然希望理想能够作为一种驱动,让我们在寻找解决方案时,即使磕绊也能有所进步。

在中国的现行体制中,“政治需要”一直是各个领域的主导,为此树立和维护“官方权威”,并运用这种权威为其需要而服务也是最符合其利益的选择。集体主义中,一个庞大机器的每一个齿轮都要为其兢兢业业地转动,各个零件各司其职,为掌舵者所制定的方向统一运行。但当镜头从机器雄伟的整体画面下沉到渺小的齿轮自身时,会发现永远会存在整体与个体之间的矛盾。

或许,财新、南周、财经、三联等媒体在疫情爆发最严重时发布的深度稿件,是机器中被允许留存的“温情”,但随后各家媒体噤声,独鸣的财新也频遭删稿,则说明这样的“温情”没有规则保障,并不稳定,是否应为其感动也值得商榷。或许,我们至少能够提出这样的要求:在庞大的集体概念与个体诉求(本文中,便是对真实、透明信息的诉求)之间,是否能够找到一个平衡,留有一个能受到程序保护,而非靠某人或某个部门“开恩”才能存在的空间?

虽然对于“谣言”的定义一直都众说纷纭,但我们至少应使“辟谣”回归其应有的定义:针对谣言的内容,收集相关事证后,对于事实真相进行澄清。无法证明其真实性的“辟谣”,并不足以宣称为“辟谣”。同时,我们也要允许并接受处在真理与谬误之间的信息的存在——倘若不存在对信息真实性的探索,民众对于信息的判断力也不可能被培养与提升。对于信息的判断力低下,便使民众拒斥对多种信息的比较、查证过程,更渴望从某个权威处获得一元、不变、被一次性完全揭示的“真相”,踏入使话语权更加中心化的恶性循环。当然,不难想象,“官方”与权威紧紧绑定的一言堂现象仍会继续,但面对这样的客观现实,至少我们应保持清醒的认知——而即使是“权威”为某个结论背书,结论的基底也应是事实论据;同时,也应记得我们一直拥有质疑的权利。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!