高熱是政治的同謀

房子裏,客廳間,是悶熱的氣息。熱浪,還有不知道爲什麽仍舊響亮的蟬鳴。蟬為求偶而發出叫聲,但是顯然并沒有讓它們失去高溫中無法交配的能力。有一只蟬從27樓的窗戶中飛進厨房,它翻滾翅膀,然後被絆倒身體,再也起不來,只是不再叫喚。

漫長的夏天,輪回一般的每一天:吃飯、洗碗、工作、睡眠。工作不再需要一個地點,更需要巨大的冰塊和高匹數的製冷機器。人與工作場所的捆綁被打破,成爲零碎在溫度裏的碎片。高溫讓中國南方的城市關閉了寫字樓,就連地鐵也這樣環保,不開燈。商場是漆黑的走道。金碧輝煌的頂燈構成的城市光鮮不再被允許,他們說:停電。放任白領或藍領回到家裏,面對電子屏幕,說著明天仍舊很熱。

漫長的夏天,我們丟失的對於輕巧和愜意的想象與能力;我們丟失,對於討論和激辯的活力與熱情;我們丟失,對於關係和情感的探索與指揮;還有丟失了,對於迎接新鮮可能性的無盡懸念。

我們甚至連憤怒和恐懼也丟失了,只剩下麻木。

這些局面是怎樣造成的呢?儅北緯三十度進入夏天的時候,有一些人還沒有從“丟失春天”的局面裏醒來,沒有人會預料到,今年會有這樣的高溫。大家都説,人類要毀滅了,從這些風險與災害中一息尚存的,不過只有在房間裏按下空調遙控器的最後一點力氣罷了。當我們從疫情的封閉中醒來時,外面已不是我們可以自由行走的世界了。

儅熱浪的出現成爲每天不需預估的事后,對於新的白天的期待就失去了意義——永遠是燥熱、蟬鳴、空調外機的聲音、無法直視的天空和,不知何時才能再次相見的愛人、伴侶、朋友。

我們蝸居在水泥房子裏,日復一日地,看相似的文字,接納同樣的訊號,讓皮膚變得乾燥,但卻好過被烈日灼傷。我們想要嘗試的所有關於一個季節的快樂,被扼殺在電子產品的滾燙高溫裏:用機械的構造來提醒你或者我,這是不合時宜。我們不再討論政治或者文化的新奇,只有看向高樓和太陽時的無可奈何,和對明天并未有期待的迷茫。

高熱是政治的同謀,它讓人變得乖巧、固定,不再流動:不再跳舞,因爲俱樂部太熱;不再喝酒,因爲酒精也不能夠物理降溫;不再奔跑,因爲空氣已讓人無法呼吸。

每一天都一樣,每一天都一樣。

這是一種創傷嗎?如果社會的壓縮必然要以一種生物性的爆發來作爲回饋,那麽人類似乎永遠在各個方面都是受害者。這好像也是一種創傷,它體現在人清晨醒來以後不知道應先刷牙還是先洗臉的恍惚——儅我們的日常生活,被龐大的結構所擠壓和侵占時,我們似乎已經失去了真正可以作爲人去生活的能力。并不是不想,而是已經不再可以。

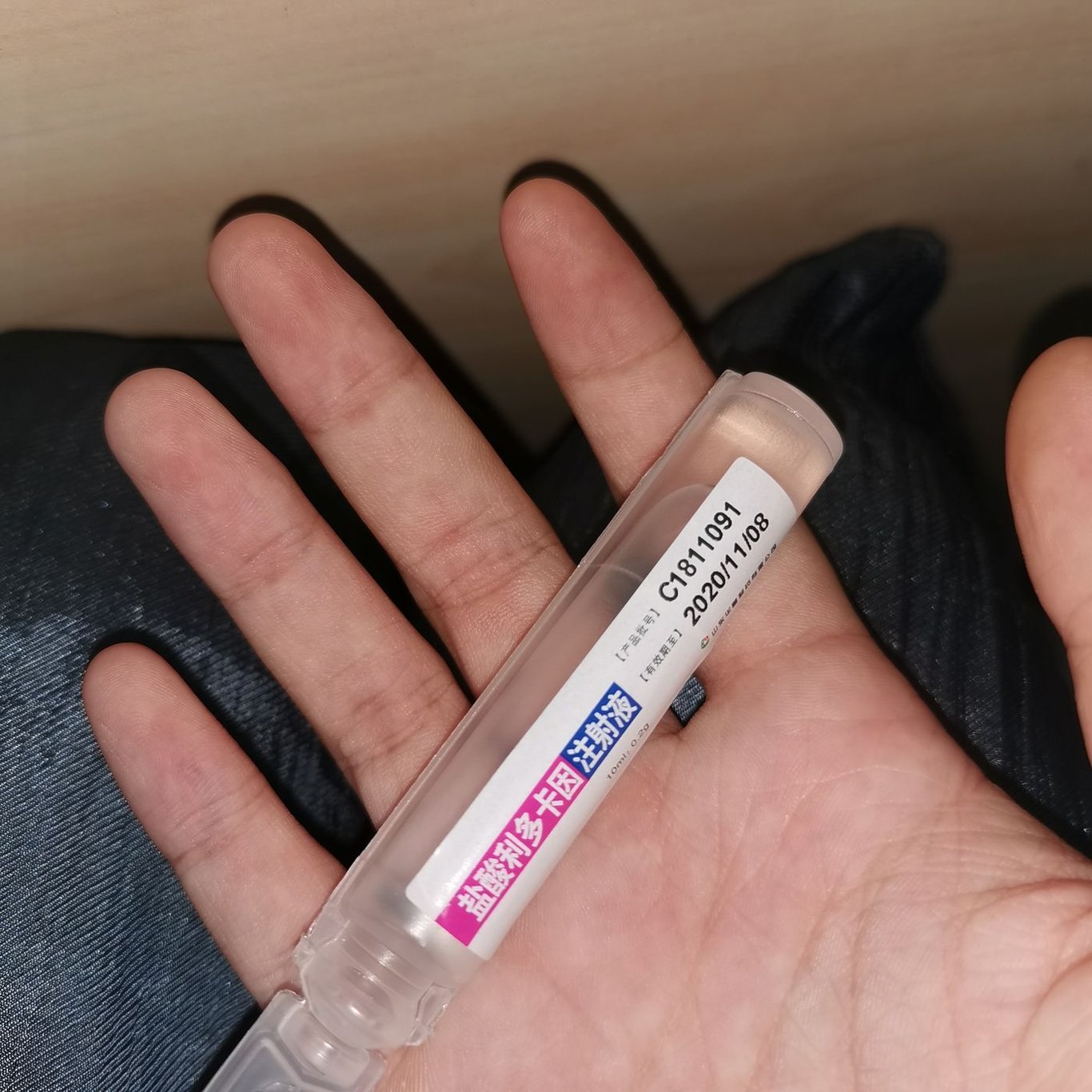

女孩在手賬本裏寫,歪歪扭扭五顔六色的筆畫:復習、考試、競選會長,還有每日一成不變的“核酸檢測”。從什麽時候開始,這種從天而降的“折磨”成爲我們生活無法回避的必須?朋友向新的城市出發,被質疑,“爲何你是一個沒有在48小時内保持檢測陰性的人”。封禁三個月,她回到家鄉,進出商場需要出示報告,她對於周圍當地人熟練的“逃票”感到恐慌,害怕自己又成爲密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者;四個月后,他在南方的小鎮裏摘下口罩,“這是我第一次不戴口罩在公衆場合跟人講話”。

麵包的保質期是一周,新鮮牛奶的保質期是14天,一個被證明健康、可以自由行動、獲得“乘坐公交車”的“權利”的人的保質期,是48小時。

小區樓下的檢測攤,每兩天出現一次。物業“提示”的喇叭聲,每一次都是重複和一樣的聲音。它們跟夏天的蟬鳴沒有任何不同,重複和枯燥,且也并沒有真正關心你們人類的體會。它們就是這樣莫名其妙、從天而降,帶著一種自以爲高等的自負,侵占你的生活、你的厨房,留下看不見的粉末,交配的激素,卻不帶有令人刺激的欲望——只有讓人作嘔,在重複和相似的刺激中產生抗體的人的生活方式。接納,每天都一樣,每天都要服從。

二零二二年,中國南方的高溫前所未有,我從未體會過的高熱。每一天,汗液蒸發、褪色的紋身色素。紫外綫無視海拔的無差別攻擊是所有人無法逃避的枷鎖。

我們的肉身被鎖定在高溫環境中,我們的人格被定義在陰性檢測報告裏,我們的自由不不復存在,精神或者物理,都失去了向外跑的能力。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!