書評•評書|我的痛該由你說出?誰來書寫失語者的痛?

Philip Roth在採訪來自愛爾蘭的女作家Edna O'Brien時,Edna如是說,

「In my own case, I do not think that I would have written anything if I had stayed. .... Writers are always on the run, and I was on the run from many things. 」

Edna很早就離開了愛爾蘭,也因此才有上述如果她不離開家鄉就可能什麼也寫不出來的話。在Edna的作品中,字裡行間總會流露出愛爾蘭的痕跡,哪怕那個故事跟愛爾蘭可能一點關係都沒有。今次要說的就是這樣的一個故事——《Girl》。

《Girl》書後的鳴謝裡,作者Edna提到,這是一本她花了三年時間才寫成的書,其中,除了諮詢很多非裔作家以外,自己也專門飛到尼日利亞進行考察,只為了書寫當地非洲村落裡被聖戰份子掠去做生育工具的女孩兒們。最後,Edna決定通過女孩Maryam將故事以第一人稱的敘述方式講出來。然而,這個嘗試在我看來卻不成功。

石刑

《女孩》的故事開篇就是村落中的女孩們被劫掠到聖戰極端份子那裡的經過。Maryam被劫後經歷非人虐待,逐漸開始觀察被聖戰分子們掠來的女性和生活場景。故事的高潮將鏡頭轉到一位非常漂亮的女性身上,她是一個Alpha人物的妻子,美麗而受尊重,在眾多遭受劫掠並被強暴的女孩兒眼裡是優雅的化身。不過,這次女孩兒們集結在一起不是去看為她服務的僕從,而是跟暴民一起去看石刑,因為她被懷疑通姦。

作為將故事起始推向高潮的石刑通過Maryam的眼睛向讀者展示,可是,在我看來已經是《女孩》這個故事硬傷的開始。用語言描述曾經/依舊存在於人類社會中的酷刑本來就非易事,更何況石刑作為一個極具代表性的與當代文明相對抗的酷刑。女孩Maryam眼看著前一刻還被認為是優雅的女人在一塊塊石頭下慢慢死去,悄悄地希望女人能夠快點斷氣。石刑以最終女人只剩下相對完好的頭髮結束,可惜,一頁長的描述顯得淺薄;即便可以將平白的描述闡釋成為女孩受到嚴重驚嚇後的長期「解離」反應,也似乎太過牽強。

寫到石刑,我從來沒有勇氣去查,這次泛泛讀了一兩篇《紐約客》的文章,也似乎講述的並不是我所想要的直接有關石刑的解讀,而是一名伊朗的人權記者阿米妮想要在伊朗結束道德警察對女性所謂「不貞潔」的死刑審判。其中,改變阿米妮的女孩名叫Sahaaleh,她從小被母親拋棄,父親因此酗酒,嚴重忽略Sahaaleh和兄弟們,其中一個男孩在游泳時淹死,而Sahaaleh九歲就被交給祖父母扶養。祖父母因為窮也沒有辦法,再次忽視的情況下致使9歲的Sahaaleh被鄰居強暴,鄰居給她錢讓她不要說出去,很快就帶來了其他的男人一起強暴Sahaaleh。伊朗道德警察發現Sahaaleh「不貞潔」,判決鞭刑100下兩次。伊朗法律規定,如果女性因為「不貞潔」只能被判決最多三次100下的鞭刑,接下來就是死刑了。可是,在Sahaaleh的案件中,她只被判處兩次鞭刑,並沒有到達三次上限就被判死刑。阿米妮拿著Sahaaleh的出生證明想要證明她不適合判死刑,還是未成年人,卻已經太晚了。

另外一個案例是一個19歲卻只有8歲孩童智商的女孩萊拉。她在5歲或者8歲時就被自己的母親強迫賣淫,母親依靠她賣淫的錢生活,而9歲時的萊拉已經生下了第一個孩子。因為萊拉的「不貞潔」,同樣鞭刑後被判處絞刑。在監獄中,阿米妮終於見到萊拉,並幫她找了律師。

【原文這裡】

究竟該怎樣描述「unspeakable」的痛苦?

上面的兩個真實案件跟《女孩》裡作者寫的不同,然而,閱讀essay中真實案例的感受和觸動卻遠遠超過Maryam眼中直接發生的石刑。我很不解。

在一條短小的書評中,我看到一個人寫道,說《女孩》這部小說本來就應該以一篇essay的形式來寫。當時看的時候並不特別明白,現在真的自己讀了essay才明白這一短句書評的意思。我想,很多人類之間自相殘殺、相互強加的酷刑、虐待無論是身體上還是心靈上都很難用言語直接描述,無論是親歷者還是旁觀者,更不要說是虛構創作的寫作者了。

這一種「失語」是對極端殘忍、血腥的失語。如果一定要給這樣的經歷賦予文字,有時候是適得其反的。可是,究竟該怎樣表達呢?我也不知道。我在想,這時候是不是一張無聲的照片更好呢?不得而知。

隔著種族的「失語」

如今,文學領域越來越多地討論「BIPOC」,越來越多的文學雜誌優先接收BIPOC作者的投稿,其實是為了給「underrepresented」有色人種創作者更多的發表機會。為什麼?因為無論是亞裔美國人還是非裔加拿大人,他們都是「失語者」。話語權一直一直都在白人手中。如果他們看到了「失語」的我們,想要代替我們說話,就會以「失語者」的第一人稱視角異想天開地寫一部小說,描述清朝、非洲村落,用歐洲或者美國式的「文明」思維來揣度被聖戰分子劫掠的Maryam的內心活動。

可能有人會說,有一種人類的痛楚是相同的,所以,應該無論種族,任何一個有共情能力的創作者都能將這種痛苦用文字表達出來。雖然我覺得這樣的說法有一定的道理,但是至少應用在《女孩》這本小說上確實不太站得住腳。

首先,我不知道從小生長在非洲部落村莊的女孩Maryam能不能看到電視,但是當她將一個人的淚水用火山爆發時的岩漿來做比喻時,我認為不真實,更像是來自愛爾蘭的作者Edna的方式。

其次,以英語創作的Edna向我們展示的女孩Maryam的思考方式純粹是英文的方式,除了夾雜著不切實際的比喻以外,倒是還有一點點的當地語言,如下👇,但是我覺得太少了

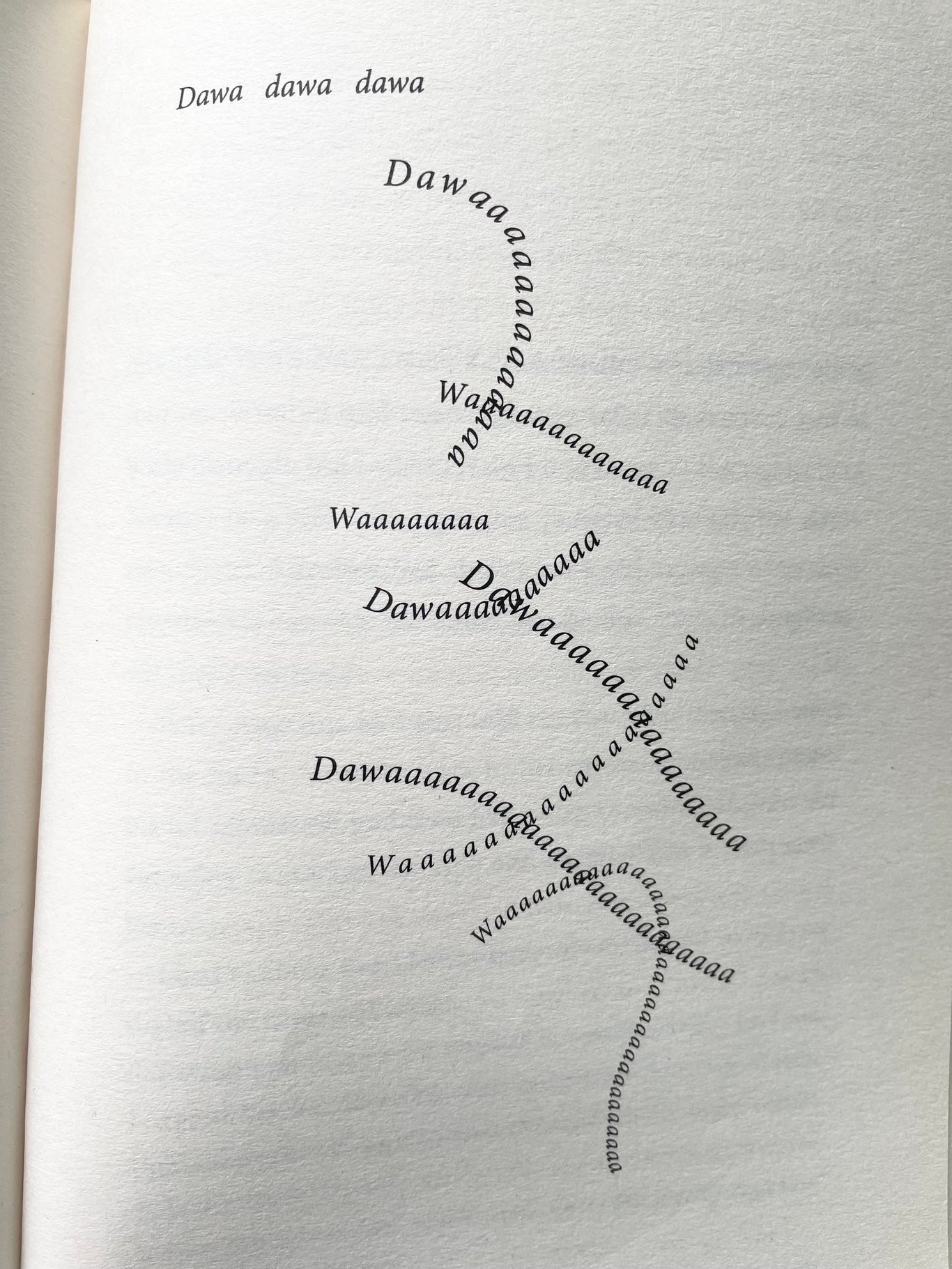

這也是在女孩Maryam被西方教堂的修女解救回來以後,村裏人知道她已經給聖戰分子生了孩子以後,決定將她的小嬰兒除掉,以防女嬰長大又成為聖戰分子的幫兇。Maryam在知道即將失去女兒後無助的哀嚎。

我一直在想,如果一個白人作家以黑人的視角來寫一部小說,訴說黑人所受的痛苦,那這部小說怕是要上頭條了😂當然,也有不少非猶太裔的作者透過猶太人的視角來寫大屠殺主題的作品,特別成功的不一定有,但是有寫的不錯的,至少不像是《穿條紋睡衣的男孩》的作者那樣可笑吧。

當然,最後女孩Maryam的嬰兒也沒有被殺死,而是被救下來,Maryam找到孩子以後跟小孩生活在一起了。

不過話說回來了,如果按我這樣分,是不是男性作者以女性視角寫的作品就不能看了呢?也不是的。至少,我很喜歡賈平凹的《極花》,也喜歡千明官的《鯨魚》,都是跨越了性別的作品。如此看來,還是《女孩》這本書個案不成功罷了,並不是說跨種族、性別創作的作品就不可讀,至少不能一概而論。

這是我讀的第一本Edna的小說,或許還應該看看別的。

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情♥️♥️♥️