关于广州 | 涌:蛙从湖荡潜游上岸

在广州,随处可见带“涌“字的地名,荔枝湾涌、东濠涌、十四涌、十九涌。在字典里它的解释是,河流的枝杈。

河流的枝杈,我琢磨着这个短语。高中地理里的河流形成示意图,主流和支流的概念,但这与此通通无关。这些从北郊山区发源的泉水,自由地流淌到城里,时而跃出地面,时而潜入地底。构成了广州一道独特的城市景观。曾几何时,这些河道担任了往来交通的任务,开凿于明朝的冬濠涌,开凿于宋代的南濠和西濠,一面温柔承载过往的船只,一面给沿岸的民居施加水患,再后来,陆上交通逐渐发展起来,河涌都被改造成了暗渠。

年初在上海,特意找了个晚上和小杨去苏州河边闲晃,那被娄烨的电影塑造起来的城市印象,在此刻被黑夜中不协调的路灯颜色击碎。围栏上是介绍苏州河河道的展板,“十八湾”——十八个水泥大理石板制成的休闲台,便是围绕河水的十八湾了。诚然,管理者在做景观设计的时候可能会依循河道自然的轨迹,但我还是忍不住难过起来。

河流来到了城市,于是城市便依托河水迅速成长,流动的水托举着船只和货物,带来了人群与人群之间的互通有无,而后来,砖砌的河道禁锢了河流的生命,它的每一次挣脱,都成了史书方志中一笔带过的“水患频仍”。

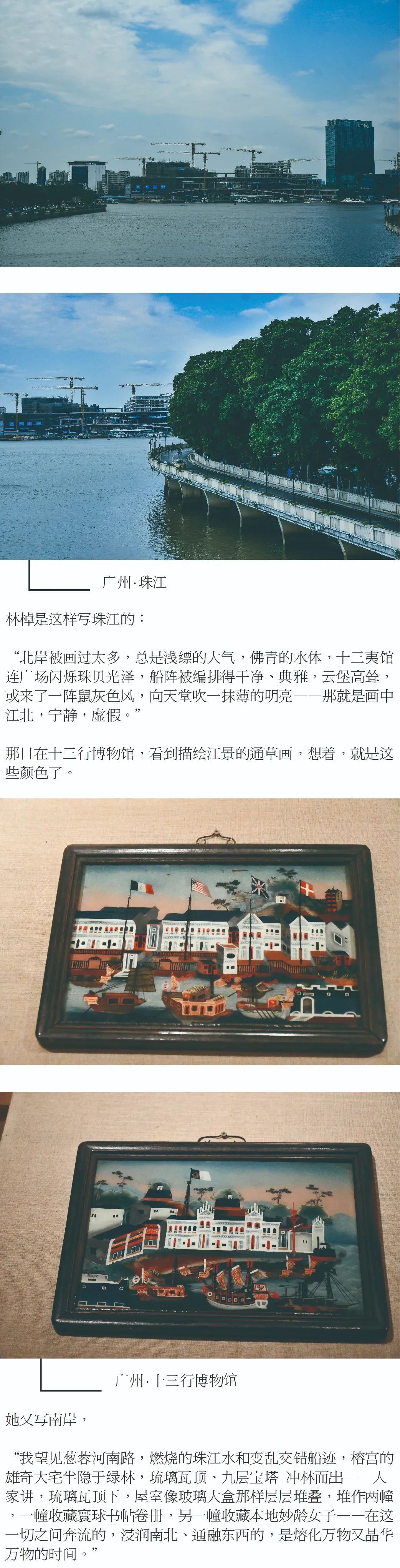

在一条河旁生长起来的城,应该要对这条河有感情才对。珠江并不宽阔,两旁是或高耸或低伏的楼,不变的是青蓝色的玻璃墙面,在南国炽烈的阳光下闪闪发光,比水面上的波光还要耀眼。这种一眼望得到岸的感觉我并不喜欢,你知道对岸不过是此案的复制,一样的楼层,一样连排的榕树,黄褐色根须垂坠下来,一样的大理石栏杆和黑色路灯,一样散步的人群。河水是发着黑色的青,倒是柔和,宛若某种用了秘法酿成的酒,里面可能会有喝醉的鱼,所以那些男人才会每个人占据一个位置,守着鱼杠像守着自己的城池。

刚入学的时候,老师给我们看广州的老照片,说他刚来广州那会儿,也不过二三十年吧,学校门外还是个荒凉的村庄。名字倒是取得好,康乐,怡乐,有种老年人的温厚感。现在已经是繁华的商业区,北门布匹市场人来车往,小电瓶横冲直撞,却总能在拥挤的人群中找出条路来。运着货的年轻人脚踩凉拖,脸庞瘦而黝黑。土壤失去了水,燃着机油的摩托取代了笨拙的船。

平日里不觉得,那天去小洲岛,才惊觉广州原来是个水乡。小区楼拥挤逼仄,遮挡了全部的视野,而只有穿过狭窄的巷道,才突然有一线光亮透过来,那是围绕着社区的河荡,像护城河似的,将这几户人家温和地围绕。有中年女人在那里洗东西。河荡的另一侧是成片还没有开发的荒野,长在河边的是低矮的芭蕉,长条状的叶子就顺着黄绿色的河水轻轻飘摇。

刚好下过小雨,空气是湿润的味道,窄巷里的水汽更不易散去,所有的砖石都透着滑腻感,有青苔和野草在砖室的缝隙里默默生长。

在这样的河荡里,永远有市政的清洁人员,驾着一尾小船打捞河道里的垃圾。大的河道是大船,小的沟渠便是一弯扁舟,不变的是与水流朝夕相处的娴熟,旧日的疍民被招安,和浑浊的河水一样,有末日的残破感。

广州有一个经典机位是大塘村,那里能看到广州的地标建筑和大塘村拥挤残破的小区楼相互映照,天气好的时候,还能看到小蛮腰倒映在河道里。之所以经典,是它呈现了两面的广州,一个是发达的、光鲜的,一个是拥挤的,凋零的。永远有摄影师热衷于刻画这样的场景,现代和传统之间,新与旧之间,一个高速飞奔的社会,拖着它腐烂的、沉重的双脚。好像只有这样,影像才能深刻,升华,有意义。

大塘村确实拥挤,河道上的桥是一处小规模的聚集地,无所事事的人坐在河边的栏杆上,抽着烟,嚼着槟榔,有一搭没一搭地闲聊。男人面色凶狠,女人则面露疲惫。

只有那个河道里撑船的人十分悠闲,从河道的这头荡到那头。

我去的那天是广州久雨后的晴天,河道两侧的栏杆上挂满了被褥,陈年的垫褥上有干涸的黄色痕迹,散发着阵阵霉味。有人在屋外广场上晒着干菜,认不出是什么。广州的小区沿用了旧时的地名,统称为村,小区设施倒是齐全,小型休闲广场,垃圾分类科普展板,锻炼器材,明明是工作日,大家却颇气定神闲,几人围绕着便是一场漫长的家常。

因为河荡的存在,广府的龙舟文化向来发达。“越人好舟楫。”在整个南方的土壤上,多的是善水性的先民。每年端午节,广州还会举行龙舟巡游,“四月八,龙船透底挖”。人们在湾涌里“起龙船”。

网上流传着佛山赛龙舟“水上漂移”的场景,细长的龙舟在狭窄的河涌里冲刺,转弯,像有了生命那般,熟稔如鱼。

当雨季又来到的时候,风就会携着海洋的水汽进入城市的身体里。

天气稍微暖和一点,草丛里牛蛙的声音就会响起。像拿着扩音器,声大如雷。在雨后的操场跑步,能听到从各个方向涌来的这哭喊声,炫耀声,求偶声。从宿舍走到操场,它们亦伴你左右,然后冷不丁地从草丛中窜出来,滑腻在短裤下的小腿上。我吓了一大跳,但只能克制喉咙里的惊呼。

我害怕蛙,害怕任何无毛生物。

小时候看《天龙八部》,段誉受困于山谷动弹不得,只有嘴巴大张,不巧来了一只蟾蜍,将那嘴巴当成了潮湿温暖的洞穴,只顾往里钻,其后又跟着一条蟒蛇,也顺着喉咙一路深入。我看得头皮发紧,害怕巨兽将人体纤细的喉管捅破,然后搅烂肚肠,把肚脐开个口子,从尸体里重获新生。不是没有这种可能,CCTV10总不惮于将最血腥的场面展现给孩子:高估了自己肚量的蟒蛇,被山羊的利角刺破躯体,两具残尸在非洲野地里暴晒,成全了苍蝇的盛宴。

遥远的恐惧感不止于此,还来自于那些深藏在幼时记忆里的体验。

那时候在田间沟渠里,拿着浅色塑料瓶捕捞蝌蚪的场景涌现在我脑海里。蝌蚪行动轻盈,又不似小鱼仔那样乱窜,只要弯下腰掬一捧水,它们就能安然待在那一团水中,浑然不知道自己此刻的命运。捉蝌蚪是一个时令性活动,等草木的颜色再深一些,它们就要长出前爪,颜色不再黑黢黢,尾巴也逐渐变得粗壮。我知道它们就要蜕变了,蜕变成蛙那样的丑态。

放学路上,拿着刚从奶奶家摘来的杏,也不急着回家,就蹲在沟渠边看这些黑色的小生灵游动。男孩经过,说,给你抓蝌蚪,杏给我几颗。我答应了,也顾不上那么多,两手颤巍巍接过他手里的那捧水。水很快从我的指间滑落出去,我看到手掌的纹路之间,一只蝌蚪瘫软着身子,肚皮向上,或许还有残破的肠流出来。

我大叫,它已经死了。

男孩拿着我的杏,怪叫着跑远。

我内心生出一种嫌恶,将黏着在我手中的蝌蚪的尸体抖落出去,往衣服上擦干净混着泥点的河水,一种反胃感涌上心头。

那以后,我再也没有抓过蝌蚪了。

学校草地一年比一年光洁,却永远有不为人知的幽暗角落。蛙愉快地从湿地里探出头来,在下水道里穿行。

在看完《潮汐图》之后,我突然对广州开始有了兴趣(这待了六年都没有产生的兴趣),身形硕大的巨蛙,讲着听不懂的方言的契家姐,偷偷上岸的西洋人,在草上作画的画家。这些生活在所谓“近代”之初的人,是海洋的孩子,是广州城传统与未来碰撞的一角。

他们被海洋上的季风送来了,又在河水的泥沼中死去。

在岭南之地,在大船始入中国海的时候,天地万物开始被识见。

蟳虎、四腮鲈、赤鳞马、鲛、龙肠、泥翅。

黄铃木,羊蹄甲,木棉、芭蕉、荔枝。

白云、灵州、罗浮、丹霞、西樵、斧柯、顶湖、五指、北甘、白鹤、七星、石砺。

韶石、大英石、蜡石、三石、九曜、罗经、雨之。

罗旁傜、曲江傜、八排傜、藜、畲、疯、疍。

栉水母动物门、灵长目、璎珞木族、节肢动物门、双子叶植物纲、棘皮动物门。

文人对博物学感兴趣了,用自己浪漫化的虚构的语汇描摹这个世界,丁若铨写出了《兹山鱼谱》,聂璜绘制了《海错图》,另一个领域的语言成为了文学的养分,而文学家们,突然找到了宇宙另一层次的意义。

博物学家们总想将世界分门别类,“指导太阳和月亮抱对。”但文学家只想像画手那样纤毫毕现地描摹自己看到的一切,内在结构并不重要,它们如何对外界展现自身才是重要的。

我突然意识到,用蛙的眼光看世界,才会对世界有如此多的好奇,才会发明新的语言,植物学的语言,动物学的语言,古物学的语言,粤人的语言,洋人的语言。而我需要重新塑造自己的“游客”视角,才能够对一座城市有新的体验。地域性隐藏在街道的每个角落里,隐藏在路边行人的脸庞上,隐藏在树木皲裂的枝干中。

我开始沉迷于在街道之中穿行,让相机成为蛙,让它带我去我不曾去的地方,它引领着我的目光,让我重新对这个世界有所期待。