身分認同與經濟考量:我們如何說出「僑生」故事?

專題報導 / 黃雪瀅

依傍臺灣內陸小鎮埔里後山,一顆新生兒被刻意種在石上。本能驅使下,它生長根部作為觸手,往大石下的泥土探去。

「這是一顆榕樹。」年近70歲的老人,指著這顆長在大石上的小樹解釋。

榕樹濃密成傘形,主根粗壯多分枝,往下垂氣生根,觸地再形成繁複樹幹。相比大榕樹總給人強而穩固的印象,這顆小樹枝葉稀疏,但興許渴望水源,光禿禿的它,往石下泥土伸長好幾根分枝。此時,微風徐徐吹來,樹葉擺盪,在老人一番講解後,看起來營養不良、生命力卻頑強的植栽,竟頗有榕樹之態!

老人看著這顆特意移植在石頭上的小樹,沾沾自喜道:「你看吧,沒生長在泥土中,它仍會想盡辦法活下去,只是長得比較不一樣。」

小樹纖細的枝幹緊抓土地,雖被挪至另一環境,終究也長成榕樹。

就在山的另一頭,25所大專院校組成「海外聯合招生委員會」(海聯會),制定招生簡章、開設「聯合分發」和「個人申請」方式,分配每位僑生至各大學。如今,有些學校則繞過海聯會自行招攬學生,稱為「單獨招生」。

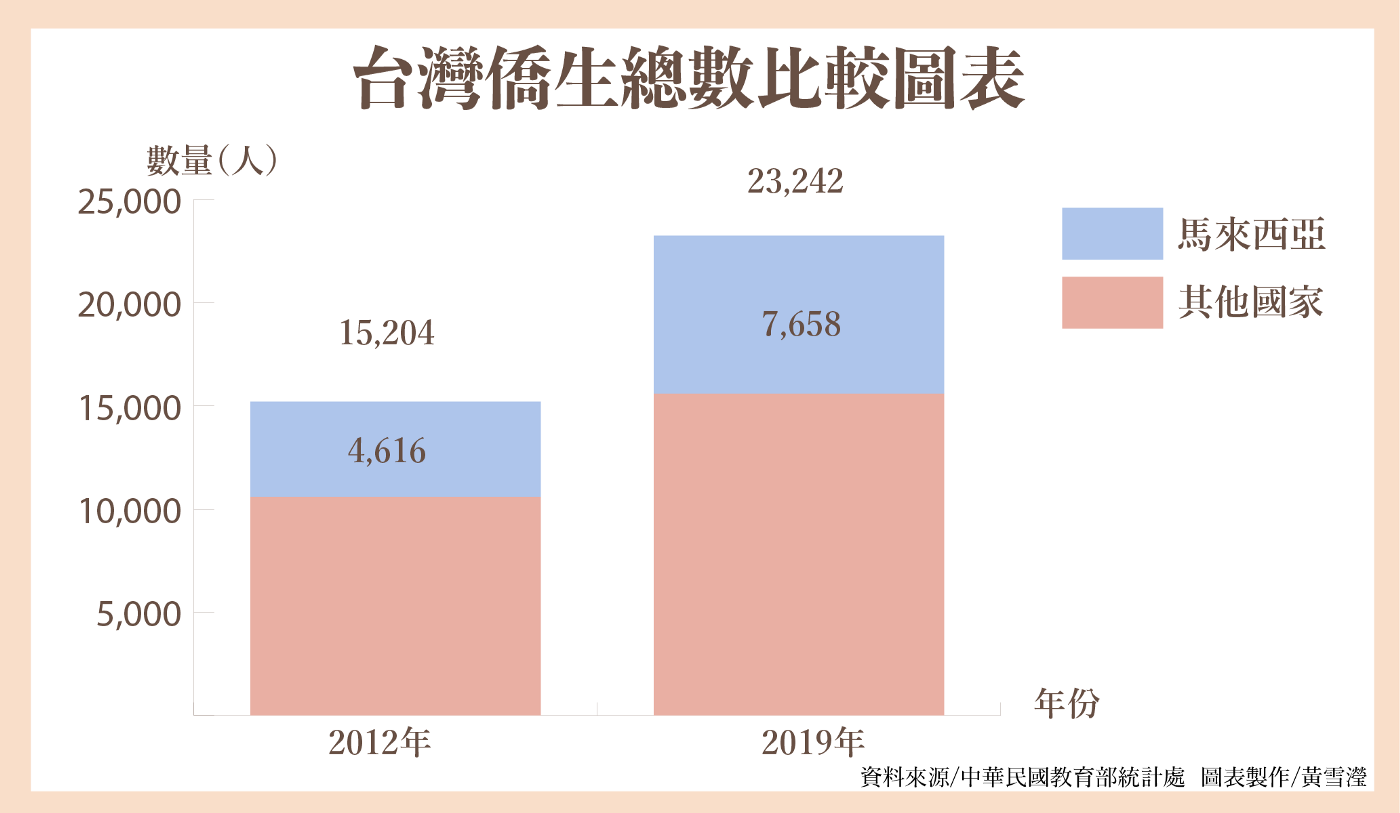

多管齊下的升學路徑,充分作為海外招生的拉力。根據臺灣教育部統計,大專院校的僑生及港澳生,人數相較2012年的15,204人,至2019年已達23,242人,馬來西亞僑生更佔近三分之一,成為最大宗來源國。雖然臺灣政府近年放寬升學條件,但大馬僑生源遠流長的留臺歷史,更能追溯至冷戰時期,也因而揉捏出不同的教育面貌。

或推或拉的教育政策 形塑獨特留學面貌

大馬國民中學採五年學制,無論就讀本地國立大學或出國留學,都需再讀一年預科課程。繼五年義務教育後,大馬不再強制學生完成第六年學業,有者帶著與O-level同等水平待遇的SPM文憑,步入職場;有者持續升學,拿到A-level文憑,獲得國立大學入場卷。

吉隆坡詩禮聖淘沙國民中學(SMK Seri Sentosa)教學樓,朱姰霖少有接觸其他族群的機會,膚色相近的學子成群結隊,青春面孔洋溢天真無邪。他們依成績優劣分班,成績不好的班級,只能被校方安排在低樓層。一排排往上看,皮膚黝黑至白皙,這所學校的華裔,不僅人數佔優勢,連成績也在巫裔前面。或許相隔學子的,不只是樓層。

1970年代至1990年代,大馬在新經濟政策下,推行「固打制(quota)」,加強土著在許多領域的優先權。衔接五年學制的大學預科班課程(Program Matrikulasi Malaysia),在2002年前僅開設給土著,之後開放10%的學額給非土著申請。直到2018年,政府提高非土著申請名額,但仍保留固打制。其他族群考入先修班成為天方夜譚,就如都市傳說 — — 聽得到,進不去。口語相傳漸漸演變成,除了土著,只有極聰明的學生才考得進,且只要耗費一年,完成先修班,便能考入國立大學。都市傳說的威力,讓朱姰霖放棄就讀本地國立大學,進入私立新紀元大學學院,「我中學時就決定好要來念政大,所以我才先去讀新紀元。」

同樣居住在繁華城市的蔡紫瑩,就讀吉隆坡循人中學(Tsun Jin High School),在另一完全不同的教育體系 — — 華文獨立中學(簡稱:獨中)完成學業。因獨中沒政府資助,其體制下考獲的統一考試文憑(統考),仍不受政府承認,無法到大馬國立大學深造。與許多獨中畢業生一樣,蔡紫瑩僅能到國內私立大學,或選擇留學至國外。最後,他選擇語言、文化相近的臺灣。

就如每棵榕樹基於環境、養分等繁複因素,造就不同成長樣態,截然不同的兩人在相異的教育體系下,或推或拉,準備踏上留臺旅途。

僑生還是外籍生?身分選擇背後種種考量

在網路科技發達年代,留學並不如幾十年前資訊匱乏,學生蒐集升學資料非常方便。即便臺灣早在2010年另開放大馬學生以「外籍生」管道升學,大馬華裔子弟仍多用「僑生」身分來臺,「僑生」所含括的身分意義,在網路傳播、學長姐、學校單位極力推薦下,逐漸成為經濟實惠的升學管道。

旅臺四年的朱姰霖回憶,當初在遼闊的資訊中,先探索自身擅長領域,再考量家裡經濟狀況,發現來臺就讀能用「僑生」身分,享有與臺灣學生相同的學費優惠。經過一系列資料搜集,加上學長姐建議,精打細算後,他決定來臺升學。

想讀傳播科系的蔡紫瑩,同樣在升學上做了很多功課。因政大以傳播廣為大馬人所知,若使用僑生身分,他需要與同齡大馬人競爭。基於對自身成績感到不自信,在學姐建議下,他透過較少人選擇的「外籍生」身分報考政大,事後回憶當初選擇,他說:「比較容易進、門檻低,因為(各校開放)給外籍生有一定名額,且通常沒什麼看成績。」

根據臺灣教育部統計,近年大馬來臺人數已有下降趨勢,但僑生管道依舊是大馬華裔子女來臺就讀首選,使用僑生身分來臺的大馬學生,比例也佔六成。如此,兩人在機緣巧合下,使用兩種身分,在相同國家、大學、科系相遇。這兩棵尚未成熟的青苗,越過海洋,暫時移植到臺灣這片土地,準備面對異國的風吹雨打。

一個國籍,兩種身分

「你這禮拜會去參加僑生聯誼會的迎新嗎?」

「我不能去,我是外籍生。」

蔡紫瑩身邊朋友,總忘記他是外籍生,僅能參與國際合作事務處(國合處)安排的活動。「因為我的身分不屬於生僑組,官方辦的、牽涉到一些補助的活動,就會有差。」

以僑生身分來臺的朱姰霖,亦面對另一窘境,「我最困擾是,人家問我是什麼身分,我就想明明我的父母跟臺灣根本沒有關係,每次解釋我是僑生的時候,都覺得很奇怪。」

朱姰霖和蔡紫瑩雖同是政大學生,但因「僑生」和「外籍生」差異,像被錯落的種子,分別被不同的學校單位輔導。兩人都來不及思考,身分意義上的差異,獎助學金申請、系上講座、學分、宿舍狀況、文化差異等資訊,鋪天蓋地向他們襲來。

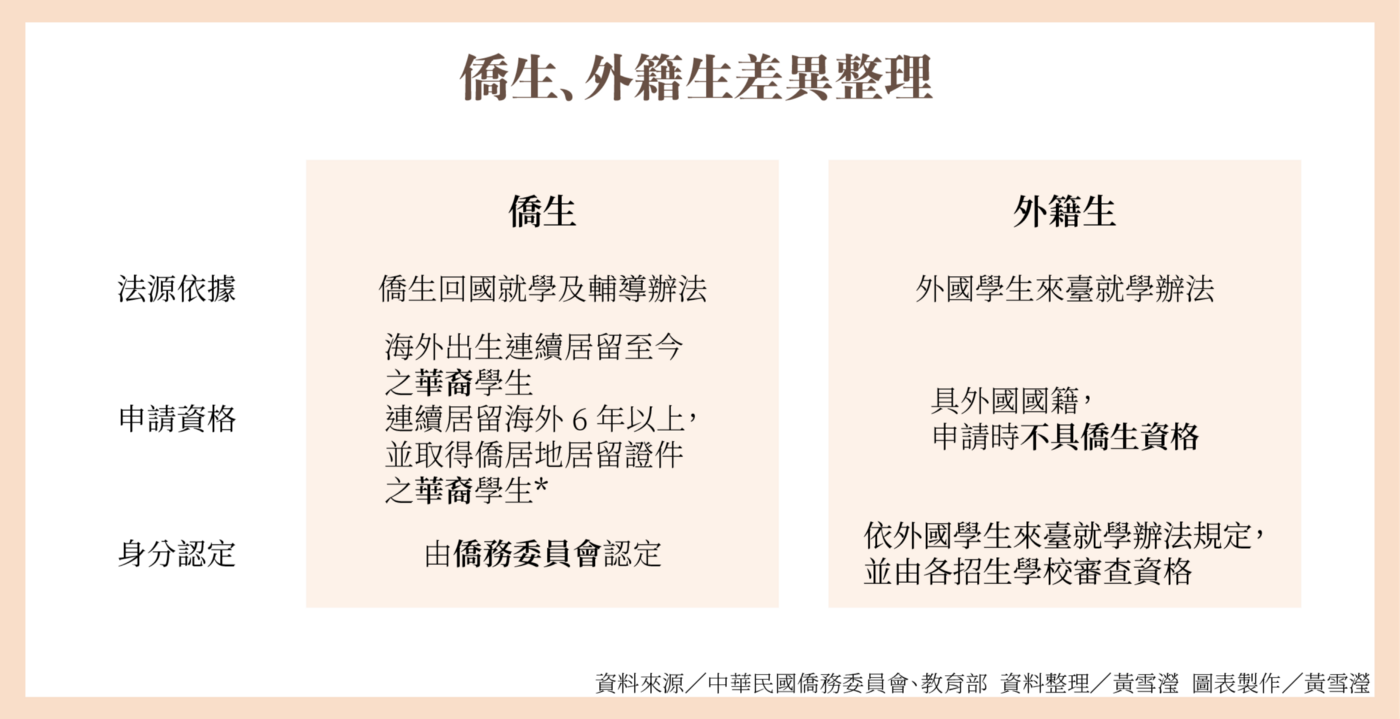

為避免身分作業上混亂,每位來臺就讀的大馬學生,僅能以一種身分來臺,並需簽下身分切結書,不能再轉換身分別。外籍生需在文件上保證,自己從未使用僑生身分來臺就讀,並成為教育部底下的外國學生;僑生則需在文件簽下姓名後,為中華名國僑務委員會(僑委會)僑生人數加上一人。

單看「僑」,指的是暫居異地的人,而中華民國「華僑」,隨2002年頒布的《華僑身分證明條例》,被限為「僑居國外的國民」,就是僅有拿中華民國國籍的外國人,才被中華民國認可為華僑。臺灣如今的《國籍法》,父母是中華民國國民,其子女才具中華民國國籍。

不同於外籍生的《外國學生來臺就學辦法》,僑生的法源依據為《僑生回國就學及輔導辦法》。此法所稱的僑生,是符合海外出生、居留年限的華裔學生。但這群從父母那輩,便與臺灣無任何瓜葛的大馬留學生,理應是「出國留學」,可是在立下切結書後,便如法案所稱,變成「回國就學」,與中華民國有了千絲萬縷的關係。

僑生定義的模糊,未對朱姰霖造成實質影響。無意外的話,他將在來臨的暑假前畢業。當他享受最後一年大學時光時,有人在大馬旅臺臉書群組,拋下一顆震撼彈。

回國就學還是出國留學?

剛考上研究所的小涵(化名)入學不久,竟因身分衝突,而被取消學籍。

18歲的小涵,曾以僑生身分來臺進修學士學位,因無法適應兩國落差,不久便退學回國,後來以外籍生身分攻讀研究所。他曾透過某同學會網站得知,以僑生身分回國的大學生,能以外籍生身分申請研究生。在簽訂外籍生切結書時,他見文件說明:「倘經僑務主管機關查證具僑生身分,則由錄取學校撤銷原錄取資格」,考慮到之前並未在臺灣繼續升學,應不具僑生身分,他以學籍擔保,簽下姓名。

在臺上課兩個月後,平淡的某天,小涵突然收到「身分衝突」通知,被要求放棄學籍。「經過一星期的努力,我走過僑委會、教育部,甚至通過同學協助找立委幫忙,尋找可以讓我繼續念書,不要取消學籍的方法。」他在臉書群組「M.I.T. Malaysians in Taiwan 馬來西亞人在臺灣」詢問旅臺的前輩,但仍得到否定答案。

2020年疫情肆虐,桃園國際機場人煙稀少,小涵獨自拉著行李,走在異常寬闊的機場,原因是中華民國限他在11月15日前離境。已長大得可以解開思鄉情結的他,在嚴正公明的法律下,離開這座島國。統計數字上,小涵在名冊上出現又被刪去,兩次短暫的逗留,他來不及走遍僅佔有大馬九分之一土地面積的臺灣,卻在與法律拉扯的過程中,發現僑委會身分認定的矛盾。

「我並不是回國(臺灣),而是出國。我本就不是華僑,也不應該以僑生的身分,到臺灣就讀。我是馬來西亞華人,土生土長的馬來西亞華人,對臺灣來說,就是個外國人。」當時已遠在大馬的小涵激動回覆道。

小涵出生在國與國界線分明的現今,自然對「僑」含糊、廣泛的界線感到極為不解。僑委會對「僑生」的界定,似乎停留在清朝時期制定的《國籍法》,並未同步進行調整。「當時的國籍法是繼承清朝的血統主義,只要祖先來自中國,永遠是中國人,即使沒有申請中華民國國籍,但你自然是有這個資格。」在僑務政策田野調查多年,並撰寫《血統的原罪》一書的大馬旅臺工作者杜晉軒說明。

放在這樣的脈絡下,小涵的離去似乎變得情有可原。雖他能在下學年重新以僑生身分來臺,但仍需耗費一年留在臺灣,不具學籍的他無法以留學方式居留,亦不能工讀。思慮一番後,他決定回馬。

身分衝突,竟能影響大學生的學籍遭取消?根據中華民國統計處,臺灣少子化嚴重,去年更首度出現人口負增長。臺灣高等教育的部分科系,因招生不足而遭裁撤。這些年為因應少子化,政府提倡大學合併、修法開放大陸學生來臺就讀,吸引外籍學生來臺留學也成為解方之一。此舉嚴懲小涵,不禁令人對其必要性產生疑慮。

除了身分的衝突,小涵還觸碰了什麼?我們將篇章翻閱到那無聲的過去,或許可以為現今找到一些答案。

大馬僑生遭白色恐怖,只因「流有中國人的血」

怡保出生的陳欽生,原獲英國利物浦大學(University of Liverpool)的入學資格,糊里糊塗在好友幫助下,申請到臺灣留學資格。他之前並未從課本讀到有關中國兩岸情況,回憶起當時抵達臺灣,一下飛機,即被「反共抗俄」等布條所驚,「我中文不好,把字分開來看我認識它,但它們連起來我不知道它的意思。」他馬上敏感反應到,臺灣情勢應該不好。

原以為能即刻進入大學,陳欽生抵臺後,方得知要先到蘆洲的「僑生先修部」進修一年,才能考入大學。除了開始適應陌生環境,陳欽生亦被要求修讀「三民主義」、參與國民才有履行義務的軍訓課程。在他進入大學前的那個暑假,來自外國的僑生,皆被中華民國要求到成功嶺,進行為期兩個月的軍事培訓。處於好奇心旺盛的青年時期,即使來臺不久被要求身著正裝遊行,向不認識的領導人蔣中正敬禮,陳欽生說:「我們當時就覺得好玩。」

以天地為玩物的陳欽生,越是逃離政治,政治越是滲透生活。往後他平白無故遭遇白色恐怖迫害,被中華民國判刑12年,不解詢問執行人員:「我是大馬公民,為何有此拘束?」得到的回應卻是:「你是中國人,你流有中國人的血液。」如今他已出獄多年,曾被灌鹽水的感官已不靈敏,或許不是歲月摧殘,而是殘酷的人為所致。

從美援加持,到華僑乃革命之母

在那噤聲的黑暗時代,身處南洋的陳欽生,不曉得臺灣政治情勢,亦不知「僑生」,更是國共內戰下,國民黨遷台的流亡政權與中國共產黨爭相競爭「正統中國」的詮釋與正當性下之產物。冷戰時期,在蔣介石政權「為防止中共毒害海外青年」的口號下,僑生肩上背負「反共復國」的使命。因此,1966年,中華民國強迫所有來臺的男性僑生,參與「反共抗俄」的「大專學生集訓」。後來大馬政府抗議,警告參與軍訓的留臺僑生,將取消他們的國籍,國民政府才訂立另一個軍訓課程 — — 「海外青年講習會」。

當時國與國的外交互動,臺灣與大馬不斷在「僑民」與「國民」的身分認定框架中拉扯,後來雙方關係逐漸惡劣。大馬在1974年與中華人民共和國建交,陳欽生猜測,他後來遭受的罪,可能是中華民國想對僑生殺雞儆猴。一切答案,始終無法從冰冷的檔案獲得解答。雖後來大馬與中華民國斷交,臺灣的僑生政策,仍持續影響來臺的大馬僑生。美國除了默許蔣介石在臺的僑胞政策,也因美援加持,僑生在1954年後來臺皆被優待。

這份優待,卻被國民黨包裝成「華僑乃革命之母」。

美國於1960年代抽離援助,僑生人數隨著福利削減而減少。即便如此,國民黨持續在僑生先修課程,維持教授三民主義,並建立一座標示「華僑為革命之母」的塔,讓學生認為,「我們來到臺灣,因僑生身分享有優惠,都歸功於曾經參加革命的祖先。」張志超於1993來臺,也如陳欽生一樣先到僑生先修部,再分發至大學。據他回憶,大學時60人的班級,僑生僅剩四人。

學有所成的張志超回馬以後,因成家立業開始履行國民身分,在處理稅務過程中才思索,原來臺灣當時給予優惠,是為了獲得僑生回報,「如果臺灣和中國有發生什麼事,我們才會支持臺灣。」

如今,中華民國「國民」的廣泛認定,已被先前所提的《華僑身分證明條例》所終結。

在僑務政策田野調查多年的杜晉軒,某次在馬來西亞華社研究中心查詢料時,從舊報紙看到98年時大馬留臺校友會的學長姐,以及馬來西亞留臺校友會聯合總會,極為反對臺灣開闢「外籍生」這一留臺路徑。他們認為,中華民國想要放棄「臺灣華僑」,「因為早期來臺的學長姐,接受的是國民黨的黨國教育,還是受『馬來西亞華人是中華民族一份子』的論調影響,所以開放外籍生時,就覺得你是不是要去中國化。」後有另一篇新聞則說明中華民國對此的回應:「我們是多一個選擇,我們還是會跟華人保持聯繫。」

剪不斷理還亂 僑生再詮釋

98年以後,隨僑生政策遺留下來的除了認同上的混淆,還包括優惠待遇制度。對現今學生而言,學費、健保費、居留證手續費等費用差異,是僑生與外籍生界限涇渭分明的因素之一,更是僑生正名化的阻礙。

杜晉軒發現,臺灣自98年開放大馬學生亦能以外籍生身分來臺,兩者的學費原是一樣的。2011年還在馬英九領導時期,臺灣開放陸生來臺,中華民國在教育政策「三限六不」制定下,有不能工讀、學費需比臺生貴等規範。那時便有立委反應,如此下來外籍生支付的學費,比陸生還便宜,後來才修法:「未來外籍生進入國立大學的話,學費比照私校。」才會出現朱姰霖和蔡紫瑩同是大馬人,但在臺唸書卻獲得不同待遇的情況。

大馬如今未與臺灣恢復邦交關係,「馬來西亞旅臺同學會」被安排在中華民國僑務委員會下,並不隸屬於任何大馬官方駐臺代表機關。

歷史烙印逐漸消逝,如今來臺的大馬學生,基於經濟考量選擇當「僑生」,又有多少是認同「僑」的含義,再作升學考量?雖有人覺得,僑生是對中華文化的認可,但逐漸發展成「競爭市場」的大學教育展,多採用便宜、獎學金眾多等噱頭招生,卻對「僑」的含義一字不提。如今的「僑生」,在面對「僑是什麼?」時,能否回答得出來?知曉背景後,又能做些什麼?

僑生政策已制訂多年,從未被好好梳理,在國家界線分明的現今,當中合理性是否需要被檢討?如今許多僑生雖有華人身分,但國族認同已是原國家,2017年僑委會決議將「僑生」改成「僑(華)生」。而僑委會也對未直接改成「華生」解釋道:「僑生、華生認同都有人支持,並存才是彰顯不同的價值。」這不禁令人懷疑,更換名詞、將認同放得更廣,是否會治絲益棼?

大馬華人被國家邊緣化,骨子流淌著祖先的恐懼,「不要管這個,顧好自己就好。」他們多對政治冷感,國族意識薄弱。基於對「教育」的渴望,他們或推或拉來到這片土地升學,開始擁有「僑生」身分,與認同持續拉扯,像朱姰霖帶著疑惑,依舊需完成學業,或張志超學有所成回國;有者如小涵在碰撞中意識到問題存在,而杜晉軒發現其不正義之處,工作後在兩地大量搜集資料推動正名運動。

曾以僑生之名受壓迫的陳欽生,則一生都在尋找歷史真相。走入景美園區,可見多棵茂盛榕樹,盤根錯節的複雜樣貌,如同每一群從中國離散至馬來半島的華人。每個華人身處不同地域,本就對世界開始產生不同看法與觀感。唯一不變的是,移民的流動性,始終如同榕樹,落地生成自己的樣貌。

-----

此文已刊登於《大馬青年》,謝謝編輯劉苑衫、梁聖宇。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!