记梦

最近做了很多印象清晰的梦,大概是用脑过度。每天睡前躺在枕头上,都感到大脑紧紧挤着头骨。有时候我屏住呼吸,怀疑过一会儿就会听到脑袋里血管爆掉的声音。

上周先是梦见疫情爆发以来,我头一次回到了学校。大学里空无一人,阳光惨白,四处是荒废破旧的样子。阴暗的停车楼里,一张张金属蓝、圆鼓鼓的怪脸在半空上下浮动,是一群长着甲虫身体,蓝翅膀的生物,带着诡异的笑容。我用手机把它们拍了下来,但停车场里太暗,总是难以对焦。后来我在学校里碰见了K教授,想要把拍下的虫子怪物给他看,然而信号不好,照片很久都加载不出来。梦里我很着急,照片正在慢慢从模糊变为清晰时,我醒了。

隔了一天又做梦,要去上K教授的课。路上去一家二楼咖啡厅买早饭,被一只长着毛茸茸绿色翅膀的巨大蛾子吓得贴住墙站着不敢动。丈夫帮我打死了蛾子,拿给我看。蛾子有成年男子手掌大小,翅膀像孔雀尾巴一样,由一根根水绿羽毛构成;每根羽毛的空隙处都有纤细密集的蜘蛛网,上面挂着许多已经死去的小鸟。

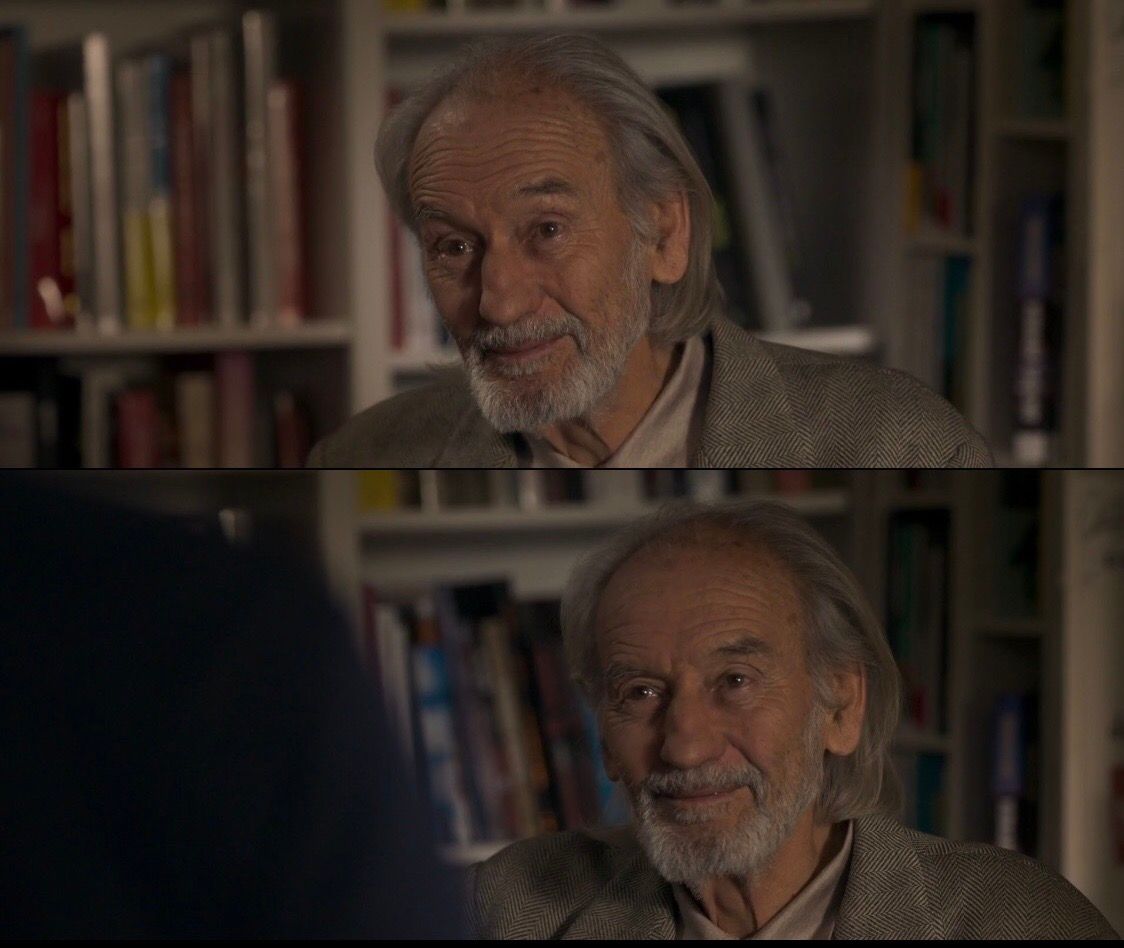

我给K写邮件讲我做的梦。我说梦见他也许是因为我刚看了《翻译疑云》,里面开书店的老爷爷讲话和笑起来的眼神特别像他,还附上了一张截图。自我毕业、他退休搬到西雅图后,我们就再也没见过,除了通过视频。我想梦里我那么焦虑地想给他看手机里的照片,也许是潜意识里我总想着,未来会面对他进一步的衰老和离去,而我们能相见的机会那么少。K教授看到截图,写了一段我很喜欢的话:“我很喜欢你发来的书店老板图片。他有善良的双眼。一张沉静而善意的脸,需要花一生去塑造。我想人们常低估了那件事的难度和重要性,在你依旧年轻还有精力时,便着手准备那个老去的自己。...我们(他和妻子)将这个过程类比为蒸馏:你在早年所培育的品性——好与坏,积极或消极,等等——终会在你年老时越来越浓缩,逐渐消除其他的可能性。所以我想这就像打理花园:你想让鲜花和蔬果更具优势,不要被野草埋没。总之,我很高兴你觉得我和他相像。我愿意尽力让自己沉静善良。”在他身上,我看到年龄带来的智慧,并且这种智慧没有转为尖刻油腻,而是恰到好处的洞察和关怀。我很感激他和学院里的女性教授们让我看到了老去却充满力量感的范本。

半个月前,小孩也做了梦。早上四点多他尖叫着醒来,一边叫“爷爷奶奶”一边抽泣。我问他梦见了什么?断断续续中听他讲可能梦到了爷爷奶奶坐飞机离开(其实年初公婆探望了一周多就离开了),但梦里的氛围和情节想必更加曲折。我搂着他安抚好久,他重新睡去,到了六点又开始哭,眼泪刷刷往下掉,可怜极了。我和丈夫看他哭也被勾起了伤感的情绪。中美关系僵持,美国疫情又这么严重,我们既不知道明年后会在哪里,也不知道何时才能见到家人,真是大浪沉浮里一粒沙。有时候看着国内亲友的朋友圈,我常有幽魂之感。我已经太久没真实地出现在他们的人生里了,彼此惦念的心意还在,然而共有的时光越去越远,生活中错过的大大小小事情不断叠加,终究会让彼此在重逢的那一刻,惊觉陌生和情怯吧?

丈夫和家人保持着每周末或每个月视频的习惯,从容轻松地谈各种生活琐事和新闻,哪方有事情要做的时候,就自然挂断。我与家人的视频次数则要按年计算,双方都不习惯闲聊,眼神接触后又匆匆避开,像害怕被对方灼伤似的。我们不愿展露太多柔情,默契地知道对方的薄薄冰面下暗潮汹涌。距离维持了我们之间的和平和牵挂,我们通过点赞朋友圈、在家庭群里各自发照片视频来遮掩彼此无法深入沟通的真相。

今天上午读到Toni Morrison的采访,她说,如果不是有东西要写,她是不喜欢外面的世界的。“对我来说,不可能意识不到那种难以置信的暴力,固执的无知,对别人痛苦的渴望。...让我觉得自己仿佛属于世界的事物...是我写作时心里出现的那些东西。于是我便属于这里,一切迥异与不可调和的事物就能够变得有用。”写作于我也是相似的作用,它让我勉强忍受自己,亦忍受千疮百孔的世界。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐