黑莓山3: 非科学的知识

2021年的夏天,我参加了两件事。白天,我和两个同学(Ellie和Michelle)在美国东部的一座山顶上的枫树林里,协助建造一个生态学习度假村(前言:黑莓山(一): life's neces...,黑莓山(2) )。所有其他时间,我远程参与一个人机交互实验室的项目。这个项目涉及创建可定制的假肢设计,使用计算机模拟和优化技术来为每个人设计最适合的假肢结构。

"我特别特别感兴趣的是,你们在做科学研究项目过程中居然有很多'非科学'元素存在,那作为科学研究者会对现存知识体系产生质疑吗?比如《三体》里那种。" 在分享黑莓山经历时,有同学这样评论道。同学的提问不仅让我回想起那个夏天的经历,以及它如何让我重新思考科学、非科学、知识、我自己的位置。

非科学和伪科学

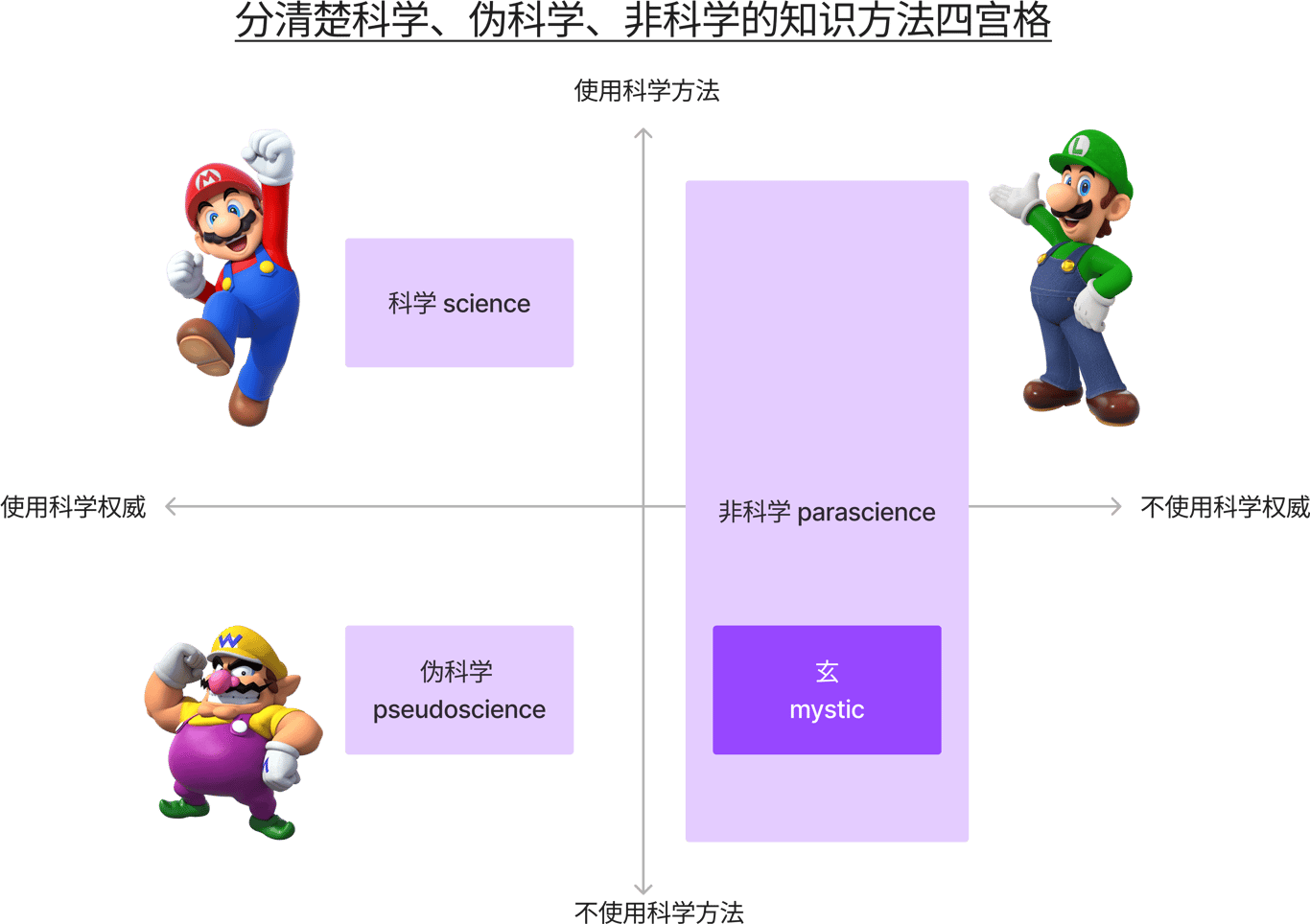

大家可能对“科学”有不同的定义。对我来说科学是一种以数字测量和重复可预测性为主的认知方法,同时也是一种权威和社会机构。我还想简单定义“伪科学”外,不试图使用实证方法的其他认知方式为“非科学”。也许二象限图可以更清晰地表述这个区别:

以下我想梳理几个在森林和工程经历中我接触到的非科学方法,当时的使用场景、效果、相关思考。

边航海边造船

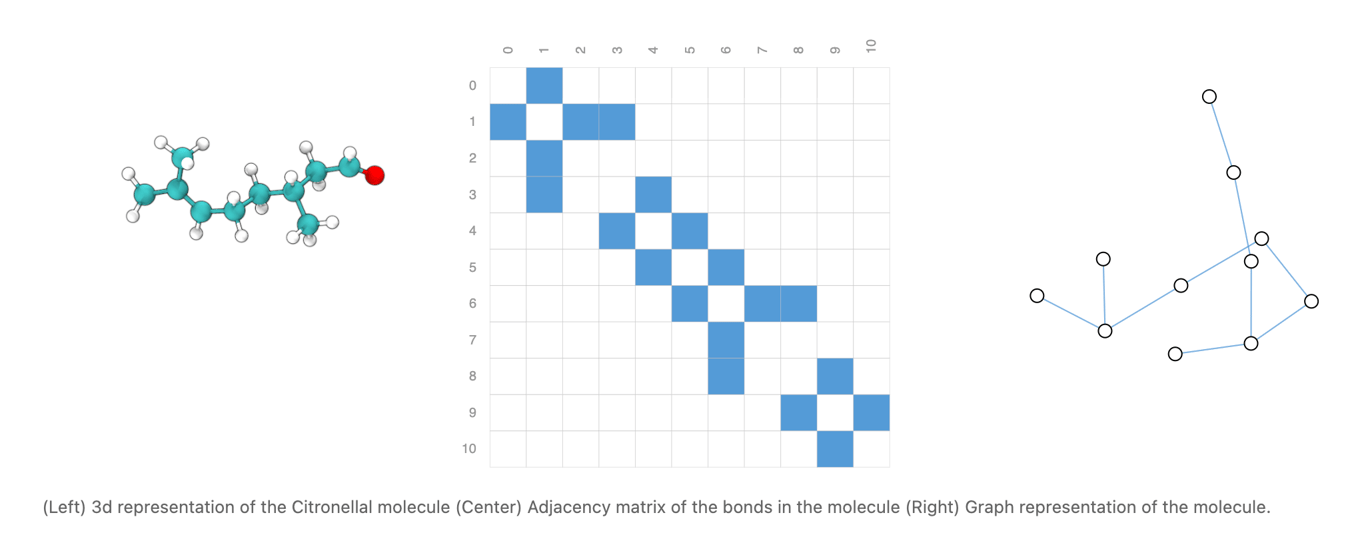

在人机交互项目中,我们的目标是反向设计(inverse design):比如你缺了一只脚,想要设计一个承载你体重和日常运动轨迹的假肢,那么假肢的结构需要是什么样?项目里,我们使用启发式方法(heuristic algorithm),比如在结构优化(structural optimization)问题里用只能达到局部解(local minima)的梯度回归算法。启发算法往往缺乏严格的理论基础,更像是一种"试错"的过程。比如我们在为了一个目标承重力而找物理模拟中需要那种新型材料有什么曲度时,没法去算已有的某个弯曲能量公式,因为那个公式还不存在。只是去上下调曲度,模拟,逐渐优化。我们不追求完美的理论解释,而是关注实际效果。这种方法与传统的科学范式有所不同。数学论文也指出它们有时会被卡在局部最优解,而不是达到绝对最优解。我当时的项目导师跟我说,我们是在“边航海边造船”。

这种工程思维让我意识到,即使在看似严谨的一些科学领域,我们也常常依赖于一些难以用科学完全解释的直觉和经验。深度学习的成功让很多物理学家也逐渐接受过度参数化的模型可能比能解释的机制模型更能预测和归类我们还不理解的数据。高能物理这种已经有很多理论和数据的领域近年来就通过用卷积和几何神经网络(geometric neural network)把他们的粒子加速器推断提升到接近完美。而这些机器辅助人类探索规律的方法更适合于人类很不了解的东西,比如远离平衡态物理知识的生命系统(美国物理协会2024)。

病急乱求医

白天,我们在树林里干体力活:扛石头、拌水泥、操作电钻和电锯。尽管一开始我对这些工作感到抗拒,但慢慢地,我发现自己能够完成许多我以前认为无法胜任的任务。虽然心理障碍有可塑性,我却忽略身体有实际的局限。我常常感到身心俱疲,这导致了一系列健康问题:过敏、嗜睡和荷尔蒙失调。我清楚地记得有一次,我突然疲惫到睡了整整十三个小时。

在我一次严重的过敏反应中,Michelle给她懂中医的妈妈打了电话。她妈妈说我是"水土不服",建议用艾灸和蒲公英叶敷背。尽管我对这些方法半信半疑,但在常规医疗无法及时获得的情况下,我还是尝试了。令我惊讶的是,这些方法似乎真的起了一些作用。

其他文化中的生态智慧

在山上的日子里,我们会在厨房未上漆的地板上轮流阅读书架上的书籍。《宇宙蛇》讨论了不同文化里的至幻草药、和植物沟通,双头蛇符号。《编织甜草》描述了美洲原住民与不同植物的故事和相处之道。《土地的变更:殖民者、原住民和新英格兰生态》讲了殖民者和原住民的森林治理方式如何相差相融。(我打算春天回顾这些书,重新学习其他知识文化里的生命智慧!)

现在回想起来,我们在建筑过程中遇到的许多问题,其实都涉及到了这些书中讨论的主题。面对跳蚤入侵,我们意识到与自然共处并不总是浪漫的,就像“自然”对很多古人来说是恐怖的而不是优美的。在决定如何处理林地时,我们曾经争论过是否要大规模清理灌木。书中提到的原住民管理森林的方法,可以为我们的决策提供有价值的参考。

有用的故事

自称女巫的项目负责人给我们占星。她想用这些符号来鼓励和指引我们作为三个女性如何面对带领、施工、拓荒这些传统中男性化的工作。她说我们都是水象星座,但各有不同:Michelle是静止的水,Ellie是单向流动的水,而我是四处打转的水。起初我觉得这很荒谬,但随着时间的推移,我发现这种方法确实帮助我意识到我体内除了缺点还有好的东西。这让我在困惑和在团体中憋着想法不说时减少自残,更容易表达我所想所感。我也借此机会跟使用紫微斗数的家人聊了我们的本质。

力所能及

黑莓山的经历让我意识到,科学研究和非科学知识都有其价值和局限性。关键是要保持开放和批判的态度,不断反思自己的立场和假设。

我也说不清黑莓山如何影响了我们三人的幻想和现实。Michelle在辅助草根运动和农场工作,Ellie继续开放科学系统和社区支持,而我选择了生命物质的科研道路。如今,我专注于生物分子凝聚体的建模研究。这是一个资本密集、难以直观理解的领域。有时我会想,我的研究虽然在科学上很有价值,但它是否真的能触及到普通人的生活?是否让我与森林、感官体验、大众需求越来越远?是否正在将自己局限在一个狭小的专业领域内,忽视了问题的本质和更广阔相连的世界?