#我家鄉的方言# 學回阿爸的母語 — 在香港學東莞客家話

我在香港土生土長,母語是廣東話。在中文的世界,似乎不是國語/普通話的中國語言就是「方言」*,但我從小到大都沒有把粵語當作「方言」@。在想像中,我的「方言」是爸爸的客家話;它代表着一年回去一次的「鄉下」東莞,和一羣和我有血緣關係,卻在語言和生活都距離很遠的親戚。

由食雞和飲酒開始

小時候不懂得分甚麼方言,即使婆婆的石岐話把我的名字啟俊諗成「啟(陽平)鎮」(粵拼,下同)﹐我也一樣對答如流。可是,平日說廣東話的媽媽,忽然跟婆婆說起石岐話時,對我來說好像鋼琴歪了音,硬是覺得不對勁,好像藏了個我不知道的她。

石岐話還跟廣東話較像,聽得到七成,但跟爸爸回東莞探親,爸爸轉講客家話是把鋼琴變成拆開一塊塊來敲,完全是如墜霧中。幸好,東莞親戚個個看港劇港戲聽港歌,都會和我們說廣東話,但我們也就沒機會學客家話 — 當然,那時也完全沒這個興趣。可惜的是,明明小時候好像聽得懂嫲嫲說甚麼,到了中學差不多每一句都要爸爸和親戚翻譯。竟然到了那時才知道,自己 原 來 完全不懂客家話,不能和疼我的嫲嫲好好說話。

爸爸和媽媽母語不同,而香港個個都說廣東話,在家自然也說廣東話。可能和在澳門讀書有關,媽媽的廣東話標準,而她也自豪。爸爸的廣東話也完全聽得懂,但總是有點口音,有些字諗起來怪怪的,例如將「肥」讀成「 灰(陽平)」,「篋」讀成「giap(陰平)」等。身邊所有東西都是廣東話,我也理所當然地說廣東話,還有學校裏學的英文和普通話。

﹣

現在說起來奇怪,但我的確在以廣東話生存了廿多年後,忽然好似有個蘋果跌落嚟敲我個頭咁諗:為何我會不懂爸爸的母語客家話?

為此,我開始問身邊的朋友他們的父母來自哪裏。在香港,除了填手冊時要寫「籍貫」外(現在還有嗎?),絕大部分人都不太理會這些東西,因為我們這一代以後都理所當然地是「香港人」。也因為這樣,絕大部分人也不會說他們父母的母語,無興趣亦無需要。也是在這題問間,我才知道身邊原來有不少客家人,但十個有九個半不識客家話 — 剩下的半個大概識用客家話說自己的名字。後來再翻查資料,發現香港的七百多萬人中有一百萬是客家人,但會客家話的人只得廿多萬,而且都是中老年人。

以前,我們一家人外出吃飯時習慣默不作聲,幾個人靜靜地坐着吃着,各不相干。有次在這樣的沈默中,我終於屎忽夠痕,叫爸爸教我講幾句客家話。畢竟那是失驚無神長大後第一次,而我在家本來就不太說話,爸爸有點錯愕,又好像有點驚喜,看見檯面的半隻雞和啤酒,就說食雞是「sit(陰平)計」,飲酒是「艷趙」。我跟着讀了一次,爸爸傻笑起來,連平日不苟言笑的媽媽也笑了,好像在看嬰兒牙牙學語一樣。那一次,好像為我們這悶焗一家多了丁點話題。「食雞」和「飲酒」是頭兩個學會的客家話。

飯桌的客家話課

之後幾年,我的客家話卻還是停留在「sit(陰平)計」和「艷趙」。同時,我開始為自己不懂得爸爸的母語客家話而困惑,困惑到想以此為題創作。可是,念頭一直因媽媽患病然後過身而擱置一旁。

終於體會親近的人死去的滋味,也少不免對一直不太親近的爸爸好些,何況那段日子家裏經常只得我和他兩個。雖然他表面上還是會行會走會笑會睡會打麻雀會喝酒,但直到有次意外才知道他很想念媽媽,還不時當着他朋友面前痛哭,而我真的只看過兩次他為媽媽無聲垂淚。上一輩的情感壓抑得太抽心。

然後,在這段和爸爸朝夕相對的日子,跟爸爸學客家話的念頭又冒起了。這樣除了了卻一樁心事,還可以和爸爸拉近點距離,甚至為他帶來些許樂趣。這些好處加起來,終於有足夠動力和勇氣開始!

自此,我不時在吃飯時着爸爸教我講些客家話,由最簡單的餸菜(所以學了很多食物的說法)、簡單的說話(早晨,食飽未?好好食!)、數數字(可以數到一百萬!),到以話題來學習(還懂得說「佔領中環」的客家話)等等等等。懂得說不代表懂得教,而爸爸也九成九沒教人講過客家話,所以教的和學的都是摸着石頭過河,我想起甚麼想知想說,他就教我說,不會少卻也不會多,也也有教極唔識的時候(明明跟着他說,但說了十次以上「阿爸」的客家話他還是說音調不對)。所以,我學到的都是零碎的客家話,離用客家話溝通差太遠太遠了。

學到一半出現一件大喜事:爸爸介紹了他的女朋友(後稱阿姨)給我認識。恰巧阿姨是惠東人,也說客家話,還說軍話、福佬話、廣東話和少量普通話,一文五語!第一次見面吃飯,不知說起甚麼,她就說「客家種做乜唔講客家話」,責怪爸爸不教我說客家話。以往,爸爸教我講客家話像一隻手掌,打極唔響,現在多了阿姨,交談時會客粵夾雜,多了很多聆聽的機會,也趁機學了不少自己不會想起的詞語和句式,例如蝦叫「蝦公」,蟹叫「老蟹」等。

後來,我們還一起到惠東去玩,沈浸在客語環境中。阿姨的朋友見我是香港人,都好奇地以客家話問我曉唔曉講客家話(好像現在香港家長跟小朋友說英文般)。爸爸就會搶先答:佢識講㗎! 很自豪的樣子。然後,我會害羞地說:「稍(陽去)稍(陽去)」— 少少。一大伙又好像聽到嬰兒說話般笑起來,特別是爸爸。

在這個習作之前,我對爸爸的認識甚少;我不會問,他也不會說。除了學習客家話之外,我們也意外地談到他小時候在東莞生活,文化大革命,如何在七十年代游水過來香港,如何遇到好人接濟,來港後如何學習廣東話,如何做各行各業維生…… 在我聽來這麼匪異所思的故事,在他們那一代是這麼的尋常。

崖hea響槓言:我係香港人

那麼,起初說的創作在哪裏?我將跟爸爸學客家話的對話錄音,成為我這年多兩年學習客家話的紀錄,也是我和爸爸相處的點滴。最後,我將這些學習客家話的錄音,變成一個以聲音和物件組成的裝置。客家話學習的部分,是兩個喇叭分別播放我和爸爸的對話,就好像兩個喇叭在對話似的;後面的電視機播着對話中客家話的拼音。觀眾聽着我們的對話,看着電視機的拼音,就可以一同和我們學習客家話。

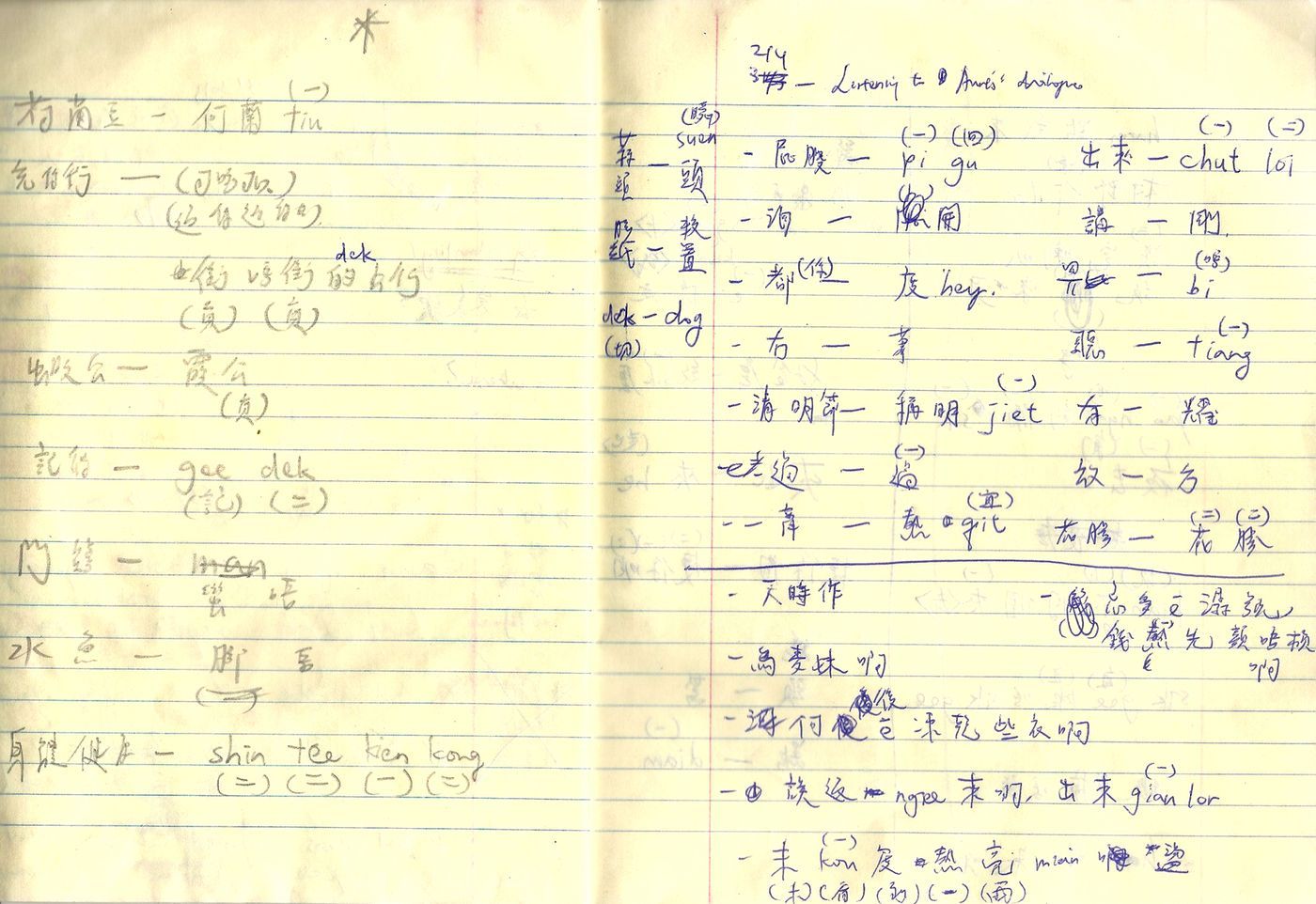

也多虧這些錄音,否則單憑吃飯時說那麼幾次客家話,是不會學會那些生字詞句的。我真正學客家話的時候,是重聽錄音時,而且還要重聽很多很多次才記得。我在聽錄音時會做筆記,以所有自己懂得的語言 — 廣東話、英文和國語(拼音) — 標示客家話的發音,以便拿出來溫習。

我叫這個作品做<崖hea響槓言>,那是客家話「我係香港人」的粵語拼音。文首說自己為不懂客家話而困惑,其實也有點在質疑自己的「身份」 — 怎樣才算是個客家人? 怎樣才算是個香港人?這些東西重要嗎?我喜歡這個作品名稱,因為它的混雜含糊呼應這些問題。英文的題目是<voice from the root, reclaiming>,直接地指我在做的事:把「 根」的聲音拿出來,放回自己體內。

﹣

爸爸和阿姨也有來看展覽。他們靜靜的站在一邊,也好像不是在看,待了一會就走了。後來,阿姨拆穿爸爸說「佢話唔知做乜」: D,爸爸連忙補充說自己「唔識藝術」。雖然如此,在這兩年的學習過程後,爸爸好像健談了,也慢慢多說了自己以前的故事(也可能只是愛情滋潤)。

至於我,即使未能用客家話溝通,也至少在廣東話和普通話外的千百中國語言中認得出客家話來,還發現香港街上說客家話的人其實不少,例如樓下印尼餐廳的印尼老闆 !這也激發了我以創作的方式發掘更多自己、香港和客家話之間的聯繫,有機會再寫。

當然,這樣的習作也好像親子興趣班,(單方面認為)增進了我和爸爸的感情 — 不只愛情,親情也是要培養的,而且最常被忽略。

還有理由不跟父母長輩學學他們的母語「方言」嗎?

* 這些所謂的「方言」,很多都並非國語/普通話/官話的變種和從屬,而是各自各精采的「語言」。我喜歡這樣稱呼客家話和吳閩粵湘等各地語言,聽起來較平等。

@ 間中就有台灣人見我會說國語,就說「你也會中文!」我心想:「廣東話唔係中文係咩?」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐