「方圓兩三里」的詩——黃燦然《香港和香港詩與我》講座紀要

文|李盲

從香港出發的本土性

黃燦然從南澳到位於城市中心的飛地書局,差不多要兩個小時的車程;那裡還沒通地鐵,黃燦然每次要進城時,多搭友人的便車。村莊、海景和鄉村的人情,共同構成了他如今生活的底色。這些年來,黃燦然一直往這樣的鄉村生活遷徙,自2014年辭去在《大公報》的工作從香港搬到深圳洞背村,近年又住到南澳的坪山仔村,他離都市的繁華和喧鬧也越來越遠。黃燦然形容這種遷徙是「流亡」和「回歸」:用更低的生活成本空出更多的工作時間支持自己的翻譯,用鄉村的質樸滋養自己對生活的感受和沈思。某種意義上,黃燦然的鄉村生活成為香港詩歌——乃至漢語詩歌——中的一段佳話,它代表著在這個急速城市化、全球化的時代中,漢語詩歌難得地保留著它與鄉情、土地之間歷史悠久的親密。這也是為什麼,從劉寬的紀錄短片《黃燦然和他的洞背》到近期許鞍華備受讚譽的《詩》,黃燦然的詩和村莊屢次被展映在大螢幕上,進入大眾對當代詩歌的想像中。

與此同時,黃燦然的香港時代似乎成為了這種敘事的對照,用以襯托他向鄉村生活「流亡」的詩意和瀟灑。這恐怕是一種美好的誤會。舊年12月15日,黃燦然在飛地書局的分享會《香港和香港詩與我》,坦承地追溯了香港的都市詩和都市文化,如何形塑他對日常生活的觀察和思考方式。香港及其都市文化並非黃燦然的洞背和坪山仔生活的對立面;恰恰相反,香港是他後來《奇蹟集》《洞背集》和《苟活集》中的數百首「山水詩」寫作源頭——在他隱逸於鄉村的詩寫中,香港為他提供一種書寫「本土性」的方法。

香港詩:本土即都市

黃燦然曾編過三本香港詩歌選集,自詡為「應該是讀香港詩最多的人」。過往談論香港詩歌多是介紹香港各個名家的個人風格,而甚少將香港當作一個「封閉的」整體、一個「有自己獨特語境的」地域,去談論這裡寫詩的風貌和氣候。黃燦然舉戴望舒為例:戴望舒在新詩史的正典地位,往往讓人忘記他寫作中最重要的十年是在香港度過的。在本次分享會中,黃燦然希望嘗試從「本土性」這一角度出發,談論「香港詩」:一個詩人是如何從本土的語境和氛圍中建立自己個人風格?而反過來,「本土性」又是如何在他對個人風格的探索中烙下地方的印記?

「本土」這個「土」字,很容易讓人聯想在新文學、台灣文學和當代文學中的佔據重要歷史地位的「鄉土」書寫,這一脈絡涵蓋了從趙樹理的「山藥蛋派」到台灣七十年代朱西甯和陳映真代表的「鄉土文學」再到後社會主義時代莫言、閻連科和格非等「先鋒派作家」的鄉土書寫。「鄉土」某種意義上構成了漢語寫作中有關「本土性」敘述的最重要面向,是西方文藝思潮難以以一貫之地觸及、處理的部分。然而,在香港談論「本土」,不能簡單地套用陸台的語境。對於見證了香港七十年代經濟騰飛、快速城市化的香港詩人而言,城市生活和商業文化構成了有關香港本土性的獨特語境;故而,黃燦然認為,香港的「本土詩」必然也先是「城市詩」。

在這個意義上,黃燦然將馬博良、戴天和梁秉鈞列為心目中「香港詩」的源頭;他向讀者分享了馬博良的〈北角之夜〉(1957)、戴天的〈一匹奔跑的馬〉(1969)和梁秉鈞的〈中午在鰂魚涌〉(1974)三首經典的香港「本土-都市詩」。馬博良和戴天都是香港的現代主義旗手;馬博良(筆名「馬朗」)五十年代來港,創辦《文藝新潮》雜誌,倡導現代主義思潮,是早期香港文學中有代表性的「南來作家」;戴天是毛里求斯華僑,大學時代求學於台灣,師從夏濟安,與白先勇等人一起搗鼓《現代文學》,後來參加愛荷華大學的「國際寫作計劃」(International Writing Program)後將「詩歌工作坊」的模式帶回香港。兩人都是黃燦然寫作初期的學習對象,黃燦然最初欣賞他們詩歌中的現代主義風味,而他們的詩歌往往也沒有太多本土色彩。馬博良的〈北角之夜〉是黃燦然心目中關於香港文學的最重要的一篇「源頭性文本」,不僅僅因為他筆下的北角一直在香港詩歌里延續到梁秉鈞的〈北角汽車渡海碼頭〉和自己的〈北角〉,還因為馬博良特有的新文學時期的現代派語調讓黃燦然著迷。而戴天的〈一匹奔跑的馬〉中,黃燦然獨愛以括號結尾的四行,「讓人回味無窮」——「(此时我的瞳仁/黑不溜溜的/也溶化在/白兮兮之中) 」;後來黃燦然在自己的詩裡,多次致敬這樣的寫法。馬博良和戴天——以及他們的同輩古蒼梧、學生淮遠和關夢南——構成了黃燦然對香港詩歌最基本的印象,那就是在梁秉鈞和西西的本土文化身分認同書寫開始風靡並且成為一種如今香港文學最基礎的共識以前,香港曾是一眾現代主義者的停泊地。

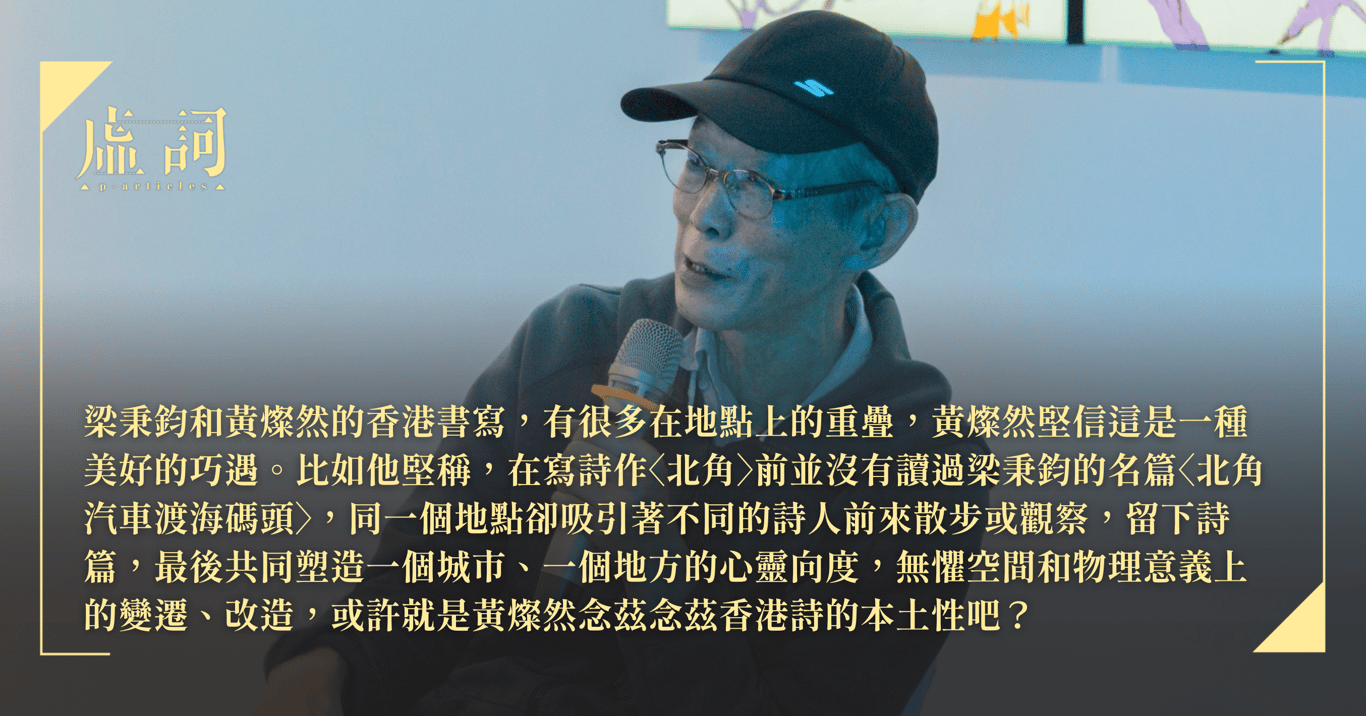

但神奇的是,現代主義在香港彷彿又是被「攔截了」的。在台灣的六七十年代和大陸的八九十年代,漢語詩歌幾乎被現代主義吞沒時,但似乎只有香港詩人不為所動,依舊專注於寫作「本土的東西」;黃燦然覺得,這一點倒是與古歌中陶淵明或杜甫等古典詩人的寫作習慣很像,就是「住在哪裡就寫哪裡,看到什麼就寫什麼」。梁秉鈞正是這一脈絡中影響最大的詩人。黃燦然欣賞梁秉鈞的詩,更多時候是將他當作一個可以跨越時空對話的街坊鄰里。梁秉鈞在〈中午在鰂魚涌〉中寫的鰂魚涌,也是黃燦然住了十八年的地方,也進入了如〈鰂魚涌的早晨〉〈看海的人〉等詩作。黃燦然很享受這種通過詩歌的隔空對話,看另一個詩人如何書寫自己熟悉的生活和環境,看他如何在寫作自己居住之處時如何佈置巧思、靈感。梁秉鈞和黃燦然的香港書寫,有很多在地點上的重疊,黃燦然堅信這是一種美好的巧遇。比如他堅稱,在寫詩作〈北角〉前並沒有讀過梁秉鈞的名篇〈北角汽車渡海碼頭〉,同一個地點卻吸引著不同的詩人前來散步或觀察,留下詩篇,最後共同塑造一個城市、一個地方的心靈向度,無懼空間和物理意義上的變遷、改造,或許就是黃燦然念茲念茲香港詩的本土性吧?

香港作為一種書寫本土性的方法

從文學史的角度,或許黃燦然很難會被劃歸到像梁秉鈞、西西、董啟章等充滿本土意識和趣味的作者之列。黃燦然起筆作詩的時候,正逢大陸九十年代「後朦朧詩」的實驗風潮此起彼伏,韓東、于堅、伊沙、車前子、李亞偉等等「先鋒派」、「學院派」、「口語派」的大佬小鬼們將漢語詩歌的語言和形式顛覆了一遍又一遍;兼且黃燦然又翻譯過巴列霍(Cesar Vallejo)、卡瓦菲斯(C. P. Cavafy)、曼德爾斯塔姆(Osip Mandelstam)、聶魯達(Pable Neruda)等二十世紀現代詩歌巨擎的詩作和文章。不難想像,黃燦然的詩歌趣味其實深受「後朦朧詩」的實驗風潮和歐美現代主義的影響。故而,每次黃燦然在談起香港詩的「本土性」時,又會糾結本土派對現代主義詩學一定程度上的拒斥。或許連黃燦然自己也難以講明白,帶有「世界性」色彩的現代主義詩學和帶有「本土性」色彩的香港詩如何在自己身上匯流、相互衝撞,最後形成他自己獨有的風格的。

而黃燦然那具有「里程碑意義」的「哀歌」大型組詩,卻能讓我們看到解答這個問題的某些線索。黃燦然朗讀了〈哀歌之七〉的第二節。這首詩寫於1995年,正是黃燦然精神崩潰時候寫的。〈哀歌之七〉從「黎明」、「黑夜」、「故鄉」、「祖國」、「航空站」等宏大的或遙遠的空間想像中揚起抒情式的呼吿,卻又在末尾將空間想像和抒情聲音猛然地收縮到城市生活中;在末尾,他寫道:「在鴻福大樓和國華大廈的出入口,我每天出出入入,/有所思,有所夢,有所得,有所失——」。「我是夜以繼日的抒情诗人」,所有的宏大的敘述和抒發在想像的空間中橫衝直撞,卻最終在兩棟香港最普通的大廈——「鴻福大樓」和「國華大廈」——找到出路,那些面向永恆的呼吿也最終收斂在末尾對日常生活的頓悟中,「像水泥一樣安穩地生活,像枯葉一樣散步/⋯⋯反正無所謂。 」黃燦然說:「這是我第一次將香港大廈的名字寫到自己的詩裡面,我記得非常清楚。」

這「第一次書寫香港大廈的名字」之意義在於,黃燦然意識到詩歌寫作需要融入當地。當詩人不再抗拒兩座大樓的名字進入詩歌之中,也不擔心它們的名字會破壞詩歌語言的整潔和詩意的表達時,他設想的「本地性」也在此浮現——這並不是如本土派作者一樣帶著本雅明式的焦慮對即將消逝的本地事物的苦苦追尋和挽留,而更像是放下某種寫作者的姿態並開始享受將日常生活中最庸常的細節吸納入詩意的整體表達之中。同樣的方法,也被用到了黃燦然對廣州的書寫中:〈建設二馬路〉把「太雜、太亂、太令人/失去方向感」的一條廣州道路變成了一個「堅固的標誌」,並成為更年輕的廣州寫作者循著黃燦然的詩歌探索廣州的路標。從香港到廣州,詩歌創造了詩人和他棲居之處的親密感,而這種親密感卻不僅僅獨屬於詩人自己,還能豐富後來人對地方的理解,正如馬博良和梁秉鈞的北角之於黃燦然,黃燦然的香港和廣州之於後輩。黃燦然在廣州和香港的實驗是成功的,這種對本土性的寫作形成了一種忠實書寫本土地景和世情的「寫真」風格。

隨後黃燦然又分享了〈家住春秧街〉〈在茶餐廳裡〉〈看海的人〉〈求職廣場〉〈直躺著仰望〉〈山竹的陰影〉,都充滿著深港兩地生活的趣景。「本地性」為黃燦然建立一種詩歌與日常生活之間的親密感,也許正是因為這樣,黃燦然對每一首詩都了如指掌,如同了解他生活和居住之處。哪怕過去了近二十年,黃燦然在朗誦這些詩時,都能清晰地回憶起當時寫作時候,靈感湧現之瞬的種種細微感受,哪些部分是真實所見的人、事、物,哪些部分是基於當時所見所感而作的發散和虛構,黃燦然都能一一展述。後來離開香港搬到深圳洞背村,他的《洞背集》依舊延續著這種「地方風格」,只不過他筆下的人、事、物換了個背景,從都市轉向了村落。正是他從香港「本土-都市詩」中學習而來的「地方風格」,最終構成了黃燦然後來「鄉村書寫」、「山水詩」等寫作的美學基底和書寫母題。縱筆展紙,寫的不過是「方圓二三里」的詩,一如他在《黃燦然和他的洞背》裡講,「方圓兩三里你就寫不完了。如果我能夠一出門,就能夠注意到周圍的變化,我就能看到,不同的人、物、花、草,你都能對它們有感覺。那麼這樣的話,我是不必去走很遠的地方的,因為它們對我來說都是很新鮮的。」

世界的回聲

黃燦然的同代詩人中也不乏著名的隱士,安居於山村鄉野。比如呂德安,安居在家鄉福州山中的松林和山澗邊,近年整理出版了寫山居生活的《傍晚降雨》,有「長夜話閒棋」般的仙氣。而黃燦然顯然並不是這樣的隱者,他筆下的「方圓兩三里」並非全然與顯世隔絕的桃花源,親人病痛的苦惱、颱風過境的狼狽、村中的孩童、動物和老人、甚至從城市過來的拍婚紗照的情侶,都是他觀察和書寫的對象。讀黃燦然筆下的洞背村,很容易讓人想起西西筆下的土瓜灣;他們都分享著相近的香港「本土-都市」書寫的文學源流將「方圓兩三里」的棲居之處,寫成一個宇宙、一個世界,又同樣通過翻譯建立自己的世界視野,熟讀二十世紀各文學風潮。黃燦然和西西對「本土性」的情有獨鍾,並非是某種囿於自身認識侷限的狹隘,往往是比對過世界各地文學書寫風格和思潮後的美學選擇。而這也是「本土性」這個詞本身所具有的誤導性的一面:它往往讓人以為它是「世界(性)」的對立面。

當讀者追問黃燦然,作為一個詩人是否應該致力於尋找貫通與不同生活、不同地方的、「更深刻、能引發更多人共鳴」的「東西」時,黃燦然強調「地方性並不排斥共性」,但沒有「本土性」和「地方性」的豐富和特殊,普遍性往往會淪為一種空談;故而,「詩人不必提供概括性的意義」,而是以身處「地方」、書寫「地方」的方式向普遍性推進。黃燦然的回答頗有後殖民理論家們——如 Robert J. C. Young 和 Walter D. Mignolo——批判性論述的姿態。完全正確,但沒有趣味。其實,最好的回應還是他的詩——在他生活的「方圓兩三里」地方,都是世界的回聲:

洞背村也很喧鬧:

雞聲、鴨聲、狗聲、

鳥聲、蟲聲、蛙聲,

還有窗外月光

巨大的無聲。

——黃燦然,〈喧鬧 〉

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐