淺談回文【一】

【原文發表於《歐洲書評》第二期】

我的中文回文詩能夠至少從兩個方向閱讀。其意義是流動的,取決於讀者所選擇的閱讀方向。將它們翻譯成英文則需要增加一倍的文字量,前後倒置,或許還要像翻譯那樣展開敘述。我把它們叫做palindromes(回文)。我是怎樣沈迷到這種寫作形式中去的,還要慢慢道來。

在閱讀法國漢學家Léon Vandermeersch的《中國思想的兩種理性:占卜與表意》之前,我並沒有多注意過自己的母語。在這本書的繁體中文版於2017年出版時,我正住在德國,日常已經不再使用普通話了。這讓我能以一種不同於從前的、被漢字包裹的方式專注進文字的世界、凝視自己。這種距離為我帶來了跟曾經每天都使用的母語的一種奇妙疏離,就好像是理性分析突然跟文字遊戲同時存在了。

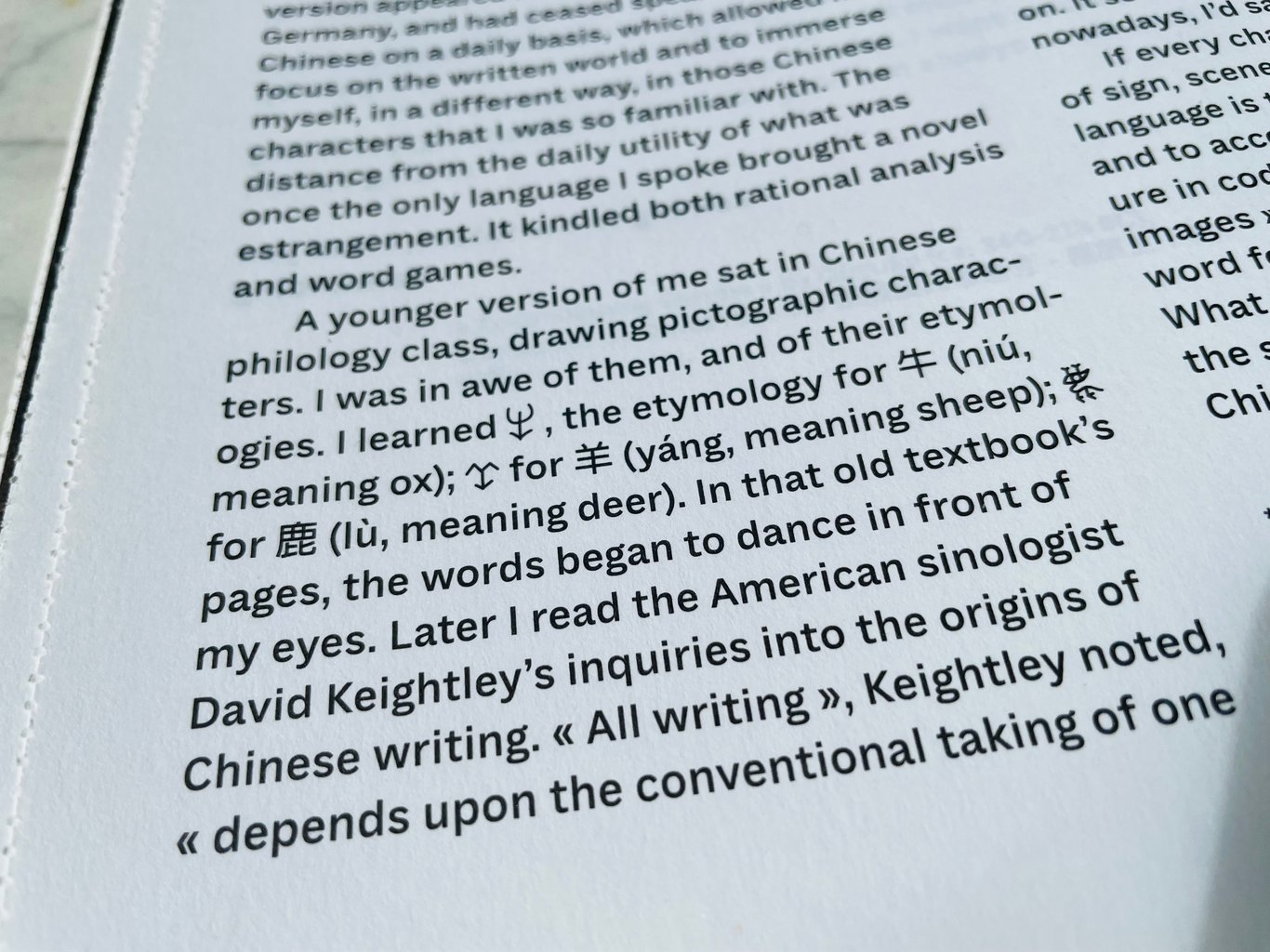

曾幾何時的我坐在漢字學課堂上,一筆一畫地畫著象形字。我幾乎陷入了對這些字及其字源的膜拜中,我記得「牛」、「羊」、「鹿」的象形字,那些小小的、或許存在於遠方哪個岩洞壁上的迷你肖像。

在那本舊課本上,它們開始在我眼前跳舞。後來,我閱讀了美國漢學家David Keightley關於漢字書寫起源的探求。他寫道,「All writing depends upon the conventional taking of one thing, the sign, for another, the word.」沒錯,所有的書寫都需要取決於抽象化;Keightley將漢字的字符與「祖先崇拜的美學」完美融合在一起。對於祖先崇拜而言,它其實也是一種抽象化的遊戲:為了讓死去的人成為可以被膜拜的對象,他們就必須先被抽象化為祖先。

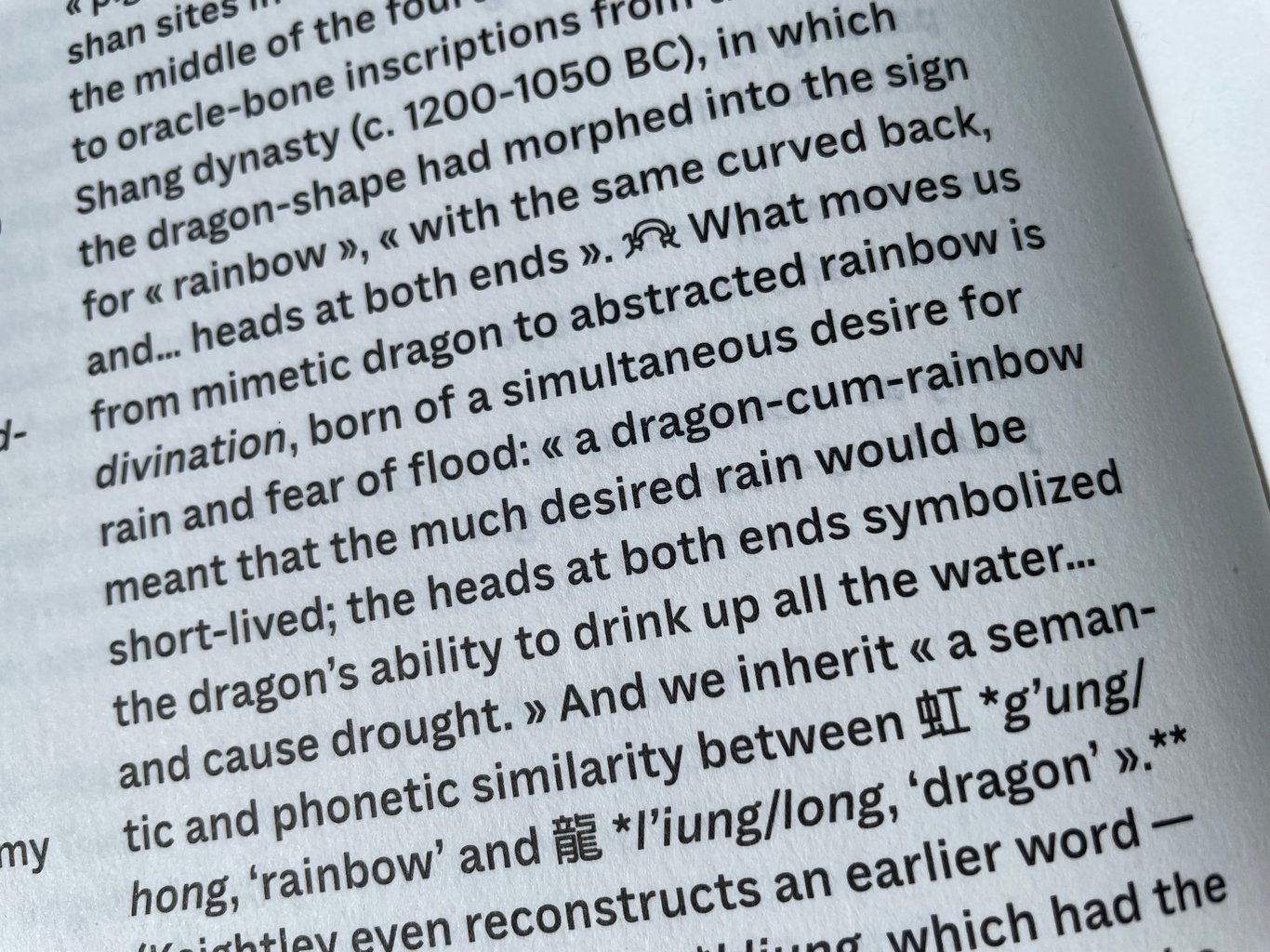

詞彙也有祖先。Keightley通過「龍」和「彩虹」進行了溯源:從中國東北部(內蒙古赤峰)的紅山文化遺址處發現的C型的豬-龍玉佩可以追溯到公元前四世紀中期,到商晚期(公元前1200-1050年)發現的甲骨文中龍型變化成了「虹」字,但這個「彩虹」的兩邊都有龍頭樣的字型。

將龍型的簡單模擬變成抽象化了的彩虹的是占卜——一種祈雨和對洪水的恐懼同時存在的希冀:「一道龍型的彩虹意味著盼望已久的雨並不是綿綿不斷的,而更短命,彩虹兩端的龍頭代表能夠將水喝光並造成乾旱的龍之化身。」Keightley分析認為,從這個意義上分析,我們將「龍」和「虹」兩個字的象形之形和聲之相似全部延續了下來。Keightley甚至發明了一個字,讀「kliung」覺得跟現在的「拱」字相近,意思就是拱起來的彩虹似的形狀。

如果說每一個漢字都是一種符號、場景、聲音的抽象化融合,那麼學習這樣一種語言就相當於加入了一場間接的占卜,感受那個被Keightley稱為是「能從密碼化、習俗規範化且蘊含雋語的圖像中獲得的一種複雜的樂趣」。我想到了擬聲詞中的雷聲——「隆隆聲」。如果那是祖先望著天空,感覺到天上一條看不見的龍在敲著悶鼓呢?我以前也確實在思考,所有的中國古代詩人們是不是都能通感。

【淺談回文(二)👈這裡】

請支持我對於回文詩歌和回文創作的探求🙏🙏