大型文化區之中的“場所”設計

融入生活的文化規劃

戰後歐洲城市正值百廢待舉的時期,政府在通過城區重建推動經濟復甦的同時也關注到如何利用文化建設重構公民歸屬感。以下兩個倫敦案例在不同程度上將文化功能結合到城市規劃當中,通過理解規劃設計背景可以討論在大型文化區建設如何融入以人為本的“場所”設計。其中1959年開始建設的巴比肯社區(Barbican Estate)是一個公共房屋社區,除了滿足住房需求外更表達了當時的“理想現代生活”(ideal Modern Living);同一時期發展的南岸文化群(South Bank Cultural Cluster)則是延續50年代Festival of Britain大型博覽慶典,在幾十年之間規劃建設的不斷演進。這兩個項目至今已經成為倫敦的著名旅遊景點,也是及後世界各地文化區建設的經典案例。

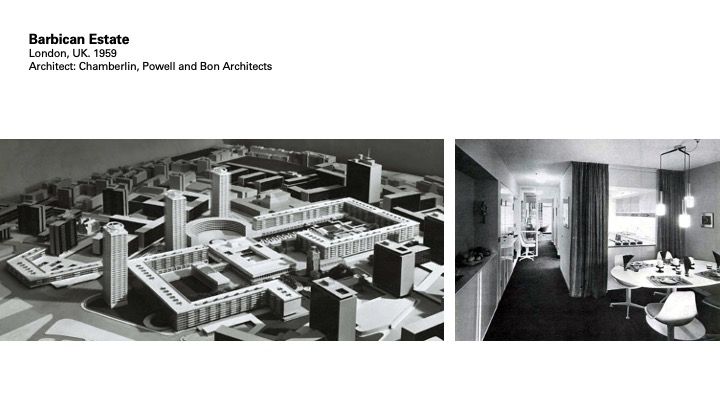

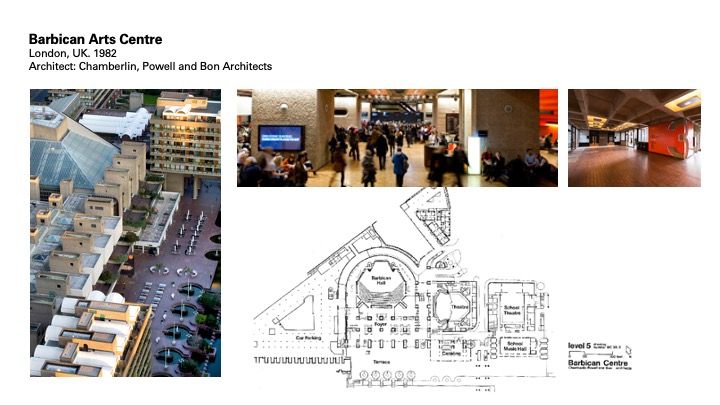

The Barbican Estate & Barbican Centre. 1959-82

巴比肯社區(Barbican Estate)是英國在戰後倫敦市區重建的一個重點項目,由Chamberlin Powell Bon三位建築師的事務所主理。這是一個約有7000戶的公共房屋社區,位於市中心在戰時被嚴重破壞的舊倫敦城牆遺址。這個核心位置與歷史意義讓建築師採取不同於一般英國近郊平房的標準設計,以高密度發展思考現代城市生活的理想空間模式。整個社區包括高層塔樓(tower),中層板房(stable block)以及花園平房(terrace flat)等多種房屋類型,以多層次的公共空間連接,並配備相應的公共服務與文化設施[1]。

其中於1982年落成的巴比肯藝術中心是整個項目的最後一期建設,原本的定位只是社區藝術中心和學校劇場,慢慢發展成現在被譽為全歐洲最重要的演藝文化中心之一。除了近年備受矚目的野獸派(Brutalism)建築風格以外,其室內外公共空間設計提供了許多令人難忘的“場所”,對於城市空間建設的角色更應該被討論。在這個基礎上,配合藝術中心面向大眾的項目策劃,使這裡成為不單是供社區居民或演藝觀眾使用的內部景觀,而是一般市民也會經常到訪而且非常受歡迎的城市空間。尤其是2013年的空間與視覺品牌更新設計,將原本內向的公共空間打開,改善公眾可達性並與周邊城市肌理更緊密的連接起來。現在藝術中心旁邊的中央景觀水池與平台花園現在已成為倫敦的著名藝文景點,也累積了居民與訪客在這個場景中各自的經歷而共同形成了一種集體記憶。文化機構為城市提供了一個公共“場所”,同時也吸引了一般訪客可能會對未來的文化節目的興趣,從而建立了文化策劃與公共空間的互利關係。

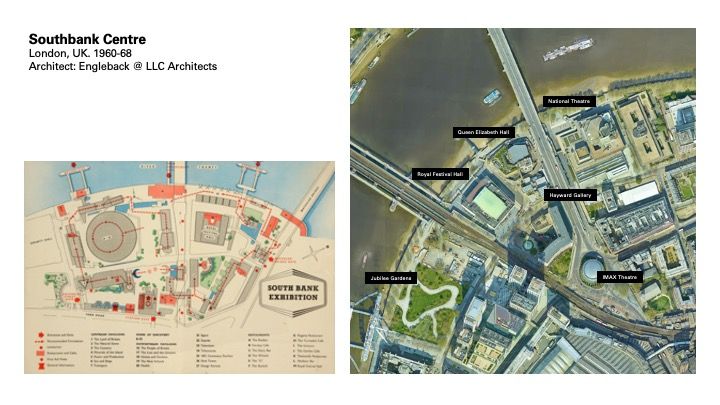

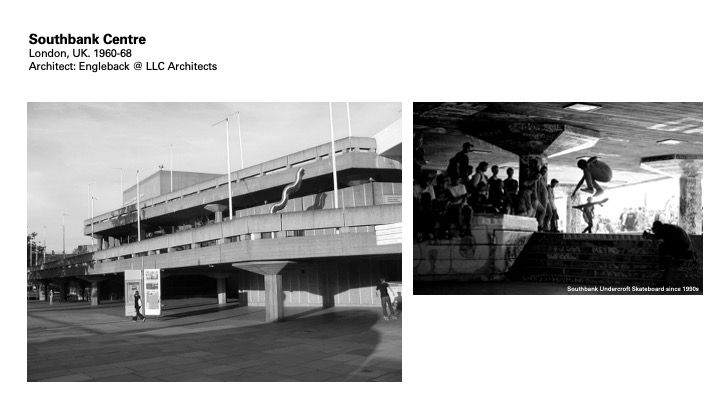

Southbank Centre. 1960-68

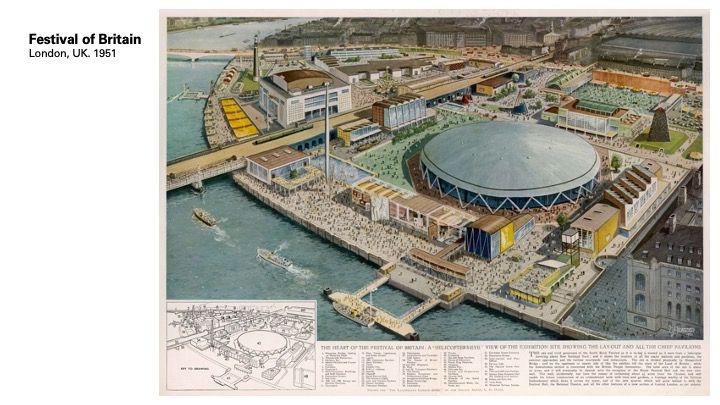

在“藝術文化區”這個名詞變得流行之前,早於19世紀歐洲大型博覽會(The Great Expositions) 已經有將不同文化場館聚集建造一個園區的概念。當時博覽會的空間規劃是為了容納大量群眾,通過不同場館展示最新的工業產品,從而彰顯帝國的強大。在二戰之後英國於1951年沿用博覽會的方式舉辦了英倫節慶活動 (Festival of Britain),而這個全國慶典所宣揚的是面向未來與創新的文娛活動,用意在於鞏固國民在戰後重建時期的團結精神。

當時的場地是在戰後滿目瘡痍的泰晤士南面河岸,通過建設臨時場館為及後的重建作前期建設。為期5個月的節慶在當時大受民眾歡迎並有超過800萬人次參觀,其後倫敦政府便展開將節慶場地建設為永久文化區計畫的討論。博覽會場地有大約三分之一被規劃成住宅用地,而沿河岸的地方則保留為公共文化用途。當時的建築只有皇家節慶音樂廳(Royal Festival Hall)被保留下來,1960年代在當時剛成立的Arts Council支持下,於音樂廳東側重新建造演藝廳(Queen Elizabeth Hall)和美術館(Hayward Gallery)。其後在1976年再建成了國家劇院(National Theatre)和英國電影協會(British Film Institute),再加上千禧年前後建設的百週年紀念公園(Jubilee Garden)和IMAX影院,一同形成了今天的南岸文化中心(Southbank Centre)。

雖然現在同樣是為人樂道的英國野獸派經典建築,可是在建成初期這個現代建築群並沒有太好的公眾迴響,而在1980/90年代更成為充滿矛盾和令市政府相當頭痛的城市問題空間。這個宏偉的建築也許適合演藝節目舉行時數以萬計的觀眾使用,可是對於日常活動卻非常不友善。尤其是建造於混凝土大平台上的女皇演藝廳(Queen Elizabeth Hall),巨型平台下臨近河岸的空間平日沒有太多人流,自1970年代起開始為街頭滑板活動所佔據。當時街頭滑板作為亞文化並不受一般大眾接納,也被視之為各種城市問題如罪案,無家露宿者,毒品使用的源由。Southwark區政府於1999年終於正視這個問題而開展一系列的規劃改造,與此同時這幾個文化機構也重新考慮他們的公眾定位,整合成為統一品牌 - 南岸文化中心(Southbank Centre)。

回到場所營造的問題,區政府和文化機構理所當然會希望通過建設新的公共場所來“清理”環境,可是到90年代街頭滑板其實已經在沒有刻意經營的情況下成為該社區(無論是滑板活動者或一般市民)的共同經歷和城市記憶。公共空間的佔用和城市衛生問題持續引起爭議,在政府意圖處理相關的社會問題的同時,滑板群體也組織起來去遊說爭取他們的公共空間權益[2] (right to public space)。時至今日,滑板文化已經是倫敦的重要文化資產,最近更成為2020東京奧運項目。這些社會觀念上的轉變再加上公民團體的爭取以致眾籌建設,最終女皇演藝廳平台下層的空間終於成為市政府認可的街頭滑板場地。2013年南岸文化中心開始進行第二輪的公共空間與品牌形象改造,以建設一個高度包容性的文化場所為願景,包括了2019開幕的滑板場地升級改造和Hayward美術館及河岸公共空間的更新。

以上兩個案例表述了場所營造與空間設計之間的關係,更帶出具備共同記憶場所的建設所帶來的社會公民力量。與前篇的幾個案例一起閱讀,可以綜括不同尺度“場所”建設在城市發展中所擔當的重要角色。從設計師和文化機構策劃管理的角度來看,“場所”不一定是要硬性設定某種具體活動,更重要的是如何創造一個載體或空間容器 (container) 讓公共活動可以有靈活性和自由度的發展。

[1] Borthwick, G. (2011). Barbican: A Unique Walled City Within the City. University of Edinburgh (unpublished report).

[2] Jones, A. (2016). On South Bank: The Production of Public Space. Routledge.

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!