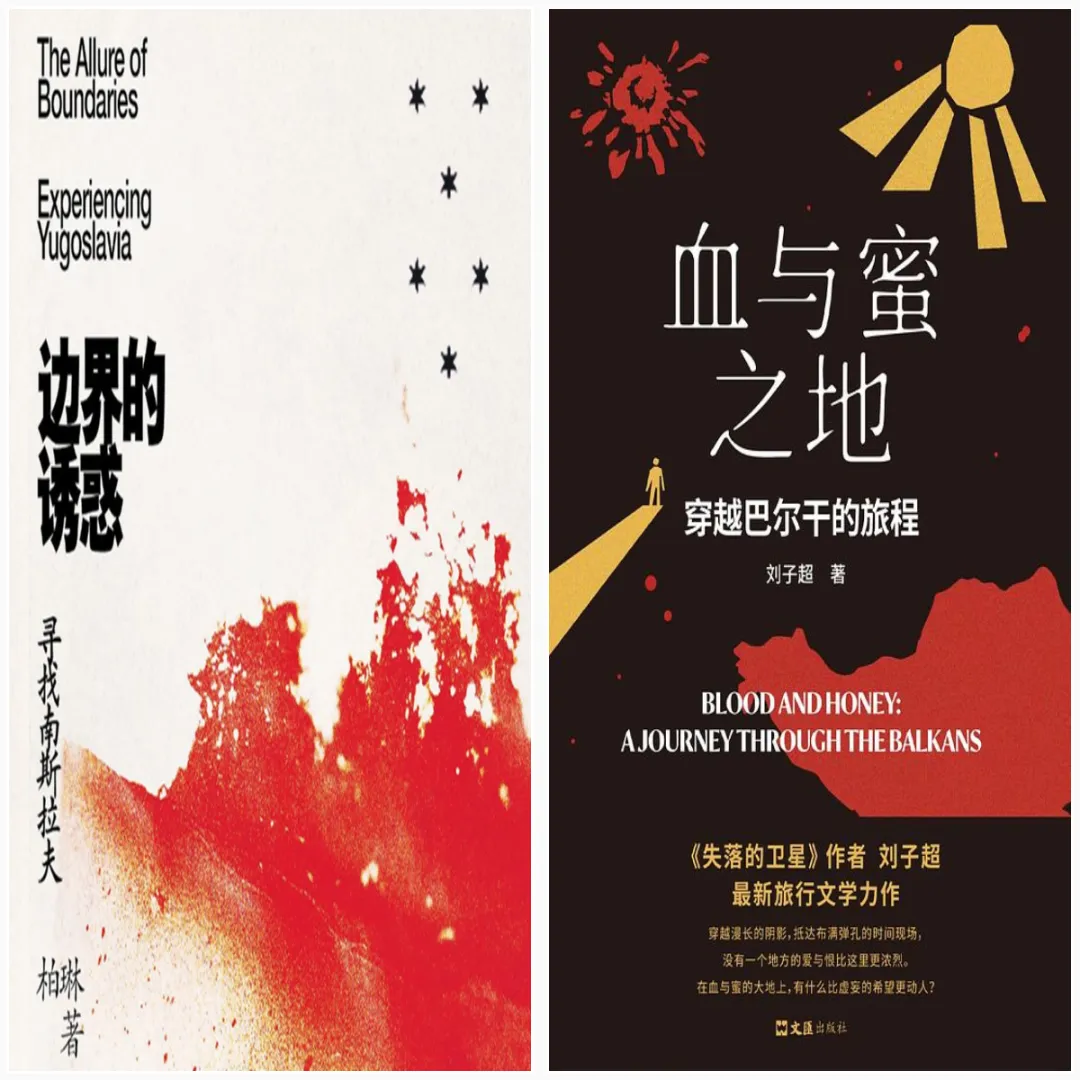

巴爾幹半島|閱讀雙聲部

喜歡做歸納與整理,閱讀也是。遇到相關事物,總會情不自禁串連起來。

一直喜歡旅行文學,而且是我歐洲拼圖的最後一塊「巴爾幹半島」

他們去了「歐洲火藥庫」巴爾幹半島

女聲部:柏琳<平靜的愛戀>

在巴黎的里昂火車站,我跳上一列過夜的歐鐵,午夜時分在蘇黎世轉車,然後一路睡到斯洛維尼亞,在首都盧布爾雅那( Ljubljana )下車。

男聲部:劉子超 <序幕|的里雅斯特:我即將遠行>

我坐在的里雅斯特一家酒吧的桌邊,試著寫點筆記,但我只是寫下了日期。我不時抬頭,抿一口廉價的白酒,目光望向窗外:連綿的陰雨擾亂了我的心緒,也為眼前這座義大利城市平添幾分邊陲之感。

《血與蜜之地》是劉子超的第四本旅行文學,某種意義上可以算是《午夜降臨前抵達》的續篇。作者註釋不用與前作一同閱讀。

《午夜降臨前抵達》講的是在歐洲腹地的見聞:從柏林出發,漫遊歐洲大陸,到達義大利的邊境城市、巴爾幹半島的門戶-的里雅斯特。

《血與蜜之地》則是十年後從的里雅斯特啟程,穿越巴爾幹半島,最終抵達半島最南端的城市-雅典。

劉子超 <斯洛維尼亞:夜晚的角落>

親愛的朋友,千萬別在

威尼斯到維也納的火車上打盹

斯洛維尼亞小得

讓你極有可能

錯過

當地詩人湯瑪斯‧薩拉蒙

小得會讓遊客坐火車錯過的斯洛維尼亞首都盧布爾雅那位於西北部薩瓦河上游,群山環抱的盆地之中,多濃霧。

柏琳 <盧布爾雅那:一個被愛的地方>

我剛從喧囂的巴黎坐夜車抵達盧布爾雅那,在火車站大廳外看著眼前歐洲小鎮樣板畫般的城市景觀,Too comfortable to live 這個短語突然自動進入了我的腦海,但我不知道怎麼用中文表達。

柏琳以「對南斯拉夫懷有深厚情誼的在場者」為錨點,一位思想者的南斯拉夫告白,以高密度的思辨追問歷史與倫理表達出一個人與一片土地的熱戀、失落與困惑」。這種立場使其作品細膩、充滿情感張力,但也可能陷入「烏托邦鄉愁」的風險。

劉子超則保持「如履薄冰」的觀察者姿態,彷如一位漫遊者的巴爾幹爵士,既與塞爾維亞電商教父討論全球化,也與戰爭倖存者共情傷痛,但始終強調寫作需「抽離出來,從更高角度看待」。用故事性與流動性對抗宏大敘事的固化,這種距離感使其能更客觀地呈現巴爾幹半島的複雜性,但也可能削弱對結構性矛盾的批判力度。

聚焦的文本主題:邊界追問,撕裂與和解vs 何以為家

柏琳的寫作以「南斯拉夫」為切入點,追問民族矛盾、歷史創傷與和解的可能性。她關注的是“陷入撕裂的人們能否走向和解”,以及“人與人之間的邊界”如何被政治與歷史重構。如書中透過訪談塞爾維亞、波士尼亞等地居民,呈現他們對南斯拉夫的複雜情感──既有對鐵托時代的懷念,也有對民族主義暴力的反思。這種對「邊界」的探討不僅是地理的,更是心理與意識形態的,試圖在碎片化的現實中尋找縫合的可能;

劉子超的旅遊寫作則以「家」為核心母題,透過個體故事探討身分認同的流動性。書中既有克羅埃西亞水管工因戰爭流離失所的創傷,也有溫州移民在義大利的鄉愁,以及希臘青年對「巴爾幹半島身分」的矛盾宣言。劉子超試圖回答“在充滿不確定性的當下,我們何處為家”,並將這一問題與民族主義的氾濫相勾連,揭示歷史陰影下普通人的生存狀態。

將兩本書對照閱讀,既能觸摸巴爾幹的歷史傷痕,也能窺見非虛構文體在記錄現實、流動時的多元可能。劉子超以微觀敘事解構宏觀歷史,強調個體與歷史的互動;柏琳以宏觀歷史解釋微觀現象,更偏向“分析式寫作”,側重學術結構性解讀。

相關文章:

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!