TIDF|伴著馬匹與馴鹿的童年:《草原上的阿雅娜》與《銀河有多大》

Ayana Aidana Topchubaeva(艾妲娜.托褚貝娃) 2020/Kyrgyzstan/21min/Color How Big Is the Galaxy? Kseniya Elyan(卡珊尼亞.艾利楊) 2018/Estonia and Russia/73min/Color

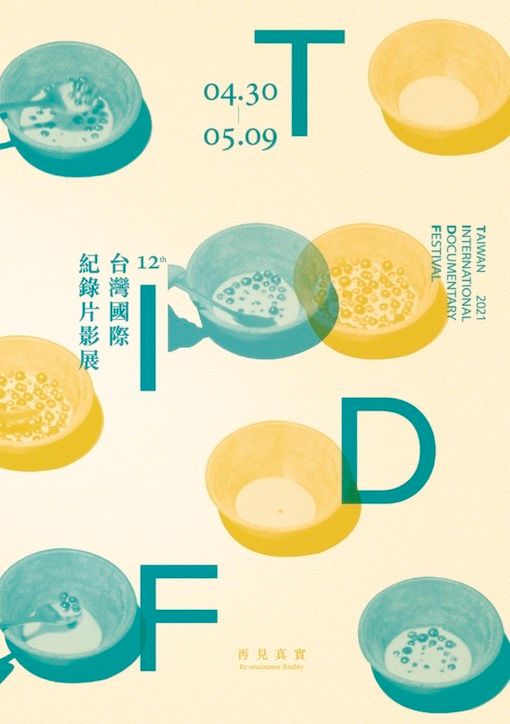

因疫情順延一年的第 12 屆台灣國際紀錄片影展於 4/30 開幕。影展首日,觀賞了兩部分別來自吉爾吉斯與俄羅斯,關於孩童的日常紀錄片——小騎手阿雅納和問題大師札哈爾,他們對於這個世界滿有好奇,對當代所存有的限制,以及諸多人類尚且不知的問題,有著更高的期待。

馬匹驢駒

《草原上的阿雅娜》這部短片敘述熱愛「叼羊」(Kok Boru)此一國民運動的女孩阿雅娜,在家人的支持下,她勤奮練習馬術、叼羊與摔跤技巧,為的只是希望有朝一日,她也可以上場競技。這項吉爾吉斯的傳統運動,被認為是專屬於男性的馬背競技項目。

Kok Boru 以一具無頭羊屍作為標的物,兩隊共八名騎手,要試著在馬背上搶奪羊隻,並將羊屍投入對方的圓筒狀容器,即可得分。看著阿雅娜興奮地要求父親教自己如何玩 Kok Boru,從觀看比賽、父女兩人一起為驢駒放上小小的鞍具,再到身為叼羊得分好手的父親傳授馬術與競技技巧,看到阿雅娜的閃著光漾的眼神,真的很難不被那份熱情所打動。

作為騎馬協助家人放牧的孩子,阿雅娜的馬術毫不遜色,拍攝當下時年 9 歲,她的未來仍無可限量,而導演也在映後的訪談 Q&A 透露她的近況:阿雅娜持續在家人的支持下精進騎術與摔跤,開始參加全國性的競賽,也獲得不錯的成績。

希望在她成長的歷程中,能有更多人為她的熱情和努力所感動,並吉爾吉斯對 Kok Boru 競技的性別限制能有所轉換。

馴鹿群

《銀河有多大》一片敘述的,也是一位對生命充滿熱情與好奇的小男孩。

全片基調大抵與預告片內容相去不遠,導演艾利楊在某一年的冬天,加入了以牧養馴鹿為生的一戶多爾干(Dolgan)人家,在極圈冰天雪地的西伯利亞永夜季節中,跟拍活力十足的一對兄弟:小學三年級的波尤(Пою)與初讀一年級的札哈爾(Захар)。兩兄弟雖在遠離城鎮超過一百哩的冬營地生活,但由於政府所支持的移動教室與教師,令他們依舊可以就近享有基礎教育資源;全片出場人物簡單,僅札哈爾一家四口加上教師和一對親戚爾,但對話與生活的滋味深具餘韻。

波尤是位憂鬱偶發,喜愛打電玩,善於背誦普希金詩句,偶爾把自己掛在樹上什麼也不想做的兄長,時常對問題連發、糾纏不休的弟弟感到不耐。弟弟札哈爾則是個好奇心爆表且性情溫和的人體發問機,在凍原、森林、教室與馴鹿之間的日常,他總是想東想西,碰來碰去,渴望親身經歷世界的更多可能,並且常常問出頗具深意的宇宙級探問。

銀河有多大?為什麼要殺掉馴鹿?血為什麼是紅色的?太陽不會把自己燃燒光光嗎?如果它燒光了怎麼辦?太陽燒盡湮熄的那年,人會在哪裡?人死後會去外星球嗎?有那種可以用一隻手指頭舉起地球的大力士嗎?然而大人們絕大多數的答覆,一如札哈爾好奇問爸爸:「我們到底有多少馴鹿」時所得到的答案,都是「我不知道。」

唯一的例外,似乎是那題關於普丁的問答(「媽媽你不是說普丁是禿子嗎?你看他一點也不禿啊[指著照片]。」;母曰:「因為他長頭髮了呀」)。

作為一位人類學背景出身的觀眾,我自然也有我所好奇的問題。

父親殺馴鹿的那段長鏡頭讓我屏息觀看,邊看邊與過去在哈薩克聚落看殺羊的經驗做比對,也好奇,為什麼第一刀是下在馴鹿的後腦髓部?我的意思是,顯而易見的答案當然是要讓鹿瞬間癱瘓(抑或不會感到疼痛?),但為什麼要這麼做?這可能涉及到多爾干人如何看待馴鹿的問題。

還有一幕,波尤在日常碎念中,嗆了不太會說多爾干語的弟弟札哈爾根本不是多爾干人(多爾干語使用者的分布範圍可見下圖)。讓我好奇這樣語言學習的差異是從何而來?語言和多爾干身份認同的關係又是為何?移動教室的俄語教學,是否也變相壓縮了原住民母語的學習機會?

最後則是兄弟在一場生死對談中所涉及的,已去世的爺爺,似乎是他們與傳統多爾干宇宙觀的重要知識來源,為他們解釋了「人死後將會去哪」此一重要問題。然而本片沒有多加著墨。

導演艾利楊創作有另一支電視紀錄片,Sibérie, l'école à la maison chez les Dolganes(2018),尚未有機會觀看,但它或可為這部有趣的紀錄長片提供更多的脈絡資訊,一解我的疑惑。

鏡頭前後

值得一提的是,這兩部片各令我在影廳暗自驚呼的兩幕,皆是兩位小主角與掌鏡者之間的對話互動。

《草原上的阿雅娜》中,導演托褚貝娃跟拍阿雅娜騎著驢駒,她同鄰居男孩玩著小型的刁羊競賽,技巧與實力毫不遜色。當她成功拖著羊毛卷,帥氣地將毛卷扔入輪胎孔洞,她喜不自勝地舉起右手的馬鞭,奮力地在驢臀上抽了紮實的一鞭。理所當然,小驢子(名叫莎夏)不禁痛,猛然躍起前蹄抗議,讓阿雅娜嚇了一跳。當她轉身發現這驚慌的一刻,被一旁持續拍攝的攝影機捕捉入境,氣得縱驢進前,大罵著:「不要拍我!」,同時舉手向攝影師用力抽了一鞭。鏡頭一黑,搭上攝影師的哀號。

這鮮活的一幕,顯盡了她對 Kok Boru 的一切情感:因為熱愛,所以繫上了自尊,看重自己在馬(驢)背上一切技術與膽識的展現。

相似且令人發噱的互動,也發生在札哈爾及導演艾利楊之間。

某日札哈爾攀在貨櫃狀的移動式房舍一旁的梯子上,若有所思地對掌鏡的導演發問:

「你知道嗎?」

「嗯?」導演應了聲。

「你為什麼總是在拍?我的工作是在某些地方爬上爬下,惡作劇,這是我的工作,(或是)幫忙檢查柴火,我有一份正常的工作。但你的工作這麼簡單,就是錄影!」

疑問之後緊接著一陣沉默。

札哈爾又問:「這真的可以算是一份工作嗎?」

不知道導演當下的心情如何,可這句話應該戳中了許多文化工作者,以及身處非典型就業處境的觀眾的心吧。

然而,這其實是一個嚴肅的問題:究竟什麼樣的勞動算得上是一份正當的「工作」呢?炒地收房租算嗎?買空賣空算嗎?西裝畢挺買賣衍生性金融商品算嗎?兼職的照護工作者算嗎?朝九晚五蓋公文印章算嗎?該單以貨幣收入而定?還是以對身旁重要的人嗎所產生的意義而定?對於在凍原馴鹿群間的一家人,或許會有非常易於都市群居生活的答案。

對照片中札哈爾向爸爸的撒嬌與稱讚,以及當波尤提到自己想快點死掉好上天堂與爺爺相見之時,札哈爾半甩賴半著急的回應(他逼問哥哥:「你捨得拋下我這樣一個這麼好的弟弟嗎?」),或許小扎哈爾說得沒錯:對萬事保持好奇,爬上爬下,到處惡作劇,鼓舞家人,就是他的工作;更確切地說,到處發問以表示在乎,分享對於旁人的關愛,彼此支持,即是在冰天雪地間,他能為一家人做到的工作。

確實,移動教師的出現讓多爾干孩子們不再需要至寄宿學校才能求學,不需經歷疏遠原生家庭之苦才得以獲得基礎教育,那麼剩下最該做的,似乎就是彼此陪伴,好好享受這冬日極圈的家庭時光了。

這兩位孩子以後會成為什麼樣的大人呢?

紀錄片視角下的童年滿有延展性並對世界的探詢,以及那隱隱存在的,諸多潛埋的限制,叫人不禁想起前幾屆 TIDF 所放映 Abbas Fahdel 的作品,片長 334 分鐘的《家園-伊拉克零年》(Homeland: Iraq Year Zero),並其中生命事件隨著長片拍攝而起起伏伏的海達。

這樣的觀影經驗的連結,也更加地讓我希望這兩部片的主角,阿雅納和札哈爾(啊還有波尤),都能平安長大,遇到喜愛並支持他們的人們,突破那些我們這個世代所無法突破的限制,勇於找尋更多艱難問題的答案,並且,依然對這個世界保有好奇心。