疫情让我成长 之 学习认识蕨类(二)

昨天才意识到为什么我只是谈一下蕨类,就要被豆瓣审查——原来是因为“孢子”(谐音“包子)触犯了禁忌。更搞笑的是,还看到其他一些人的留言,有因为写”包粽子“被审查的,也有因为写“如何处理蚊虫叮包”被审查的…… 如果不是反复被审查提醒,我们恐怕都意识不到周围还有这么多“bao zi”,大陆互联网的扭曲荒诞已经到了超出想象的程度。

于是,我在豆瓣建了一个相册,至少相册里还可以正常地把”孢子“这两个字发出来。

不吐槽了,继续介绍昨天在山里遇到的蕨类吧!

吸取21日几乎热到虚脱的教训,昨天没有选择在正午出门,而是改到了气温开始下降后的四点钟,目的地也从江边公园的树林,改成了清源山。虽然山上肯定蚊子更多,但是植物也肯定比江边更丰富。果然不出所料,不仅看到了几种非常非常迷人的蕨类,而且还终于拍到了可爱的海金沙孢子叶!(介绍海金沙的上一篇日志在这里)

注意看叶片边缘。孢子叶的边缘像是小小的手指,又很像被编成了小辫子,在这些小辫子的缝隙里,就是海金沙的孢子囊。照片里的是还没成熟的状态,所以看上去这些小辫子还是嫩绿的,待到孢子成熟时,它们就会变成深棕色仿佛麦穗一样。(海金沙成熟的孢子叶仍然可以看这篇)

没想到我开始认识蕨类时,也正是一些蕨类孢子逐渐成熟的阶段,接下来可以尽量记录它们成熟的全过程了。

比较完整的海金沙叶片。可以看到叶轴不断伸长攀援,而绿色的小叶子都是它的复叶,底部是长条形的营养叶,而最上部(偏暗的那一片绿色)则是具有繁殖能力的孢子叶,孢子叶的长度比营养叶短多了。

除了一根叶片可以无限伸长蔓延之外,海金沙还有一点很有趣,就是它的幼叶其实不具备攀援能力。上图中是刚刚长出来的海金沙幼叶,叶形叶和常见的凤尾蕨很像,完全看不出叶轴伸长。

据说这其实是一种”胚胎重演“的现象,指生物体会在发育过程中将自己祖先演化过程重演一遍,比如哺乳动物的胚胎可能会看得出脊椎动物祖先的样子(像鱼哈哈)。而蕨类植物海金沙的重演,就是从自己祖先那种普通蕨类的状态,逐渐伸长叶轴,叶形也不再像凤尾蕨,最后一整片大叶子就长成可以攀援的爬藤一样了。

因为清源山几乎是被破碎的大石块堆积成的,主峰海拔不到500米,都不算严格意义上的山,所以这里我能够找到的也都是些低海拔的植物,不过也是因为石头很多,所以在山里茂密林荫下的巨石上,也可以看到好多骨碎补。虽然在市区比较难遇到,但是在清源山上,它们与海金沙一样常见。

如果留心细看,会发现骨碎补是通过白色毛茸茸的根茎攀附在岩石上的,一片片的叶子就沿着根伸展的方向向上生长。这些根不仅可以起到很好的固定作用,同时也是骨碎补用于储存营养和水分的部位。作为一种比较耐旱的蕨类,骨碎补在缺水干燥的天气,会自动切断叶片与根茎关节处的连接,让叶片脱落,同时根茎上毛茸茸的鳞片,也可以更好地给根茎“保湿“。

骨碎补的叶片和根茎的连接部位,还可以看到包覆着根茎的白色鳞片。根茎上具有鳞片,是蕨类植物中进化得比较高等的真蕨类的特征,比较原始的蕨类是看不到的。除了上面说到的保湿作用外,鳞片也可以保护蕨类的关键部位不受损伤,以及像动物的皮毛一样保温,毕竟蕨类喜欢的就是潮湿温暖的环境。

因为不开花也没有种子,蕨类的一生和被子植物相比有点儿魔幻,实际上是分成了两个轮替的阶段。我们通常看到的伸展着叶片的蕨类,其实是它们的孢子体状态,也就是受精卵生长为植株-生成孢子的阶段。而蕨类的有性繁殖,其实是在它的配子体阶段静悄悄完成的。配子体是孢子落地生根后长成,通常就是一片紧紧贴附地面的心形叶子,不易看到(我还没拍到)。在这个阶段,配子体背面的藏精器和藏卵器会分别产生精子和卵子。蕨类的受精,需要精子通过配子体与地面之间的水膜游到藏卵器完成。这也是为什么所有的蕨类都那么拼命地要生活在潮湿的环境中,竭尽全力来为自己”保湿补水“,因为它们无法像花朵那样传粉受精,必须在有水的情况下才能完成有性繁殖。

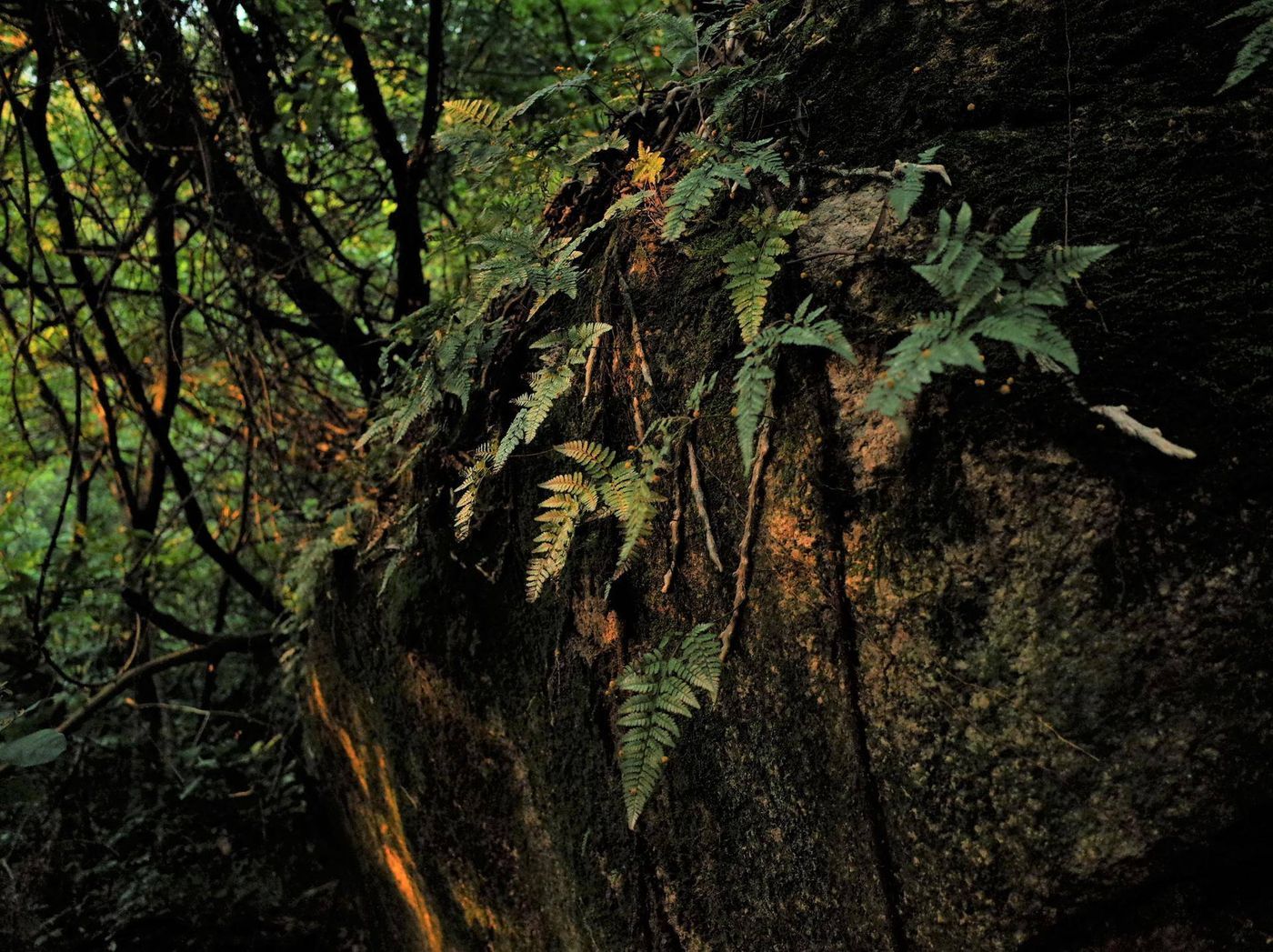

被傍晚的余晖染上了金色的骨碎补。

除了骨碎补,还有一种蕨类也非常多,看着更美,仿佛一丛丛蕾丝花边,镶嵌在岩石和树根的缝隙之间,那就是只听名字都很华丽的“野雉尾金粉蕨”。当你留意到它时,也意味着一脚踩进了蕨类植物中一个非常巨大、复杂、多变的科——凤尾蕨科。我昨晚为了查这个科的各种蕨类一直查到了半夜十二点,今天上午又查了两个小时,不断比对但最后还有不敢确定是什么属的。又是鸡又是凤又金粉,一看就是大户人家,也算名副其实。

虽然在暗处,但看看人家是不是周围最秀气的!

绚烂如绿色烟花。

野雉尾金粉蕨的小复叶

小复叶背面。可以看到叶片边缘向背面翻卷,仿佛在包裹着什么,这是凤尾蕨科的特征之一。凤尾蕨科并没有真正的孢膜,而叶片反卷是为了保护孢子囊,在凤尾蕨科的进化过程中,它们通过这样的方式形成了“假孢膜”,这也是为什么凤尾蕨科的孢子囊是分布在叶片边缘的。

另一株孢子比较成熟的野雉尾金粉蕨,可以看到颜色变深了,显出小颗粒状。我猜测称为“金粉蕨”可能是因为它的孢子足够成熟后,会如金粉般挥洒出来。等过一段时间可以来确认一下。

在拍野雉尾金粉蕨的过程中,其实还有一个意外的发现,在一株野雉尾金粉蕨旁边,还显露出了一小棵卷柏科的翠云草(下图中毛茸茸如柏树叶子的就是)。如果不是为了找凤尾蕨,我都不会留意到它,后来也的确再没碰到更大棵的翠云草。

据说,翠云草会根据光照的强烈程度发生变色,在光线比较幽暗的地方,它会呈现为蓝色,而在明亮处,又转变为粉绿色。我拍到的这一小棵是在台阶缝隙间,似乎只有一点点粉绿,不知道再长大些会是什么样子,我过几天会再去找来看。

如果说野雉尾金粉蕨看着有种大家闺秀的气质,那么和它同属凤尾蕨科的扇叶铁线蕨,则是以另一种有些诡异的方式兀自华丽着。这次我非常走运,刚好拍到了一大丛不同生长阶段的扇叶铁线蕨,看到它们组合在一起,一瞬间让我还以为自己闯进了海底世界……

顾名思义,叫这个名字当然就是说它的叶片像小扇子,而叶轴和羽轴如铁线。而且和野雉尾金粉蕨一样,扇叶铁线蕨的孢子囊也是包裹在叶片边缘反卷形成的假孢膜里,只不过我拍摄的这几棵都还太小了,暂时看不到叶片背面有孢子囊。往后我也会继续回去记录它们的成长过程。

扇叶铁线蕨的叶片更成熟后,也会褪去边缘的粉红色。

其实还有一种凤尾蕨科的蕨类,也让我觉得仿佛是小精灵,那就是“半边旗”。虽然它们长大后可能就会显得严肃许多,但是和扇叶铁线蕨一样,因为名字都非常生动,见过后也就一定会一直记得。

半边旗宝宝,是不是特别像歪着头伸着手的小精灵?其实它“手”的位置,就是“半边旗”名称的由来。这种蕨类的两侧复叶并不是对称的,而是少了半边的样子,非常特别。不过别被照片里的样子骗了,它长大一些就完全不萌了。甚至还会显出几分勇猛刚健来,不过只有半边的叶片,好像无论什么时候看上去都像在呐喊“我要飞得更高”。

再发几种我不够确定是什么的凤尾蕨吧!作为一个这周才开始接触蕨类识别的人,我现在实在没能力辨认特征不够明显的那些蕨类,尤其是凤尾蕨、鳞毛蕨这种过于巨大的科。

首先是疑似的“剑叶凤尾蕨”——

因为它们都还没长大,目前没办法观察到孢子囊的情况,所以不敢确定。

另外,下图中的两棵,看着也好像是剑叶凤尾蕨,但是叶片却更宽,或者不仅宽,边缘还有褶皱。我也不知道它到底是什么。

还有一种我看到过好多次,但是实在不敢确定是什么属的凤尾蕨科蕨类。即使查了张宪春那本《中国石松类和蕨类植物》中关于凤尾蕨的部分,还从头到尾翻了不止一遍,却依然不知道这种在清源山似乎很常见的凤尾蕨到底是什么属。所以就发上来给大家鉴定一下吧?或许会有蕨类方面比较了解的人给出答案。

比较幸运的是,这周蕨类的叶背可以拍到成熟中的孢子囊。而且特别需要注意,它复叶的羽状分裂顶端位置比较圆,但又有小锯齿。我实在查不到细节类似的,不过那本书里的图片也是并不算很清晰。

凤尾蕨之外,其实还拍到了一株鳞毛蕨亚科耳蕨属的某一种蕨类,但它也让我有些茫然,因为也是无法查到完全符合的耳蕨,我发现耳蕨属的蕨类也好多,叶片差异都比较大。不过这倒是我昨天拍到的唯一一种鳞毛蕨亚科的蕨类,虽然鳞毛蕨亚科也包括了很多蕨,但是看上去至少在清源山,还是凤尾蕨的天下。

背面可见圆圆的规则排列的孢膜,这样的圆形孢膜是鳞毛蕨亚科的特征之一。

我不是很清楚为什么耳蕨属的“耳”是来自哪里,猜测可能是基于羽状复叶的小叶片形状?然而看上去同属耳蕨属的几种蕨类的叶片,差别还都挺大的。

最后给这一种耳蕨和它的伙伴们来一张合影吧。傍晚的山林实在太美,余晖是天然的舞台灯光,把林下的植物都染成了金色。它旁边的地上还可以看到海金沙。

林中的小路看上去已经很久没有人走过了。

其实这段光辉璀璨的时间,只有大概短暂的十五分钟,但是那一刻的光实在太美,相机只能记录下也许十分之一?尤其是这张,实地看其实是一片灿烂的金光,是日光照在那些叶片上的反光形成的,非常梦幻。

最后放两张是路边静静开放的野栀子吧。虽然没有重瓣,就是简单的白白的小花,但是仍然好美,非常适合这样几乎没什么人走到的环境,像甜美中有一点儿忧郁的微笑。

从林子里走出来,还遇到了非常美的晚霞,天空的颜色太梦幻了!

不过最值得庆祝的,是我这次进山里穿的全套装备很管用,走的虽然是平日里蚊虫最多的那片区域,但是并没有像往常那样被蚊子咬得很惨,以后可以随心所欲进山林了!当然啦,因为穿了长袖长裤帽子和全包覆的鞋子,也几乎把我武装到只露出眼睛。也许再试几次,经验丰富一些,我还可以写一写夏季进山林如何物理防蚊虫,这真的不是一件小事,被咬到几天走不了路后,真的再也不敢小看这方面的风险了。

先写到这,欢迎同样对蕨类感兴趣的各位留言交流!下次进山后再更新!

【本篇蕨类植物关键词】海金沙科-海金沙 骨碎补科-骨碎补 卷柏科-翠云草 凤尾蕨科-野雉尾金粉蕨、扇叶铁线蕨、半边旗、剑叶凤尾蕨(疑似)、未确定两种 鳞毛蕨科-耳蕨(种未定)

参考及推荐阅读书目:

- 《中国石松类和蕨类植物》 作者:张宪春 北京大学出版社

- “自然野趣大观察丛书”:《蕨类》 作者:郭城孟 福建科学技术出版社(台湾:远流出版社《蕨类入门》)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐