[史話]臺灣民主運動的關鍵一步——美麗島事件

四十多年前的那一夜裡,民主運動的火苗在高雄燃起烈焰,稍稍照亮臺灣人民的希望。

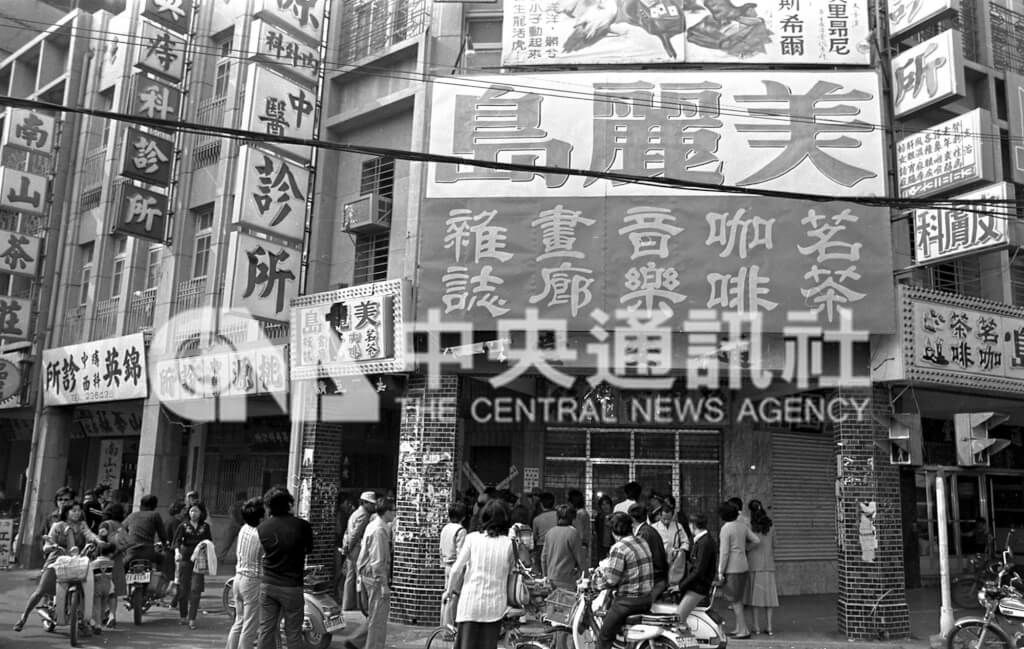

日前臺北市長柯文哲表示,高雄捷運的美麗島站該去歷史和政治化更名為「大港埔」,引發一些政治人物的不滿,他們都強調著美麗島事件對臺灣與高雄有極高的重要性。但試問那些維護「美麗島」的群體,是否關心過美麗島雜誌社現址長什麼樣子?更關鍵的是「美麗島」這個名稱,對如今高雄市民而言,究竟存在著什麼樣的感受呢?

回溯四十多年前民主風起雲湧的時代,黨外勢力逐漸壯大,1979年臺美斷交後,在民情激昂的狀況下,《美麗島》雜誌創刊,不久便於高雄成立服務處。在各地服務處中舉辦活動次數最為頻繁的高雄服務處,計劃在當年12月10日舉辦世界人權日的紀念活動,過程卻屢遭打壓,尤其是活動前夕發生的鼓山事件,更造成黨外人士群情激昂,原本希望定點舉辦的室內演講聚會,遂演變成具有抗議色彩的遊行運動,起初不打算南下參與的黃信介、呂秀蓮、陳忠信、黃順興等人,也緊急出席高雄的活動。

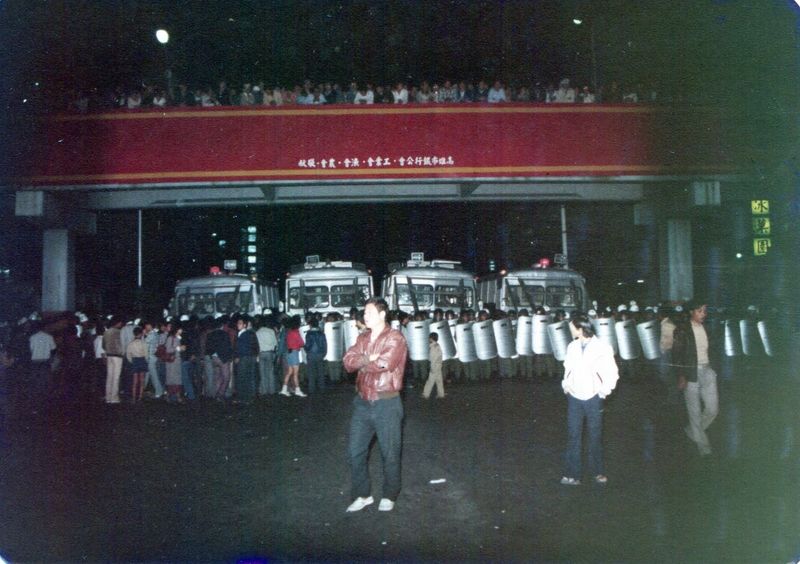

與治安單位協調失敗之後,遊行隊伍在當晚六點多出發,由於原先預計前往的扶輪公園(今中央公園南側區域)已被部隊包圍封鎖,故從服務處集結後,即轉而走向北方,舉著象徵光明和希望的竹管火把,抵達中山路、中正路口的大圓環(大港埔圓環),停下來開始演講,不僅周遭群眾萬頭攢動,天橋上也站滿了人聽著演講。

不過遊行隊伍出發的同時,原先在市立體育館內集結的鎮暴部隊,也正朝著服務處的位置前進,逐漸包圍大圓環四周通路。遭到封鎖的演講現場,群眾開始鼓譟不安,施明德與姚嘉文便進入第一分局(今新興分局)談判,希望撤除部分的包圍憲警,最終談判破裂,加上鎮暴車冒出了白煙,使得恐慌的群眾往西側中正四路方向逃離。

突破封鎖線後,更多圍觀的群眾加入遊行行列,但忽然出現一群不明人士,假裝成一般民眾持木棍追打憲警,據說是官方事先安排好的。遊行隊伍經過南台路、自立路口後,在瑞源路左轉欲回到服務處,過程中又有流氓趁亂報復,任意毆打憲警,甚至保一總隊其中一位中隊隊長還聽到出手的暴徒中,有人說:「你們沒有必要回手,我們打一打就不打了。」疑似有治安人員潛伏群眾之中。

回到服務處前的群眾仍情緒高張,不願解散,黨外人士只好繼續演講安撫群眾。到了十點左右,忽然一陣陣的聲響從南邊傳來,鎮暴部隊像大恐龍般往服務處逼近,鎮暴車施放催淚瓦斯,群眾在煙霧瀰漫中被衝散,兵民在打鬥中雙雙掛彩,進行一連串的驅散後,到十一點才結束整起衝突。

事件過後,軍警情治人員展開黨外人士的大逮補,並以軍法法庭審判,不過在家屬的營救與海外的聲援下,才採取公開的方式審判。原本官方認為此舉能殺雞儆猴,卻適得其反,民眾不僅增加對受審人士的同情,更進一步認識了自由權利,為臺灣未來民主思想種下關鍵的火苗。

走過四十多年歲月的美麗島事件,是臺灣威權統治逐步弱化的轉捩點,間接促進後來的解嚴,培養出國家民主化進程中的重要推手,「沒有美麗島事件,就沒有臺灣民主」中研院的學者吳乃德如此認為。然而,在城市風景快速變遷下,高雄市民如今要怎麼認識這個又被稱為「高雄事件」的重要歷史呢?

當年舉辦世界人權日活動的高雄服務處,舊址建築早在2004年即已登錄為高雄市的歷史建築,在過去的十多年間連續轉手、轉租下,此一文化資產的外觀歷經多次拉皮,現今難以辨識其原貌。儘管該建築為私產,不過在其閒置期間,幾乎沒看到官方進行協調、規劃再利用的動作,如此重要的民主運動見證,卻無法妥善延續其場域的文化教育價值,在這座臺灣唯一被全民人權教育協會(PDHRE)認定的人權城市裡,是再可惜不過的事了。

相對於文獻史料,歷史地景(Historic Landscape)是蘊含事件精神的真實場所,城市空間的記憶不斷地堆疊,歷史地景就好比城市的儲思盆,是可以說故事的地方,同時也具備教育功能。如果想把民主運動的精神延續到下一代,告訴他們現今所享受的自由民主,並非天上掉下來的禮物,進步的未來仍須靠大眾意志來貫徹與實現,不是就更應該妥善地維護歷史事件的關鍵場景嗎?

儘管現今美麗島事件現場周邊,可見象徵祈禱的捷運站出入口量體,以及象徵促進和平的紀念碑,仍然希望往後臺灣國民與高雄市民,不用只透過這些事後打造出來的紀念物品來閱讀歷史,而是能夠在有形的地景空間中,認真感受曾經前輩們的篳路藍縷。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!