【讓愛發電】以母系社会为透镜,翻看父权话语 (二)|听一听,停一停

第二章

有非常可悲的一个事实:在我了解了许多案例,包括家暴受害人、精神病人之后,我看到暴力和压迫都是传递的。一个霸凌低年级生的孩子,可能在家中常惨遭父亲的暴力;一个从小就被轻视的女人,长大了也轻视她自己和其她女人;被母亲控制得死死的女人,也把自己的女儿控制得死死的……无数“媳妇熬成婆”的权力循环,渗透到了日常生活的每个细节。这一章,我想基于拉康的女人与phallus的两大关系来讲父权下母亲的基本境况,阐明为什么父权母亲才会常控制孩子,带给孩子吞噬感,而母系社会的母亲恰恰不会如此。

在还没查资料前,我想象已经进入农耕时代的母系社会可能会有很强的、让男性害怕的母权。并且这个母权像一个黑洞,会带来吞噬感。我还想像这个洞会是母权社会的phallus,多了阳具而没有子宫的男性至少要遭精神折磨的。但现实跟我想象的毫无关系。在我查阅的资料里,母系社会反而是平权社会。母亲虽然更有权力,但却不存在对他人的控制、剥削、吞噬,反而是父权社会的母亲才更容易控制孩子,给孩子带来吞噬感。原来,我只不过是把父权母亲,增添了一点父权式的权力,就以为这是母系社会的样子。

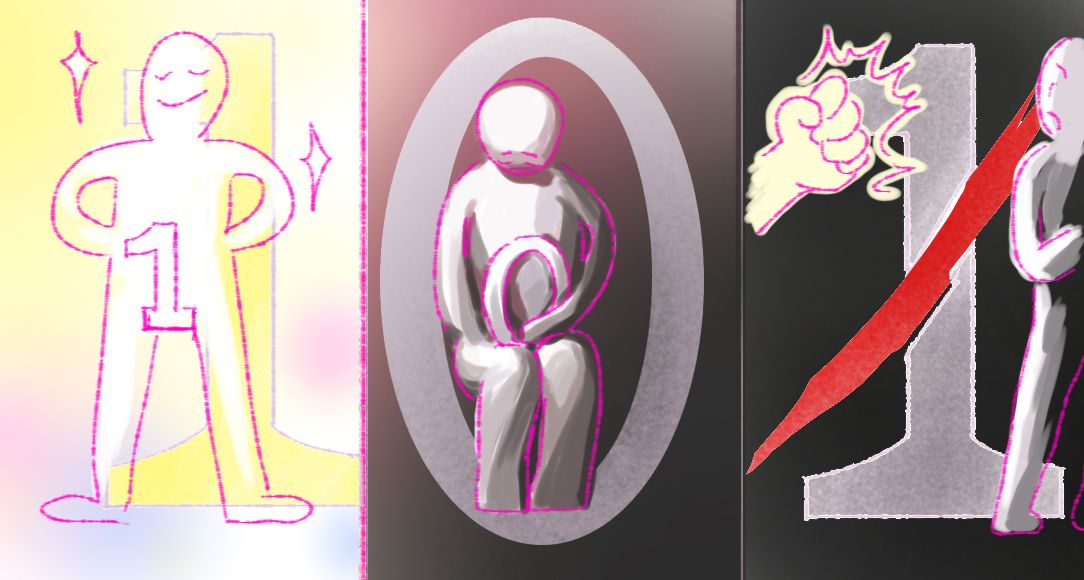

我会这样想有一个原因。在父权社会,有阳具的人(用1表示)才是完整的人,才是主体;而没有阳具的人(用0表示)则是天然就被阉割了的;至于背弃了自己身上阳具的人(划了杠的1),那可就罪该万死了。

于是,我转换了一下:

将没有阳具的人(0)看作是完整的;有阳具的人(1)看作是多出来一个东西的人,这想想就很尴尬;背弃阳具的人(划杠的1)可能也很多,毕竟没有阳具才是完整的。

我的这些想法,都没能想象一种全新的、更为平等的一种权力关系,只是符号位置的变换而已。这也恰恰说明我对phallus中心的理解还不够透彻,不知道phallus中心如何结构出这种权力关系。母系社会则向我展示了我的想象之外的可能,并且让我反思:拉康是不是过于放大了phallus的作用,以至于有些时候将一些人类社会都会有的功能也都认为是它的功劳?

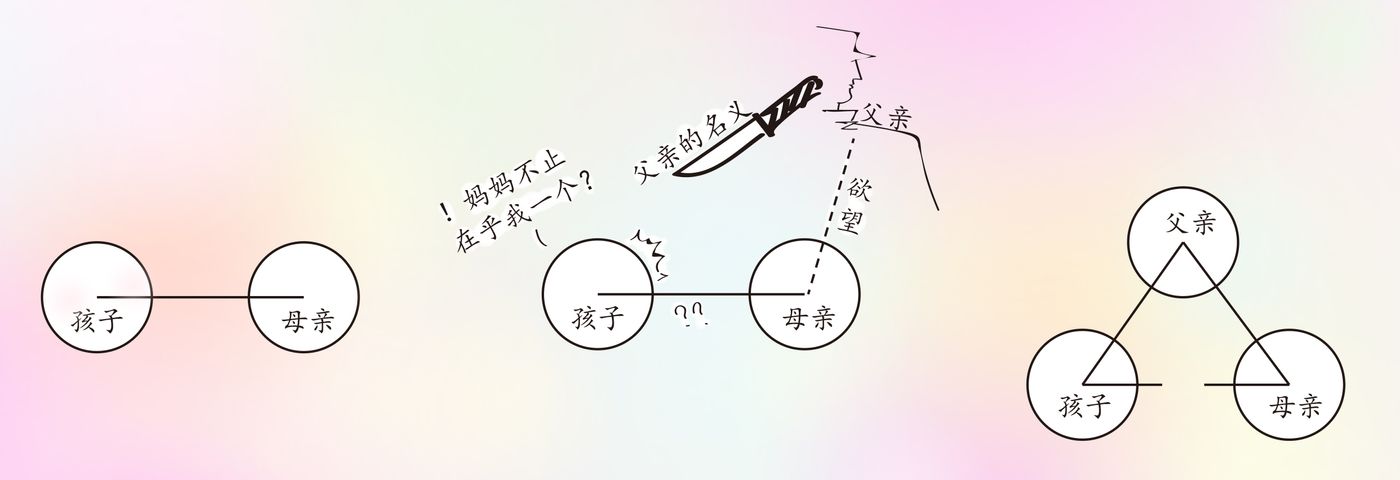

那么,phallus有什么功能呢?在精神分析的模型里,人在出生后的幼态持续期间,会认为自己与母亲这一原初大他者是一体的。随着婴儿的成长,ta开始进入镜像阶段,认识到自己是整全的、而非破碎的。接着孩子会意识到母亲是欲望着(象征的)父亲的、母亲是有缺失而不是整全的、万能的。此时(象征的)父亲也随之介入,让孩子开始进入“俄狄浦斯”阶段,认同父亲或者母亲,将父亲或母亲当作自己的仿同(identification)对象。

在母婴阶段介入母子关系的“父亲”是象征的父亲打破、分割了母子之间融合一体的连结,将孩子带入到符号界,使孩子不再停留在母子互相欲望的二元关系之中。这个“父亲”是象征秩序,是权威,是与母亲融合的禁令,是母亲所缺失的,是欲望着的。他或是真实的父亲;或是帮助孩子描述感受的语言;或是母亲望子成龙的那个“龙”;或是母亲没有而父亲才有的权力……这一切,是被拉康叫做“父亲的名义”(Name-of-the-Father),并且到最后还是指向能指链的中心:Phallus。

而我要强调的是,在父权社会,这个phallus是一个单数的、唯一的主能指。围绕着这一个phallus,男性之间形成了竞争关系,就像国王一样,王子们永远在竞争这个位置,好让自己成为唯一,他们也相信自己是唯一的,是The One。因此家庭中只能有、一定要有一个权威的大家长、一个父亲(或祖父),这个父亲带领着自己的家庭。并且这个家长不能没有权威,也不能受到挑战,更不能分享权力。

一开始,孩子欲望着母亲的欲望。慢慢地,孩子认识“父亲的名义”,不再欲望“母亲的欲望”,开始区分两性。同时,两性的仿同(identification/自我确认)对象不同,在无意识层面也就与藏于“父亲的名义”之下的主能指phallus的关系不同:

男孩开始知道自己将会有勃起的阳具,既自豪于此,也恐惧来自“父亲”的阉割(有些男孩认为自己处在“父亲”的位置时,会欺负其他男孩。比如把其他男孩架起来让他的裆部撞树,这类类似阉割的方式。男性间的玩笑,除了用来体现阳具的、关于女人的,另外很多就是关于阉割的。可以说阳具自信和阉割焦虑几乎主宰了男性的一生)。

而女孩开始意识到自己永远不会拥有阳具,并且是先天就没有阳具的,必须得老老实实地处在缺乏(阳具)的位置,成为被欲望的客体(这个阶段就开始了俄狄浦斯情结,精神病结构的主体则是另一回事)。

另一边来看传统摩梭。摩梭文化里符号界的中心不是phallus,而是mi。但与phallus不同,mi不是单数的、唯一的,而是复数的,复数是mi的重要属性,摩梭并不存在一个唯一的母亲。《无父无夫的国度》的作者周华山在摩梭人家中居住的时候,他始终搞不清楚哪个妈妈生了哪个孩子。这里,母亲与母亲之间、女人与女人之间,能够真正地共处、联系、有空间。复数的“母亲”并不构成唯一权威、母亲中心主义,孩子与母亲的相连也就不像父权社会中会有灾难性的后果。在精神分析模型里,由于“父亲的名义”的介入使孩子离开二元的镜像,知晓他人的存在,知道了母亲并非万能的,令父权的法则、禁忌写入身体。那在摩梭,与“父亲的名义”作用相近的不是 “母亲的名义”,而是“祖先的名义”,它标注了母亲是有限的,也会死亡的现实。

Tips:摩梭是家屋文化,也有所谓“传宗接代”,家屋的名字要有当家人传承。但当家人的选择,不是谁指定谁,而是在日常中,通过对生活事情的商讨,最后看谁合适、愿意,最后谁继承的,没有斗争,也不需要非女儿或有血缘关系才可以。

摩梭“祖先的名义”就在摩梭人最重要的家屋、最重要的房间、最重要的位置“火塘”中。家屋不灭,火塘的火就永远不灭,这里居住着祖先的灵魂。在火塘边禁忌是最多的,尤其关于性的话题是绝对不能说的,这个房间同时是老祖母和孩子的房间(孩子在13岁成人礼前都居住于此),一家人也在这里吃饭、聊家庭事务。只要出了家门,摩梭人对性的讨论变得十分直接,由此可见,直系亲属间的性禁忌是在火塘边以“祖先的名义”确立的。

如此一来,原本“父亲”的功能,就不需要男性代为执行了,也不需要女性来做这个黑脸。祖先的火塘作为精神上的他者伴随孩子成长,再加上是多位母亲不分彼此共同抚养孩子,也不存在母亲间竞争孩子,或为自己的孩子跟别人计较。因此,虽然摩梭人心理上不离开母亲,却不会有母子互相欲望的二元关系问题。而这个问题在父权社会,是一个大问题。

母亲的phallus

我们已经知道,在父权社会阳具的有无如何作用在不同性别的孩子身上;phallus中心的话语如何让女性没有位置、没收女性成为自己主人的话语权力。在这种种境况下,女人无论是婊子、母亲还是女人,总处在无(noting)的位置:没有语言、没有话语、没有权力、没有位置、没有自我价值。就好像越缺什么越要补什么一样,也就有了女人与phallus的两种常见的基本关系,而且这两种关系,女人都是要将自己奉献给别人才有存在感的:

1. 成为有女人味的女人,也就是成为可被男人拥有的(象征的)phallus。

2. 成为母亲,有了孩子后,孩子被当作自己的(象征的)phallus。

Phallus作为符号界的主能指,实际上并不能为谁所真正拥有。就算是男性也一样,肉身的阴茎只是phallus的象征(但很多男性真的相信自己有phallus,信得多深,不行的时候打击就多大)。父权给予phallus非凡的位置,其所散发的光芒、利益,总引诱着人们去拥有它。有许多物件、客体对一个主体而言,也都象征着phallus。名利车房、可被拥有的美丽女人,女孩的玩具娃娃……对被父权的phallus中心话语所结构的人而言,拥有它们,就如同有phallus。相反,没有phallus就什么也不是。在这种恐慌之中,人们越加要紧紧攥住手中的phallus象征。当孩子是有“阳具”的儿子的时候,一个父权下的母亲就更要紧握不放。因此,父权下的母爱不仅是溺爱,还常要控制。

我曾看到一个女生说,去了男朋友家,发现男朋友“自己的”房子与他父母家在对门,在他睡着后,他妈妈还会开门偷看。这样的例子不罕见。在汉文化中,“隐私”二字在家庭中几乎是罪大恶极的,“自己人”是不能有“秘密”的。不少人都有儿时的日记、信件被偷看的经历,在家长的权势之下,孩子完全没有个人空间可言。至于孩子的意志,也常常被家长的意志所替代。而母亲,往往接管了孩子的身体。

有一句话,生动地说明了这样的母子关系:“你觉得冷,不是冷,你妈觉得你冷,才是冷。”在这里,孩子的身体感受变得不重要了,被否定了,甚至不被认为是真实的,只有母亲替代孩子的那部分感受才是真实的,即使这是基于感官的感受。这就让孩子失去了与ta自己身体的联系。在我了解到的一些严重的个案中,孩子长期被严重地剥夺了自己意志、感受,变得十分木讷。有些个案的无意识身体也没有整合,处于被母亲如提线木偶般操控的境地。大部分汉文化地区的人,由于传统文化对“反抗家长”这种可能的绝对压制,对母亲控制欲也难以反抗,只能不满或焦虑,或离开家乡。

在摩梭,孩子永远是母亲的孩子,这体现在他们的社会文化之中:只要与妈妈同辈的人,都要叫xx mi。可以说,摩梭“母亲”是复数的、广泛的母亲,而不是一个单一的、被切割的、为没有位置而焦虑、痛苦的母亲。就如暴力与压迫总在人之间传递一样,爱与尊重也传递于人之间。摩梭母亲被尊重、被爱,也就能对孩子有尊重和爱。她们能放松地去爱孩子,不需要紧紧地抓住孩子不放;照顾孩子,但不形成一种对孩子的吞噬感。

父权下母亲抚养孩子的困难,无论多少代女人养过孩子,都没有人把这当作真正的知识、要面对的现实告诉下一代的未生育的女人。告诉女人的,只有那些连哄带骗的词句,“生了孩子,你老公就会对你好了”“没有孩子的人生,不完整”……这更令一位母亲只能在照顾孩子中寻找价值,将孩子视为自己可拥有的phallus。我们在宫斗剧中也常见宫廷中女人的目标就是生下儿子,让儿子成为太子,登上权力高位,再往后,就是成为皇太后垂帘听政,似乎这样是最满足的了。但真的能满足吗?孩子始终是个人,而不是母亲的附属,ta终将要长大。

20世纪期间美国流行文化电影中父亲常常扮演帮助孩子成长的角色,父亲以探险家般的气概带领着儿子。一些角色,尤其反派的母亲是控制欲极强、歇斯底里的,她控制丈夫和孩子、情感不独立、寄生于儿子身上使儿子不独立……这是另一种害了男人的“阁楼上的疯女人”,但这些片子对她们为何如此并不感兴趣。在孩提时候,女孩靠照顾自己的玩具芭比来获得快乐,不鼓励对一切冒险游戏的兴趣。可抚养孩子、与孩子成长其间的艰难与需要放手的勇气难道不是另一种探险吗?

女儿

父权下的母亲面对女儿,又与儿子有些不同。她深知女儿是先天的被阉割了的,就如同她一样,也是nothing,而她也是女儿自我确认的、仿同(identification)的对象。

一个女孩出生,比起男孩,并没有什么未来可以期待或值得诉说的。拉康说“人是言在”,但没有语言来言说女孩的存在,她是空无的。等她长大些,被给予美丽的玩具娃娃,可这娃娃又教了她两件对女人最可悲的事情:

1是,女人的价值在照顾娃娃、照顾别人里得到满足,也就是前文说的拥有phallus。但这拥有是假的,实际上是照顾。

2是,等女孩长大后,必须得像这娃娃这般完美,才能有人爱她。这是成为phallus,依然是一个客体。

这些游戏的影响是巨大的。女孩长大后,确实常常会希望像娃娃一样美丽。由于自己的空无,而更加渴望着美丽精致、同时花纹也更为碎裂的华服来显现自己的形状,这样至少能得到一个客体的位置,成为可被拥有的phallus。因此,在女人焦虑时去买衣服买包,是太正常不过。等女人成了母亲生了女儿,尤其是没有生男孩儿就生下了女儿,她没能实现为夫家传宗接代的使命,这让她对原本就空无的自己更加失望。周围的人也对她、对她女儿的性别失望,这一切就像沉默的黑雾一样包裹着母女俩。在接下来的日子里,她又与女儿互为映照,女儿就像当年的娃娃一样,被她打扮,放上自己的期待:一个美丽的完美女人(而不是一个幽默风趣勇敢的人)。女儿成了妈妈的phallus,一个客体中的客体,女儿又拿着一个娃娃做她的phallus,女儿等到再生女儿……这是一条永无止尽的、客体之客体的循环链条。

女儿与母亲的关系十分复杂,女儿常是母亲的分身,母亲对自己的忽视、厌弃、否定、压抑总会传递到女儿身上,无论女儿年龄多大。对自己身材苛刻的母亲,会不自觉地挑剔女儿的外貌。她否定自己,也会否定如同自己倒影的女儿。她面对父权目光的焦虑、对完美女人形象的妒恨,也会如数倾斜到女儿身上。能够爱自己的人会像纳西瑟斯一样爱自己的倒影,相对的,恨自己的人也恨自己的倒影。暴力和压迫在人之间能够传递,便是因为人以自己为介质。不断伤害其她女人的女人,首先要看到她对自己的自我厌弃。因此,就算女儿长大了,只要女儿还想做“父母的贴心小棉袄”、不离开与母亲互为倒影的位置,就依然要承受这样的母亲带来的暴力和压迫。

如果女人从小就能得到尊重、肯定、支持、爱护;能接纳自己的身体、觉得自己怎样都是好看的;能去勇敢探索;能展现自己而不被打压。如果女人能知道自己无论如何都是被期待的,不用为没有成为完美女人而嫉妒其她女人;不需要为生下女儿而没有儿子而心忧、甚至是恨自己;不需要无措地面对新生儿;也没有被轻视、轻蔑、哄骗;也不需要承受从原生家庭到夫家的语言、肢体暴力;不需时刻要为自己可能遭遇的性暴力而恐惧、自我审视…… 那这母亲该多自由。这时,她得到的这些爱与支持,也会传给别人和孩子,那么,孩子也会如她一样自由。