Decentralized Identity(DID)- Part II

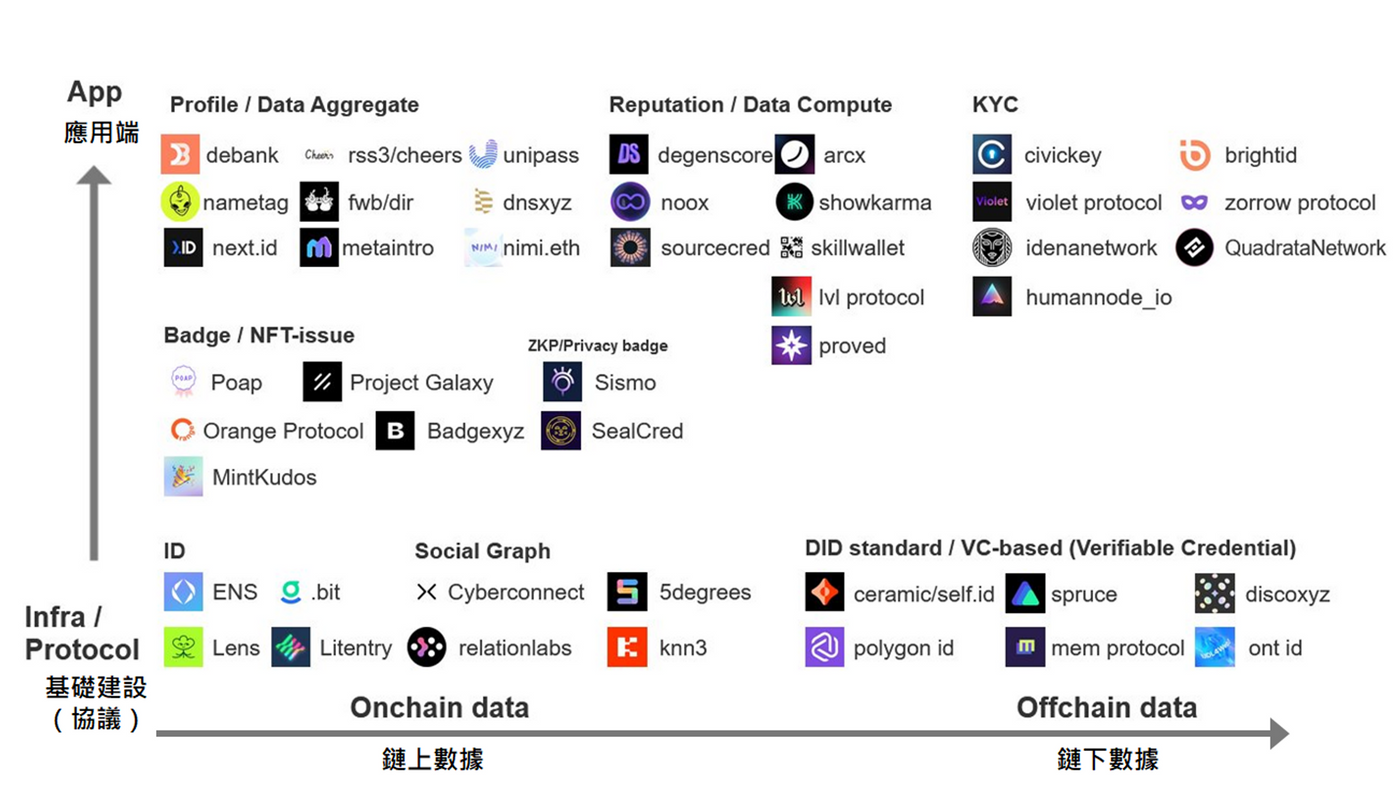

項目分類

鏈上行為認證類

這類別的應用場景首先是提供用戶鏈上(去中心化)的 ID,像是常見的 ENS,或是地址等可以呈現自己鏈上身分或是資料的地方,簡單來說就是自我介紹的簡介頁面。接著透過地址進行相關的操作,像是社交互動,活動參與等,各個項目能頒發給用戶一些像是 POAP 的出席證明以作為鏈上活動的依據。最後透過社交圖譜,把一個人的社交狀況、活動狀況呈現出來,也可以依此找到同溫層的夥伴並且更了解自己的行為模式。而這些項目的主要目標也就是藉由這一連串的社交操作去吸引你到鏈上或是協議上進行應用,這也是所有社交平台的本質。

1. 顯示身分

這類型的協議就像是 Web3 的 Facebook 一樣,透過蒐集用戶的鏈上操作呈現在個人介紹或是資料上,讓用戶能夠透過頁面了解認識他人。

滿足的痛點:

- 打破傳統社群媒體(平台)的控制權

- 自媒體、創作者不會因平台機制改變而影響收益(內容、受眾、生計等)。

- 將社群平台與創作者的競爭剝削關係轉化成協作關係。

- 把社交資料帶在身上

- 所有社交紀錄都會被保存成一項證明,Lens Protocol 會把所有操作紀錄轉成 NFT,變成一項社交證明。

簡介:

- 去中心化的社交媒體平台,去除傳統社交媒體的掌控(中心化),讓所有內容創作,都屬於自己。

- 創建小故事:Lens Culinaris 是一種高大的分枝植物,帶有透鏡狀的小扁豆豆莢。它與某些土壤細菌有共生關係。如果將根留在地下,它們將為鄰居提供氮源。

- Lens Protocol 是植物本身;使用者、開發者是土壤細菌。

- 如果開發者、使用者(土壤細菌)都可以大量在 Lens Protocol(植物)進行操作(提供氮),Lens Protocol 將可以回饋更多資源(氮源)回來,最後多方都能成長茁壯(獲利)。

生態圈:

- Lensfrens:同溫層(有相同性質、相似社交途徑)搜索器。

- Lenster:建立社群、開源的社群平台。

- Phaver:代幣回饋機制的社交 App(手機App)。

- Alps Finance:讓 DeFi 投資人建立投資圈的社交平台。

- Refract:展示個人連結的頁面,類似Linktree。

- Sepana:搜尋引擎,用來找尋內容、社交圖譜、自介等。

- Iris:有訂閱機制的內容平台,透過訂閱獲取內容。

- Clipto:付費收藏(擁有)創作者內容的平台。

- Zilly:Web3 社交搜尋引擎,與人產生連結、建立社群。

優勢:

- 目前去中心化的社群平台是藍海,而且目前知名的項目也不多,Lens Protocol 算是較有知名度的項目。

- 創辦人 Stani Kulechov,同時也是 AAVE 創辦人及首席執行官,不僅可以透過 AAVE 協助拉名氣一波,而且大 V 相對比較拉得到資源、募資,成功發展起來的機會較高。

- 目前尚未有發幣,可以低成本(只要買NFT進入)使用並埋伏一波。

- 如果靈魂綁定代幣(SBT)能夠爆發,這個項目會是首當其衝可以搭上順風車的項目,因為機制跟 SBT 在做的東西非常類似。

- 目前很多項目都圍繞著 Lens Protocol 發展,他比較像一個公鏈的感覺,去吸納跟聯繫很多 Dapp,這樣發展比較容易壯大。

缺點、風險、問題:

- 人們是否願意放棄方便的 Web2(Facebook、Instagram)服務,轉而透入 Web3(Lens Protocol)的懷抱掌控資料存取權。

- 熱度、知名度偏低。用戶很有可能更願意使用 Twitter 之類的平台開發的 Web3 功能。

- 只要每做一次操作(追蹤、加入社群、發文等)就會得到一個 NFT,所以如果使用很頻繁的話就會得到很多 NFT,這樣會分散注意力 → 可能要花大量時間整理資訊。

投資機會:

- 在 Opensea 上買 NFT,有點類似買賣域名的感覺 → 可以掃一點實用、特殊的名稱,然後等爆發後拍賣。

- 如果你是創作者,你也可以開始創作,然後把資料放入 Lens Protocol 就相對有先行者優勢,比較容易被看到 → 說不定可以小賺一點錢。

- 趁早期多多操作,埋伏一下,祈禱空投代幣。

簡介:

- 以太坊域名服務(ENS)是一個區塊鏈協議,旨在將錢包地址縮短為易於讀取的形式。像「GhUYSHnSKF87nsb278OHGYNSPWEDQ1」這串地址就很難被記住,但採用 ENS 後,該位址可以縮短為「Adam.eth」。

- 類似於 DNS,ENS 也允許用戶選擇自己的獨特名稱。一旦確認了這個名字,它將不再對其他人開放。不過,對該名稱的擁有權也可能過期,因此要在其他用戶取得該名稱之前定期進行更新權利。

- ETH 域名在技術本質上是非同質化代幣(NFT),代表它們可以被出售、購買和交易。

- 通過一個 ENS 名稱,用戶可以在這儲存所有的錢包地址,並接收任何加密貨幣、代幣或 NFT。

- 可用來搜索他人所擁有的域名。

優勢:

- 它建立在以太坊區塊鏈上,代表用戶有更佳的安全和隱私度。它主要是為了能夠以更簡單的方式來命名 Web3 的資源,例如區塊鏈地址和去中心化環境中的分散式內容。

- 在適應性方面,該架構支持將用戶擁有的 DNS 名稱導入 ENS。這些包括 DNS 名稱,例如 .com、.org、.io、.app、.xyz 和 .art。

- 有別於 DNS,ENS 功能變數名稱(Domain Name)由智能合約擁有,並由一個去中心化的自治組織(DAO)管理,而不是類似於 ICANN 的中心化機構。

- 能夠代表所有錢包位址的名字,避免錯誤交易。

- 交易時必須複製和貼上非常長的字串。這個地址字串錯誤,會付出資金損失的代價,可能引發因懼怕失誤而減少交易、操作的狀況。

缺點、風險、問題:

- ENS 是架構在乙太坊上,鑄造費昂貴。

- 收費機制是年費制,沒付錢的話,該域名就會被收回,所以需要自己去注意期限。

- 機制非常基礎,所以競爭性強,很容易被其他項目(其他鏈的域名服務)取代。

- 投資機會

- 可以購買幾個 ENS,等待空投,但是 ENS 已經空投完畢,可以等待其他鏈上類似的項目,提早佈局一點點。

2. Badge/NFT issuance:活動參加證明、徽章

這類型的協議目的是紀錄人們的活動與行為,並給予一個徽章,例如出席證明(Proof of Attendance, POA)。與 Web2 集點不同的是這些證明或徽章因為在鏈上發行,可以跨協議使用,也能用於針對性的行銷,讓廣告投放能更精準的打到受眾。此外,鏈上紀錄也能透過 DeFi 積木疊疊樂創造更多可能性。

透過記錄 Web3 的活動紀錄,項目方能夠透過錢包持有的徽章設計專屬活動。活動記錄的範圍目前涵蓋社交平台及鏈上活動,例如檢測你是否有分享特定的文章、在 Discord 中是否有特定身份組、是否持有特定的 Token、是否用過某些協議等等。這些記錄有助於判斷一個錢包地址是否為真人、是否配合項目方的行銷活動,或者是否為社群活躍者。這也是給予早期支持者承諾的一種方式,讓用戶更有動力在初期為項目付出。

這個類別最有名的協議為 POAP,許多早期的活動都會在上面發行 POA,也讓 POAP 這個詞直接變成大家心目中活動參加證明的代名詞。但POAP 在使用上有很多缺點,包括申請流程很常卡住而且申訴也無效,選擇發在 xDAI 上雖然讓用戶可以免費使用,卻不是主流的公鏈,流通性不好以外也不容易做出其他衍生功能。

因此,新興的協議就能夠填補這塊空缺,代表性項目有:

滿足的痛點:

- 一站建立項目所需的忠誠度系統。

- 一個頁面集結活動參與者所需達成的所有任務資訊。

- 連結中心化網站的資料與鏈上身分。

簡介:

- 面向項目方的協議,讓他們有現成的工具辦活動(類似 Glem),活動形式可以是社群分享、鏈上交互等,也可以是項目方在自己的活動頁面設置條件,例如自己的官網或 Glem。

- 用戶完成任務後要到 Dapp 回報,確認後會拿到 NFT 作為 POA,後續項目方就能精準的對這些人群投放行銷資訊。

- 用戶設置 Galxe ID 時會先連結錢包並輸入用戶名、照片、Email、Twitter、Discord、Github,如此一來就能建立初步的 DID。

- Galxe Passport 能讓用戶驗證 KYC 並鑄造 SBT。

生態圈:

- 目前主要支援 EVM 兼容鏈及 SOL。

優勢:

- 平台上已經有許多的項目,能夠直接搜尋其他熱點活動,形成綜效。可惜的是目前的搜尋方式還是不夠清楚也不是很好用。

- 本質上其實是販賣行為資訊來獲利的協議。鑑於目前的生態發展很不錯,有明確的擊中 POAP 無法達成的需求,且有不少項目使用其服務,資料庫的模式能抗吸血鬼攻擊,可以期待他的先行者優勢將持續擴大。

- Galxe 也做了以 GameFi 為主的平台-P12,之前有針對 Steam 用戶吸了一波血,空投 NFT 來收集資料,行銷漏斗設計得很漂亮。但是是否能藉此吸引到舊有的遊戲玩家?我以玩家的角度來說其實沒有這個誘因。

- VC:Multicoin Capital, Binance Smart Chain, Coinbase Ventures, Solana Ventures 等。

缺點、風險、問題:

- 日前推出的 Galxe Passport 因為 KYC 的問題導致社群反彈。大多 Web3 用戶對於身份資訊會特別敏感,尤其是一些去中心化主義者。Galxe 甚至要求10萬名以後申請 KYC 的人要繳納 5U 的費用,但對於用戶來說,我為什麼要付錢給別人再把自己的個人資訊拱手送出去呢?

- 以用戶的角度出發,使用類似幣安 BAB 的這種本來就有做 KYC 的機構發行的 SBT 來當鏈上身份識別會更合理且方便。衍伸的問題是在綁定 Web2 身份上大公司有天然的優勢,不論在信任度、使用慣性或是方便性,小團隊搶這塊的市場似乎不太有機會。但往好處想,FB 或 GOOGLE 近幾年因為審查的問題把很多人的帳號誤刪,去中心化的需求將持續增長。

- 投資機會

- $GAL 除了治理用途以外,也是生態中的主要支付代幣。開發人員在使用裡面的功能、調用數據庫,甚至是外部調用數據庫(使用預言機或串接 API)時都要支付費用。

- $GAL 目前已經發幣,撰寫時(1/23)價格約 1.91U,近一年的高低點分別為18.26U 及0.99U,目前市值排名 237,處於很有增長潛力的位置。

- 代幣解鎖:目前流通量為總量的 23%,每三個月會解鎖約 11%,並逐漸放緩。

- 因為解鎖的問題,除了賺取幣價價差以外暫時不適合長期投資。

滿足的痛點:

- Learn to earn:建立鏈上學習履歷,把上過的課和受過的訓練集結成 DID。

簡介:

- 目前分成三大類 Learn to earn:NFT, DeFi, DAO,透過解任務一步步引導用戶學習鏈上的操作,獎勵有項目代幣及 NFT,獲得的 NFT 不可轉移。

- 要在上面發行活動必須準備至少 100k USD。

- RabbitHole 會額外收取獎勵代幣的 20% 作為手續費,並鎖定一年。

生態圈:

- dydx, Uniswap, LiDo, AAVE 等大型協議。

優勢:

- 活動因為門檻高,品質也很好,並保證用戶扣掉任務花費的 GAS FEE 以後仍然有 30% 以上的收益。

缺點、風險、問題:

- 產品單一,定位過於高端讓拓展速度緩慢且活動數量也很少。

投資機會:

- 暫時沒有。

3. Social Graph(社交圖譜):整理與社會之間的關聯

這類協議主要會呈現用戶之間的關聯。若用戶間曾經有交易紀錄或是有購買相同 NFT 的經驗,用戶之間在社交圖譜上便會呈現一條連結,當用戶操作次數、經驗越多,就會與更多人產生更多條連結,跟最多人有相關聯的用戶,就會成為圖譜的中心點。

滿足的痛點:

Web2的問題:

- 在 Web2 的社交平台中,不同的平台間的訊息跟數據無法互通。

- 假設我們兩人因為都喜歡研究區塊鏈在 Discord 上認識,當轉用 Facebook 時,即使我們在同一個社團裡,我們可能認不出彼此,也不知道對方的存在。

- 當跨平台操作後,就會造成很多訊息壟斷,使得無法深入了解對方。

- 中心化的平台將用戶創作內容占為己有,有侵犯用戶隱私問題。

CyberConnect 能解決的問題:

- 透過建立社交圖譜,了解彼此在虛擬、現實中的關係。

- 透過平台上的操作,了解彼此的社交關係,像是關注者、追隨者、買方、賣方、好友等。

- 打破平台間的壁壘及資訊壟斷的狀況。

- 用戶可將自己不同的興趣圈、領域、平台上的關係匯集到同一張社交網(圖譜)上。

- 用戶可以毫無顧忌在平台間遷移,而不必擔心自己的朋友、粉絲、內容、價值無法帶走。

簡介:

- 第一個去中心化的社交圖譜協議。

- 將社交圖譜的所有權歸還給用戶,同時為所有的 Web3 開發者提供可以整合資料的基礎設施。

- 只需將錢包連結上 CyberConnect,用戶即可訪問建立在協議上的項目、DApps。

- 在首頁展示用戶的 NFT,以 NFT 作為媒介,建構 Web3 的社交圖譜,讓不同地址可以互相關注、留言、互動,也讓持有相同 NFT 或相同社群的帳戶可以找到組織,關注彼此。

目前系統分成 3 個介面:

- Link3:組織簡介平台,組織可以在頁面上呈現連結、資訊,也可發起活動讓用戶參加。

- Cyper Graph:顯示所有用戶間的社交關係(大型社交圖譜)。

- CyberConnect:簡介平台,呈現所有用戶的社交狀況。

優勢:

- 連結 Web2、Web3 的社交平台,讓兩邊的資訊都能透過協議呈現。

- 無論是 Web2 或 Web3,目前社交圖譜賽道的競爭項目很少,還處於早期階段。

- 已跟多個知名項目進行結合,像是 Wombat Exchange、Bonfida、NFTGo 等。

- CyberConnect 算是 DID 領域內發展比較久的項目,在 2021 年就已經創立。

- 項目中已經有跟多個組織、公司建立介面於系統上,像是 Mail3、Twitterscan、Carv等,共 313 個。

- 許多大台支持者,像是 Multicoin Capital、Delphi Digital、Amber Group 等 VC。

缺點、風險、問題:

- 目前操作對新手不太友善,需要花多一點時間去嘗試,才會大概知道有那些應用

- 只解決DID的一部分,因為系統只有透過驗證地址的方式去看清一個人的全貌,但是卻無法了解用戶沒有透過錢包驗證的社交資料。像是 Facebook、Instagram 等社交平台上的關係,協議都無法了解,更不用說實體世界的交友狀況。

- 目前仍過於前期,社交圖譜的呈現過於複雜且不明確,無法一目瞭然並馬上了解彼此的關係。

- 功能目前偏少,操作完感覺沒有剛需,也沒有非用不可原因、吸引力。

- 因為社交圖譜的資料太大,所以系統常常會跑很長一段時間,才會顯示圖譜狀態。

投資機會:

- 目前尚未發幣,可透過操作平台,進行埋伏。

- 在協議上建立組織並辦活動,透過分享區塊練資訊拓展人脈、增加知名度。

簡介:

- 多鏈社交協議,可以整合用戶在所有鏈上的資料,變成統一且精準的 Web3 身分。

- 願景:秉持「一個人、一把私鑰、一個數據空間、統一的數據主權,All in one」 的理念來確保 Web3 用戶掌握數據所有權。

優勢:

- 未來會推出屬於自己的 SBT。

- 入選了火幣的 Huobi Incubator 孵化計劃,獲得 Hashkey Capital、SNZ、Signum Capital 等機構的早期資金支持。

- 與許多 Web3 的社交項目合作,例如 PNS 波卡域名服務商、.BIT 去中心化服務商、CCC Protocol、HashMix、MetaOasis、Dmail、NFTscan、Bonfida 等。

- SBT 空投機制,完成做完一些操作(行銷手法)就會送 NFT 的證明 + 獎勵。

- 透過類似遊戲的機制(發放點數)去促進大家進行操作及跟別人互動,算是滿吸引人去操作。

缺點、風險、問題:

- 目前項目還太過於前期。用戶量偏少。

- 持有相同 NFT 的用戶,可以跟官方申請在項目上建立一個 NFT 專屬 Club(社團),透過驗證 NFT 才可以進入,但目前玩法還不多,目前這個功能沒有太大用途。

投資機會:

- 目前尚未發幣,可以多操作,等空投機會,埋伏一下。

- 常常會有一些項目空投,只要做一些簡單的操作就可以抽獎勵。

鏈上身份聚合類

鏈上身份聚合的產品的目的是把資訊和其他服務統整起來並讓用戶一目了然。主要是為了解決 DeFi 用戶會在多條鏈和多個協議上,甚至使用多個錢包操作,所遇到資產管理的困難。這類型的服務也跨足到 Web3 社交,讓人能用錢包為基礎通訊和互相追隨。

1. Profile/Data Aggregate:聚合錢包資訊與資產

滿足的痛點:

- 提供無助記詞和無託管的智能合約賬戶。

- 透過設置監護人地址,在不影響錢包安全的情況下取回錢包。

- 用戶可以通過網路、APP 和瀏覽器附加元件訪問 UniPass 錢包。

- 支持用任何代幣支付費用,並與所有主流 EVM 鏈兼容。

- 跨協議的 ID 建立,把多個錢包整合在同個 ID 下面。

簡介:

- UniPass Wallet 是一個智能合約錢包,有透過電子信箱回復錢包的功能。開發者可以提供 Web2 用戶所熟悉的無助記詞、無氣費的用戶體驗。

- UniPass ID 可以創造一個與多個錢包綁定的 ID,並根據這些錢包的記錄給予一個分數,來代表這個 ID 的真實性與行為評分。綁定的錢包必須在以太鏈上持有 100 U 以上的資產(包含 NFT),並且從第一筆交易記錄在一年之前,這樣可以初步排除虛假的地址。這個 ID 也可以和電子信箱綁定,讓 Web3 交流更貼近大家原來的習慣。 目前還有整合其他協議的紀錄,串接的協議有 CyberConnect、RSS3、Galxe 等。因為 Galxe ID 融合了幣安推行的 BAB,UniPass ID 間接的利用 BAB 做到了 KYC 的功能。

- UniPass ID 也整合了 NFT 和 POAP 顯示的功能,而且整體介面是以手機用戶出發的,這點在開拓用戶的層面非常重要。

- 定位上可以視為更上層的應用,除了提供個人用戶服務外,也有提供開發者串接的錢包解決方案。

- UniPass Wallet 是一個智能合約錢包,支持透過電子信箱回復錢包的功能。開發者可以提供Web2用戶所熟悉的無助記詞、無氣費的用戶體驗。

投資機會:

- 目前受到的關注非常少。尚未發幣,只能去使用服務多互動。

2. 資產統整三劍客

滿足的痛點:

- DeFi、NFT 資產一目瞭然。

- 一站支援多種鏈和協議。

簡介:

- 除了資產統整外,Debank 還可以追隨別人的錢包,做到某種程度上的 Web3 連結。

- Feed 的功能可以及時更新追蹤錢包的動向。

- 錢包通訊功能快被推出了。

- 原本有顯示資產授權狀態的功能,已被分割到 Rabby 錢包。

投資機會:

- 尚未發幣,只能去使用服務多互動。

滿足的痛點:

- 除了資產管理外,主要著墨在簡化 DeFi 操作(swap, send, bridge)

簡介:

- 和 Ledger 合作。

- 資產統整的功能做得最好,還能顯示幣本位。

- APP 有整合錢包功能。

投資機會:

- 尚未發幣,只能去使用服務多互動。

滿足的痛點:

- 除了資產管理外,還多了 DAO 的錢包追蹤功能。

簡介:

- 這三者中最有意圖在經營用戶的一個。有用戶任務,解完能拿到點數和經驗。點數可以換 NFT,雖然目前未知用途,但未來如果發幣肯定有用。

- 首頁的功能做得不錯,讓一般用戶可以簡單的看到最近的熱點 NFT、DAO、協議和錢包動向。

- 即將推出未知功能的 Feed。

投資機會:

- 把錢包經驗練起來,收集 Zapper 發行的 NFT

3. Web3 的 NFT LinkedIn

滿足的痛點:

- 提供良好的介面讓用戶可以展示自己的 NFT,並與 Twitter 之類的外部平台連結。

- 透過瀏覽器附加元件證明持有的 NFT 並顯示在 Twitter 上。

- 提供以 NFT 為出發點的社交平台,可以從各專案去找想追蹤的用戶。

簡介:

- 可以直接在平台上追隨其他有使用 NameTag 服務的用戶,達成社交目的。

- NameTag 透過附加元件提供了 Web3 用戶在社交平台上需要的驗證功能,尤其是 Twitter。目前在 Twitter 上能夠直接顯示這個用戶持有且 NameTag 有認證的 NFT,讓你在看到ID 的同時也知道這個玩家的收藏。

- 頭像驗證功能也是讓他們的應用有價值的地方。目前 Twitter 要付費才能開通此功能,而且僅僅是驗證使用這是否持有此 Token,也就是說它並不能驗證是否為盜圖自己去亂發的盜版。相對的,NameTag 使用的白名單機制能讓人一眼看出這個 NFT 是否與認知的相同。

- 這個附加元件也讓用戶能直接在 Twitter 上瀏覽其他人的 NFT 收藏。

投資機會:

- 尚未發幣,只能去使用服務多互動

鏈上信用評分類

這類項目的初衷是拓展 DeFi 借貸的場景,把現實世界中金融行業的信用機制在 Web3 進行實現,以提高 DeFi 的資源配置效率。目前也有許多項目開始嘗試鏈上信用貸款,但目前的營運方式仍極度中心化,若未來這些鏈上評分類的項目能夠崛起,肯定能夠幫助這些鏈上信貸機制更加去中心化、公開、透明。

鏈上信用評分類跟鏈上行為認證類的徽章只有一線之差,就在於有沒有把鏈上數據呈現出來,如果把鏈上操作進行分數計算就變成評分類,把資料透過 SBT(NFT)呈現出來就變成徽章,而其實大可以兩者一起操作,所以鏈上評分類大可以將徽章的功能合併呈現,變成更大的應用。

Reputation/Data Compute:進行信用評分等複雜運算。

滿足的痛點:

- 做為未來 DeFi 鏈上信用貸款評分機制。

簡介:

- 鏈上的信用評分系統,透過分數與相關權益或是利益作結合。

- 根據地址的鏈上行為進行評分,而且有固定的評分標準,不同的操作會有不同的分數。

- 除了作為評分機制外,也可呈現自己或他人的檔案(DeFi Profile)及揭露相關操作資訊及鏈上使用狀況。

- 會把用戶分成 4 種等級,從分數低到高:PLEB, APE, CHAD, DEGEN

- 評分高者,排行榜前250的用戶可以加入城堡(限定的Telegram群組)

- 透過你的信用分數參加 Degenscore 內部分組織或 DAO 舉辦的活動,像是參與短期高報酬的 DeFi 操作、私人活動。

優勢:

- 可以透過 DegenScore 的分數來招募人才,雖然分數高的人不一定最厲害,但是這可以證明他是 Web3 或是 DeFi 深度使用者。

- 用於信用分數的評級,就可以作為信用貸款的評分及 KYC 相關的驗證。

缺點、風險、問題:

- 雖然發展很久了(從2018年就開始發展),但一直沒有明顯起色或是名聲大增,而且資料非常少。

- 項目仍然過於早期,還沒有太多需求及應用場景,也導致 DegenScore 目前的用途偏少。

- 目前的分數的應用場景,主要在 DegenScore 內的使用、活動,外部Web3世界很少用到。

投資機會:

- 可以透過增加鏈上操作多增加分數,並且衝高排名,有機會等空投。

- 推高分數,獲得參加內部活動的機會,偶爾會有項目方的福利,像是獲得項目的特殊NFT、參加高報酬的DeFi操作機會,可以小賺一點。

簡介:

- ARCx 是一個去中心化聲譽協議。

- ARCx 根據每個 DeFi Passport 持有者的信用分來量化其鏈上地址的信譽度。

- 信用分將通過分析持有者的以太坊地址歷史活動來決定,其分數為 0 到 999 分,該信用分確定了協議為用戶提供的抵押率。在申領 Passport 后,用戶會受到激勵,在多個「遊戲」中提升自己的分數來累積自己的鏈上聲譽,這樣他們就可以獲得各種好處,例如以更低的抵押率進行借貸。

- ARCx 通過為參與者提供一種無信任的方式來建立聲譽體系,並為其他協議和平台提供一種機制來識別、獎勵和進一步激勵良好聲譽,未來能做為鏈上無抵押借貸的應用工具。

優勢:

- 總募資超過 800 萬美元,2021 年 6 月,ARCx 完成 130 萬美元融資,由 Dragonfly Capital、Scalar Capital 和 Ledger Prime 領投,投資者知名度算高。

- 未來將計畫為 DeFi Passport 增加更多評分的估值方式、頁面

- 收益耕種評分,即評估耕種參與者是否支持協議的長期發展,而非單純的「挖提賣」。

- 空投評分,即評估鏈上的地址是否長期持有空投,或是在收到空投後立即出售,以評估該地址是否支持協議的長期發展。

- 治理評分,即評估地址參與鏈上治理的積極程度。除了參與治理的度量之外,用戶在鏈上做出的各種決策以及他們在協議中的治理性質也能夠反映其動機和未來的行為。

- 交易者評分,即判別機器人和真實的交易者,使得 DeFi 協議能夠選擇不同的方式與對手方交互。例如,相較機器人而言,DEX 協議也許會為真實的交易者提供更低的交易費用。

缺點、風險、問題:

- 目前已發幣,代幣的深度小,持有者少(2,965人),資金多集中在大戶手中,曾經有暴漲插針現象,幣價從 0.46 暴衝到 8,356,風險超高。

- 目前兌換管道少,僅有 SushiSawp、UniSwap,交易不易。

- 目前仍還不開放使用,無法得知其使用狀況,也無法進行操作,離實際應用仍有一段距離。

投資機會:

- 賭一波幣價暴漲,因為現在幣價極低,說不定可以放點無傷大雅的資金。

- 目前處在 Waitlist 的狀態,不確定早報名者,後續會不會有小優惠、獎勵,可以賭一下。

簡介:

- 雖然項目被排列在鏈上信用評分類,但項目在做的事情比較像是信用評分+活動參加證明徽章。

- 用戶可以透過在鏈上的操作結果去領取鏈上的徽章,像是擁有 BAYC、操作過Uniswap 協議就可以領取專屬 SBT。通過徽章,用戶將能夠輕鬆地證明他們在鏈上的互動、參與和貢獻。

- 用戶也能創造屬於專屬的徽章,並且只要其他用戶符合操作條件即可領取。

優勢:

- 透過收集徽章的方式,能夠促使用戶為了獲得徽章而增加鏈上的操作。

- 創造項目者可以藉此作為行銷方式,像是進行項目相關操作,並且上去 Noox 領取徽章,累積數量就能領空投或相關獎勵。

缺點、風險、問題:

- 介面簡單容易被模仿。

- 目前知名度、用戶數少。

- 很多項目也有做相同的事情,像是 Lens Protocol、POAP 都會把在鏈上操作的結果在項目的 Profile 中呈現,競爭者多。

- 目前沒有看到太多信用評分的部分,如果能夠有 Dashboard 可以呈現評分的話會更好,而且也可以在每個 SBT 上去呈現每個 NFT 的積分。

投資機會:

- 自己擔任項目方,上去建立操作自身項目的 SBT,吸引用戶來使用自身項目並獲取 SBT,作為行銷。

- 尚未發幣,可以偷偷操作,等埋伏。

鏈下身份認證類

身分認證主要的用途就是讓用戶在鏈上只有一個身分,因為目前的狀況就是大家可以肆意在鏈上建立錢包,然後透過錢包進行不同的操作,所以當鏈上身分無法統一的話,可能就會造成 A 錢包拿來捐款,顯示出慈善家的身分,結果 B 錢包卻一直用來洗錢,造成身分、實際作為不一致的狀況。

此外還有和現實身份綁定的功能,讓 Web2 的身份能過經由協議延伸到 Web3 來,以拓展應用價值。

1. KYC(Know your customer):進行身分認證

最知名也最容易理解的 KYC 就是交易所註冊時的 KYC 步驟。交易所自己發行的 SBT 能夠直接把現有的 KYC 資料與錢包連結,從而達到身份認證的效果。這類型的中心化機構還包含 Facebook、Google、Apple 等大企業,假設未來這些手中握有大量資料的公司踏入 Web3,其他的小團隊除了一些特殊情境,基本在這塊很難有發展空間。

目前也有一些方法是可以避開傳統 KYC 的方式(不必提供個資),而是透過實際人與人在鏈上或是線上的連結或是實際交情進行驗證,這個方式則能避開跟大公司競爭 KYC 板塊的策略,而且能節省登入個資的繁雜流程。

簡介:

- BrightID 是一個社群身份網路,主要的功能是證明自己只有一個帳號。

- 是以手機APP進行註冊,不使用網路瀏覽器,避免大家建立多個錢包,以顯現不同的身分狀態(因為大多人只有一支手機,基本就是代表一個身分)。

- 用戶無須提供任何各資或是隱私資料,像是身分證、電話、地址等,只需透過建立人脈去認識他人並且有會議此作為身分認證的依據,BrightID 透過社交圖譜(用戶的人脈)分析身份認證狀況,簡單來說,項目方會用用戶建立的人脈狀況去作為 KYC。

- 主辦單位考慮到不是每個人身邊都有朋友使用 BrightID ,BrightID 提供群組認證方式,每天有超過一場的 Zoom 群組認證會議,會有專業的主持人協助你完成認證,並且透過與參加會議的夥伴認識作為驗證。

- 合作夥伴:目前有 Gitcoin、Aragon、RabbitHole 等項目都在使用 BightID 提供的服務。

優勢:

- 目前除了以個人身分登入,也可以建立項目/企業的身份,不過需要經過人工的審核。

- Vitalik Buterin 曾經推廣過這個項目,當時用戶量因此暴增,而且也是 Gitcoin Grant 第 7 期的項目,算是小有名氣。

- KYC 的方式非常特別,不再是傳統的輸入隱私資料作為驗證,而是透過他人驗證有用戶(你)的存在,即可驗證通過,保護了個資不被外洩的問題。

缺點、風險、問題:

- 在2017年時已經創建,非常早期的項目,但是似乎沒有過多用戶。

- 已發幣,但出道及巔峰,從原本的 1.15 美元跌到目前的 0.032 美元左右。

投資機會:

- 投資點不影響生活的資金,買幣等板塊隆起,賭爆擊。

2. DID Standard:DID 數據的基礎建設

DID 的一大重點在於記錄行為,但要做到分散是儲存除了借助 IPFS 系統外,整體的資料結構也會和一般的中心化資料庫不一樣。這類型的基礎建設可以用在 DID,也同樣適用於其他需要分散式資料結構的賽道。

滿足的痛點:

- Ceramic 為開發者提供了一套標準、開放的 API,用於存儲、更新和檢索網絡中的數據。

- 結構化數據並存儲在數據模型中,不同的應用程序可以很容易地重複使用,在它們之間共享數據。

- 使用與所有區塊鏈錢包兼容的 DID 標準。

簡介:

- Ceramic 是一個基礎設施,它簡化了使用可組合的 Web3 數據構建 APP 的過程,就像瀏覽數據模型市場,將它們插入你的應用程序,並從這些模型中存儲、更新和檢索數據。當不同的應用程序重複使用相同的數據模型時,它們的數據就會自動具有互操作性。通過分散應用數據庫,Ceramic 使數據在所有的應用中都是可組合和可重複使用的。

- 將應用數據庫去中心化,使數據在不同的應用中可以普遍地組合和重複使用。該網路由 3 個核心部分組成:

- 一個高度可擴展的、分散的數據可用性和共識的基礎設施。

- 一個社群創建的數據模型市場。

- 一套用於儲存、更新和從這些模型中檢索數據的標準 API。

- 數據庫包含的內容:

- 用戶的身份訊息:檔案、社交圖、聲譽分數、連結的社交帳戶等。

- 用戶生成的內容:帖子、blog、互動消息、社交媒體等。

- Dapp 的各類動態應用數據、用戶列表等。

投資機會:

- 暫時沒有,除非你是相關開發者。但因為它做的是基礎服務,會具有較強大的護城河及先行者優勢。

IV. 小結

以上是目前的 DID 項目相關分析,整體來說都在發展的極早期。從撰寫報告到發布的過程中,不斷有新的項目冒出來,歡迎在留言區分享遺珠讓大家知道。在下一份報告中,我們將整理目前發展狀況,並對比 Web2 公司的估值來猜測 DID 賽道可能的市值,再結合整體發展的困境與對未來應用情境的想像,來尋找可能的投資機會。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!