废弃矿镇与农田上的沙尘暴,人类的末日之景在南澳

从南澳大利亚州的首府阿德莱德(Adelaide)向西出发,不再是东海岸的阳光沙滩绿树,眼前的一切为棕红色富含铁的戈壁土地所替代,跨过环澳高速公路在奥古斯塔港(Port Augusta)在斯潘塞湾(Gulf of Spencer)湾口的大桥,便来到了艾尔半岛(Eyre Peninsula)之上。午饭后困意袭来,我本想随便找一个路上的城镇简单休息一下,歪打正着般碰到了在平原上倏忽隆起的Iron Knob。

Knob于英文中有“门把手、旋钮”的意思,相较于其在平原隆起的外貌,这个名字可谓恰当非常。甫一进入城镇,眼前就是台巨大的挖掘机,眼前的牌子上写着“Birth place of the Australian Steel Industry”,即“澳大利亚钢铁工业诞生之地”。这令人甚至感到有些傲慢的自夸,与眼前凋敝的城镇极为不相称,一查Wikipedia才晓得,Iron Knob这里的铁矿石纯度极高,达到了惊人的60%,其于1900年即开始开采铁矿,起初使用牛车、随后升级成为电车(BHP Whyalla Tramway)和铁路将矿石运往临近的Whyalla港,由此再运送至Port Pirie、Wollongong和New Castle等地的冶炼厂[1]。

1932年建成的悉尼海港大桥,其中20%的钢材即使用的是Iron Knob的铁矿石;1949年时,澳大利亚 99% 的铁矿石需求由 Iron Knob 和其毗连的矿山满足。胜地不常,盛筵难再,单一的矿山总有枯竭的一天,经过一百年的开采,1998年时Iron Knob最终关闭,其人口也从巅峰时期的3000人[3]跌落至2021年的110人,成为一座鬼镇。其如今一套房屋的价格甚至只需要五万澳元左右的价格,远较澳洲其他地方的房价低廉,有些让人想到了鹤岗。

鹤岗当然不止110个人,可能一栋楼都不止110个人,Iron Knob也许是更极端版本的鹤岗,开车走在Iron Knob的街上,用死寂来形容一点都不为过。45摄氏度的烈日下,我连下车走一走拍照的欲望都被蒸腾殆尽,随处可见“道路关闭”的牌子以及欠缺维护已经破烂的道路,四散的废旧车辆,和提醒你注意鸸鹋的牌子,当然我没有那么幸运看到鸸鹋。所有能够通往矿山的道路都已经被原来的采矿公司必和必拓BHP封死,不过似乎也可以透过当地的游客中心访问矿坑的观景台,不过这需要提前预约,我只能作罢。

沿着艾尔高速公路(Eyre Hwy)继续西行,穿过长满低矮灌木的隔壁荒原,景致倒是和昆士兰内陆的Mount Isa附近有很多相似,一百公里后,两旁的景致由渐渐变成了金黄色的农场,这便抵达了艾尔半岛北部的农业区。这里是澳洲最早开垦的地区之一,早在19世纪中叶,由欧洲而来的殖民者便开始开垦艾尔半岛的土地,1846年英国的谷物法(Corn Laws)废除后,澳洲的农产品可以更自由地进入英国市场,这进一步加速了包括艾尔半岛北部地区的开垦[4]。

开车继续前行,天空逐渐由先前的澄澈渐渐变黄,狂风席卷着沙尘漫天飞舞如沙尘暴般,起初我还以为是来自澳洲内陆戈壁的沙尘,但仔细一看,沙尘竟来自两旁的农田。荒漠化(Desertification)后的农田已经很难看出曾经农田的样子,只有于公路之间的栅栏显示着这里曾经是丰饶的农场。先前我只在地理教科书中读过“荒漠化”,还是第一次肉眼所见这一切的恐怖,开车数十公里,荒漠化农田所产生的沙尘暴如影随形,即可想见规模是有多么的庞大。2月的澳洲正是盛夏的季节,但农田中空无一物,为沙砾和碎石块所占据。

看到眼前的一切,很难不去寻找这一切发生的原因。1865年,南澳测量总长乔治·戈伊德(George Goyder)划定了一条农业适宜性界限,名为戈伊德线(Goyder’s Line)。他发现,戈伊德线以北的年平均降雨量通常低于250-300毫米,达不到稳定种植农作物的最低降雨要求。而艾尔半岛北部,特别是艾尔高速公路沿线的Wudinna District、Kimba District等地,正是在这条戈伊德线附近。而在当时,人们普遍相信“雨水会跟随犁头”(Rain Follows the Plough)的农业理论,即认为开垦土地会带来更多降雨。受此观念影响,许多拓荒者在戈伊德线以北的边缘地区建立农场[5],尽管这些地区的科学评估显示降雨量低且不稳定,不适合种植农作物,这为如今的一切带来了极大的隐患。

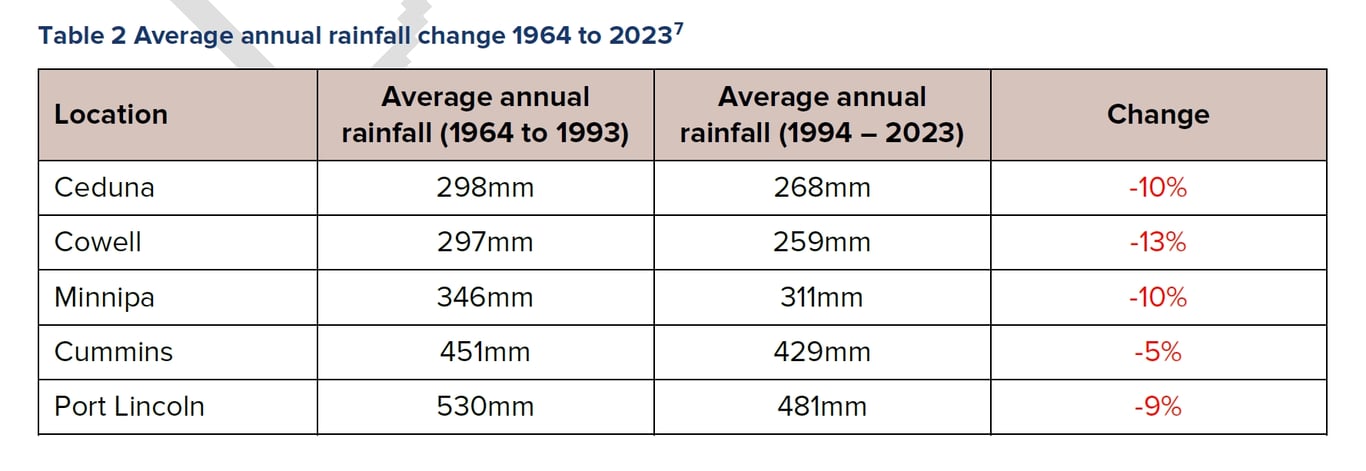

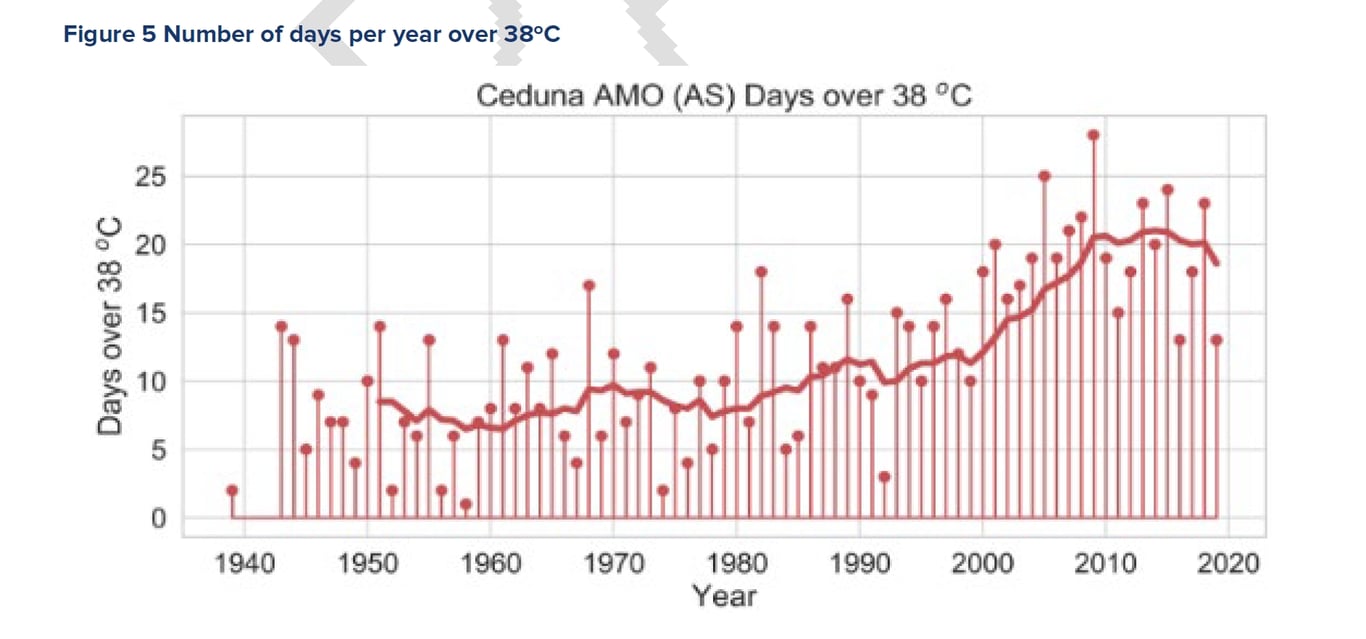

直到十九世纪八十年代的大干旱来临,农民们才意识到先前理念的错误,此前农民们都谈论着在北领地边界(Northern Territory,南纬 26 度)种植谷物作物。然而,如今谷物作物仍然无法在比Quorn(南纬 32 度附近)更北的地方生长。即便是能够生长的地区,干旱的阴影也如影随形,从而形成了造成荒漠化的恶性循环:干旱导致农作物的歉收、农田造成的低生物多样性导致了水土保持变差,导致表层土地被咆哮西风带(Roaring Forties)的大风冲刷,降低土地肥力、长期干旱和低产量迫使部分农民放弃农场,迁移到其他地区。近年来的全球变暖更是在这片本已脆弱的地区造成显著影响,例如降水量减低以及极端高温天数增加等。

干旱和荒漠化不仅仅对环境产生了极大的影响,对农民的收入损失、情绪以及健康都造成了剧烈影响[6]。根据2016-2020年对10-24岁年轻人自杀率的调查,艾尔半岛北部地区的自杀率显著高于南澳洲的其他地区[7]。即便当地议会和community也采取了如免耕种植(No-till farming)、轮牧(Rotational grazing)以及改善灌溉系统等措施,但叠加气候变化,修复业已破坏\本就脆弱的自然谈何容易。

毋庸置疑,人类彻底的改变了地球的景观,将河口变为城市、雨林变为橡胶林和农田。但就如我在Iron Knob和艾尔半岛所见到的情景,气候变化和资源枯竭是真实存在而非所谓的白左propaganda,眼前的繁华的一切终会在未来的某一天化为齑粉。我相信在中国,同样有许多远离人口密集地区,远离人们的视线的地方,存在因为污染、荒漠化或气候变化而影响的地区,从腾格里沙漠到葫芦岛,一切并不遥远。

参考引用:

[1] Wikipedia <Iron Knob>

[3] <New life for Iron Knob the birth place of Australia's Steel Industry>

[4] SA History Hub

[5] Wikipedia <Rain follows the plow>

[6] <DRAFT Eyre Peninsula Regional Drought Resilience Plan>

[7] <Poor access to mental health services linked to suicide hotspots: study>

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!