《渴望阳光》:被日军强征、强奸、奴役的中国籍“慰安妇”的苦难与战后命运

《渴望阳光》是旅日华人班忠义用近20年时间拍摄的一部有关中国慰安妇制度受害者的纪录片。该片于2015年8月在日本上映,不过一直由于众所周知的原因,难以登上国内荧幕。

1992年,“日本战后赔偿国际听证会”(「日本の戦後補償に関する国際公聴会」)于东京召开。当时还是一名留学生的导演班忠义,在这次听证会上知晓了中国慰安妇制度受害者群体的存在。他被受害者万爱花的证言与控诉所触动,于是决定实地探访这些受害者们。

慰安妇制度的受害者遍布全国各地,而班忠义主要进行探访的地方是位于山西省阳泉市孟县的进圭村与河东村,这里曾经是抗战时期八路军与日军进行游击作战地方,也是首先将中国慰安妇制度受害者的存在公之于世之处。

当时,进圭村等地没有日军正式的慰安所,日军把当地妇女抓到哪家的窑洞,这个窑洞就成了他们的“慰安所”。最早开始调查慰安妇制度受害者的是当地的一名小学教师。他叫张双兵。一次偶然的机会,张双兵得知了一位老妇人曾经的不幸遭遇,于是便开始着手调查慰安妇制度受害者,并联系了媒体进行报道。这位老妇人叫盖山西,她无儿无女,受害后身心换上多种疾病,却无钱医治,最终无法忍受病痛折磨,自己结束了自己的生命。

班忠义实地探访的第一位受害者就是万爱花。万爱花被称为“第一个站起来的中国慰安妇”,但她一直否认自己是慰安妇。她的想法不难理解,因为这一切都是日军强迫她所做的。

万爱花在被迫成为慰安妇期间,不仅身心受到侵犯,还遭受了日军的种种暴力,她的“耳朵被打豁、牙齿被打掉、两支胳膊是坏的(胳膊受伤不能举高)”,腰骨受伤导致身体变形。战争结束后,她离开家乡,隐姓埋名生活在太原的一个脏乱巷子里。

刘面换被囚禁40多天,同样遭受暴力,事后还染上了性病。她透露,对她实施侵犯的不只是日本士兵,还有同为中国人的伪军。

有一次,刘面换被折磨得站不起身。她假借方便之时从窑洞爬出去了片刻。她回忆说:“为啥还想出去呢?就是想见见老天爷,见见阳光。”刘面换的这句话或许就成为了纪录片标题的灵感来源吧。

受过日军侮辱的刘面换在战争结束后也备受村民歧视,她也因此失去了恋爱择偶的资格,被迫成为他人的“二老婆”。随着探访的进行,班忠义愈发深感受害者们需要经济和医疗救助。但是,当时的他作为一个留学生,既无法希求当地政府,又寻找不到相关的民间组织。在毫无办法的情况下,班忠义只好回到日本,向日本社会呼吁帮助这些老人。幸运的是,他在日本筹集到了不少善款。

班忠义还探访了许多位其她受害者......

河东村的高银娥被抓十多天,最后是家人拿钱赎回的。她晚年患重病无钱医治,幸亏有班忠义等人送来的善款才得以手术。尹玉林在受害50年后,仍遗留有很强的、由于性暴力所导致的“心理外伤遗患”。尹玉林的姐姐尹林香也是受害者之一,她的晚年十分贫困,一直重病卧床。郭喜翠在班忠义等人的帮助下前往就医,被诊断为“陈旧型、会阴体二度裂伤”,她后来和、受害前曾与她订婚的丈夫结婚,两人虽育有5个子女,但“由于工作原因”两人一直分居,她只好独自抚育孩子。晚年丈夫也一直不在身边。

另外本片提到的受害者还有杨明珍,她的父母被日军打死,自己也遭到了日军强暴。

纪录片中指出,当时最紧迫的问题是如何善后这些慰安妇受害者们的晚年:“失去生育能力的(受害)妇女多数收养了子女。虽说中国传统观念是养儿防老,但是因为她们养子(女)的生活也不宽裕,很多养子养女放弃了看护老人的义务。这些老人大都承受着精神或身体上的遗患,她们的晚景更显得异常艰难。”

1998年,万爱花与其他9名河东炮台的性暴力受害者及其家属向日本东京地方法院提出上诉,要求日本政府向受害者道歉并给予赔偿。但结果是,十几年来,包括中国在内的各国慰安妇受害者们的诉讼都被日本法院所驳回。

受害者郭喜翠的律师大森典子这样评价这个结果:“(日本的)法官也是在事实认定部分明确站在受害者一边,认定对照当时的国际法国内法都违法。但是作为结论,让他判决当下的政府赔偿谢罪,(恐怕)他还是缺少了这个勇气。最后这堵墙,似乎还是高了些。日本的法官知晓了这些,他们也想摸索出个解决办法。”

万爱花在败诉后表示不能理解与接受:“为什么就能败诉了?在中国把人杀了,牲口吃了,房子点了...”“咱们这个国家有问题”“如果国家和我们民间一起来对付他们,他们敢不接受吗?”纪录片不仅追踪了慰安妇制度受害者们的不幸遭遇与晚年境地,也表现了日本社会对于慰安妇制度以及侵略战争的不同态度。

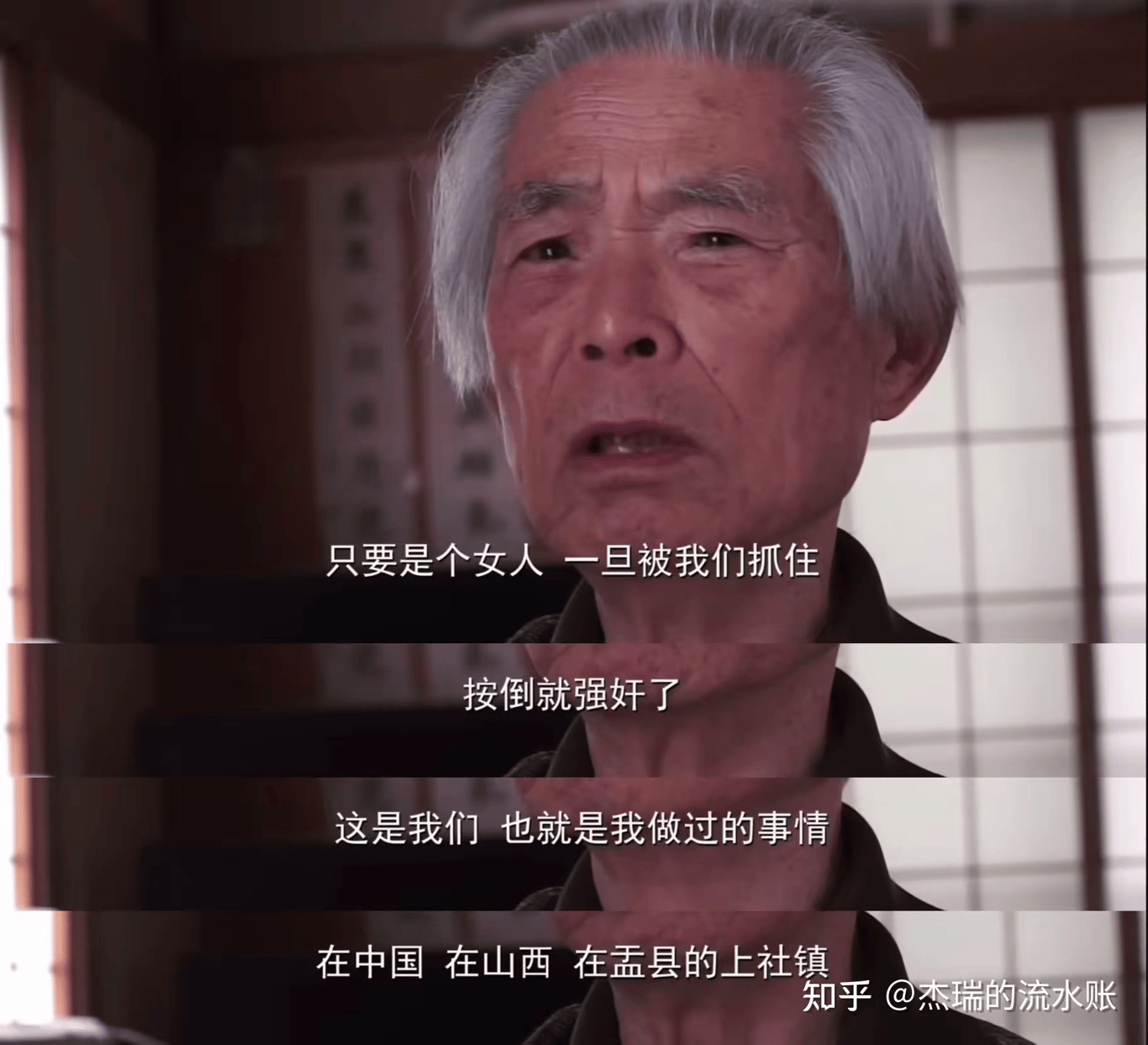

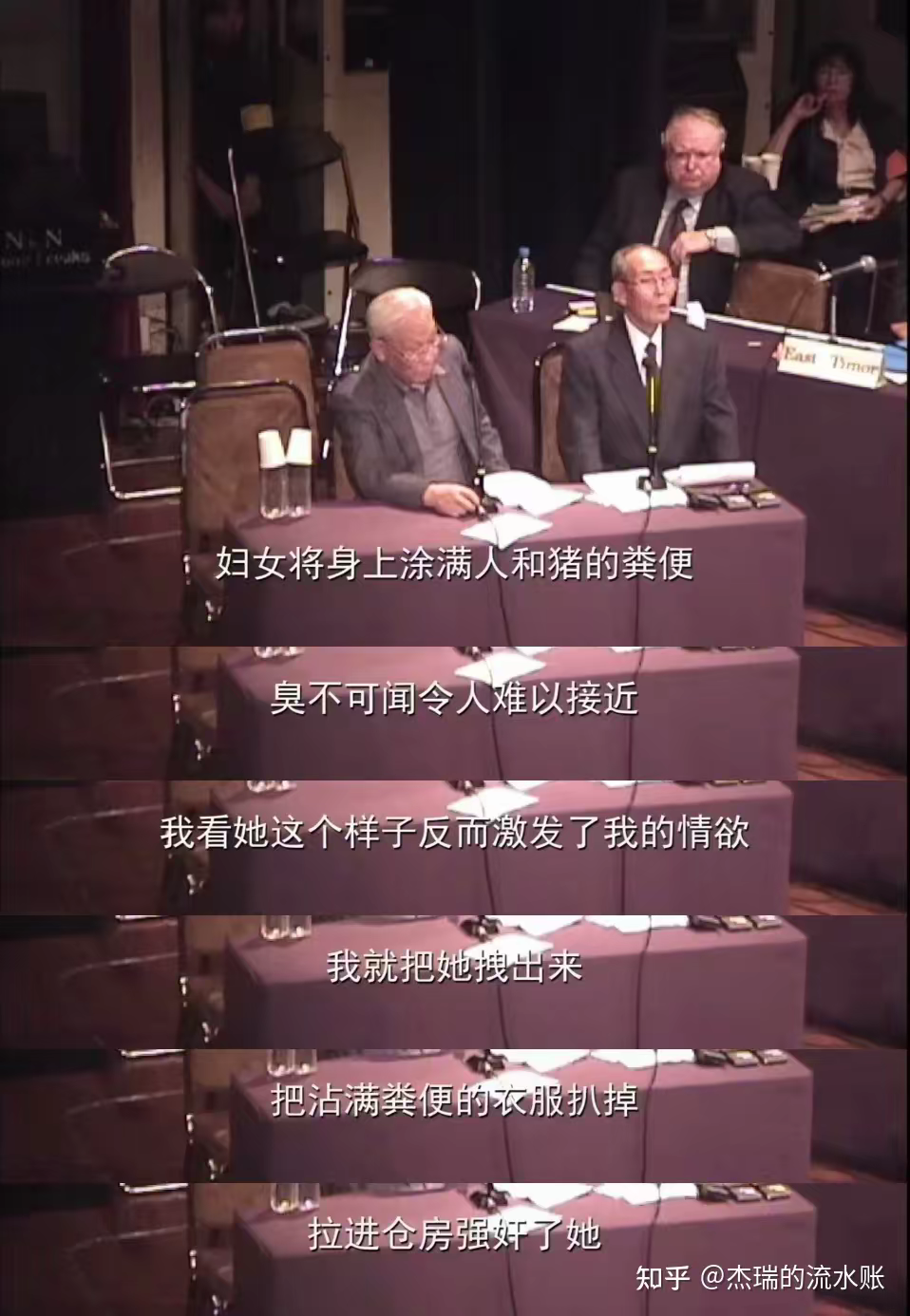

一批日本老兵选择直面自己作为侵略者的一员所曾经犯下的罪恶。近藤一是转战山西与冲绳战役的日本老兵,战后一直致力于反战运动。他曾坦白自己在新兵时被上司要求用活人做刺杀训练;他还证实了在山西驻扎时,日军将当地妇女绑架并强作慰安妇的事实。山本荣好曾经驻扎于山西孟县。他坦白道:“只要是个女人,一旦被我们抓住,按倒就强奸了。这是我们,也是我做过的事情,在中国、在山西、在孟县的上社镇”。

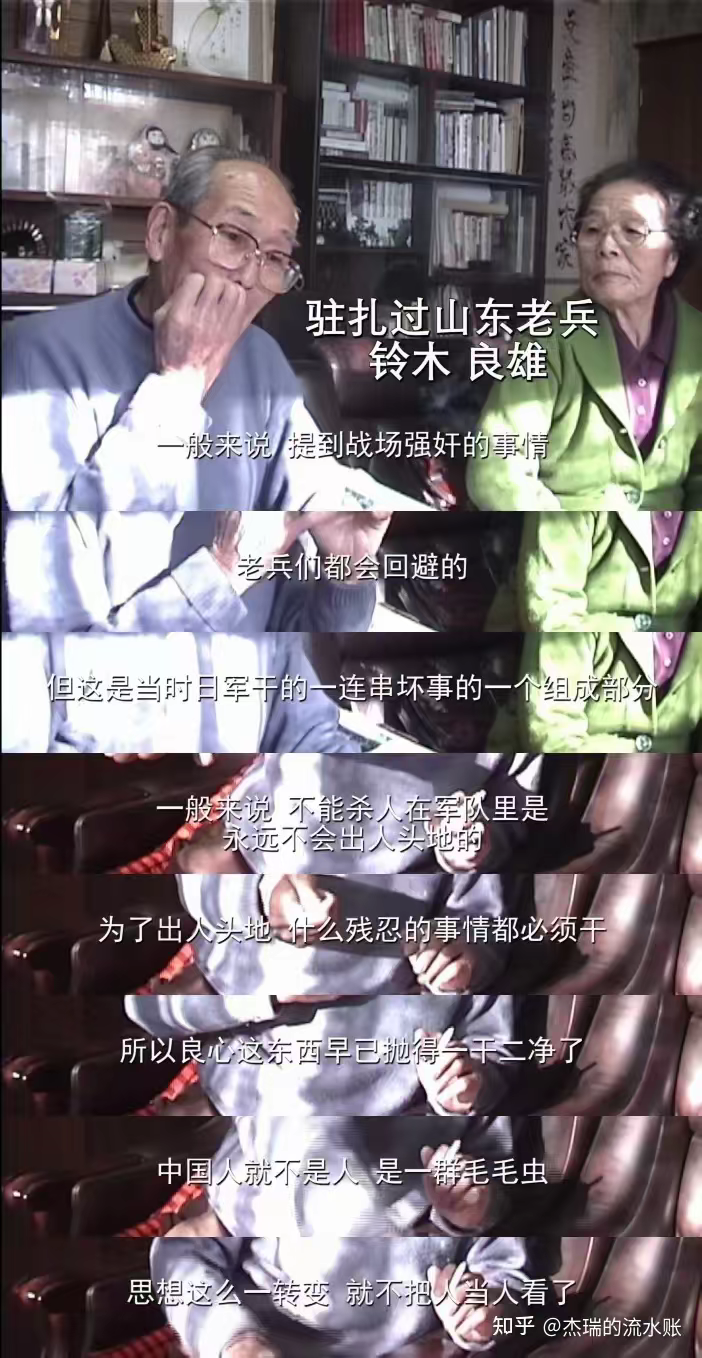

铃木良雄在采访中这样说:“提到战场强奸的事,老兵们都会回避的,但这是当时日军干的一连串坏事的一个组成部分”“(由于审查的存在,当时)自己在那里的所作所为是一点不能流露出去的”“不能杀人在军队里是永远不会出人头地的。那个年代的人,至少要当个上等兵回乡是一般人的理想吧”“为了出人头地,什么残忍的事情都必须干”“良心这种东西早已抛得一干二净了”

在国际妇女模拟法庭上,他坦白了自己曾经强暴一名中国妇女的经历。

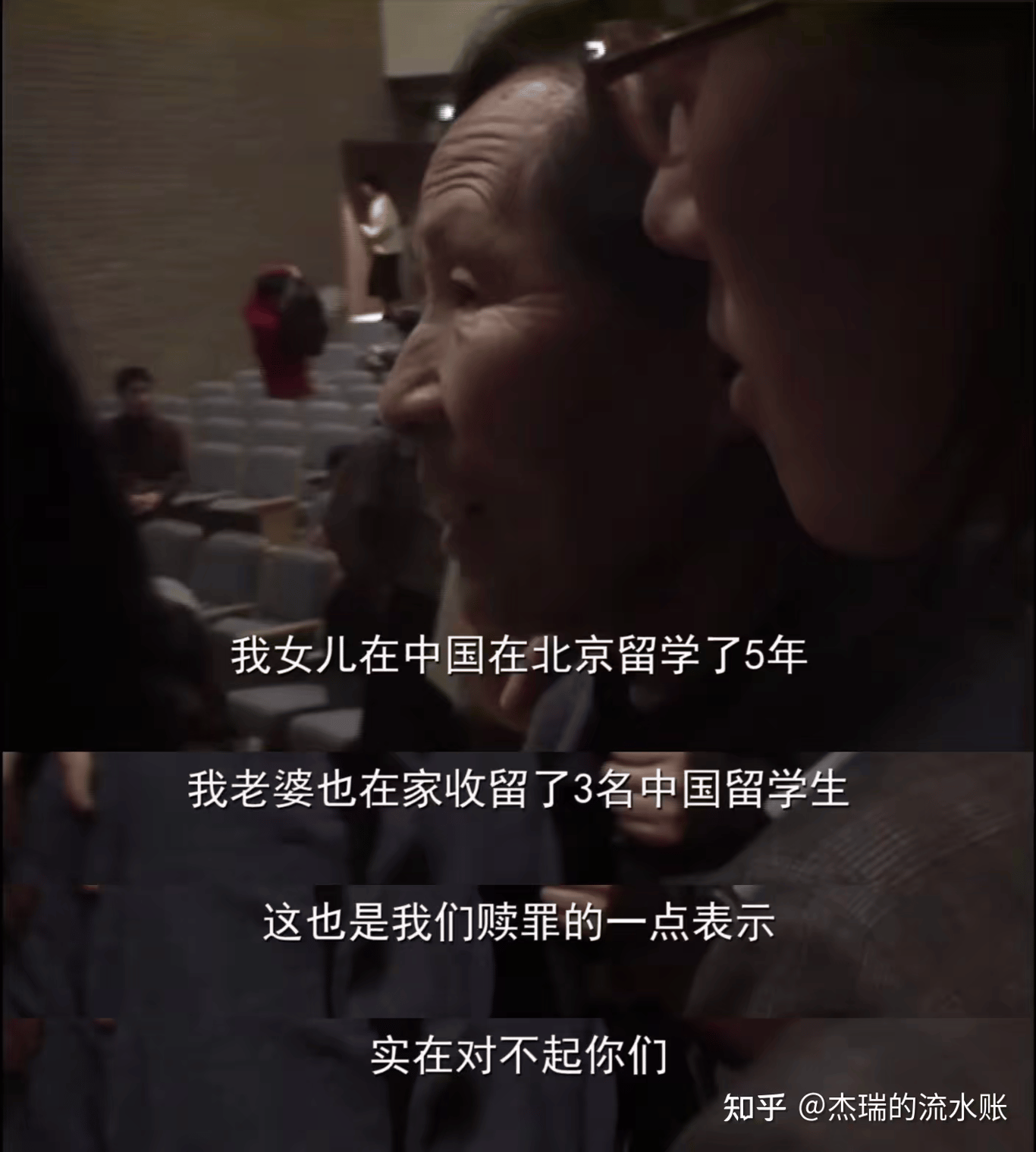

金子安次目睹并在一定程度上帮助长官杀死了一对中国母子。战后他决心向中国赎罪,据称他的女儿在北京留学五年,家中还收留了三名中国留学生。

在一次大学里的演讲会过后,金子安次向同样在场的受害者刘面换当面鞠躬道歉,并执意要给她一笔钱表示赎罪。刘面换老人选择了原谅。

一批日本的民间组织试图帮助慰安妇制度受害者们讨回公道。

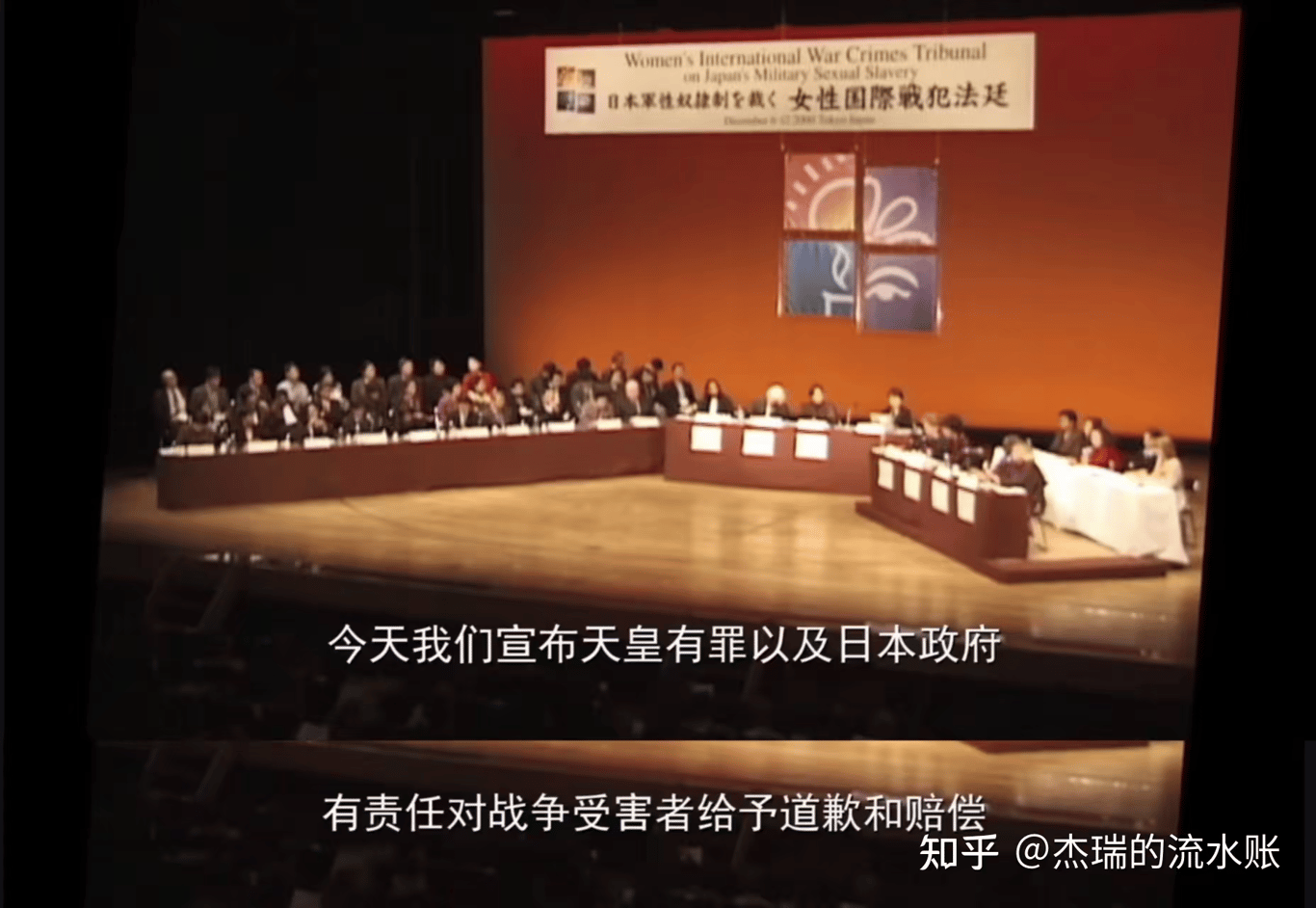

日本民间团体“‘战争中针对女性的暴力’研究活动中心”(Violence Against Women in War Research Action Center)组织了国际妇女模拟法庭(「女性国際戦犯法廷」)以审判战争罪犯。

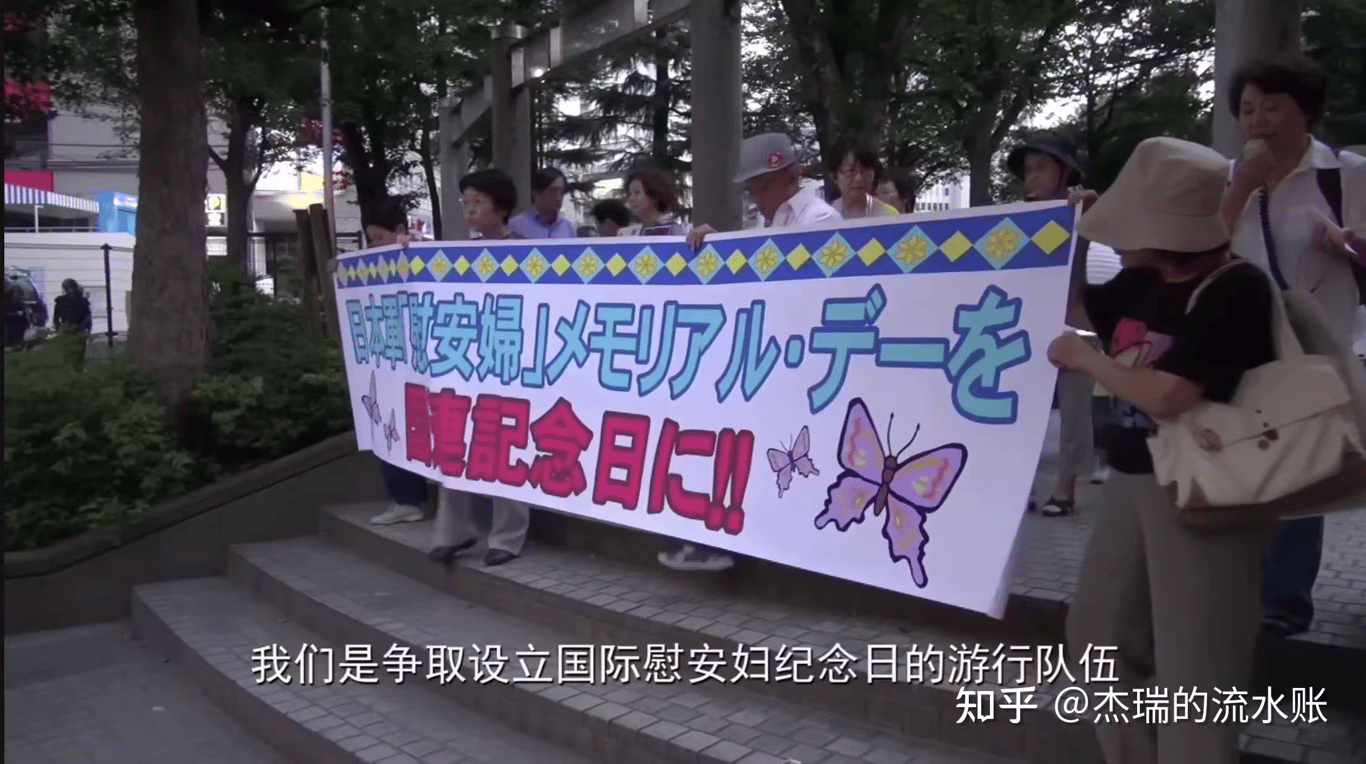

又如街头一个民间组织通过游行,呼吁设立“国际慰安妇纪念日”

纪录片中,还有一个关注战争问题的基督教团体来到山西,他们找到了万爱花,要代表日本人向她当面道歉。在万爱花家中,他们的代表不停地用略显生涩的中文向万爱花表达歉意:“我们来晚了,请原谅我们”,一只手紧握着万爱花的手。

万爱花说:“你们给中国人道歉了。我心里过意不去,我瘫在炕上起不来。可怜你们这些下一代了。”

众人与万爱花都哭了。

片刻过后,万爱花接着说道:“对不起就完了?请日本政府来中国,叫他犯了罪的人来赔礼道歉,低头认罪,接受错误。给中国赔礼来,我要求的不对吗?”

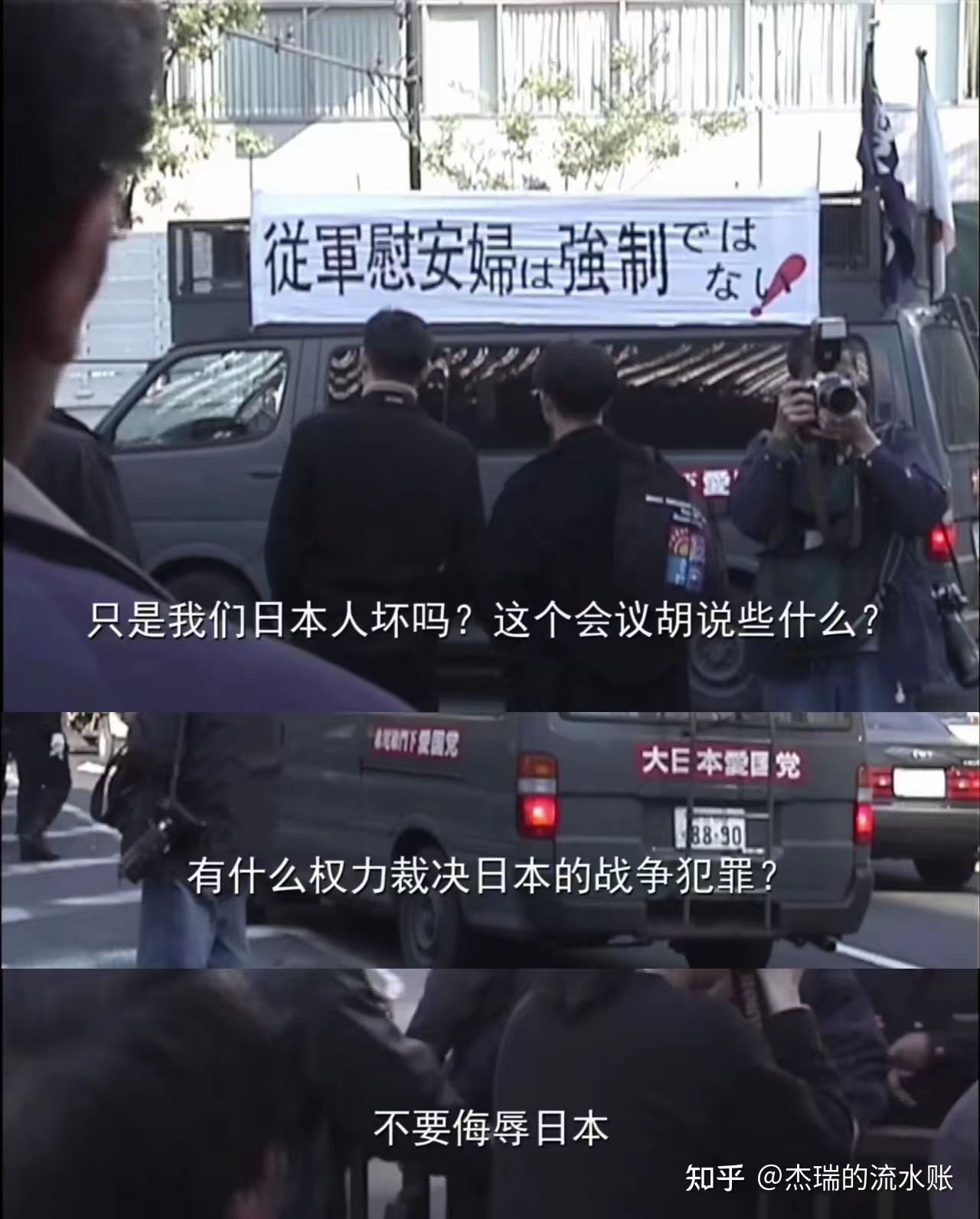

当然,日本右翼对于慰安妇问题的态度则是完全不同的。就如这个名叫“大日本爱国党”的党派就在国际妇女模拟法庭的会场外进行“抗议”。

一些右翼团体在街头与日本民间的善良力量进行对峙,试图否认慰安妇制度的强迫性质。

(关于日本右翼,笔者不久前曾写过一篇文章,但文章的下半部分被平台多次封禁)

影片已至尾声。2013年,班忠义导演等人拜访了弥留之际的万爱花。万爱花等慰安妇制度的受害者们直至生命的最后一刻也未能在日本获得胜诉。

“我不能让了他们,一定要他们赔礼道歉低头认罪,还要跟他们要赔偿”“我就是死了,鬼魂也要跟他们作斗争。我死了化为鬼魂也要帮你们要这个真理。中国的这个真理,一定要回来。就是中国政府不出面,还是相信那些日本人,死了没办法,不死了就要他给我个证据。我还是要去日本打官司。特别要中国的这个真理。”这些话是万爱花留给世人最后言语。

万爱花的葬礼过后,导演采访了万爱花的儿子。他说,母亲“一生没过过好日子”“我认为我孤立无援”。

花了那么多功夫介绍了《渴望阳光》这部纪录片的主要内容后,有几个问题摆在我们的面前:

为什么在中日邦交正常化实现的过程中,中国政府放弃了对日本的战争赔偿要求?为什么到了上个世纪的80年代末90年代初,包括中国在内的受害国的民间索赔运动才喷涌而出?《渴望阳光》这部影片为什么无法、也不可能在国内上映?

1951年旧金山和会,由于各种因素,美国在对日媾和条约的谈判中没有邀请台湾和大陆中的任何一方。与哪个“中国”建交、并与之解决中日战争的遗留问题,将由恢复主权后的日本自行决定。

1952年,日本与台湾方面签订了“日华和约”。台湾当局为了获得日本的承认,维持自己“正统政府”的形象,经过谈判后放弃了要求日本进行战争赔偿的权利。

1972年9月,日本首相田中角荣访华。中日双方经谈判后发表了《中日联合声明》,标志着两国实现了关系的正常化。在《联合声明》的第五条中,中国政府宣布:“为了中日两国人民的友好,放弃对日本国的战争赔偿要求。”放弃赔偿的方针是由周、毛为首的中央领导层所决定的。

一般认为,中国放弃对日赔偿的原因有以下几点:首先,是出于对日“两分法”原则的考量——即“将日本人民与日本军国主义者区分开来,将军国主义政府中决定政策的人和一般官员区别开来”。当时的领导人认为,对日索赔的重担最终还是要由日本人民来承担,因此不应再向日本索要赔偿。

其次,赔偿问题会成为中日实现关系正常化谈判的较大阻碍。在中苏对立的大背景下,中国有需求与日本建立外交关系。

第三,由于台湾方面已经放弃了对日赔偿的索求,出于同样的理由,中国大陆方面也选择放弃赔偿。另外,放弃赔偿将缓解日本自民党内部“亲台派”对于“亲中派”的压力,这也是对于田中角荣等人的一种支持。中日两国之间虽然实现了邦交的正常化,但也遗留下许多问题。到了上个世纪的80年代末90年代初,中国民间的对日索赔运动开始不断涌现。

放弃对日赔偿的要求,体现了那一代领导人们对于现实的考量以及对未来的美好愿望。然而,当时的政治完全是一种“卡里斯玛型权威”的统治,普通民众的声音在中日两国政府迈向和解的进程中几乎没有任何的存在可言。

当那个时代渐行渐远,随着中国的改革开放,人们的生活水平有了很大程度上的提升,社会氛围也变得相对开放。因此,中国人民的需求也发生了变化,很多人已不仅仅满足于简单的温饱,从而开始关注与自身并非直接相关的问题,民间的各种力量开始不断发声;同时,许多曾经被压抑或没有途径表达的诉求也喷涌而出,这其中就包括了要求日本政府向民间受害者直接进行道歉与赔偿的呼声。

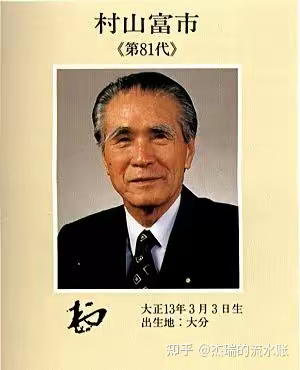

对于来自中国等国的民间索赔,94年组建的村山内阁制定了“和平友好交流计划”,支持中日韩等国的历史共同研究,推动民间交流;村山内阁还组织设立了“亚洲女性和平基金会”,通过向民间募集资金为慰安妇制度受害者发送道歉信与提供补偿(不过很多受害者并未接受)。1995年,日本内阁府和外务省联合发表了《慰安妇问题调查报告》;同年,村山富士首相发表了著名的“村山谈话”,表达了对侵略战争的反省与歉意。

不过,日本政府对于民间索赔的基本原则一直没有发生改变,那就是国家赔偿与民间赔偿“一揽子”处理,即日本政府对于受害者个人的赔偿已经随国家赔偿一同解决。按照这个原则,既然中国政府已经放弃了对日索赔,那么也意味着中国已不能向日本再次进行索赔,无论该索赔的要求是来自政府还是民间。

关于中国民间个人是否有权利向日本政府进行索赔的问题,双方各执己见,但可以确定的是,几十年后,“两分法”原则受到了民间社会的广泛质疑,“卡里斯玛型权威”留下的问题直至今日仍有待解决。

在《渴望阳光》这部纪录片中,中国慰安妇制度的受害者们在此后的一生里大都贫病交加。与此同时,她们还要忍受农村封建思想的歧视。然而,在影片中,真正向她们伸出援手的也只有中日两国民间社会中的善良力量。或许这部纪录片揭露的一个事实就是,对于肉食者们来说,这些受害者个人只是一件称手的工具,是外交内政中的一张张“纸牌”;至于受害者们到底过着怎样的生活,他们其实并不关心。

如今,距离第二次世界大战结束已过去近80年,这些老人们大都已经离开人世。当再也没有人曾经经历亲身过那场战争之时,人们应该如何看待它?

我想,应当不忘历史,反思历史,做到真正的以史为鉴。然后,向前走,向前看。

“(关于日本右翼,笔者不久前曾写过一篇文章,但文章的下半部分被平台多次封禁)”这段话改为:“(关于日本右翼,笔者曾作一文:《忆知览之行,谈右翼史观与民族主义》,该文发表于同名微信公众号)。

(本文原标题为:《渴望阳光》的她们--慰安妇制度受害者与中日战争赔偿问题)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐