文藝雜談:《特權樂園》、辛波絲卡、沙特

文|仰山

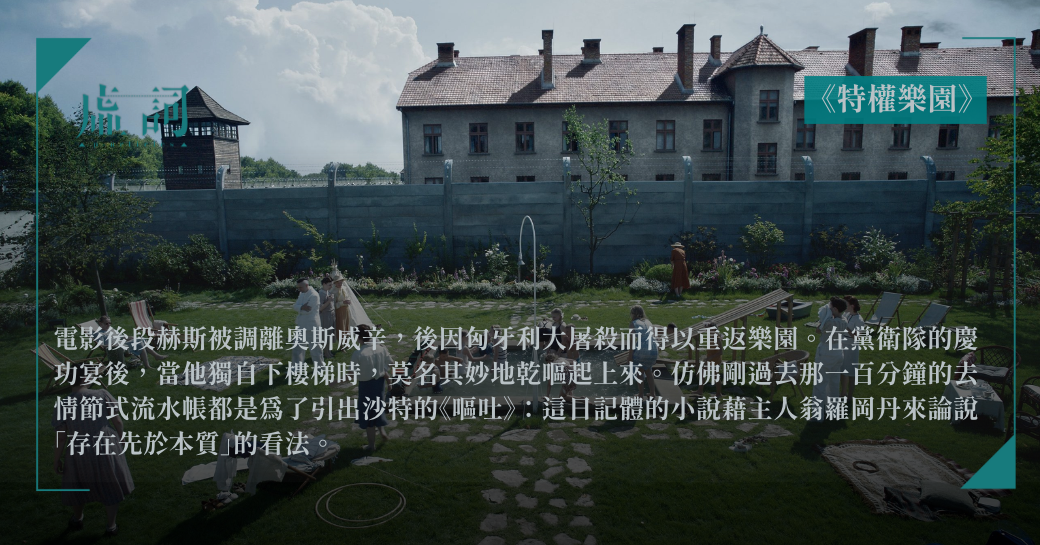

首大半齣的《特權樂園》非常辛波絲卡。電影的主人翁是二戰時奧斯威辛集中營的指揮官赫斯,一家大小居於集中營旁的花園平房,這理想家園的唯一破綻是近鄰不時傳來的聲色:獵殺的槍聲與驚嚎,及焚屍的火光與灰燼。開段我們看著赫斯一家在河邊寬衣解帶戲水暢泳,後來又看著華服與精品如流水般奉進其家;原來看不見的是牆後也有一家又一家的人被勒令脫到一絲不掛,剝奪一切。直到中段,斷肢與化學物隨流水混進樂園的河裡,赫斯那份完美的嚴肅才露出一絲裂痕 —— 恨的原來只是屬下的不稱職,雷厲風行過後一切如常,樂園還是樂園,樂園裡的人還是樂園裡的人,樂園才得以成為樂園。

仰看那片波蘭的天空,總想起辛波絲卡。她的〈天空〉寫著「天空無所不在 // 甚至存在你皮膚底下的暗處」(竟又與導演祖納芬基里沙的前作《皮下之慌》互通);〈負片〉又道「在灰濛濛的天空下 // 一朵更灰暗的雲 // 被太陽鑲上黑邊」。赫斯外母造訪,赫斯夫人自豪地與母親數算家珍,但外來者豈能習慣那片「發炎的,揮發的 // 一塊塊天空,一粒粒天空」?讀過母親留下的告辭,赫斯夫人粗魯地將信件塞入火爐,在僕人料理家事的輾轉間靜坐過後還是消化得良,沒有什麼醍醐灌頂。在樂園,什麼事情都不會發生。

直到片尾赫斯的一場嘔吐,我才赫然驚見沙特。電影後段赫斯被調離奧斯威辛,後因匈牙利大屠殺而得以重返樂園。在黨衛隊的慶功宴後,當他獨自下樓梯時,莫名其妙地乾嘔起上來。仿佛剛過去那一百分鐘的去情節式流水帳都是為了引出沙特的《嘔吐》:這日記體的小說藉主人翁羅岡丹來論說「存在先於本質」的看法。納粹這本質是浮動而不確定的,排除萬難去締造快樂家園這確實的存在近乎崇高。在一眾論點生鏽的二戰電影中,《特權樂園》相當偏鋒:希望觀眾與加害者共情。赫斯是位多麼稱職的員工啊。我的訴求便是返工啊。電影將暴行隱而不現,人亦擅長將他人的存在視而不見。

嘔吐後迎來電影最為人津津樂道的一幕:剪到今天已成博物館的奧斯威辛集中營,看著員工開門、吸塵、抹玻璃。但更令我深刻的是再上一幕:赫斯幾乎是打破第四面牆般直視走廊深處中的鏡頭。一直在匙孔中偷窺的我,被赫斯這直視瞳孔的回眸凝視刺得相當痛。整齣電影鮮有近鏡,樂園裡佈滿中長距離鏡頭,將他一家的生活坦露得近乎真人騷的日常。沙特在劇作《無處可逃》中形容地獄「永遠沒有黑夜」:因為他人的批判審視正如有如烈日當空、陽光普照;而人生在世,都必須永遠在這份熊熊注視下活著。一如正在書寫中的我,以雜談這名目妄圖撇脫評論者們對評論的審視,抱守著殘缺的主體性以求一席不敗之地,於好好存在方面比赫斯更稱職。

「昨晚我自覺崇高,這一點使我噁心」(《嘔吐》),這刻我感通了這份嘔吐感。要止嘔,唯有回讀辛波絲卡的〈一粒沙看世界〉:「人物是捏造的,急促是虛擬的 // 訊息與人無涉。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐