9-10月重点贩运新闻:“可以吃”的身体

各位读者春节好!在春节假期里,《自由娜拉NORA》将连续推送过去几个月的精障权益/人口贩运资讯,同大家一起温故知新。感谢与我们一路同行,为精障者享有平等权利的未来、一个没有人口贩运的世界而努力!

性别暴力、劳动剥削和权力控制可以发生在多重场域,从家庭内部空间到劳动力市场,从公权力执法到商业营销,9~10月摘选的以下几则要闻,均反映了系统性暴力的多样性:有时,这些系统暴力以显性的形式出现,女性身体被当作交易筹码或工具,剥夺了女性主体性;而有时,比如在劳动领域,这种暴力则以更加隐秘的形式进行,通过对女性的职业身份进行性化和消费化,加重女性在就业市场中的脆弱处境。无论显隐,女性的身体被商品化、工具化,被消费和控制的处境每时每刻都在上演。

重点关注

2024年9月初,中国宣布中止跨国收养政策。根据独立中文媒体《水瓶纪元》的报道,至少有300个孩子,几年前已经与美国的收养家庭配对,但因疫情耽误办理收养手续,最终被新政“一刀切”,收养进程戛然而止。其中最令人唏嘘的是一对罕见病双胞胎姐妹,被迫天各一方,妹妹至今未能恢复中断的收养手续。

美国作为收养中国儿童最多的国家,在过去的二十多年里收养了8.2万多名中国儿童,其中超过八成是女童,并且大多为先天残障或疾病的儿童。跨国收养政策的骤然结束,让残障女童的命运更加令人担忧。

收养家庭与被收养者对于中国中止跨国收养的反应不一。据《卫报》报道,一些人担心这会切断被收养的孩子与他们以前的孤儿院和出生家庭联系的途径。但也有人表示“早就该这么做了”,他们更希望孩子们能在原籍国得到照顾。

据《纽约时报》报道,中国政府称,近年来几乎所有的外国收养都涉及残障儿童。对于跨国收养中占大多数的残障女童,国内舆论风向通常为羡慕她们能被美国等发达国家的家庭收养,得到更好的医疗照顾,但忽略了她们与亲生父母和文化中分离时可能会经历的创伤,以及在领养国家遭遇的身份认同的挣扎,还有收养家庭出现过虐待孩子的个案。

《纽约时报》、CNN、BBC、《卫报》等外媒将该政策变化总结为“一个时代的终结”,并认为这与中国生育率持续下降相关。1992年,中国正式允许跨国收养。随着社会经济发展和“计划生育”放开,2005年后,中国开始收紧跨国收养政策,被跨国收养的中国儿童人数进一步下降。

跨国收养的突然中止,避不开中国“计划生育”的历史背景,在重男轻女的社会环境下,由于每个家庭只允许生育一个孩子,许多家庭遗弃甚至杀害女婴。由于早年政府财政能力薄弱,抚养弃婴的公共资源匮乏,儿童福利院转向跨国收养来资助其服务。“计划生育”政策也导致了地方计生部门联手福利院系统借跨国收养来牟利等丑闻的涌现。

2011年财新的调查报道《邵氏“弃儿”》披露了湖南省邵阳计生部门为收取社会抚养费,将十余名婴幼儿以“非法收养”的名义强行“没收”并伪造其“弃婴”身份,被美国、荷兰等国父母收养的事件。福利院能够从中获得3000美元的“赞助费”,计生办工作人员也可以得到提成。

政府借“跨国收养”之名行“跨国贩运”之实的做法,并不只在中国发生,据美联社和挪威媒体Klassekampen的报道,韩国政府在实施与美国、挪威、丹麦等国的跨国收养过程中,也曝出巨大的贩运女婴丑闻。过去六十年来,韩国约有20万名儿童被送往美国、欧洲和澳大利亚,是全球最大的被收养者群体。韩国真相与和解委员会调查后发现,不少收养涉及绑架和人口贩运。

上世纪70至80年代,韩国军事政府为了国内经济增长,将跨国收养作为减少福利负担和解决单亲母亲“社会问题”的手段。许多儿童从街上被绑架夺走后贩运到国外收养,父母则被告知孩子死亡或病危。女性在政府资助的设施生产后,被迫将自己的婴儿交给外国收养。领养机构还会直接从医院和妇幼保健院支付非法费用以“购买”儿童,这些婴儿从父母身边被机构“偷”走,大多数婴儿在出生当日或次日便被转交给Holt Children’s Services和Eastern Social Welfare Society两所韩国收养机构,随后被机构安置到美国、丹麦、挪威、澳大利亚等国家。1988年,收养机构从医院收养了4600多名儿童,占其跨国收养婴儿供应量的60%。孩子的收养文件也被伪造,有些孩子被机构“伪装”为未婚母亲所生,导致一些被收养者发现自己与机构声称的“生物父母”无任何血缘关系。

目前挪威正在对韩国的强迫收养进行调查,预计调查将在2025年12月结束,但挪威并未停止跨国收养。同类收养国中,荷兰于2024年5月宣布不再允许跨国收养,已进入收养程序的家庭可以继续完成手续。由于伪造被收养儿童文件现象严重,丹麦已于2024年1月中止国际收养。

新闻导览

1. 大案曝光

公公为抵债让债主强奸智力障碍儿媳

据红星新闻报道,在河南巩义一村庄,男子李某某多次性侵患有心智障碍的儿媳春玲,而后为抵债,将春玲作为筹码,辅助同村男子丁某卿对其实施了长达18个月、多达20余次的强奸,并致其怀孕。9月30日,案件宣判,两名被告各被判处有期徒刑五年,丁某卿赔偿春玲产后护理费、营养费等经济损失9379.89元。

该案件令人痛心之余,映射了社会文化对弱势女性的多重压迫。春玲的身份——智力障碍、儿媳、农村女性,使她在家庭和社会中均处于被控制的位置。在农村熟人社会中,“家庭成员”作为性别暴力施害者颇为常见,时常被默许或容忍。

这起案件与“人口贩运”的国际定义也有相关性——其本质都是将人作为商品交易,完全亵渎了人的尊严和基本权利。春玲被抵债、被性剥削的过程,与“以暴力或胁迫手段控制弱势群体并使其成为剥削对象”的人口贩运底层逻辑如出一辙。春玲与其丈夫李涛皆患有心智障碍,在农村地区,二人的婚姻是否基于两人自愿、真实的意思表示?还是家人劝说、强制的强迫婚姻甚至买卖婚姻?我们必须要追问。

余华英案终局:拐卖17名儿童,被判处死刑

10月25日,贵州省贵阳市中级人民法院对贵州省高级人民法院发回重审的被告人余华英犯拐卖儿童罪一案一审公开宣判,余华英犯拐卖儿童罪,被判处死刑。经查,1993年至2003年期间,余华英从亲生骨肉开始,与同伙共拐卖了来自12个家庭的17名儿童。2022年,寻亲成功的杨妞花在贵州报案,警方将余华英抓获。余华英曾在2004年因拐卖儿童罪被判刑8年,法院当时仅认定她拐卖两名儿童;直到2023年底贵阳中院一审也只认定余华英拐卖11名儿童,在其上诉后,又发现原判遗漏其他拐卖儿童的犯罪事实,才有了近一年后重审的“大结局”。

此前《自由娜拉》曾发表一篇中国被拐儿童家属的投稿文章,通过分析二十多年前同样由贵州省高院判决的一桩拐卖儿童大案,质疑基层警方对拐卖案敷衍调查,无法彻底深挖拐卖链条,打击所有涉案人,耽误更多被拐儿童的解救。

作为曾经的被拐儿童,杨妞花从小经历了被剥夺家庭和身份的痛苦。然而,在寻亲成功后,她选择站出来报案,不仅为自己,也为其他被拐儿童和家庭讨回公道。从她身上,我们看到了宝贵的女性力量:从受害者转变为主动追求正义的行动者,她付出了巨大的勇气,也承受着不被身边人理解的孤独。最终亲手将罪犯送上法庭,她在求得迟来的正义的同时,也再次唤起公众对拐卖问题的广泛关注。

2. 政策动向

拐卖案件家属如何追偿?最新司法解释

9月27日,最高人民法院发布最新司法解释,支持拐卖儿童或精神/心智障碍妇女案件的受害者近家属追偿寻亲的合理费用。此外,父母子女关系或者其他近亲属关系因此受到的严重损害,可以索求严重精神损害赔偿。司法实践中将会综合被监护人脱离监护的时间、使近亲属出现精神疾患等因素作出认定。

据最高法民一庭法官潘杰介绍,该司法解释保障的是监护人的监护权益,从民事制度层面弥补监护人为恢复监护状态而产生的财产损失和身心损害,依法惩戒拐卖拐骗儿童或者智力障碍妇女等无民事行为能力人、限制民事行为能力人的行为。

值得注意的是,刑事附带民事诉讼通常不支持当事人精神损害赔偿(去年7月的精障月讯对此也有分析),此次民事侵权诉讼支持对拐卖受害者家属精神损害赔偿具有重要意义,在完善受害者家庭司法救济之外,也变相增加了拐卖犯罪的成本。但同时我们也呼吁,应进一步将拐卖直接受害人的精神损害纳入赔偿范围。被拐卖者往往面临长期的心理创伤,包括身份缺失、社会融入障碍等,这些后果亟需法律层面的正视与弥补。

3. 舆情热点

本期关注的舆情热点新闻虽然未直接涉及人口贩卖,但都关乎女性的人身权益。两则新闻分别涉及性工作者权益和女性职业的性化营销,女性身体不断被商品化、消费化,无论是否出自女性“自愿”,强权与父权话语互相强化,损害着女性的生命与自由。

警方抓嫖时女子坠落身亡,家属索赔公安局被驳回

10月22日,据潇湘晨报报道,重庆一派出所民警在入户查处卖淫嫖娼活动时,一名年龄约为四十多岁的女子冉某某从房间外的空调外机坠落身亡。冉某某家属向当地公安局提出68万赔偿请求,但法院认定民警执法行为不必然导致女子死亡,不存在不当或者违法,驳回了这一诉求。

公安局方面称冉某某系为逃避抓捕而翻窗,家属则指出,没有证据证明冉某某从事卖淫活动,她完全有可能是因为警方踹门进入房间、突然受到惊吓慌乱躲避,导致悲剧发生。且警方到场时还有一位男性嫌疑人在爬窗试图救冉某某,但民警未及时询问,存在失职。经查,屋内被带走的另外两男一女中,有两人正以30元价格计划进行性交易,另一男性嫌疑人嫖娼证据不足。

30元的“嫖资”,与一条生命的陨落相比,令人格外唏嘘。性工作者处在性别和经济不平等的社会结构下,更受到父权制国家法律和警权的系统性威胁和歧视。我们完全能够想象,一名性工作者可能会甘愿冒生命风险来躲避执法。

关注中国性工作者权益的“Lanxin姐妹支持组”曾在一份民间报告中指出,一名性工作者被抓可能被拘留5~15天,罚款上千元,来自执法人员的敲诈勒索也不少见,从一万元到几万元不等。对性工作者的处罚往往比嫖客(以男性为主)更严厉。尤其是在传播性病罪的判决上,被定罪的女性不成比例得远高于男性,她们的刑期更长,缓刑更少。

“天鹅驾到”代驾广告涉嫌擦边性暗示

9月8日,据《南风窗》报道,广州地铁站内的“天鹅驾到”代驾广告,通过制服女性模特和“女性代驾司机心更细”等宣传语,试图塑造高端服务形象,但却因“女性代驾司机为高端客户提供空乘式服务”的口号引发涉黄争议。

代驾服务多发生在醉酒场景,而以女性为主要服务提供者的广告,不仅未考虑这一场景中潜在的性骚扰和安全隐患,反而通过制服、精致妆容和“欢迎”手势等性别化叙事,迎合男性需求,将女司机塑造为既能满足驾驶需求,又能提供情感、甚至隐性身体服务的“多功能工具人”。

然而,经济下行以来,这样的“广告”并不少见。此前上门按摩品牌“东郊到家”等网络公司也陷入过类似的涉黄争议。为满足男性客户需要专门开设的女性就业岗位,与其说是职业,不如说是一道道“定制化餐点”。此外,近年来一些地区推出的“妈妈岗”,表面上为女性提供了就业机会,实际上却将女性进一步推回家庭领域,固化了性别角色分工。长远来看,我们仍需反思并力图破除极度性别不友善的职场环境和职业刻板印象。

4. 海外风向

一个阿富汗女人的来信

10月15日,《正面连接》发表了《一个阿富汗女人的来信》,引起广泛关注。作者Khadija Haidary是阿富汗喀布尔大学经济学硕士,曾在政府担任地方治理专家。然而,塔利班在三年前掌权后,她与全国女性一起失去了基本权利。

在塔利班的统治下,女性的处境急剧恶化:她们的受教育权严重受限,女性被禁止上中学和大学,只能完成小学教育,有限的“地下教育”常遭查封;她们没有基本的人身自由,女性需男性监护人陪伴才能外出,不能在家以外的地方发出声音;她们不再能参与社会生活,女性无法工作,大部分岗位不再雇佣女性,女性也不再能进入各类公共场所;由于女性按规定只能由女医生看病,但又不许女性学医和从医,女性未来可能无法看病,直接威胁到生命……

Khadija还写道,“被禁止上学和工作后,我们国家的童婚和强迫婚姻大大增加了。塔利班到来之前,女性可以早婚或晚婚,特别是在城市,女性有决定自己生活的权利。但现在,塔利班在农村宣布了女孩的结婚年龄是15岁,强迫家庭尽快让女孩出嫁。”

强迫婚姻是人口贩运的其中一种形式。美国国务院发布的《2024年人口贩运报告》将阿富汗列为最差的3级:这意味着该国没有达到最低标准,并且没有做出任何努力打击和消除人口贩运。该报告还深入研究了阿富汗持续存在的儿童性奴役形式“童戏”(Bacha Bazi),即年长的政府和军队男性高官对年轻男孩的取乐和性虐待。据阿富汗媒体Khaama Press报道,2024年12月底,塔利班刚刚制定了一项打击人口贩运的四年战略。根据该法令,人贩子将被查明、逮捕并判处1至3年徒刑。

Khadija冒着巨大风险写作,为流亡加拿大的阿富汗媒体Zan Times供稿,记录阿富汗女性的故事,揭露塔利班独裁统治的压迫。《正面连接》最近在除夕发布的年终总结中,更新了她的现况:她顺利移居巴基斯坦,收录了18个短篇故事的新书即将于今年下半年在中国翻译出版。

外籍保姆赴瑞士淘金,却深陷雇主摧残“地狱”

《瑞士资讯SWI》推出的“保姆与人口贩运”专题调查报道,曝光了阿尔巴尼亚女性在瑞士遭遇的强迫劳动骗局。据报道,由于阿尔巴尼亚经济长期疲软,大量年轻人被迫向西欧寻求低薪工作,一些阿尔巴尼亚女性由此成为了人口贩运的受害者。犯罪者在社交媒体上发布虚假招聘广告,通过展示可爱儿童照片营造保姆或家政工作的温馨环境,并利用经济困境中的女性对“高薪”工作的渴望,诱骗她们支付高额佣金和旅费来到异国求职。

报道的主人公、19岁的莉力吉(化名)前往瑞士为一对夫妇做保姆,每月仅获得300瑞郎(约合人民币2452元)的微薄工资,不仅工作条件极其恶劣,还遭遇了暴力。她的护照被扣押,人身自由受到限制,被迫在恶劣条件下工作或从事性工作。

瑞士对人口贩运问题的应对虽有进展,每年审理约80起相关案件,但仍面临诸多挑战。犯罪网络的隐秘性和受害者的沉默使得彻底根除这一问题困难重重。对此类跨国剥削(如外籍保姆受虐、买卖越南新娘)的情况,各国应建立有效合作和国际监督机制,在必要时跨国联合执法。

5. 书影音推介

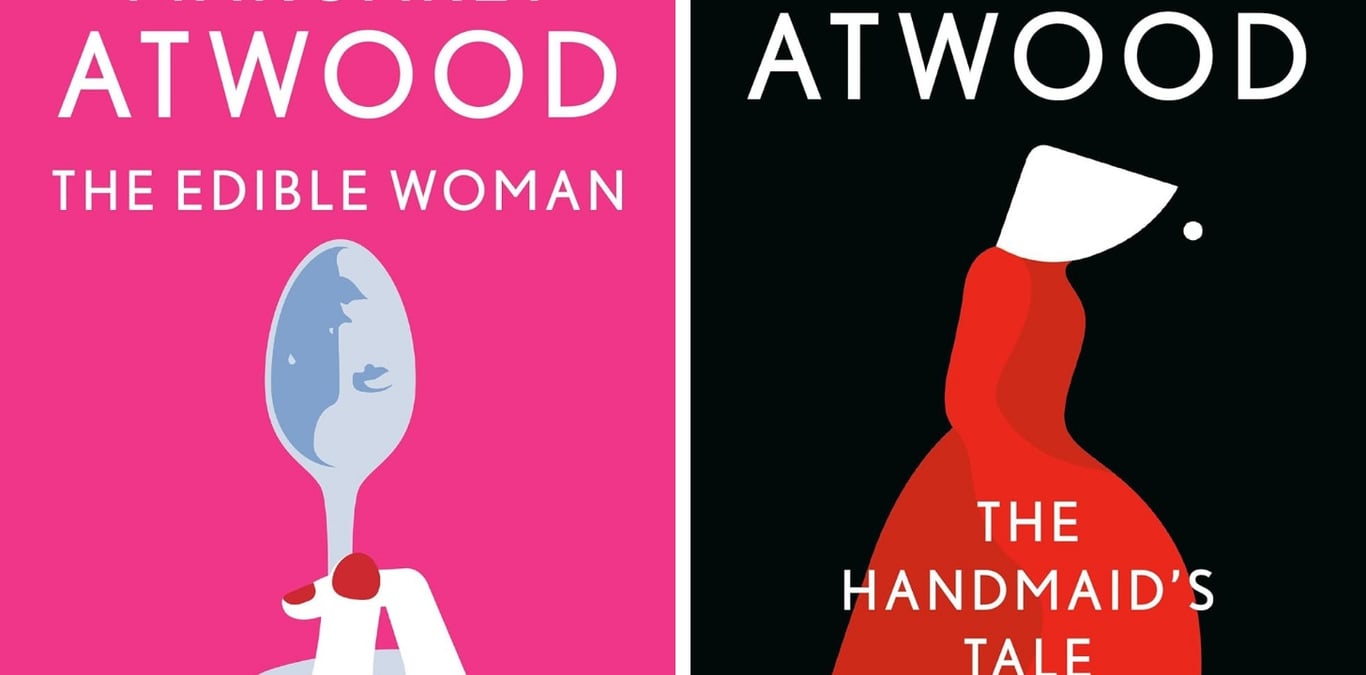

《可以吃的女人》是阿特伍德的处女作,通过主人公玛丽安的经历探讨在消费社会中被物化的女性,以及她们对自我身份的迷失与抗争。小说中有一个经典的象征性场景:玛丽安制作了一个形状和自己相似的蛋糕邀请未婚夫来吃,未婚夫拒绝了这个请求,最后则是玛丽安自己吃下了“自己”。这个蛋糕不仅象征了她被社会和男性物化的状态,也传达了她对这种现状的反抗。通过这一隐喻,阿特伍德深刻批判了社会对女性身体和身份的消费性期待。整个故事以幽默、荒诞却又深刻的笔触,揭示了女性在婚姻、职业和社会关系中的困境,以及女性如何努力从被消费的角色中解放出来。

《使女的故事》是阿特伍德更为知名的代表作,以反乌托邦形式描绘了一个极权社会“基列共和国”,其中女性被剥夺了自由与权利,沦为仅仅承担生育功能的“使女”。小说通过极端化的情节,展现了性别歧视与宗教极端主义对社会的深远危害,同时也隐喻了现代社会中对女性的潜在控制。与《可以吃的女人》不同,这部作品鲜有诙谐的部分,它深刻、震撼,具有强烈的现实警示意义。

播客:那个来自中国的女孩:西班牙特奥镇12岁养女谋杀案

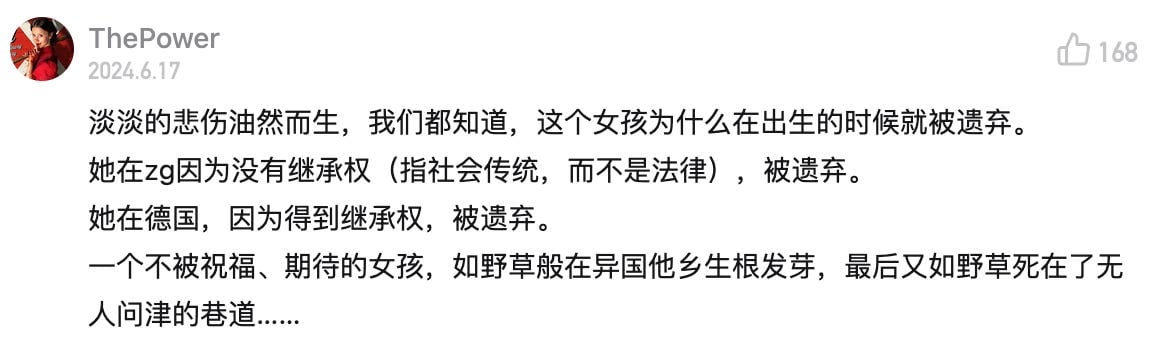

真实罪案叙事类播客“黑猫侦探社”,讲述了曾经轰动西班牙的“中国养女被杀案”。2001年,西班牙精英夫妇罗莎里奥·波图(Rosario Porto)与阿方索·巴斯特拉(Alfonso Basterra)从中国贵阳收养了9个月大的中国女婴永芳,为她取名阿颂塔(Caso Asunta)。2013年9月22日凌晨,她的尸体在养父母家附近的一条小路上被发现,身上还有不明来源的精液。该案扑朔迷离、证据不明,但不影响法院最终判决养父母两人一级杀人罪成立,监禁18年。养母罗莎里奥已于2020年在监狱中自杀身亡。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐