9-10月重点精障新闻:白无常还是白大褂?

各位读者春节好!大年初一起,《自由娜拉NORA》将连日推送过去几个月的精障权益/人口贩运资讯,同大家一起温故知新。感谢与我们一路同行,为精障者享有平等权利的未来、一个没有人口贩运的世界而努力!

9-10月多起精神障碍相关新闻事件引发关注。跨性别者被强制送医接受虐待性的扭转治疗,中老年女性的心理问题被轻视,揭示了社会对多元性别和精神健康的偏见;换残疾证收费高昂、村规限制残障女性宅基地权利,双双暴露了基层政策执行对法律法规的罔顾。究其根本,这些现象均源于制度或文化对弱势个体的剥削和忽视。

2022年,跨性别认知者灵儿被父母送进河北省秦皇岛市九龙山医院住院治疗,医院诊断其“患有焦虑障碍和自我不和谐的性取向”。住院97天里,医院曾对其进行了电击治疗。出院后,灵儿起诉医院侵犯自己的权益,要求确认医院强制医疗为侵权、赔偿相应损失8万余元。在庭审中,院方认为灵儿本身存在认知障碍,治疗经过其监护人同意,电击疗法符合规定,医院不存在过错。红星新闻记者尝试联系灵儿的母亲,也未获回复。

医院对灵儿的跨性别认知诊断,本质上是一种病理化偏见,加剧了对跨性别群体的污名化。这种将性别认同差异视为“病症”的观念,违反了国际医学界的最新共识,例如2019年世界卫生组织在国际疾病分类(ICD-11)中已将跨性别认同移出精神障碍范畴。

与病理化诊断一脉相承,对跨性别者的扭转治疗还涉及对人身自由和生命健康权的侵犯,医院未经本人同意对灵儿开展电击治疗,严重侵犯其身体自主权和医疗知情同意权。监护人的同意不应替代患者的意愿,特别是对于成年或有独立认知能力的个体。这种强制治疗无疑违背了医学伦理中“非伤害原则”和“尊重个体自主性”的核心原则。

对于此类医疗乱象,首先要实现的是健全监督系统。具体来讲,国家应建立独立的医疗监督机制,加强对基层医疗等定期检查,确保医疗行为符合法律、道德和专业要求。此外,对医疗疏忽、患者歧视、违规操作或不当收费行为,应当实行严肃问责,增强基层医疗机构的责任感和公信力,不让“白大褂”变成“白无常”。

对于跨性别群体的艰难处境,我们能做的是推进公共教育与观念革新,开展多样性与包容性的教育宣传,努力打破刻板印象,消除歧视观念。

新闻导览

1. 重点关注

精神医院排满了失眠的中老年女性

精神健康问题如今成为了许多中老年女性的隐忧。在三联生活周刊的一篇自述文章中,作者带失眠的母亲去县城精神卫生医院就诊,发现排队看“睡眠障碍科”的中老年女性特别多。在更加严格的国家药物安全管理新规推出之后,可做安眠药的“安定”片成了处方药,患者不再能随时买到。在接受医生建议前往精神医院时,许多女性才意识到失眠、躯体化症状反映出的是抑郁、焦虑状态,它们往往是经年累月的性别压迫下的产物。

当今社会,更年期污名化、空巢老人问题和买药难问题交织,加剧了中老年女性的心理困境,对农村、县城女性来说更是如此。例如,更年期本是女性自然的生理阶段,但在传统观念中却被视为歇斯底里的象征,许多女性也因此羞于求助,延误了治疗。更年期与空巢、退休等人生阶段叠加,也增加了女性罹患阿尔茨海默症等失智症的风险。

一位豆瓣网友分享了照顾患阿尔兹海默症(AD)的婆婆的心路历程。她指出,该病患病人数多,医疗支持有限,费用高昂,家属承担了绝大部分责任,但日常照护和综合治疗的压力往往超过经济承受能力。被日常照护压垮的家属同时也很难再兼顾患者的精神健康,疏解患者的孤独和痛楚。所以,支持患阿尔茨海默症的老年女性任重而道远,我们需要从医疗、情感、和社会三方面入手,致力于让她们能在尊重与关怀中获得有尊严的晚年生活。

一名残障未婚农村女性争取宅基地的斗争

二十余年间,浙江农村未婚的身障女性吕女士一直在为争取宅基地作斗争,在此过程中,她长期遭到性别歧视和传统观念的重重阻碍。吕女士因车祸致残,却仍然承担了照料病重双亲和患有心智与精神障碍的弟弟的重担。她未婚且无法分得父母房产,想盖一座属于自己的房子,但村规民约规定,有兄弟的女性不得独立立户或申请宅基地,她的建房申请因此始终未被批准。她曾擅自建房,遭到了多次阻拦,如今,她的房子依然没有合法手续,且面临拆迁威胁。尽管村庄几乎已拆迁完毕,吕女士仍坚守在那栋房子里。

《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》都规定了农村妇女平等享有宅基地使用权等各项土地权益,未婚不是村集体组织侵害其权益的理由。村规民约凌驾于法律之上,反映了宗法观念仍然在中国农村盛行,将女性的归属依附于父母家庭或婚后夫家。这是许多农村女性面临的共同困境,吕女士的“执念”也不仅是一场个人斗争,更是对不公正社会规则和性别歧视的挑战。

2. 残障权利

残疾证换证被指费用高昂,免费办证难落地

黑龙江大庆的王先生反映,他患有智力障碍的外甥女近期需换发残疾证,但在重新评审过程中竟被收取了总计804元的费用,其中包括心理测试费、鉴定费等。费用高昂令王先生认为大庆市第三医院可能存在违规收费行为,因为相关法规规定,残疾人证办理原则上不收工本费,评审费用一般由个人自理,但地方可给予补贴,且对困难群体应提供费用减免。

24年年初,媒体人“呦呦鹿鸣”也曝光了河南残联免费办证难的问题,残障伙伴在办理过程中遭到“踢皮球”,因户籍限制收到阻挠,相关办事人员不仅对业务不熟悉,甚至对残障群体缺乏基本的同理心。

残障人士往往在身心状态上面临诸多挑战,在一个健全中心主义的社会里,复杂的办证流程、较高的办事费用以及官僚作风的冷漠态度,进一步加剧了她们的困境。这不仅违背了政策初衷,也助长了对残障群体的系统性歧视。

老师发现男孩给智障母亲打饭吃

据大象新闻视频号报道,一所小学午休时,老师突然发现少了一名男孩,焦急寻找后才发现原来他去食堂打了饭,偷偷送给守在门外的智力障碍母亲吃。男孩父亲去世,母亲生活不能自理,他常常挨饿读书,希望能给智力障碍母亲治病,能让她吃饱。对于自己忍饥挨饿,他却说,“我还小,喝点水就饱了。”

这则事件中,未成年儿童替社会承担起照顾心智障碍患者的责任,我们不能只是简单地称赞他的“懂事”,而是应当仔细反思是社会应该如何弥补缺位。现如今,城乡医疗资源分配差距大,福利体系未能全面覆盖弱势家庭。与“花花事件”一样,这类家庭中,贫困、疾病和孤立往往叠加在一起,导致当事人无法自救。社区、医疗系统和社会福利机构对特殊群体的关注和介入严重不足,弱势成员依靠更弱势的个体,可能形成恶性循环。

3. 文献速递

《柳叶刀》发布自伤重大报告 :全球每年至少1400万人自伤 25岁以下人群为主

自伤是一种故意伤害自己的行为,但并不构成精神疾病的诊断,这是一种由社会、文化和个人因素共同驱动的复杂现象。科学调查指出,如今全球每年约有至少1400万起自伤事件(目前的水平很可能还被低估),尤其集中在中低收入国家和年轻人中,但医疗机构接触到的仅是“冰山一角”;在过去20年里,青少年自伤的比例有所上升,特别是在年轻女性和女孩中。

贫困等社会决定因素对自伤的分布起到重要作用,而羞耻感、污名化以及冷漠态度进一步阻碍了人们寻求帮助和支持。重大报告委员会主席、Paul Moran教授指出:“自伤行为反映了深层次的痛苦,社会需转变态度,提供个性化、有同理心的支持。”要有效应对这一问题,政府需解决自伤的社会和商业决定因素,停止对自伤行为的惩罚,倡导以关怀为基础的高质量医疗支持服务。同时,报告共同作者、Helen Christensen教授提到,应将有自伤经历者的声音纳入政策和干预设计,以确保干预的成功。

此外,研究资金应优先分配给中低收入国家和受影响最严重的社区,推动社区主导的政策和本地化干预措施,并加强监测与数据收集,以更准确地了解自伤现状并设计针对性的解决方案。

4. 推荐阅读

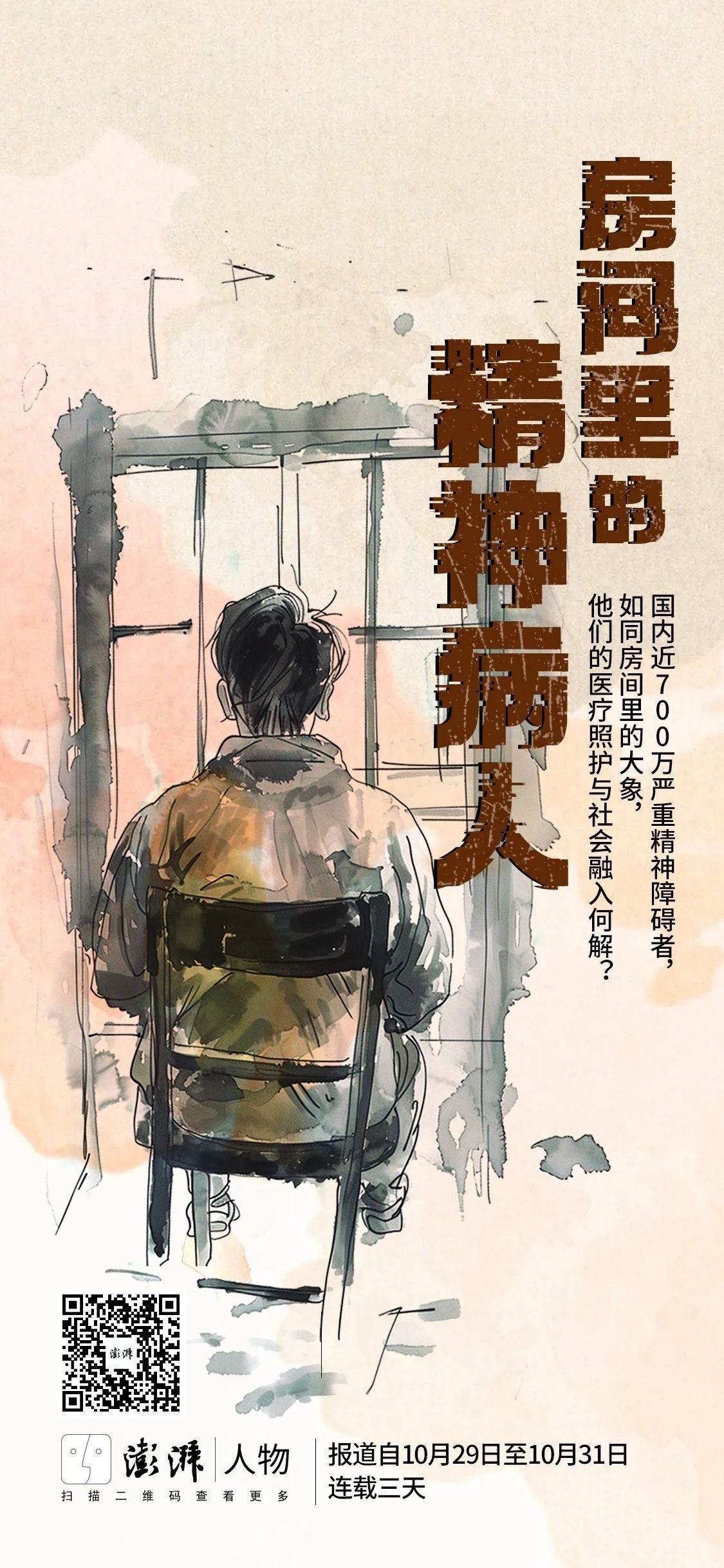

澎湃新闻专题《房间里的精神病人》

这期专题系统地介绍了精神障碍亲历者及其家庭的生存困境。在沉重的社会污名下,家庭付出了闭门照护的代价,社工组织与公益机构看到了照护者的需要,但也要“更凑近才能获得他们的信任”。专题旨在探讨如何为精神病人走出家门、缓解病情提供多一份理解与支持。

“少数派”发起“伦理关怀委员会”

残障青年自组织“少数派”,在组织残障青年城市探索项目“少数地图绘制者”的过程中,发起了“伦理关怀委员会”,旨在讨论活动中产生的关键决策,确保不会对残障者产生剥削。委员会引入了受障者互助支持网络Sins Invalid于2015年归纳的社群活动的十大原则:尊重交叉经验、多重受障者领导、反剥削、跨议题团结、以全人为人、可持续、跨障别联盟、互相支持、集体无障碍、集体解放,并在此基础上做出进一步诠释和解读。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐