📝📝:我以身為一個農夫為傲——重訪 20 年後的白米炸彈客

本文摘自我個人在親子天下的稿件,詳文請見《AI 時代來臨,為何還有老師家長瘋下田、拚食農教育?》。

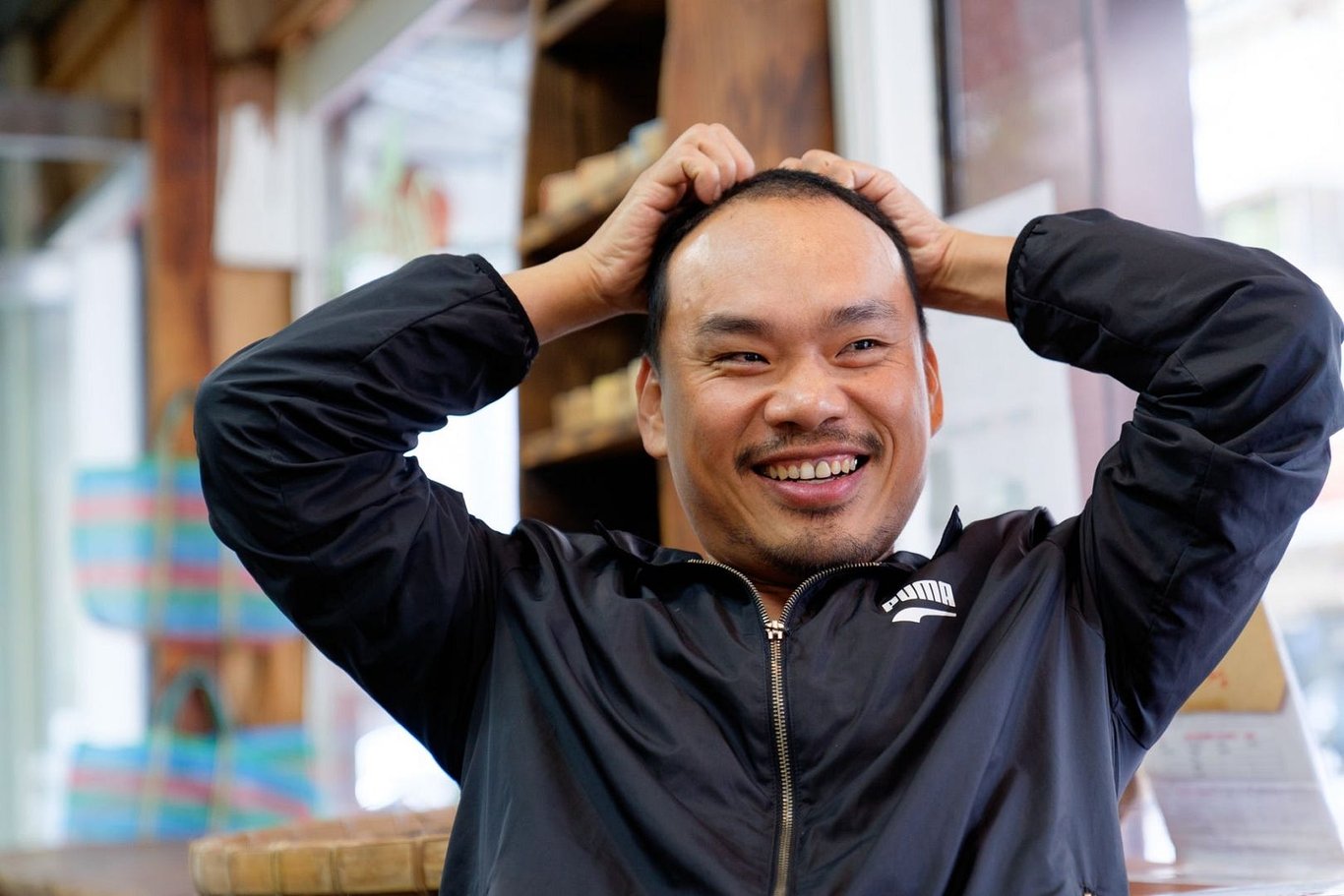

2003 年,楊儒門先後在台北市 17 處放置無殺傷力的白米炸彈,以激進的方式呼籲政府照顧農民。二十年後的白米炸彈客,投身於金山的農田,創立農學市集、提倡友善耕作、推廣食農教育,用溫柔且在地化的方式,讓這塊土地上的人們重新連結大自然。

社會發達了,那麼農村呢?

「台灣就是不尊重農村,忘了自己是從農業起家的。」農家出生的楊儒門毫不避諱地說。

2002 年,台灣加入 WTO(世界貿易組織),農產品登上國際舞台;然而,大量開放進口外國農產品,也重創了台灣在地的農產市場。楊儒門多次投書媒體,要求政府重視農民需求卻未見改善,接連放置無殺傷力的白米炸彈,試圖讓媒體關注農民的掙扎。這 17 顆白米炸彈最終成功影響政府,暫緩進口近 30 萬噸的外國稻米,但是楊儒門也因此入監服刑。

白米炸彈案後,媒體多以「沒有殺傷力的恐怖份子」稱呼楊儒門。對此,楊儒門拋出了一個問題回應

「恐怖份子和激進份子的差別是什麼?」

半晌,他接續說

「看他們的錢從哪裡來。」

楊儒門解釋,恐怖份子的錢財是掠奪來的,而激進份子的錢是靠自己的工作賺來的,抗議示威過後仍要回到自己的工作岡位。楊儒門強調,白米炸彈客和楊儒門是兩個不一樣的身份,前者是呼籲政府重視農民的激進分子,後者則是來自彰化二林的農家子弟。對楊儒門來說,他始終在乎的是人與土地,生活鑲嵌著農村和大自然。

透過食農教育參與大自然的生命歷程

2007 年,楊儒門受特赦後,一直投身倡議農民權益,也積極推廣農業文化和在地農產品。走遍全臺灣,拜訪各個農民團體,研究有機農法,楊儒門最終選定新北金山作為實踐理想的基地。並於 2015 年創立彩田友善農作有限公司,在金山、萬里一帶進行友善契作,也和當地學校協力推廣食農教育。

對楊儒門而言,推廣食農教育不只是讓學生下田踩泥巴、插秧苗、割水稻而已,他強調「食農教育更重要的是讓大家知道自己吃的食物,不是花了錢就馬上有的,這其中需要投注時間和精力。」

楊儒門認為讓學生下田栽種只是個過程,真正的目的是親自參與「大自然的生命歷程」;唯有讓學生實際走過「鋤禾日當午,汗滴禾下土;」才能切身地理解「誰知盤中飧,粒粒皆辛苦。」,同時感受到大自然運作的節奏,學著如何與大自然和諧共存。

位於陽明山山腳的三和國小是彩田的常態合作學校,從三月的插秧到八月的收割,全校師生都會全程參與。三和國小校長陳紹賓提到,金山水田的土質略帶黏性,學生把雙腳泡在濕冷的土裡,在插秧移動時就能理解農夫耕作時的辛苦。

陳紹賓說「孩子一開始會排斥,但是真正下田後反而捨不得離開。」插秧完後,三和國小會定期來施有機肥、除福壽螺,「有些孩子剛看到福壽螺的卵覺得很噁心,結果整理完稻田才發現他是抓最多的。」陳紹賓開心地說。

八月割稻後,這些「無毒友善米」會做為學校營養午餐的米飯,也會讓孩子帶兩包回家,讓家長一起共享學校食農教育的成果。陳紹賓說

「透過食農教育,拉近學生與食物、土地的連結,讓孩子們在生活中實踐有機栽種的價值。」

不曾下田過的陳紹賓,在參與食農教育後,不僅更愛惜食物,甚至間接影響了消費習慣,「我現在到超市買食材,都會優先考慮友善耕作的農產品,不僅吃得健康也能愛地球。」陳紹賓說。

邁向永續的生態教育

近年來,楊儒門開始強調生態容許量(carrying capacity),由任職於法鼓山文理學院的黃信勳和楊儒門提到的概念。

「一條路 3 個人走跟 3000 個人走,對大自然的影響肯定不一樣。」

楊儒門將生態容許量的概念實踐在彩田,他會設定每場活動的參與人數上限,就是為了控制人為活動對自然生態的負荷。

彩田一帶的生機蓬勃,日頭下的稻田隨風擺盪,小白鶴在田埂間四處探頭,魚蝦在清澈的溪流暢遊,偶爾還能看到螃蟹行走路邊,「對這裡的動植物來說,這就是最適合它們居住的環境,不過這樣的環境是需要我們尊重且維持的。」楊儒門說。

楊儒門認為,人們不能只關心自己那一代的利益,而把生態的傷害留給下一代。大自然是每一代人的共有財,應該學習與大自然共生,並且尊重大自然的步調,讓每個世代的人們都能看見清澈的溪流、廣袤的稻田。

坐在柑仔店門前的盪鞦韆,吹著夏日午後的涼風「你要讓 10000 人來這裡一次?還是讓 100 人來這裡 100 次?」楊儒門看著眼前的稻田這麼說。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!