《墜惡真相》Anatomy of a Fall

《墜惡真相》Anatomy of a Fall (2023)

導演:Justine Triet

《墜惡真相》是 2023 年坎城影展金棕櫚獎得主,法國女性導演 Justine Triet 的第四部劇情長片。故事關於一位住在法國山上的德國作家,被控殺害同住的法藉丈夫讓其墜樓而亡,唯一間接的證人是兩人失明的小兒子和他的狗。全片圍繞在法庭審理與證據追查中逐步發展,直到最後的判決出爐為止。

起初對我來說這是一個關於司法與真相的法庭故事,也像是一個從死亡開始的推理懸疑驚悚片,接著電影逐漸地演變成一齣關於婚姻與家庭衝突的戲劇,最後更接近當代女性處境的陳述。但到結尾時,我感覺它比上述的類型想像都還多更多,難以簡單地描述。

以慣常的後設角度來看,導演兼編劇 Justine Triet 想必對情節挪用的類型慣例有相當的自覺。類型框架在商業片中通常是依循觀眾的既定的文化觀點和慾望所結構而成,它和觀眾通常有著不言明的默契,用以挑動加強慾望的期待與滿足。然而在有心的作者筆下,類型也可以是挑釁觀眾認知的機關,或是引導觀眾的指引。近期個人印像較深的例子是朴贊郁的《分手的決心》。

然而 Justine Triet 不真是熟練的類型導演,也無意如朴贊郁那般全然擁抱類型的技巧與虛構趣味,她像是刻意利用這些類型來帶領觀眾的想像,但又小心地拆解這些既定的框架,以引導觀者去看到更現實更深刻的內在主題,一種更藝術片化的處理。

這整個過程其實和故事中法庭審理的法官、陪審團、旁觀者所面對的情境頗為類似,包含電影觀眾一起,透過如原文片名所稱的一場「墜樓的解剖」,我們要決定這位作家到底是什麼樣的人,她在死亡事件中到底有沒有罪,無論是事實中的謀殺指控,還是文化想像中做為一位妻子、外來者甚至是女人。

劇本起初並沒有明確指出誰是「偵探」誰是「英雄」甚至誰是「反派」,被指控的作家她可以是隱藏證據的兇手,也可以是為清白奮鬥的無辜者。急欲尋找真相的兒子,也可能是不可靠的證人。協助辯護的律師身為主角的舊識,究竟是相信老友的說詞,還是冷酷地遵循策略不顧真相?開場後即死去的死者,其主體性與動機也隨著證據變化不斷的翻轉。最重要的,建立整個敘事基礎的科學證據,從看似堅不可摧下被一再推翻,讓邏輯與真相無從確認。

然而「真相只有一個」所需要的證據被取消之後,劇本並無意停留在多重真相所構成的邏輯迷宮與人心迷霧,反而台詞直白地指出「你必需要選擇你所相信的信念」,這也是某些對本片的批評所指責的地方。一種觀影解讀慣常的切入方法是,看電影敘事是否能從簡化的二元觀點逐漸發展疊加成多層次的複雜結構,以反映現實的多元與曖昧;或是反過來從看似紛雜的線索與佈局中,逐步釐清出故事的中心主題與真相,以錨定其中的真理。對我來說《墜惡真相》的魅力正在於它試圖在不同層次上在這兩種方向不斷來回,以形塑出作者對世界的認識方法與觀點。

如影評人 Sunny 在講座中所說的,《墜惡真相》是關於不同敘事觀點互相競爭的故事,法庭審理、偵察辯論、類型敘事都是觀點展演的舞台,然而比起「誰是兇手」「人心藏有多少秘密」甚至是「女性處境」這些不斷述說下已近乎陳套的命題,這裏作者更關注的是人物與各方敘事對抗的姿態,尤其是對抗觀眾習慣的類型眼光。

女作家近乎直白地在每一次線索與證據的揭露時,不斷表明這些證據只代表了一部份的事實,不可能完整地解釋出事情的全貌。劇本極為細緻地在開頭隱藏角色的觀點,隨著每一次的揭露與對抗,觀眾才逐漸看清角色的完整形像。於是,「女主角是否真的殺了她的丈夫」的懸念在電影後段越來越失去情節動力,取而代之的,是觀眾逐漸對角色產生的理解與共情。

對比是枝裕和在《第三次殺人》中著迷於司法系統中人心的連結與阻隔,本片另一個相近的例子是 Alice Diop 的《聖奧梅爾殺嬰案》中法庭做為人心凝視的舞台。是枝裕和的版本在形式上做足力氣,但仍比不上 Diop 極簡形式中的角色塑造與表演能量。若說 Justine Triet 在兩者之間取得了更好的平衡,就在於她更清楚地認知觀眾與敘事的後設關係,以及仍然讓角色的處境貼合某種作者身為女性創作者的自傳傾向。

故事中的這對夫妻都是作家,尤其女主角的小說創作常取材自她的現實生活,虛構與真實之間的關聯也成為片中各方臆測的線索,這不免讓這故事有著創作者的自我沉溺的嫌疑。但當我們認知到法庭偵辦與審理正是各種戲劇建構相互競遂的舞台,虛構與重新創作自己的生命就不再只是文人的遊戲,而是每個人和社會、世界之間相互拉扯的手段。

導演為了德國演員 Sandra Huller 設計了角色的身世,暗示這位作家從德國逃離到英國及至旅居法國的歷程,正是她重新創造自我與現實的對抗的方式,體現在她的寫作傾向裏。片中她的答辯不斷地被迫在法語和英語之間切換,更是明顯的戲劇設計,以突顯出不同個人敘事的對抗可比陷入文化錯位的困境。

但片中一段關鍵的閃回,為這虛構與現實的關係加上了更複雜的層次與反思。那是檢方查到丈夫留下的錄音,記錄了事發前幾天兩人爭吵並演變成肢體衝突的過程。片中是以法庭公開播放聲音的形式,但電影卻加上了可疑的影像重現,這是真實的閃回,是主角的回憶,還是聽眾的想像視角?而爭吵的內容,更是關於夫妻兩人對婚姻處理中不同敘事觀點的爭論,丈夫在寫作陷入瓶頸的事業困境,以及對間接造成兒子失明的愧疚下所擔起的育兒責任之中,不斷指控妻子的出軌、剽竊寫作素材和心理操控。

諷刺的是,這就像是許多婚姻困境的男女易位版本,丈夫無法忍受妻子比他更成功,以及對權力與成就受損的焦慮,都坐實了各種男性挫敗的想像。但妻子在捍衛她在關係中的空間自主權或是情慾自主等各種為女性身份辯護的義正詞嚴,理智到也像是一種女性版本的「男性說教」,她越拒絕丈夫情勒的指控,就越無法抹去帶給對方的心理壓力。兩人無法交集的敘事中,彰顯的是其實各自無法滿足情感需求下的焦慮。

貫穿全片的法庭證據之一是丈夫喜歡大聲播放的嬉哈音樂,來自五角的《P.I.M.P》,檢方以歌詞內容建構出死者的厭女傾向,但妻子卻反駁說丈夫只是喜歡這首歌曲的音樂節奏,因為他播放的是純音樂的版本。連同辯方律師試圖建構死者的自殺動機,女作家都不斷地為丈夫澄清「他不是這樣的人」,究竟關於一個人的證據可以容許多少版本的真相?這脈絡逐漸取代電影對女性嫌疑犯的凝視,發展成小兒子最後為他父親建構出的死亡形像,成為最後關鍵的証詞。

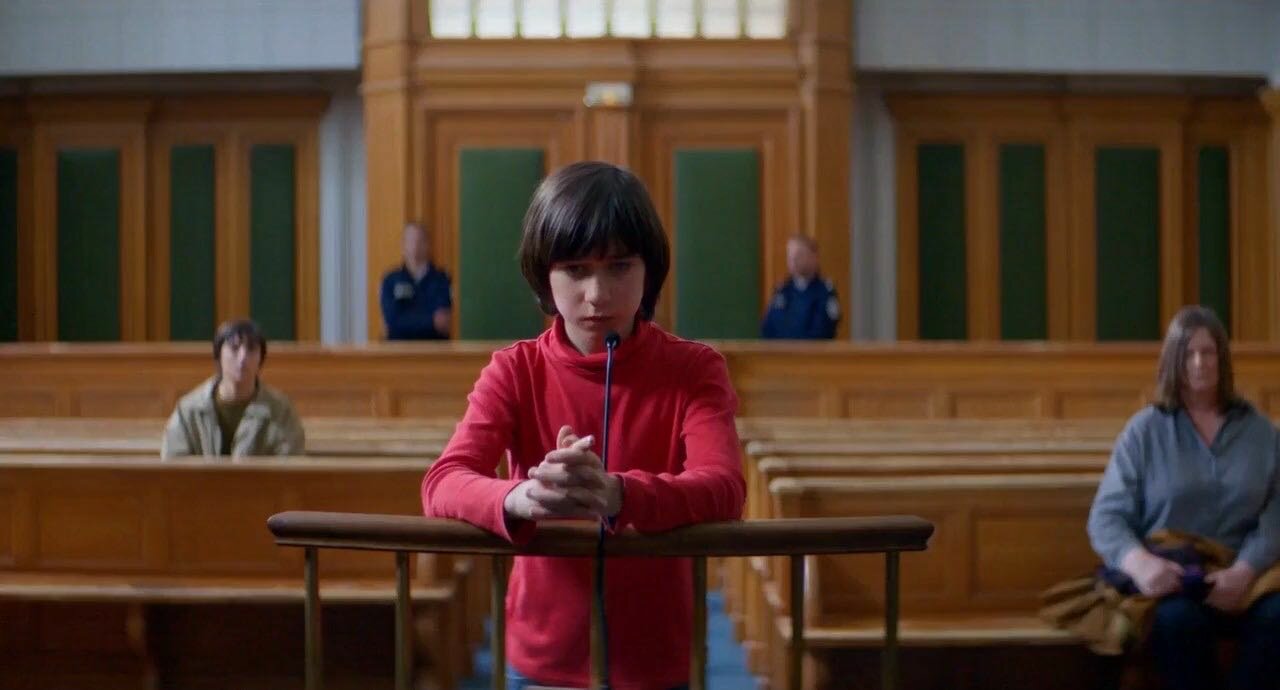

兒子的角色弧線是情節主要的動力之一,他的失明即為現實迷霧的隱喻,起初他不可靠的記憶建構出矛盾的現場證詞,在延宕超過一年的司法過程中,他為自己設下「找出父母真相」的任務。劇本觀點在一家三人間不斷游移,弱化了兒子身為潛在「偵探」的身份,讓他更像是為整部片做出結論的回應者。一方面他必需找到現實中的新證據(透過冒著傷害他的導盲犬的危險來證實父親的藥物成癮),另一方面他要在真實的謎霧中,決定父母究竟是什麼樣的人。

最後證詞裏, Justine Triet 再次復現了影像、記憶、語言與虛構之間的曖昧關係,兒子覆述父親曾經說過的話,但回憶畫面中卻是父親的嘴形配上兒子的聲音,這是兒子虛構出的父親形像?還是兒子從回憶中提煉出關於父親的真實?考慮到兒子失明的事實,這影像的重演是否可視為聽者的戲劇慾望?最重要的是,這新的說法是為難解的謎霧加上了又一層的幻覺與謊言,還是不斷虛構的過程其實為角色找到了更接近事實的真相?

這近乎是給觀眾的心理測驗,關乎我們如何理解劇中角色的處境以及如何理解世界運作的可能性。導演選擇不把意義詮釋全然的開放給觀眾自由心證,而是放入了她自己的信念,兒子找出的真相不只是他找到一種相信人性與世界的幻覺,更像是對其母親不斷為自我敘事辯護的回應。我們在電影中看過太多逃避真實遁入幻想的寓言,這部片似乎是反過來說:面對不確定的真實,你其實需要的是更堅實的虛構,更好的故事。

近年我對電影中的故事逐漸失去了興趣,在這個「說故事」成為顯學的年代,故事本身更像是是一種行銷的素材,你能召喚出更多的慾望,就能賣出更多你想賣的東西。《墜惡真相》並非沒有販賣慾望的嫌疑,但人終究需要故事,作者在概念上勉力將「說故事做為一種活下去的方式」放在一個關於性別與歷史爭論的當代情境中,不斷地反思電影做為敘事工具的曖昧性,反應出人們競逐敘事權力的現況,並給出她自己所相信的版本。

當電影結尾,法庭終於判給了女主角清白,她事後卻說她沒感到勝利的回報,她仍然是兩手空空(因她仍然要面對她失去丈夫的事實)。此時在類型操作中通常是放入最後反轉的時機(一種更強烈慾望的召喚),電影卻反高潮地呈現一個安靜的時刻:空無一人的房間中,女主角疲累地倒在床上,兒子的導盲犬靜靜地過來躺在她的身邊。這明顯是不太合於現實的安排,因為女主角和這隻狗在銀幕上並沒有多少相處的時間,但狗的視線做為非人類家庭成員的視角,從電影開場就悄悄地安插在影像之中。狗的到來像是 Justine Triet 對角色的情感慰藉與宣示:堅持自己的信念其實是艱難且孤獨的。這結尾或許是近年我看過最動人的電影段落之一,

(完)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!