《女與兒》|觀看的角度 Way of seeing

獨白的思考

昨晚想寫這篇,還來不及寫。撇開劇情的討論(有排寫,都講唔完),我想先說說,這部劇說故事的方式,或者說我們如何看,以及這兩者之間的關係。那不一定是劃上等號,input = output、encode = decode 的單線。我想一般劇作,是很想達到這點的「傳意效果」,全盤接收無誤,但這部劇有趣的是,劇本的設計看似擠滿觀點、立場,真正要做的卻是另覓空間、角度。即是說,它選用了通篇獨白、單一視點的形式,卻同時是對於獨白、單一視點的思考詰問。它旨不在確立人物的合理性、或純然的從男權女權的對立上,為弱勢一方賦權發聲,卻是在質疑探問「單一視角」這件事,是不是足夠。但不用誤會,那不是說這是一件懸案,而主角有心欺瞞他人,而更是在自我的盲點。

冇人睇自己係睇得足、睇得全架,所以我們先會常常落入生命中一種「無明」、無力的境地,不知道命運是怎樣的降臨在自己身上,卻被逼著要接受。人生很多時,那些無可奈何、莫可名狀的痛苦,其實更在這裡,「無解」。就好像分手了,R 爆頭要諗的點解,卻得不到原因一樣。硬食。二度痛苦來的。

獨白在這裡,就好像是一種比喻,在我們的生命經歷裡面,我們是如何被限於自己的觀點,並因之而受困,卻不自知。是的,我們甚至連自己的被困都未必會意識到,就像現代人習慣的模式,是權力的往外追求確立,講得勢、講話語權,而我們很少會意識到,這本身就已經是一種牢籠,限制著我們的觀看。(所有的精力都花在爭了,還哪有空去觀看、理解?)而權力同理解兩者的重要分野,是在於前者是確立自己的正當性,後者卻可能是在關心,那些我可能錯了、看不到的部分。這是根本性的態度差別。後者難得,在於它需要人的情感成熟程度,去面對自己、承接自己。而我們是近乎本能的避開。

所以關於這部劇的故事是如何說,第一件要 bear in mind 的事,是角度。沒錯,它選取了獨白的形式,卻不是為了要去確立它,而是去質疑、批判。它是存在著「表」與「裡」的分歧。由此,我們可以去看,劇本的文字以外,劇的設置是如何一直提示著、給予著角度的可能,這才是導演的用心,也是他在不同的創作、分享裡,都一直強調著的。如何為自己多找角度,超出自己的主觀。

文本並置

這不是他的最新實驗,而是在他的劇裡一直都有著的嘗試與觀點,只是在一個獨白形式的劇裡面,就顯得更為重要。他的舞台上,每一個元素,都被視作獨立的文本,去處理看待,包括舞台的設置、人物的行動、燈光、音效,它們都在說著各自的話,而不是聚起來,眾口一詞的,服務著同一個主題,或說劇本的文字。它們不是在做 go along 的角色,而是 go against. 由是,每一項獨立的舞台元素,呈現著的,就是多重文本的並置,與衝突。它在提示著人,角度的必須。

舞台設置 人物動向 空間秩序

舞台的設置很簡單,正面看去,舞台左邊的三份一,幾乎絕大部分時間都是一面巨大直身的投影屏幕,另外的地方用作 open space 的設置,無恆常的所在。一張滑輪的桌子、一張單人沙發、一只行李箱、一個滑輪的掛衣架、一張工程梯、三兩枝打光燈,全無固定的設置,而是隨著女主角的行動,不停的被搬出搬入,移來移去。而那其實跟情節並無直接關係,也不是用作提示場景/場所用,像說起工作時就走去桌子,不是這樣的。一個很好的例子,是她談情時,含情脈脈,語調陶醉其中,是爬著一張梯上落著、或移情般的撫摸觸碰、手指碎步,像遊移在情人的手或身體一樣、甚或是輕快得舉起梯子的轉動著,像一整個世界都跟著慢舞一樣。那其實更像在提示一種人物的心理狀態,走進其下意識層面。像其設計,不是先有對白,而人物就用行動去配合,卻更像是在捕捉人物一種情態,在什麼情境下,會放鬆自然的流露,然後反過來,才有了那些說話的發生、流出,像腦袋一直積存著的一些想法,被忽然的開了閘,就嘩啦嘩啦的自動流動。而所捕捉到的,是那種日常生活場景。執下這、執下那、開個 gip、食個橙、換件衫,坐地板、hea 幾下,而那些獨白,就好像拿起了一個不存在的電話,同另一頭無顧忌隨心的講起生活的一切來。不過她只是慣常在腦內自我對話而已。

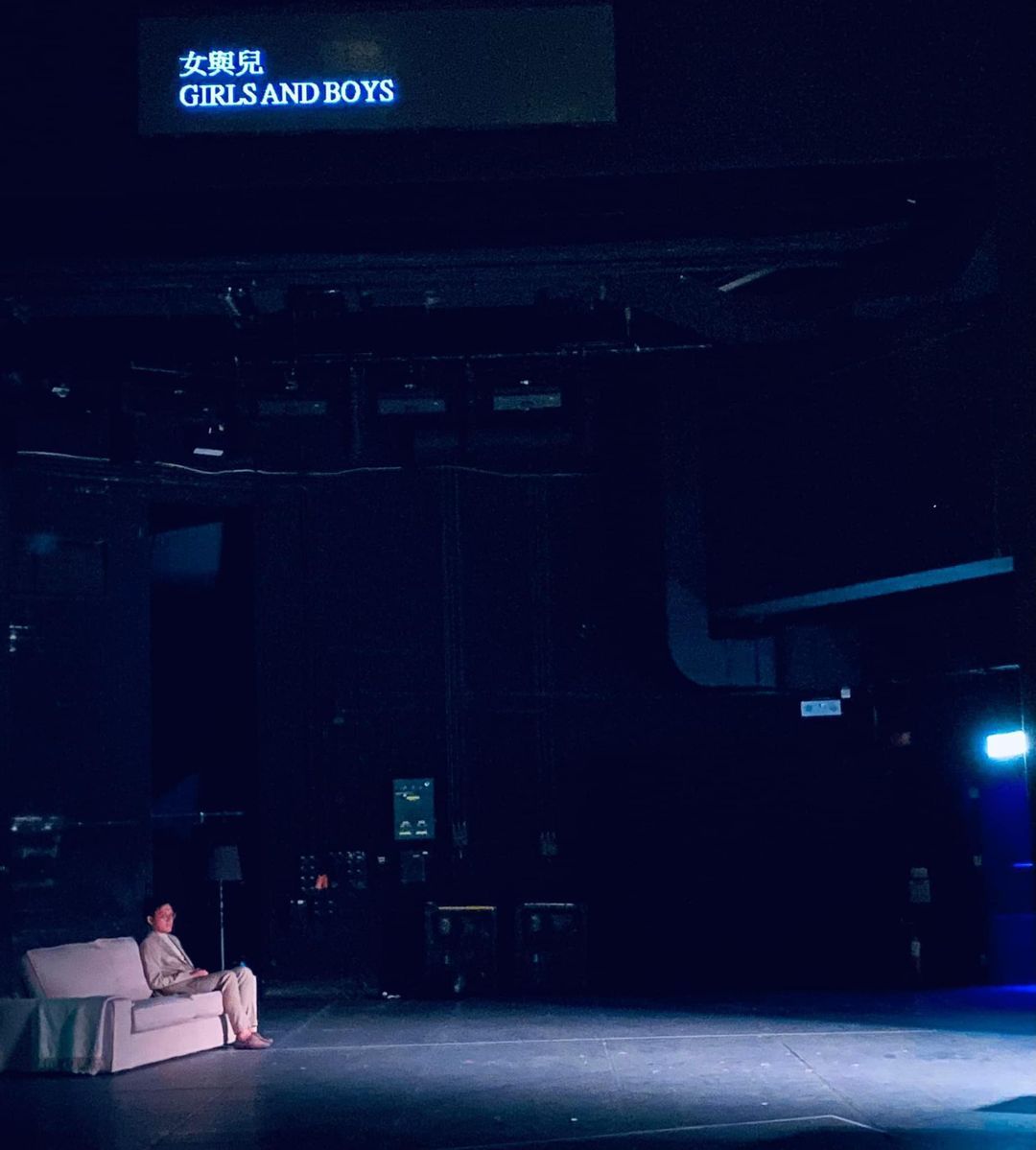

而值得留意的是,當舞台上出現一些瞬間,這個傢俱陳設通通被移走,那就還原出舞台的bare stage 來。Bare, 是咩都冇,只黑色的牆身,甚至是劇場空間的水管電線電制的設置都紛紛外露,無遮無掩,唔駛粉飾,就是這樣一個還原的空間。荒漠,一個人的寂寥、孤獨,卻真實,那給我這樣的感覺。場中一張因應位置看或看不到的沙發,置於偌大的空間當中,變與不變,彷彿形成了某種時間的定格,像一個中轉濟留的空間,如等待轉機而未果的時刻,只有等。而形容它,或許我想起兩個字,其實叫「曝露」,曝露出了它底裡真實的狀態,人好、空間好,好像被忽然見光拍了一張硬照的,截了那個中間的狀態。而如果人不在其中施力行動,就會曝露出的狀態。它的空,對照人物的忙、語言的密,讓後者的呈現,反倒好像一種掩飾、填滿的狀態。努力去填空,不讓自己空下來。

而舞台空間的秩序,我們是在看人物行動的自主建構,任佢用,就睇佢點做。時而 unpack 咁攤開一切,逐件擺、逐件歸位,時而轉著東西陳設的位置,時而又近乎憤怨般,又將一切收拾起來,pack gip 拉走。這個行動,其實不止在劇中出現過一兩次而已,那讓我想到女主角人生的狀態,反覆的崩盤、出走,另覓新地。那其實就是一種反應模式,出錯了,就馬上切斷關係,像工作就裸辭、旅行目的地就轉機、上司走人就走埋一份,自己去創業、以為男方有婚外情就離婚、離婚就一個星期火速搬走。其實,她從來都沒解決過自己生命的問題,每每就是用出走來解決,一次又一次,把問題遺留在原地,拖了好長好長的尾巴。急著用「重新出發」、「重新開始」來自欺欺人,她,都只是想要換掉那些生命的處境,只是換來換去換不掉的,其實是那個不處理的自己。你有沒有發覺,她從來都不會在原地,做被留下來那個的?執手尾那個,那怕執的,是自己的手尾。我不由得想到壁虎斷尾,遇有威脅,就果斷「壯士斷臂」,棄尾而逃,據說尾是會重新長出來的,只是一次又一次,一條又一條,她又忘了,有另一句成語,叫「尾大不掉」。於是,這個悲劇的形成,或許不過是她多次棄尾潛逃(拜拜你條尾呀),而終而被自己的尾巴趕上的故事。你都遺留了一地,或許 fair enough to say, 不是這,也是那。積患,而生命總有要你找數的時候。

不過看不到的時候,或許就像她不斷搬動單人沙發座的位置,或調動拍攝機的鏡頭,其實那不是在為自己找角度,而是為了為自己找位置。有什麼分別?前者是去看,後者卻是被看。我們關注的,往往就是如何「被」看起來,是好的、可欲望的(desirable),而多於真正主動去看,自己的所在地、自己的面貌、境況、慣性──看到,真係已經當你贏一半,唔好話一開始你就已經係輸。只是現代人都迷信「新開始」,於是在不同的新開始裡頭,一再重覆自己的慣性,無辦法,舊果個是自己,跟身架。而自己去揸機拍攝,都不是要尋回人生的主導權,而是要操控別人的看法,那是權力、那是控制。而一個其實沒有自我的人,又拚命想得到權力、控制,最終必然是迎來自我的粉碎,因為她將會遭遇到很多很多的無力,是她無法去解決的。

而台上設置的散亂、失序,不知何時變成了一種舒心的力量。像它是合該亂的,亂,才是它的真實狀態。而設計安排有趣的是,它用了一個第三者,黑衣黑褲揸機的工作人員,來做那個摧毀的角色,把那些畫作逐張撕碎成紙條,嚓嚓嚓,有音效的,像 ASMR 般的舒心。有趣的,是他不只像在做工具人或工作人員的角色,攪散個場就算,那一刻,他是有角色的,撕完坐在單人梳化座,攤開手,像看著一切的欣賞著自己的「成果」,睇下,甚至好像是有點撕給女主角看的,宣示般的,那是好像一種自我陰影存在般的角色,有著潛藏暗黑摧毀的願望,而那是主動的,好像在釋放著內心的瘋狂,多於僅服務情節的崩塌。那瞬間,好像是角色在台上有了分身,暗黑真實的,然後在挑戰著人,看不看到自己。我是我自身的崩頹、消解,那種真正的原動力,相對於人歸馴於建構的「表」。她其實就是一直在尋求依附的對像,be it 工作、理想、婚姻、子女、甚至如最終的公義,都是一種自己需要相信的自我形象。

鏡頭語言

而說到自我形象,即是從其口中透過獨白語言去建構出來的,就不得不提另一重強力與之並置的設置,那鏡頭拍攝畫面,舞台三份一表面積的屏幕。那不是用作放大舞台畫面的投影用,卻往往是代表著一種觀看,提供著另一種的視角,供人與單向的語言比對參考。像女主角提到自己的事業發展時,畫面是預錄下的家庭場景,丈夫獨個照顧著兒女,以一種非語言的方式,提示著另一視角的存在、可能。開場前已在播放的廚房視角,好像 CCTV 的錄像畫面,也是取自演員林珍真真實的家庭生活。錄像的畫面語言,那說著的,是一種無修飾的平實、日常,戴著眼鏡、穿居家服、平平無奇至平庸的家務活,平時經不起觀看的 undesirability, 勾不起欲望的,卻最真實的呈現在人的面前,像一面鏡子的,如實反映著一切,它相對的,是語言的可選取呈現,那種selective. 像你試下留意,女主角說到什麼,會點到即止,驟然轉開話題,短如一句,觸及彼此父母的,長如三數句觸及丈夫友人的,都瞬即被轉開了。那些自己不安全、不確認的部分。而這些都是說了出口的話,沒說的,天知道又藏著什麼部分。拍攝的畫面,有預錄、有實時,但不是在fulfill 同一種的narrative 敘述,卻是在提示著另一角度的存在,它的無差呈現,對照著語言的選取隱匿。

再如一幕鏡頭正面拍著素顏沒上妝的女主角的大頭,那更是擔當著形式上、意義上的鏡子功能。女主角就像是對著鏡頭照鏡,看看自己臉上的皮膚、細紋、線條輪廓、因歲月而添了的痕跡、流走的骨膠原,諸如此類的,you know it, 每個人都有照鏡的經驗,那是對自己的如實檢視、批判。仿如人只有這時,才是真正真實,而不是掩飾呈現的。認真看不去,你其實是會觸著自己情感的真實,而不只是皮相的。那一幕,不知道為什麼,我想起葉德嫻,也不知道是腦海停留在什麼的印象,又有一點像《All about Eve》裡面的Margo Chining. 想說的是,一個女人如實地在照自我這面鏡子時,總是很 powerful 的moment (也離最佳女主角不遠),在於拎走所有掩飾(須知,化妝真係女人的第二生命),在於直面自己,在於 moment of truth. 那是赤祼的,而更重要的是,那是不完美、不安全的,那是脆弱的。一個女人曝露一個脆弱真實的自己,弱點。但這同時是一種力量,陰柔承認的力量。而鏡頭比說話更誠實的在還原。而 naked face,也見導演的膽色視野,他所做的工作,是要揭示反思,不是粉飾。

歌曲音效

劇中的聲音音效,也擔當著獨立的角色位置。像突如其來加插的扭氣球聲音,刻意的在引起感官不安的邊緣,像趨近爆破,其實是一種張力的持續累積,那種很近很近的碰觸衝突磨擦,getting tension up, 就像兩個人吵架愈吵愈熱,面紅耳赤,怒視相向,而愈走愈近,額頭都要碰上對方。而那是在什麼時刻?你就要留意,什麼時候張力這樣危險累積。也像一種受不住、起來反抗的姿態,仿如要揭破某些謊言般? 我忘了那情節,只是聲音讓我如此想像。

而背景音樂用了一首,也可以說是主題曲。那是一首叫《In My Room》的歌,我第一次先在網絡上聽到,直情是有驚喜的感覺。那不是在沉溺抒情煽情,卻有一種 grand 的格調在內,opera like 的。不是歌詞宏大,而是它用一種黑色的戲謔角度去唱出,那就提升到另一個層次。聲音是開揚雄厚的,就像人有足夠的底氣,去一一檢視著自己的人生所有,不全然以之為傷,而是能承接,更甚是與之抗衡的。我與我的命運對視這般。

歌詞的內容,是在我的房間,看著逝去戀情的痕跡,一切不再,卻不是停留在自傷的階段,而是像數算檢視著對方離開後帶來的變化,stocktake 般的直視。甚或可以如 me before you, me after you, 然後那一個我是怎樣的。在劇中放這首歌,先是人的不沉澱,客觀檢視的力量,再來也好像賦予了空間角色位置,它盛載著一切變化,人在看空間,空間也在回看人,而且像是帶著批判的:你來到自己生命什麼位置高度?能不能夠為自己承擔、負責?How you bear everything that happened in your life so far, and how are you going to respond with dignity. 是的,是這個字,dignity, 人的尊嚴、honour. 在於你至少要come up with 你經歷的高度,而不是被一切拖著走。人之所以為人,對自己的要求。首歌真係用得又high 又cult. (王家衛套《墮落天使》,黎明殺人響起那首歌,都是咁樣的,直情是 foreground music. 那節奏,是 rise above 成件事的。)

精準定調

而那就是一種很有把握的精準控制。好像末尾一幕,鏡頭拍攝著那金屬盤的冷調,像手術室的器具,冰冷無感情,對照命案details 的 cold facts, 硬棚棚的事實,一個銀得反光的盤,就已經是很足夠的提示,而無需要再如實呈上什麼器具,好像呈堂證據般,不需要。它用的是化妝品,與女主角相近的物件,而用一種一一拿出,去逐件檢視的力度,語調平靜的 see for what they are, 已經很足夠。這就是一種對視,尚要將之用在自己身上,那兇器的象徵替代?High, 真的很 high, cult, 真的很 cult, 在於不畏懼。Fearless, 甚至近於 fierce. 唔講,我真係以為佢一手策劃呀。

局部與全面

而這篇文要怎收結(寫很長了),我想回到一開始提及那遮蓋了舞台三份一的屏幕的設置,我一直刻意不說,將之留到最後的。這不是一個平常的選擇,在人人都追求要看更多,開放更多給觀眾看,導演卻說,他是刻意要去營造一個視線受阻位,讓不同位置的觀眾看到的都不一樣。俾少左野觀眾睇,挑戰消費傳統?沒錯,他的確就是這樣做了。誰叫這部戲說的就是盲點,他就設計埋盲點給你看。盲點是看什麼?就是給你看你自己的看不到!

雖然看了兩場,我一早知道另一邊的角度會看到什麼,但我不得不說,戲將近末尾,那面幾乎全場阻隔著視線的屏幕升起,我都是有為那個 moment 而震驚的。幕升起,是一張米色的雙座位梳化,唯一全時間在台上存在沒有移動過的,以及梳化上坐著的一個男人,他是演員林珍真的真實丈夫,這段時間,戲演多久,他就一直坐多久,同樣沒有離開過,他就一直在台上,靜靜看著一切發生。他才是關於第三視角的最強提示。

像我看的時候,一直在想,他一直在,他是會如何看待所發生的這一切?他的角色是什麼?我有時想,他像死去的丈夫,未超渡的亡魂,濟留在中陰間,無法有任何行動反應,只能一次又一次的被逼著看事情的重演,好像罰留堂那樣,要直到他從中看見自己,方能解脫;有時又會想,他又會怎樣看待女主角的供詞?那些共同生活經歷的部分,從對方口中道來,與自己認知的,是同是異、是多是少?故事要是由自己口中道來,又是不是會這樣說、這樣組織、交待?還是對事件的起因始末,有著全然不同的看法,會給我們一個全新視野的認知?有時又會想,那會唔會是女主角的角色?她在抽絲剝繭、重溯過去一切回憶經歷時,自己所採取的唔同位置?定還是,那終極可以是在提示她,要抽離自己的角度,不要再自欺,用另一個角度,去看待自己、一切?而其實這兩個人他們全程都沒有互動,只演員一個人在自己的世界經營建構一切的敘述,是直到幕升起以後,戲的最後一刻,林珍真才坐到梳化旁的位置,與之真正對上眼。

那一刻,我曾以為是女主角要看男人,一個受害者逼視加害者;但再看,又像是男人在看女主角,看她如何在自己經營建構的敘述中自欺。我是漸漸在這種視角交錯之中,看不清楚了,你看我看你,心虛的會是誰?這部戲,我只能說,每看一次,都可以像完全顛覆了之前的觀看,愈看就愈生疑惑。

對於這一面屏幕的設置,很多觀眾完場後即時在討論的,是自己的位看多看少了,我卻是特登坐到這一側的。而屏幕升起的剎那,老實說,我覺得是值得的。那一刻,女主角還在說些什麼,我卻像忽然看到有些什麼一直存在的東西,被持續的隱藏在後頭,直到現在才顯露出來。那真相、bingo. 它其實沒有言明,卻是讓你親眼看到長時間一直聽一種narrative 的敘述,這段時間卻原來還有一些東西一直在,沒有被言說、觸及到的。Uncover. 我自是已知道這樣的安排,但我仍無法阻擋那瞬間的驚訝,我想,我是忽略了,時間積累的因素。

這就像一種強而有力的示現,且是觀眾一同在走的親身經歷,提示著永遠還有另外的角度。而導演安排一個人坐了整場,捨得到最後才讓他與女主角對視,看上一眼。那種整場的悉心鋪排,僅為了成就最後一個瞬間,也像在問女主角,與一同經歷了這個旅程後的我們,願不願意放下自我欺瞞,與之對視,看上真正的自己是怎樣?這部戲,原是從盲點說著自我檢視的力量。不在我們是否能夠發掘到戲裡最深層的真相,而是關於超出自我的單一視點,看到真實。也是關於局部與全相。而你又願不願意看?

說這部戲,去到了另一個高度,是它有很多很多的層次。不止是在原著劇本,而更是在導演的取向、手法,他所設置的舞台元素的多重文本,全都是觀點、評論的化身,所以單是看一個故事是如何說、用什麼方式說,亦都已經可以看到很多東西來,大有文章。

I have to say, it's already very enjoyable to do so alone. How it's precisely executed, exactly art. It also challenges our way of seeing. 觀看的方法。And I cant stop feeling the urge to congrats him for his new benchmark setting success! Edward Lam never stops pushing boundary, that pretty much sums up much about him and his works throughout the years. Still experimenting, just getting even more sophisticated than ever. And I am sure there are so much more yet to expect from him. Cheers~

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!