一段畢生難忘的樂評文字

先摘一段來自《歌之國土:馬世芳的巴布.狄倫六講》的文字:

大樂隊(The Band)首張專輯在一九六八年發行,第二張同名專輯《大樂隊》(The Band)在一九六九年發行,歌迷常以封面底色暱稱它「褐色專輯」(The Brown Album),都是搖滾史的曠世鉅作。他們為一整代美國青年勾勒出精神的原鄉,但有趣的是他們五個團員有四個是加拿大人。我曾讀過一篇樂評,作者說:一九六八年「大樂隊」出第一張專輯,他住在一個空蕩蕩的房間,三面開窗,窗外看去一無所有,房裡就是一張床、一個書桌、一台老唱機。他就在那個房間一遍一遍聽著大樂隊的唱片,他說:這樣的音樂,讓他自己第一次感覺到這片國土原來大到也能有他的容身之處。這個形容讓我畢生難忘──後來我聽陳明章的音樂、聽林生祥和鍾永豐合作的歌,也會有類似的感動:台灣原來並不小,他們的歌,讓我感覺自己在這個島上也有容身之處。

(第四講,p. 183)

上文提到的那篇樂評,是 Ed Ward(1948-2021)在《滾石插圖版搖滾樂史》(The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll)寫 The Band 的那一章。這本大書初版於 1975 年,後來在 1980、1992 陸續出了改寫擴增的新版,我讀的是 1992 年版。那本大書對我影響極深──那些出身《滾石雜誌》的樂評人寫搖滾史,揉合議論、紀實與抒情,並不避諱把個人情感經歷寫進去,讓這本書有了第一人稱的溫度。

我結婚搬出老家,一次回去掃除整理,清掉許多舊書,包括這本《滾石搖滾樂史》──沒記錯的話,應該是和一大堆過期的《MOJO》和《UNCUT》雜誌一齊送給朋友開的咖啡店了。那家店今亦不存矣。

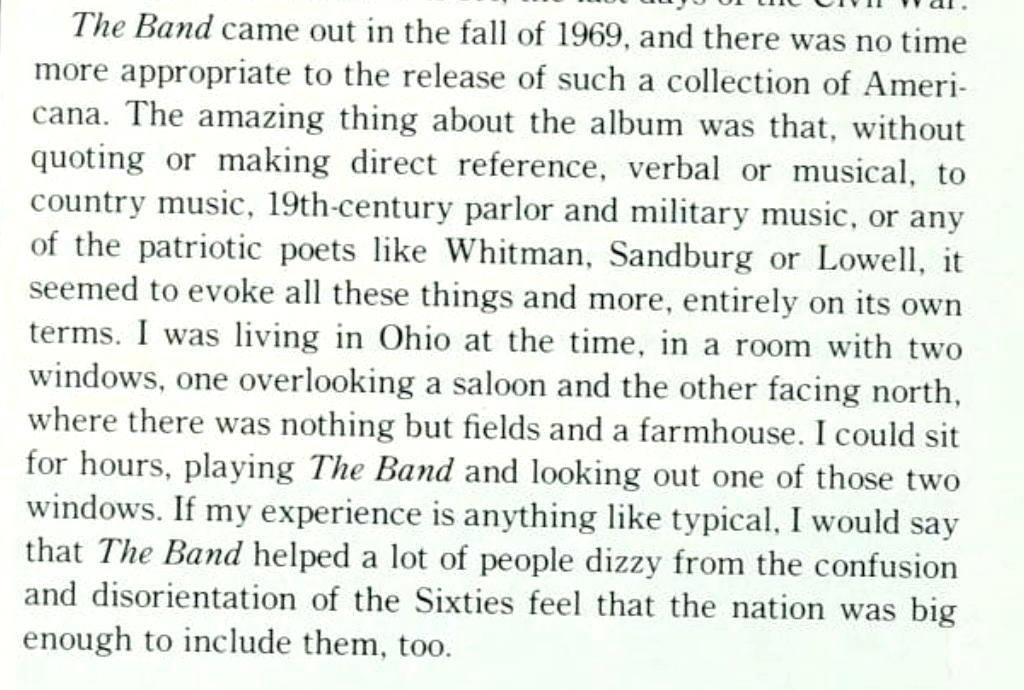

後來常想起那段文字,費了很多工夫,總是找不到原文。寫《歌之國土》提到 The Band,也只能憑三十年前的記憶覆述。今天終於在 Internet Archive 找到了這本書,發現這段文字早在 1975 年的初版就已經存在。原文附在圖裡,和我記憶中的版本有些出入。他是這麼寫的:

「那時我住在俄亥俄州,一個開了兩扇窗的房間,一扇俯瞰著一間酒館,另一扇面朝北方,窗外是一片田野和一間農舍。我可以連續好幾小時坐著聽《The Band》同名專輯,一面向窗外眺望。假如我的經驗算得上某種典型,那麼我會說:那張專輯讓很多身處混亂迷惘的六〇年代而頭暈目眩的人,感到這片國土仍然夠大,大得足以包容他們。」

"I was living in Ohio at the time, in a room with two windows, one overlooking a saloon and the other facing north, where there was nothing but fields and a farmhouse. I could sit for hours, playing The Band and looking out one of those two windows. If my experience is anything like typical, I would say that The Band helped a lot of people dizzy from the confusion and disorientation of the Sixties feel that the nation was big enough to include them, too."

購書(也歡迎海外朋友下單)請洽:

👉👉👉 《歌之國土》馬世芳致敬巴布.狄倫限量紀念組(暨單書購買鏈結)