感官对峙理性

至高理性是我们的最终追求吗

从古希腊和古罗马的先贤们奠基了理性的根基开始,人们在挖掘理性思维的道路上一直向前探索,从未停歇。文艺复兴中期,麦哲伦首次横渡太平洋证实地圆说;十七世纪,科学革命揭示行星运动和人体血液运动的规律……理性似乎可以解决一切问题,就连我们今天的音乐课上也都在学习古希腊时期毕达哥拉斯用数学诠释的音律系统。人类对美的追求,以及何为美学,似乎和其他自然科学一样,尽数皆可用理性来阐释。

可是,追求理性是否就是人类存在的最终目的呢?这是我本文要提出的质疑。

艺术是感官的

人所感受的美,有理性的美,也有感性的、艺术性的美。暂且不论这两者有无高下之分,我们可以达成共识的是,艺术之美是通过生理感官接收的。一段伟大的音乐,一幅细腻的油画,一幢宏伟的教堂,即便剥离它的创作背景和创作者的思想,你仍能从作品本身当中收获纯粹的美的体验。这是生理感官领域的美学,而不是将万物诉诸理性分析之下的美学。

无论你如何宣扬巴赫的对位法音乐中蕴含的数理逻辑,抑或是黄金螺旋曲线与和谐之美的关联,一个不可置否的简单事实是,生理感官是美学体验的直接参与者。

两年多年以来,西方音乐家们将他们的才华注入到以毕达哥拉斯的八度音阶为基础的音律系统中,依托于这个音符体系,他们创造了璀璨的音乐文化。但另一层面,这种对音高的固定限制却也成为了一种束缚。

直到上个世纪三四十年代的芝加哥,当以自由不羁的非洲音乐为根基的爵士乐与当地的传统古典管弦音乐相互融合,酝酿出了前所未有的声音艺术,拓宽了毕氏音律系统可以触及的边界。

艺术有时不过是颜色的问题

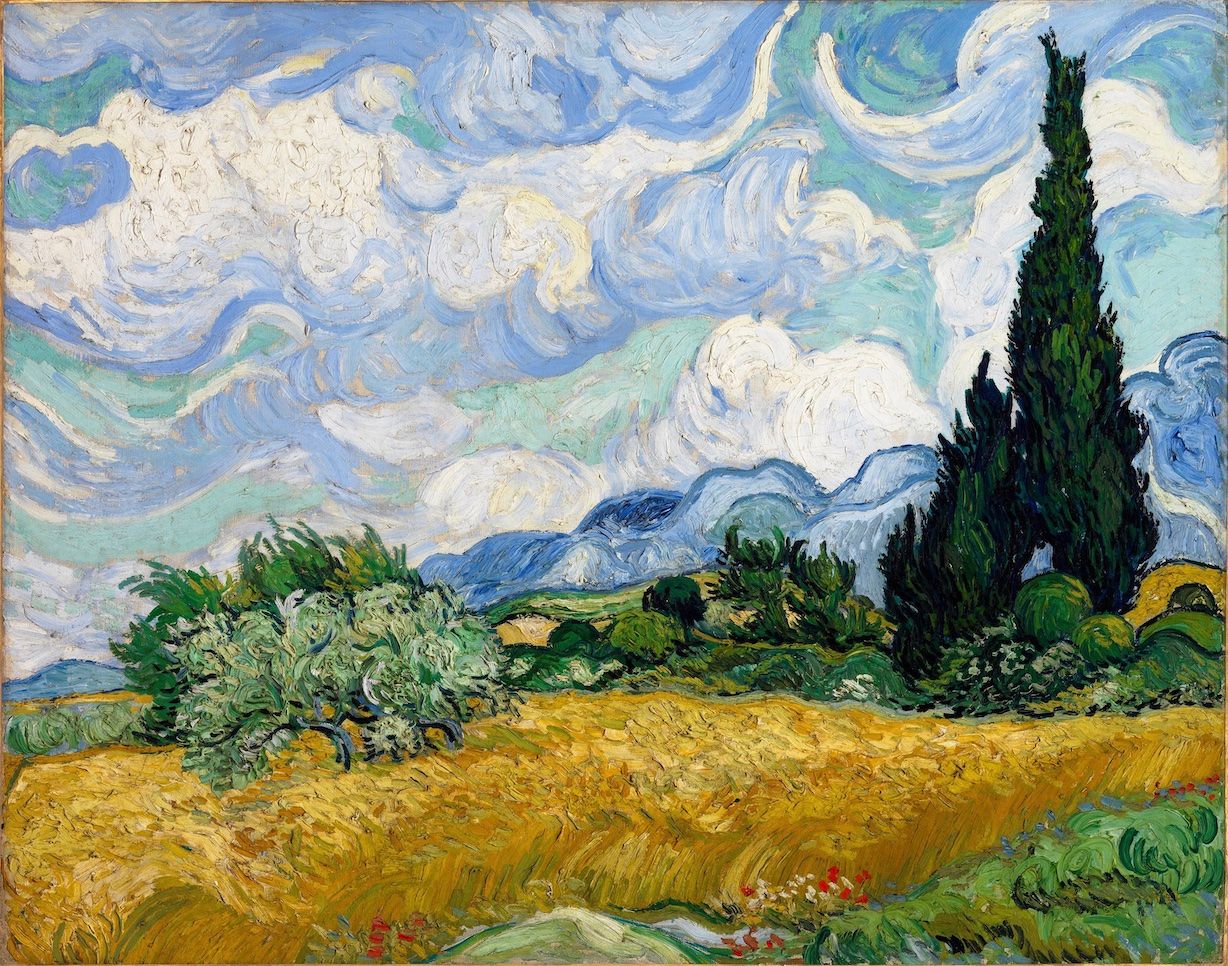

如果说音乐艺术要得到更充分的发展,需要挣脱一切规则的束缚,那么绘画艺术则可以说一直保持了它的直白和任性。从梵高与弟弟的书信集中,我们可以展开一个有趣的想法——所谓艺术,有时就是一个颜色的问题。

王安忆老师将书信集中所展现的梵高的创作思想概括为三个时期。随着时间的推移,梵高从原来对形体的观察,逐渐将作画的重点转移到色彩。

第一个时期是在 1881 年以前,当时的梵高创作都是从情节出发考虑题材的,绘画的对象都是人物是什么,在做什么,这些很重要,比如「拿铁锹的男人」「拿扫帚的姑娘」。从绘画技艺上来说,是素描的时期,他要将这些用素描的方式表现出来。这也是情节的时期,颜色沉睡在人和物的形状与行为里,尚未觉醒。

第二个时期是从 1881 年 12 月到 1883 年 9 月,这是水彩画的时期,颜色开始出现,梵高开始观察画面中的「调子」,而不再只是把注意力放在情节上了,加强了对画面中的静物本身的观察,比如迷蒙的灰尘的背景上突现出来的一只手,画中的烟囱、火炉与木地板……只是颜色还未独立出来,而是附在实体的身上,带有很大的修辞性。

第三个时期是从 1883 年 9 月到 1886 年 3 月,这是油画的时期,也是一个色彩独立的时期。虽然还需要实体作为载体,但是颜色已经逐渐成为主体,他着重于色彩的研究,还在谈到一幅画时说:「我为绿色、红色、黑色、黄色、蓝色、棕色、灰色的和谐所感动。」

现在半熟的麦田是一种深色的含黄色的调子,红色的或者金黄色的铜色。

这里已经全是视觉反应的映像了,实体似已成了颜色的附着物,仅仅是为了划分颜色的区域,为了赋予颜色最佳的形状而存在。

我在完成这幅肖像的过程中,要变成一个为所欲为地使用颜色的画家……

在最后的日子里,他写道:

我现在完全被衬着群山的广大无边的麦田吸引住了。平原辽阔如海洋,美妙的黄色,美妙的、温柔的绿色……

暂停逻辑分析,打开心灵与感官

关于艺术是感官性的论述,启发了我对于欣赏不同形式媒介的理解。那些被人们所称之为艺术、文学与杰作的,与简约数理逻辑的不同在于,它们的价值不是用知晓与否衡量的。同样一段信息,不同的接收方式导致了差异化的艺术体验,而体验的过程是关乎紧要的。比方说,看完一部 120 分钟的电影,和看完一个 20 分钟视频的体验是截然不同的。《XX分钟看完XXX》《XX分钟读完XXX》的类别创作是反艺术的。如果你用类似的方式去阅读世界名著,感受会更加明显——我甚至可以说,对于许多造诣深厚的文学名篇来说,一旦用浓缩的方式讲述出来,几乎就什么都不是了。

如果你受到了世俗社会功利观念的影响,此刻你可以告诫自己,欣赏一部作品,不必非得道出二三收获,不必非得要经过思辨并得到一个新的阐释某类事件的结论。你甚至大可放心地把内容忘掉——就像你不会因为忘记多年前在游乐场与好友们玩了哪些项目而懊恼一样。

一旦想清楚了艺术不过是一种感官体验,你就知道我们为什么应该用一种轻松但又严肃的心态对待艺术了。说轻松是因为艺术是可以被用来消遣的,是每一个普通人都可以享用的,不论你的知识水平和社会地位的高低。欣赏所谓的「高级」艺术,不需要用一种很严肃的态度,只要放大你的探索欲和好奇心,打开你的心灵和感官就可以了;说严肃则是因为,真正好的作品,绝不只是值得草草对待,这是它们与快消品的关键差别。艺术值得尊重。就像看一部电影,要排除干扰,隔绝噪音,关闭灯光,中途不要说话讨论,专心从开场看到结束。

感官与理性的对峙

文章开头,我对理性的至高无上地位提出了质疑,这并不是空口无凭,而是有历史的发展作为映照的。

15 世纪之前,人们还不能够在平面上还原出人眼成像。从佛罗伦萨的布鲁内莱斯基利用小孔成像原理进行临摹开始,开创了透视绘画技巧,为当时的画家和建筑师带来了很大启发。人们由此获得了用平面图画表达三维空间的能力。直到后来照相摄影技术的出现,平面所可以达到的还原程度达到了一个新的高度。

然而,或许和你想的不一样,透视法与照相摄影技术并不是一脉相承的。透视法代表的对复现真实世界的追求,出现了两个分野。一个是以牛顿的古典力学为代表的、理性主义的观点,他们强调服从物理学,强调感官体验是虚假的,要用科学概念再现真实世界;另一个是以歌德的《色彩论》为代表的、浪漫主义的支脉,他们探讨生理层面上的视觉体验,强调复现人眼的感官体验。前者是对复现客观物理世界的追求,后者则是对复现生理感官世界的追求。

第一个支派的代表人物是笛卡尔和牛顿。笛卡尔将眼睛类比为暗箱,认为和暗箱(照相机的前身)一样,人看到的东西是自然世界的副本。牛顿则延续笛卡尔的思路,使用棱镜折射阳光,将光线分解。在这一支脉看来,感官体验似乎总是充满欺骗,因此,人类要追求理性。

第二个支脉的代表人物是歌德。歌德在《色彩论》中细致描写了人眼的视觉暂留效果,从现实的光线投影突然看向黑暗的地方,观察到「光影」怎样的变化。歌德所描述的,正是脱离光线与透视的逻辑后,眼睛纯粹的视觉体验,这属于 18 世纪末到 19 世纪初的生理学世界。一时间,光学的、面向外部的理性知识,与解析人类内部感官机制的生理世界之间,出现了一道鸿沟。

最终看来,第二个支脉取得了胜利。对人的双眼成像的原理的运用,诞生了立体视镜;对视觉暂留效果的运用,则奠定了电影的诞生。这些都不是对客观世界的理性复现,而是利用了生理知识实现了对眼睛的欺骗。人们不再执着于外部自然,而是选择分析视觉的形成逻辑。在这场感官与理性的对峙中,感官最后获得了胜利。

我们是宇宙中的奇迹

可是,即便我们在制造感官体验这条道路上越走越远,也绝不能说明是人类文明的一种倒退。

知名科学家弗里曼·戴森说,宇宙中有很多令人叹为观止的现象,它们让人感到不可思议,神秘莫测,同时他也说,宇宙中最神奇的是我们自己。我们刚从普通的猿类进化出来不久,就拥有了音乐、绘画及举办运动会的天赋,我们会有各种追求与探索,其中很多事情既不是为了生存,也不是为了使族群变得更加强大,这不符合动物的本能,进化论也无法解释它。

这就是我要说的:真正让人惊奇的正是我们人类自身。就我了解的范围来说,人类聚集了各种不同能力于「自己」这个物种身上。达尔文的进化论也解释不了这个现象。这似乎是某种奇迹。 ——戴森《关于宇宙》

关联阅读:

1. 《离线·副本》,李婷(主编),电子工业出版社,2021

2. 《遥想手工业时代》,王安忆,东方出版中心,2021

3. 《如何听爵士》,特德·焦亚,北京联合出版公司,2018

4. 《离线·共生》,李婷(主编),电子工业出版社,2021

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!