食之療愈| 食物裏的愛,治愈了我的暴食症

圖/文:iago

泰國是少數的女性多於男性的國家。這個六千萬人的國家裏,女性比男性整整多出了六百萬人。我在我們住的附近這條夜市街上,也有這樣的感受,目之所急的,大部分是女人的厨藝、女人的勞動。

我也在這裏,品嘗了無數女性做出的可口飯菜。穆斯林女人們的印度飛餅,或者幾位老奶奶互相扶持的攤子裏的酸辣涼拌肉,掌勺大炒鍋的姐姐的泰式炒貴刁,畫著自己頭像做logo的海鮮煎蛋……

在來泰國之前,我有一定程度的「暴食症」,常年沒有飽腹感。我並不知道,這是我内在的一對尖銳的矛盾所激發的。只是懵懵懂懂中在看了一些公衆號文章之後,才知道這是焦慮、抑鬱情緒的一部分。我有症狀,但我不知道它爲了緩解什麽。甚至有時候,也只是拿它來開玩笑,也是僅發生在母女之間的玩笑,「我就是傻的」。

我不知道,有一個尖銳而無力的矛盾,藏在我心裏、藏在心背後。我一直沒有覺察。一方面,我一直享受著我媽的溺愛,一有機會,我就逃避做飯,或者別的無聊的「女人做的事情」,祭拜祖先、買菜、和其他女親戚打交道之類的,這些事情基本規矩繁多,既不容易、也不討好。她也允許我逃避了。這在我們農村,我這種不幹活兒的女兒,是很少見的。

另一方面,我受著她的嚴厲監控,直到26嵗以前,我申請在同學家過夜,都是幾乎不可能成功的。而26嵗之後,也不過是「必須要在指定日期的天黑前回家」,能出門的時間是很短的。在我報考大學時,我選擇了外省的,她希望我選本省的,這樣「我可以開車送燉湯給你」。而我這個在她看來「不聽話」、「白眼狼」的女兒,實際上根本不敢反抗她,也很難對她說「不」,畢竟她是一個弱勢的、受欺負的、勞苦的、一切爲了孩子的、偉大的、神聖的母親。

我後來知道她這焦慮是爲什麽了,也是常常是她無意間説出的、立刻就能壓垮我的話「你爸讓我受了太多苦了」、「你怎麽就和你爸一模一樣」。

就這樣,我在猜測、揣度中生活。幫不幫她拼多多砍價,是不是成了我在不在乎她的一個指標?我有沒有記得母親節發紅包?我是不是不應該發任何我在外國的快樂生活讓她知道,我必須符合她的想象,「我在外國因爲思鄉而茶飯不思」?我必須看起來,在承受著「不聽話」的後果,好讓她看起來還有些話語權,而不應該顯出哪怕一點因爲「不聽話」而得到的快樂(事實證明實在是太快樂了,唯一的不快樂就是她傾瀉而來的焦慮)。

澤説起他的一個姐姐,說她都已經到了大城市工作了,因爲「聼父母的話」,回老家結婚生子了。我太理解了,這種「女兒是父母的小棉襖」的位置,完全定義了女兒身份的女人,不能反抗、必須順從、永遠聽話。

可這聽話、順從,是帶著神聖母親的道德光環矇蔽我的眼的。我從來不敢直視,我的母親,究竟給了我什麽樣的愛。我知曉她的犧牲和付出,可落到我身上之後,究竟變成了什麽??我不敢面對這個問題。不敢面對在我與父親的爭端中,她最後的「維穩」對象是我。不敢面對,她對我說的「我要是意外死了,你在國外是趕不回來看我最後一眼的!」這句話背後,她究竟把我當什麽?

我只是一個像極了我父親的工具罷了,只是她焦慮的出口,是她無法控制的、冷漠的女兒。而我,永遠得不到她的愛,也爲此焦慮,我得不到她哪怕是一句肯定、一句鼓勵。我的人生、我所作的一切,在她那裏消音了,變成一種沉默的黑霧。

「媽媽,我究竟在哪裏?」

這樣的挫折、失望,一直潛藏在我的無意識之中。由於這樣的失望,我變成像無臉男那樣,不斷進食,但找不到方向的人。症狀,或者自嘲食量大,也恰好遮掩了我的問題,遮掩了我的焦慮。我記得我還小,我就失去了飽腹感,這已經是好多年了。

我到泰國之後,有一天,我忽然意識到,我能夠「吃飽」了,我感覺到了「飽」,而且是普通飯量。我細細地想,這件事是什麽時候開始發生的?

到底是在驚嘆這些小攤的厨藝時發生的,還是在看著一位位女性攤主在做飯的身影時發生的?或者是,在這裏的人們,真的讓我重新學習放鬆、學習原來路邊食物也可以這樣認證去做的時候發生的?

我也不確定是爲什麽?是那珍貴的炸串的奶奶對我後背的撫摸,還是總是要送我玉米、香蕉的各個攤主的好意,或者是我在吃到那一口涼拌,喝到那一口辣湯被衝頭的複雜香氣所引起的,關於她們手的勞動的想象?以及不能不説的,有一次,我和澤逛到一個市場,我想買一份椰漿薯粉湯圓,那攤主的老奶奶,看著我耳朵上別的兩朵花,夸我漂亮,送了一串茉莉花給我帶,我開心得不得了,心也熏得香香了。當我在湖邊吃下那一口湯圓時,我感覺到了她的手的痕跡。

小時候,有過那麽幾次,我們的家還未那麽撕裂的時候,我和弟弟、媽媽,或者有時候去外婆家,我們會一起搓湯圓。我搓好了沒餡兒的湯圓之後,有些剩餘的粉,就拿來捏各種不同的形狀。最期待的,就是它們出鍋的時候,兔子是不是掉了耳朵,公鷄會不會沒了爪子?那遙遠的回憶,一起搓湯圓的回憶,就這樣擊中了我,因著這位老奶奶的湯圓,這愛,很韌、五彩的又很好看。

我才知道,我要的不多,但似乎就是很難得。可能就是厨房邊還暈熏的香氣,圍繞著的,一種浸潤在日常生活裏的,普普通通的愛。一種,我可以品嘗到的,也可以被看見、被接納的愛。不是作爲尷尬的被消音的女兒,不是作爲「像爸爸的女兒」,而是僅僅作爲我自己,被接納的愛。

我并不期待這一口桃子,是青澀難啃或是甜蜜的,而是期待,每年夏天一起在陽臺打桃的日子。不需要過甜的糖漿來澆灌湯圓,而是想真切地吃出那樸素的味道裏,我們一起勞動的時光。而追逐著記憶中的味道,不斷地吃下無數的大米,并沒有讓我意識到,我要的不是那個米的味道,而是更原初的,感受過的溫暖的愛。

這樣的一些東西,我怕是難以再在我家人身上期待了。他們難以接受的某種分裂與我想要訴求的獨立,淹沒了我們曾在一起的、爲數不多的好的時光。更不用說,那無數的父母撕裂的時刻所帶來的創傷、因爲「像父親」而引發的面對母親的罪疚,還有停止了的永恆的愛恨交織的無法説出口的父親的殯前。

有幸的是,我發現了世界上的其他地方,我要的,就隱藏在日常的細節裏,如笑容,如相贈,相撫摸,相招呼,相對視之間。

當我在這一些街頭的小攤上吃下這一口自製的漢堡、海南鷄飯、泰式香腸、椰漿海鮮辣湯、紅咖喱肉和五彩米綫、涼拌海鮮粉絲、滷豬脚、炸鷄、烤肉、泰式煎蛋、蛋糕、派、冰沙、做成生殖器形狀的蛋糕……以及無數的家常菜之後,我總會想象他們在決定做這道菜前,無數的實驗,以及對味道的探索。想象她們專注的神情,她們認認真真地、踏踏實實地、負責任地實現它。就是一種單純的好。

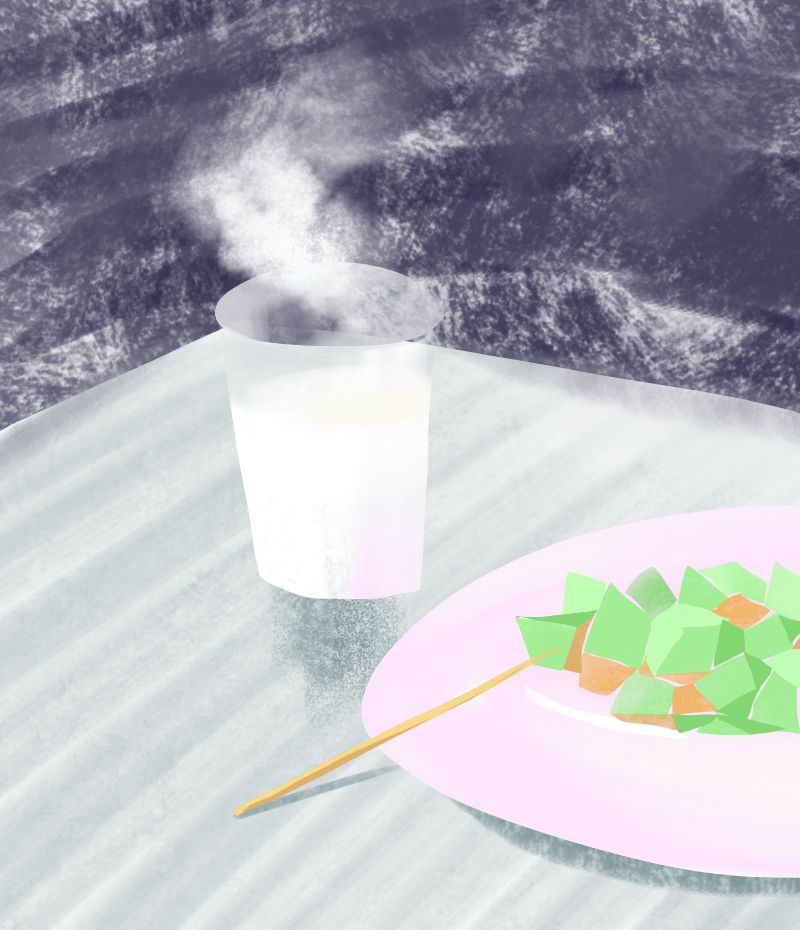

以前,我沒有想過,只是一杯熱牛奶配一份茶綠色的蒸麵包,也可以做得人們都來排隊吃,三五成群的人們,談論著最切身的事情。兩位阿姨,自己做出了整條街最好吃的炸鷄腿,而不會認爲「這是年輕人的食物」。在偏僻的山區小鎮裏,只開到下午兩點就關門的阿姨與她的女兒,做出了入口即化的滷豬脚。她們會跟我對視,會看見我戴著花,就説我好看,還會認證地回應我的感謝,會多拿一份南瓜,用最簡單的英語說「For you」。

這些都太家常了,我們的交流,也太日常了。卻又好像有某種魔法,吃了就會忘掉煩惱,看著她們的眼睛,就感覺到快樂,以及美味—— 并不是不知停止的貪婪,而是舒適的快樂與享受。也是,我的短髮和澤的裙子,在這裏也被接納了,出於不知名的原因,這裏的日常沒有常見的保守的傳統帶來的攻擊與暴力。

我的暴食症,是在這樣語言不通的環境裏,受這一點點的照顧下,慢慢地好了的吧;是在這沒有語言的、漫佈的輕鬆而舒緩的包容的愛裏,好了的吧。就是這樣的地攤,綿連一條街不重樣,撐起這攤位的人們,沒有焦慮、冷漠、暴力。真好。