【2023・回顧】新書多珍重——2023年香港文學重點出版

文|虛詞編輯部

自疫情解封後,市民紛紛離港消費,本地經濟持續下滑。根據入境處數字顯示,聖誕四日長假期間,合計逾140萬港人北上及外遊,不但香港零售及餐飲業大受打擊,聖誕檔期電影票房亦錄得20年新低。今年書業亦彷彿迎來寒冬,生意額大不如前,近月獨立書店更屢受打擊。在這時刻,買書除了是精神的滋養,也能給予作者、出版社及書業實際的支持。「虛詞編輯部」特意精選年度重點文藝書籍,羅列2023年不容錯過的佳作,在新一年,願好書有好報。

給二十世紀的備忘錄——《我的二十世紀:李歐梵回憶錄》李歐梵 著/香港中文大學出版社

這是一本給二十世紀的備忘錄。著名學者李歐梵以「成長小說」模式書寫其生命經驗,追憶自身成長過程和求學經驗,寫成此重磅回憶錄。至於書中第二部分,則由張歷君從跨文化研究的線索入手,引出李歐梵對學思歷程和閱讀經驗的反思。李歐梵縱橫不同學術領域,前半生於美國教學,開創並推動了中國現代文學的研究,又為中國讀者引進米蘭昆德拉、馬奎斯等東歐和南美文學脈絡,後半生則紮根香港,他形容香港的時空處境和獨特的通俗文化傳統讓他深感興趣,多年來在港帶動大量文化研究。然而這本回憶錄並非單純的學術回憶錄,而更是《追憶逝水年華》般的感性追憶,如李歐梵所言,推動他思考的不是學術理論,而是個人情緒,隨著二十世紀的結束,他深深感受到「時不予我」、屬於自己的時代已然結束的焦慮,由此站在21世紀,回頭反思、深情凝視20世紀的「世紀末」廢墟。一個世紀的終結是另一世紀的開始,讓我們從此書中,窺見兩個世紀如何傳承與斷裂。

乘著飛氈回來的跳格文字——《左手之思》與《港島吾愛》西西 著,何福仁 編/中華書局

西西辭世竟已有一年,但她留下的文字仍時時為我們所捧讀,而中華書局率先為我們帶來西西的兩部遺作。劉偉成評價《左手之思》是西西最好的詩集,收錄未結集的詩作72首,上卷始於她15歲發表的首作〈湖上〉,可見西西在學習時期,在聲音和技巧上的嘗試,並以離別、寂寞為關鍵詞,記錄年少的體會;下卷結束於83歲寫的最後一首詩〈疲乏〉,以樸素風格書寫日常,雖寫年老與疾病,但可見其積極正面;書末附詩論九篇,是西西少見的談詩之作,反映她形成於青年時代、成熟而周延的詩觀。

《港島吾愛》則收錄西西的散文52篇,四卷之中可見西西的多樣性書寫:看她化身足球評論人,分享對球員、球證、世界盃等想法,更由此窺見人生;彷似史學家般展示異國偉人、文化與歷史,蘊藏對非洲的深厚關懷;又如鄰家女孩描寫日常點滴,如製作布偶和娃娃屋、學習粵語、記生字等;最後回到女兒與文人的身分,寫摯愛的父親,以及與書店、作家的多年情誼,也有些異國遊記,充滿獨特角度與真切情感。在最近的發佈會上,何福仁透露更多西西未發表的文章將會結集成書,也令人殷盼。

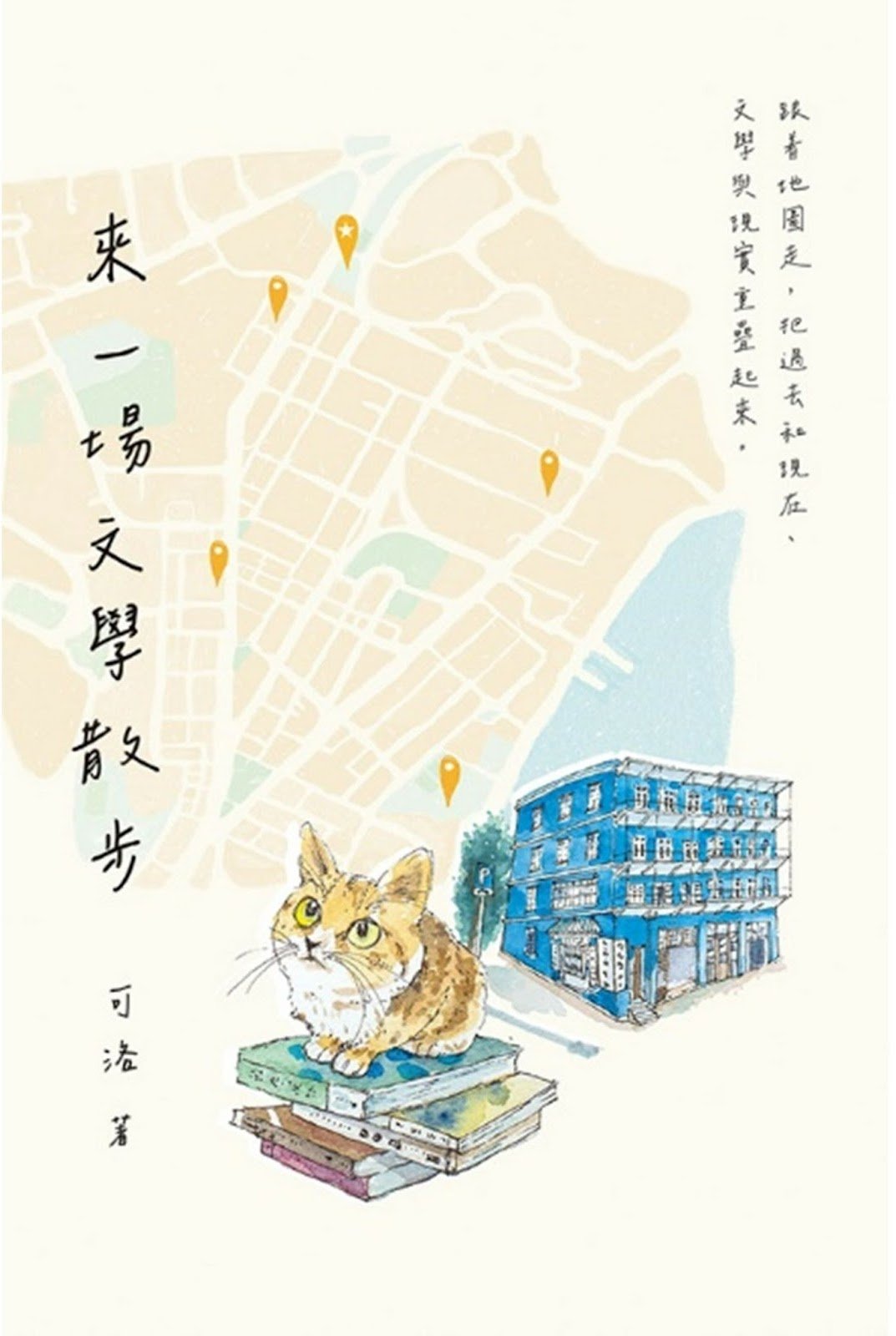

散步之年,一部關於文學散步的浪漫青年小說——《來一場文學散步》可洛 著/突破出版社

可洛作為文學散步專家、創作班導師,近年對香港舊故事好奇,愛上研究地方歷史,惟疫情期間未能四出探索。但他看了某套日劇,關於男女主角在東京和關西等地方散步,沿途介紹地景,於是他希望以輕盈、有趣的方式推廣文學散步,就把導賞多次的散步路線轉化成長篇小說。故事講述寫作班導師張志樂,遇上助理教師王莉,從此展開了一場文學散步。二人遊走北角、觀塘、土瓜灣等地,走進香港作家筆下的文字及景物,見證香港的文學、歷史及變化。全書共七章,分別為〈西營盤〉、〈香港中文大學〉、〈灣仔〉、〈鰂魚涌、北角及炮台山〉、〈觀塘〉、〈土瓜灣〉與〈中環〉,並在章節前後附有地圖及相關文學作品列表。從此香港的文學散步多了一種呈現方式,故事人物作導賞員,更自由地穿梭於文學地景,讓我們好好散步。

以樸素光華擦亮黑暗——《詩合集》I、II 黃燦然 著 / 香港文學生活館

香港對上一次出現詩合集,大抵已是三十年前的事。此兩卷本《詩合集》為黃燦然六本詩集合訂,完整收錄作者1985年至2021年的新舊詩作。卷一收錄《冥想集》、《靈魂集》、《奇跡集》,卷二收錄《發現集》、《洞背集》、《苟活集》,共1057首詩,當中卷二作品屬首次完整公開。黃燦然的這些新作,多是2019年中及2020末詩神來臨時寫的作品,此後許鞍華便為拍攝《詩》而來。電影裡黃燦然說自己因經濟流亡移居深圳,首映時惹來全場大笑,鏡頭下可見詩人的確生活樸素,唯獨書架是豐盛的,詩便是詩人的精神歸宿。《詩合集》收錄詩人從生活提煉的畢生著作,只印一千本,由香港文學館出版,見證著同事們每日努力排版校對,還願惜者多多購買支持。

在斷層中相信接通的可能——《斷層路徑》葉梓誦 著 / 後話文字工作室

《斷層路徑》是前《Sample》總編葉梓誦首本個人文集,收錄31篇散文 / 札記 / 評論,思考溝通、記憶和哀悼等主題。他以一貫以來旁徵博引的方式書寫,如從林夕的歌詞切入德希達的理論、聚焦羅蘭.巴特的寫作,探討書寫和重讀,如何成為哀悼的出口等等,在不斷重新編碼和解碼的過程中,寄託難以宣之於口的情感,甚至從中創造新的連結,新的意義,亦即斷層之間的路徑。縱然迂迴,葉梓誦卻相信接通的可能,在碎片化的時代,此書如徐晞文形容,是災難過後一項「重新詮釋每一個詞語的龐大工程」,也提醒我們在異常、錯誤中,靜聽事物的細微雜訊,深沉思考,耐心等待剛好搭通頻段的一刻,或許也是一種浪漫與溫柔。

**趕上年末尾班車!**

飄洋過海來看香港文學——《字造海洋:香港.文學.海洋讀本》葉倬瑋、黃冠翔 編/中華書局

海洋乃地球所有已知生命的起源,而香港地理環境得天獨厚,多面環海,附帶二百多個離島,海洋環境資源尤其豐饒。作為海港,香港經歷了不同時期的移民人口湧入,匯聚出多元文化,也成就出許多閃耀的文學作品。那麼,海洋題材與現當代香港文學創作之間的關連是甚麼?香港有無海洋文學?香港嶺南大學中文系訪問學者黃冠翔博士、香港教育大學文學及文化學系副教授葉倬瑋博士編成《字造海洋:香港.文學.海洋讀本》作為回答,共分為「島、渡、灣、港、魚」五輯,每輯附有深入導言,收錄超過50篇具香港特色的文學作品,港台作家的現代詩、散文、小說,無所不包,呈現如海洋般的深度、闊度和廣度。讓我們回歸太初,重新思考我們站在陸地時與海洋的關係,共同走進風俗、歷史與文學交織的香港文學海洋世界。

**台灣出版**

傳奇女作家創作對話 以美妙聲音撫慰孤獨 ——《雲雀與夜鶯》鍾曉陽、鍾玲玲 著/新經典文化

《雲雀與夜鶯》是兩名本地傳奇女作家,鍾曉陽與鍾玲玲的創作對話。浪漫詩人雪萊說:「詩人就像黑暗中歌唱的夜鶯,用美妙的聲音撫慰人生的孤獨。」雪萊也在詩作〈致雲雀〉中,以雲雀比喻不受任何拘束、渾然天成的藝術。《雲雀與夜鶯》便是鍾曉陽與鍾玲玲以幽微、感性的筆觸來詠唱的歌聲。她們相識超過四十載,如今驀然回首,翻尋彼此書信,以現實為素材,以文字重塑往日軌跡,將時光凝練在文字裏,探索人生與創作,追尋往昔軌跡。書中除了有二人的「書信體」文字、圍繞一些「詞/語」的對寫,她們亦各自創作了新的短篇作品,鍾曉陽的〈晚期風格〉與鍾玲玲的〈陳詞濫調〉。《雲雀與夜鶯》頁數不多,但份量極重,是今年本書文學愛好者必讀的新書。

劫後重逢,有詩為證 ——《劫後書》廖偉棠 著/雙囍出版

《劫後書》是廖偉棠定居台灣後完成的首部作品,收錄他在2018年至2022年間的詩作。全書分為三部詩集:拓孤之地、凶年巡禮、母語辭典。拓孤之地以台灣文化為寫作主題,涉及文學、音樂、歷史及歷史,以詩歌形式再次詮釋近代化歷史中的重要人物和事件。凶年巡禮則寫疫情之劫,圍繞肺炎肆虐期間,人如何看待生離死別,國家機器又如何運作,以詩作思索生命,判斷價值,為人類發聲。母語辭典談及身份與離散,既寫香港近年來的轉變,亦寫隔海的烏克蘭、緬甸、阿富汗這些遭劫之地。由四處離散的群眾,繼續編纂著這部母語辭典。書名定為「劫後」,並非盲目樂觀,更是一個種信念,正如廖偉棠在書中序言所寫的,「劫後重逢,最怕的是見面不相識,笑問客從何處來。但有詩為證,我們定能辨認本來面目,詩是明月,我們就是起伏的千巖。」

從家庭成長道出香港的傷痕故事 ——《弟弟》陳慧 著/木馬文化

今年榮獲「臺灣文學獎」金典獎的《弟弟》,是陳慧在2014年後寫成,於2018年在手機程式「TBC」開始連載的小說。小說以家庭故事側寫香港社會大時代,不只寫姊弟之愛,更是對香港這個城市的深厚感情。伴隨著書中弟弟的成長,也寫下整個世代對香港接踵而來事件的集體記憶,包括遊行、抗爭運動現場、情感與理念的拉扯以至不同世代的對立。弟弟長大了,城市的改變也一去不回。金典獎評審形容《弟弟》寫盡了香港從九七回歸之後的劇烈變遷,著眼於弟弟的成長歷程之外,也點出了幾個香港歷史上的關鍵性時刻,「弟弟」就如回歸後香港的隱喻,「以此寫出社會集體認同的探索、質疑與創傷。」而《弟弟》並非只是一個時代的紀錄,對陳慧而言,創作是穿過一種現實抵達另一種現實,如在小說末尾所寫的,「艱難是應該的,時間會過去,縱使在淤泥中前行,也終究可以到達彼岸。」

在幽暗中抹黑前行——《夜行紀錄》羅貴祥 著 / 二○四六出版

《夜行紀錄》收錄了羅貴祥由2014年至今的十二篇小說創作,第一輯對古代文本進行重寫及文本互涉,第二輯則是對過去數年本地社會運動的一些思索與回應,對香港本土的身份認同、文化根源進行了藝術上的探索。上下兩篇看似無關,卻又隱隱構成對話,王德威形容作品中透露的憂鬱氣息,也許才更埋藏了作者的塊壘,關於水與沉沒的意象,還有各種患得患失與兩難中,也包含對前路以致生命本質的檢討。《夜行紀錄》依舊是一本充滿羅貴祥作品特色,包含著德勒茲式的塊莖多元結構傾向、充滿文本互涉等的多層次作品,但如王德威所言,此書更顯現了此前作品中少見的內斂和自覺。在訪問中羅貴祥說,或許與時代扣連也是文學的責任和義務,寫作初期總會想進行實驗與挑戰,但文學歸根究底還是要關心人,理解他人苦難的,或許是其中一種解決苦難的方法。此書如暗夜裡的幽光,或可給予讀者一份險阻中繼續摸黑前行的力量。

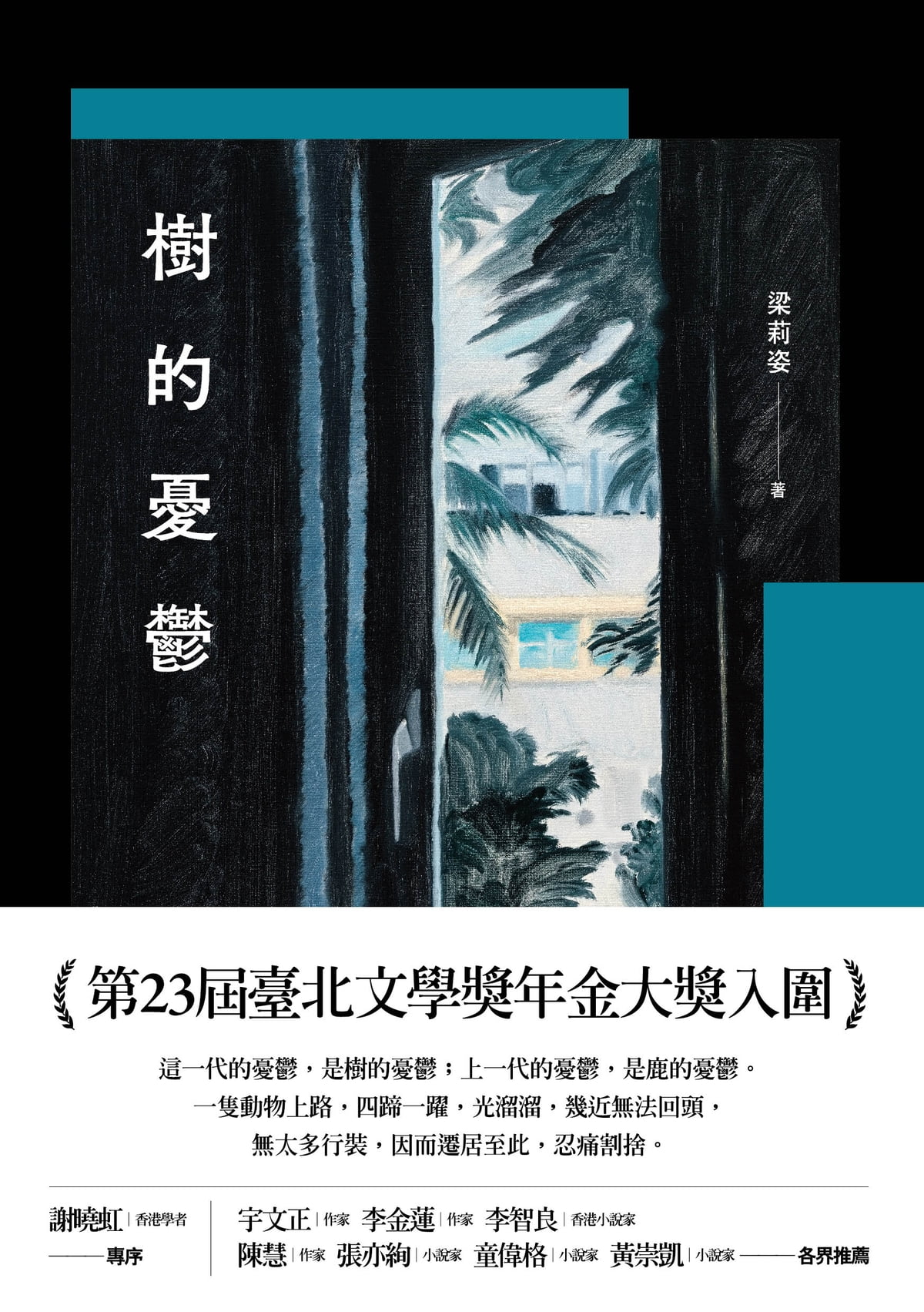

花果飄零的世代 書寫失根之憂鬱 ——《樹的憂鬱》梁莉姿 著/木馬文化

在台香港女作家梁莉姿以新作《樹的憂鬱》,寫下2019年後港台兩地之間,人們流離的複雜心理:留下與離去、噤聲無語與續存記憶,每個抉擇都困難。全書分為四輯,每輯以二篇小說並置香港與臺灣兩地觀點,點出香港當下處境,並以來台港人生活相互對照,寫因著流亡、留學、移民、或結婚等不同原因,落腳台灣的香港人在適應異地生活中遭遇到的文化衝突。梁莉姿的上一本作品《日常運動》敘述運動發生的時刻,《樹的憂鬱》則描寫運動結束後的生活、抉擇與憂鬱。梁莉姿形容,「這一代的憂鬱,是樹的憂鬱;上一代的憂鬱,是鹿的憂鬱。一隻動物上路,四蹄一躍,光溜溜,幾近無法回頭,無太多行裝,因而遷居至此,忍痛割捨。」但如今我們已如一棵埋根極深的樹,盤根錯節,處於大火之中無從抉擇。於是她以自身經驗,書寫屬於這一代的移民故事。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!