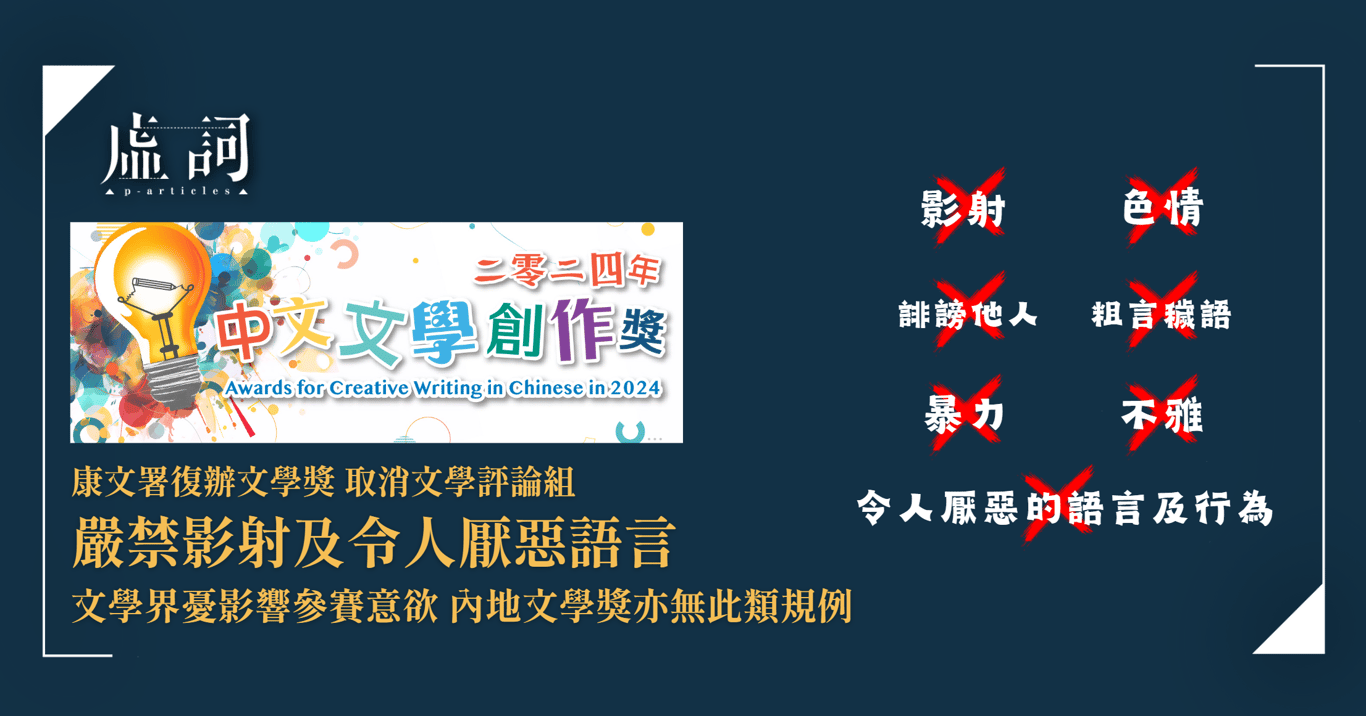

康文署復辦文學獎 取消文學評論組 嚴禁影射及令人厭惡語言 文學界憂影響參賽意欲 內地文學獎亦無此類規例

文|虛詞編輯部

康文署轄下公共圖書館舉辦的兩大文學獎因內部檢討停擺兩年多,其中「中文文學創作獎」(文學獎)停辦一屆後,將於今年復辦。館方取消文學評論組,並於「來稿須知」新增兩項條款,國安條款以外,亦規定參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅,及任何令人厭惡的語言及行為,違者取消參賽資格。

中文文學創作獎向來為香港重要的創作比賽,是孕育新一代作家的搖籃,而這次新增的條例前所未見,引起文學界及公眾關注。故此,「虛詞」分別訪問七位香港作家及學者,包括曾任評審的學者及參與過不同文學獎的年輕作家。他們圍繞此次條款改動的事件,談到文學獎與創作空間的意義,獎項的認受性等問題,值得我們深思關於文學創作的理念,以及現時香港文學創作的風氣。

「中文文學創作獎」始於1979年,由公共圖書館舉辦,旨在培養市民的文學欣賞能力,並提高市民對中文文學創作的興趣。今年館方復辦文學獎,不再設有文學評論組別,獎項僅餘五個組別,包括新詩、散文、小說、兒童及青少年故事,及繪本故事組。

在參賽表格的「來稿須知」欄目,館方新增兩項條款,首項與國安法相關,一旦觸及可取消參賽者的參賽資格及獎項。另一項條款則指出,參賽作品不得含有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅、淫褻,以及任何令人厭惡的語言及行為,違規者會被取消資格。

同時,館方新增一項比賽宗旨:「鼓勵市民以多元方式創作,以緊貼新媒體時代的發展趨勢。」除此之外,館方亦首次列明「主辦機構的權利」,如不會承擔任何因參賽者違反「比賽詳情、條款及細則」而引致的法律責任,以及修訂「比賽詳情、條款及細則」的任何條文無須事先通知參賽者。

他地文學獎未見類似條例

問及有否聽聞其他文學創作獎設有類似條例,曾任青年文學獎等創作比賽評審的蔡元豐和謝曉虹同表示從未聽聞。蔡指若獎項屬「兒童文學獎」,則可設類似條例,惟文學應講求不設邊界的想像;謝則好奇由誰來決定「令人厭惡」的標準,並認為這些條例反令比賽變得危險,會否直接取消比較好。蔡則表示比賽很符合國家安全。

在港臺兩地屢獲文學獎的蘇朗欣,則未有表示聽聞臺灣的創作比賽有類似條例,只說:「中小學作文比賽可能有吧」。據《香港01》昨日(3日)引述康文署的最新回覆中,列舉《明報》所主辦的「『談笑用兵 - 小中風篇』小學生創作比賽」也設有該條文,重申其目的是希望參賽作品達到優秀文學水平,符合社會普遍期望,不影響創作空間。據《明報》前日(2日)報導,曾任文學創作獎評審的詩人吳美筠表示,「諾貝爾文學獎就不會在這些層次上糾纏。」

本報於網上翻查國內著名大獎魯迅文學獎、茅盾文學獎,以及全國優良兒童文學獎的評獎條例,只見官方均列明希望倡導的正面價值,如茅盾文學獎的獲獎作品要「有利於堅定文化自信,展現中國精神」,「深刻反映時代變革」。三獎皆「堅持思想性與藝術性統一的原則」,鼓勵題材、主題、風格的多樣化,惟未見類似「中文文學創作獎」的新例,列明參賽作品含有某種成分就會取消資格。

影射厭惡一例欠客觀標準

同為前評審的作家潘國靈亦在明報報導中稱,未見過類似細則,雖然誹謗他人、淫褻是不該,但外國有所謂影射作品(roman à clef),而「文學評審只應該以文學水平來考慮作品」。作家黃碧雲形容日後參賽作品「只能非常古雅」,她本人的作品或會被遭取消資格。

國安條款以外,新例對作品內容設限,會否影響創作空間?蔡元豐尤其針對條款所指的「影射或誹謗他人」成分,強調評審不應犯下意圖謬誤。他指「影射」在文學史上在所多有,舉出漢代王逸的〈離騷序〉的「惡禽臭物,以比讒佞」表示《楚辭》就常以花草和美人影射忠臣與君主;學界有豐碩研究指出中國四大名著《紅樓夢》影射明清人物,《鼠疫》則影射當時的德國納粹黨,《動物農莊》亦有影射史太林的說法,「而最不能參賽的應是魯迅了,相信他的雜文會為他帶來一身蟻。」

對於禁止作品含有「令人厭惡的語言及行為」,蔡元豐指出「所謂厭惡是很主觀的,含有猜測的成分」,如明朝的「三楊」以臺閣體頌聖德、歌太平,卻引來朝廷和文壇的厭惡。換言之,「從臺閣體的例子可見,讚得多也會惹來厭惡。」

據《明報》前日引述,康文署未正面回應如何界定「影射」及「令人厭惡」、作品能否談性愛或同性戀等,是否由評審或康文署判斷作品合乎資格等問題。明報訪問兩位持不同意見的立法會議員:歷史學者、立法會議員劉智鵬指出,影射的界定人言言殊,文學經典如《儒林外史》或《圍城》等均用上影射手法,故建議當局須統一說明標準,此為官方責任。曾任校長的議員鄧飛表示,館方有權調整主題或方向,相信評審會再作判斷,故不認為會收窄創作空間。

色情暴力粗話不雅有損文學性?

至於條款禁止暴力、色情、粗言穢語、不雅、淫褻等成分,蔡元豐對此感到困惑,連番舉出文學經典名著,說明暴力色情等成分不影響作品的文學性,甚或是構成文學經典的元素之一。蔡先表明色情(pornography)與情色(eroticism)有其分別,「明代的馮夢龍酷愛山歌,而那些山歌都是色情的,明朝蘭陵笑笑生的《金瓶梅》、英國作家勞倫斯的《查泰萊夫人的情人》、蘇童和紅樓夢獎得主閻連科的小說,這些著名文學作品都充滿色情成分。」

含有暴力成分的文學經典,蔡提及古希臘荷⾺史詩《伊里亞德》與《奧德賽》和中國的《三國演義》;現代則有諾貝爾文學獎得主莫言的《紅高粱家族》,「當中的生剝、凌遲情節絕對充滿暴力」。他指香港金庸的武俠小說也充滿暴力情節。「中國著名作家余華的先鋒小說以暴力見稱,如《往事與刑罰》、《1986年》、《現實一種》,海外更有漢學家專門研究其暴力書寫。難道把暴力寫得很好,不可以是文學嗎?」

蔡元豐指,藝術上,粗言穢語更能呈現地方色彩,如法國拉伯雷的《巨人傳》、《水滸傳》,香港馬家輝的《龍頭鳳尾》,「尤其中國劉恆的小說《狗日的糧食》,其書名和內容充滿粗言穢語,其結局與糞便有關亦是極為不雅。」他一再強調上述作品並非特例,僅是「九牛一毛」。「現在中文文學獎的門檻很高,上述古今中外的名家都會被排除在外。」

曾任青年文學獎評審的作家余婉蘭,其作品經常探討性愛與性別,她認為情色是用以理解「人的愛欲、情感的張合,身體的抵抗與迎接。我甚至覺得它與暴力皆然,無處不在,用以理解人為何是人。關於欲愛,女性更多時候連結羞恥與壓制,顯示到純粹欲愛以外的種種,這些身體經驗是很值得細意書寫。」她再提出何謂「暴力渲染,鼓吹色情」可以仔細地就不同文本再作討論,而非在落筆之前就先設限——她恐怕「這將養育出保守、自我懷疑及自我損折的創作者」,新例下的作品或將變得「無染無垢無害無挑釁無黑暗無醜陋」。

謝曉虹重申「嚴肅文學從來勇於挑戰讀者,迫使我們直面身處的現實。厭惡的感覺和情慾難道不是真實人生的一部分?」蘇朗欣則表示擔憂,參賽者或會畫地自限,寫不出心目中、理想中的作品。

恐影響比賽認受性及降低參賽意欲

館方對參賽作品新加設限,會否影響公眾的參賽意欲?據《am730》前日訪問公共圖書館諮詢委員會委員崔日雄,他表示不曾參與文學獎的相關討論,故不清楚取消文學評論組別的原因,對於新增國安條款,崔日雄認為是合理要求,料不太影響公眾參賽意欲,及文學創作本質。

受訪者則大多表示現時有減參賽意欲,其中最近出版男同志小說《有毛有翼》,有過不少參賽經驗的黎哲舜表示:「很多作品將不再合資格」;作家盧卓倫表示,文學獎應「取之於社會用之於社會。受納稅人資助的比賽應該不受其他因素影響,以文學推廣為首要重任」;他擔心缺乏公眾認可的參賽標準容易讓人認為該比賽缺乏透明度而影響認受性。蔡元豐則相信這可能會提升香港作者往海外的參賽意欲,「面向海外,將香港國際化,這對於世界華文文學是好事。」

對於文學評論組別被取消,曾獲該組別冠軍的勞緯洛直指文學評論對當下的香港文學界尤為重要:「文學評論的任務是要撿拾、捕捉和發明,那些由文學作品所激發的,尚未變得可見的感覺與思想——換言之,是給予文學作品可以延續,可以被看見的生命。每一篇評論都總是在打開與更多評論連接的可能」,而設獎就有了鼓勵這種生命延續與連接的意義。他最後重申,「文學評論不必也不應該因為有獎才寫」,宜對香港文學評論本身,抱持希望與承擔。

如何定義「好作品」?

創作比賽旨在發掘好作品和好作者,那麼好作品應該具備甚麼特質?以魔幻現實風格見稱的謝曉虹指出:「歷史教會我們,真正的文學作品能超越時代視野,讓我們的世界更豐富多元。」她亦如蔡元豐舉出《查泰萊夫人的情人》為例,「它一度是禁書,1959年英國《淫褻刊物法令》生效後,出版人才終於能以公眾利益作為抗辯,讓書無罪出版。或者有些人覺得文學只是一種裝飾品,但如果我們相信文學有關公眾利益,就應該給予文學創作發出異議的空間和自由。」

余婉蘭最後感慨創作不能只從比賽尋找意義:「當過青文獎評審更覺得,創作或者作品的生命,不在比賽上,它可以看到作者潛力,或乍露的才思文氣。但重要的是其後。你是否願意繼續一直寫,任創作的世界有生長和成林的空間,把生命老老實實地攤開來寫就可以了。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐