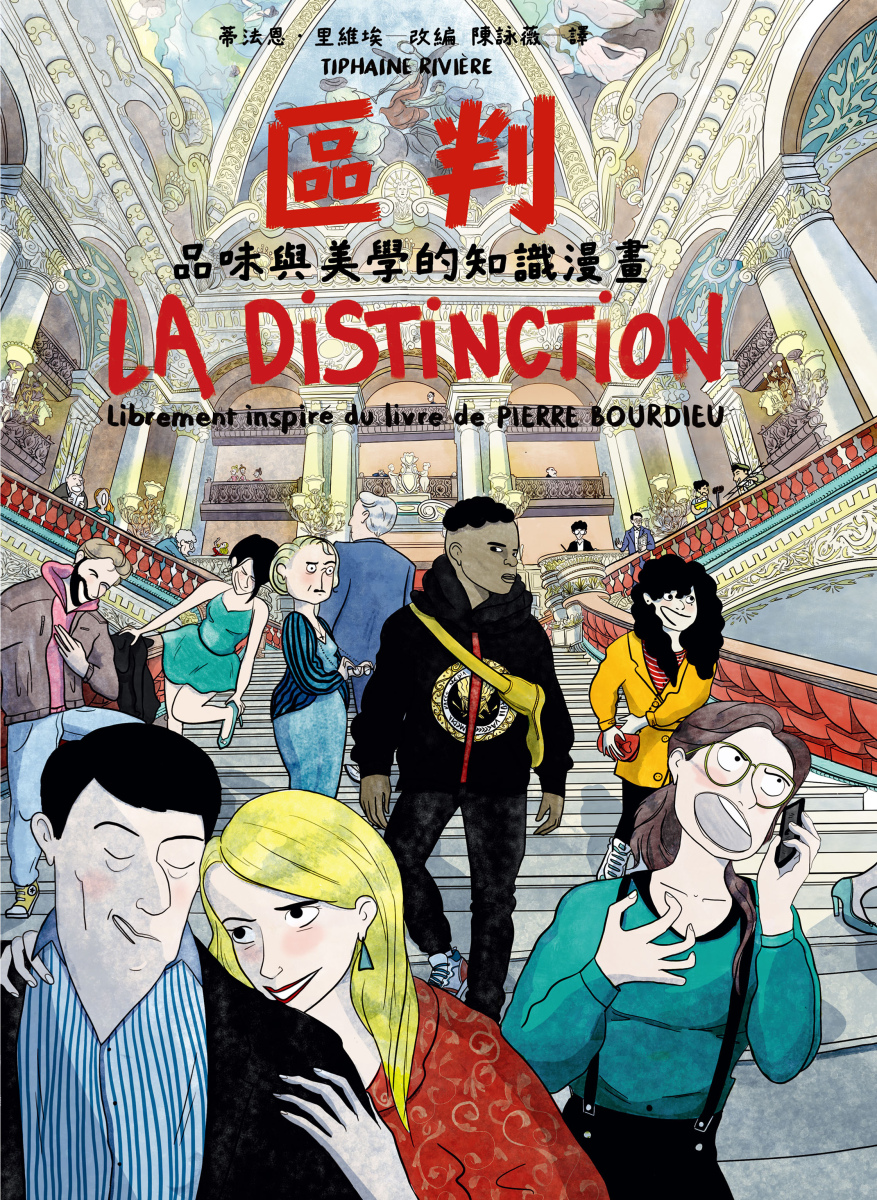

漫評》看完它就像打開潘朵拉的寶盒:《區判:品味與美學的知識漫畫》

文|翁稷安(暨南國際大學歷史系副教授)

1980年代是好萊塢恐怖片的黃金時期,承接著1970年代末方興未艾的砍殺片(Slasher film)熱潮,低成本的恐怖片開始大行其道,並激發出無數知名的邪惡名角,諸如《月光光心慌慌》(Halloween)的麥可邁爾斯(Michael Myers)、《十三號星期五》(Friday the 13th)的傑森(Jason Voorhees)、《半夜鬼上床》(A Nightmare on Elm Street)的佛萊迪(Freddy Krueger)、《養鬼吃人》(Hellraiser)的針頭鬼(Pinhead)……千奇百怪,各式各樣,不只成為少數人流傳的邪典,同時也對主流文化帶來深遠的衝擊。

其中日後因執導陶比.麥奎爾(Tobey Maguire)版《蜘蛛人》三部曲而聲名大噪的導演山姆.萊米(Sam Raimi)的出道作《屍變》(The Evil Dead,1981,也常以第二集譯名,被稱為《鬼玩人》系列)或許不像前面列舉的作品那般赫赫有名,但上映時出乎意料地獲得評論界讚譽,票房長紅,日後更被譽為好萊塢恐怖片的代表原型。故事描述五位大學生趁著假期,前往一處偏僻的無人空屋露營,於屋內意外發現一本名為《死者之書》的古書和一卷錄音的磁帶,一行人嬉鬧著播放著錄音,沒想到裡面有著喚醒書中惡靈的咒語,愉快的渡假瞬間變成了血腥的煉獄……。

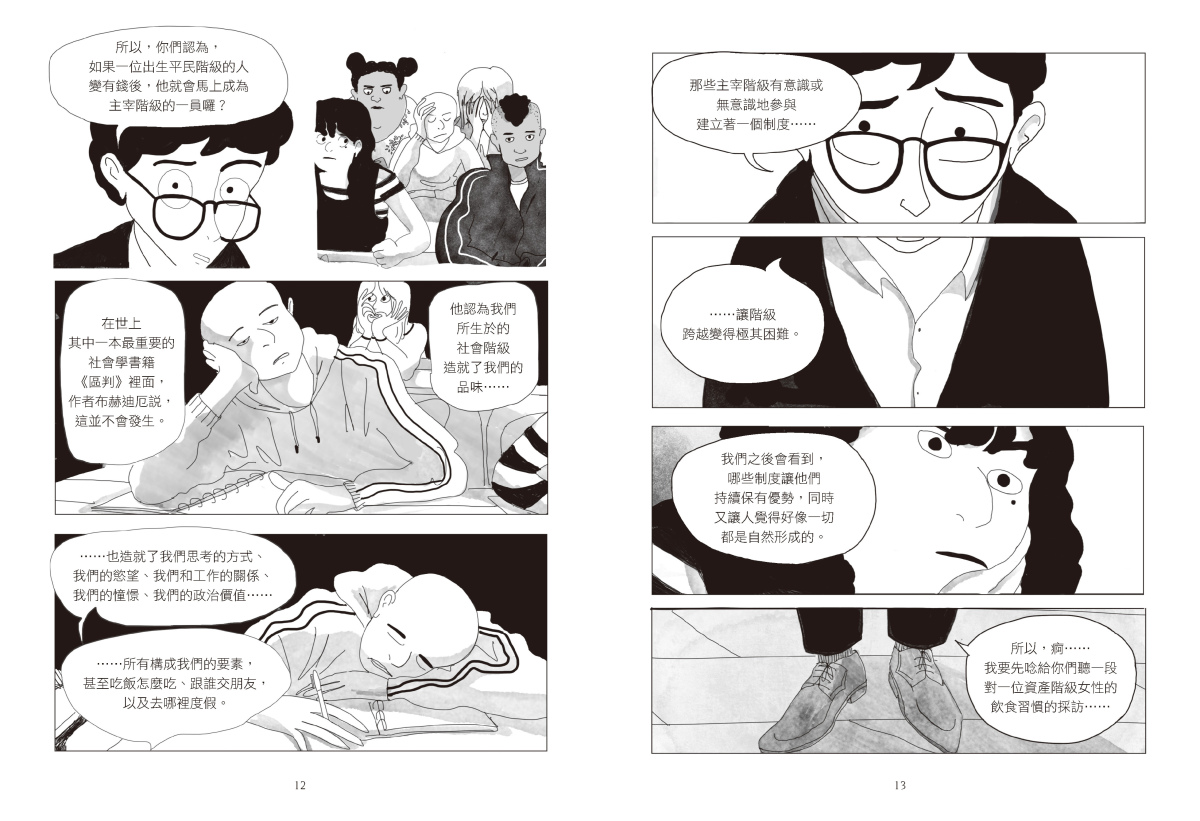

或許這樣的類比稍顯突兀,當我翻開法國漫畫家蒂法恩‧里维埃(Tiphaine Rivière)改編社會學大師皮耶‧布赫迪厄(Pierre Bourdieu)的《區判:品味與美學的知識漫畫》,我腦中竟馬上浮現了《屍變》的場景。只不過這一次,喚醒惡靈的不是《死者之書》,而是布赫迪厄的社會學名著《區判:品味判斷的社會批判》。

在這本漫畫中,主角代課教師庫特克扮演了召喚的角色,他的課堂就像那台播放詛咒錄音帶的老舊錄音機,向年輕的靈魂們揭示了一個殘酷的真相:我們所有的品味選擇,都深深受制於階級的牢籠。打亂了年輕學生們的生活,雖然不似電影那般血漿四濺,但也徹底改變了他們對自我的認識,以及和外在世界之間的關係。

➤圖解的寶盒一目瞭然

漫畫作為一種視覺敘事媒介,直觀易懂,一直以來都是教育與啟發的重要工具。長久以來,人們認為漫畫對於兒童與青少年教育有顯著成效,後來也漸漸延伸出成年人讀者用來掌握各類資訊的讀物。無論對象是成人、青少年還是兒童,知識類/學習類漫畫始終是出版市場的重要支柱,甚至在數位時代,隨著人們對圖像閱讀的依賴度提升,漫畫作為知識傳遞與學習工具的價值愈發受到關注。

臺灣原本在知識學習漫畫就擁有自己的一片天地,尤其在學齡前後的教育漫畫上,默默耕耘,無論在國內或國外市場都有不錯的佳績。近年來隨著圖像小說的興起,以及「給大人看的漫畫」的訴求下,臺灣書市知識學習漫畫更呈現百花齊放的景象。

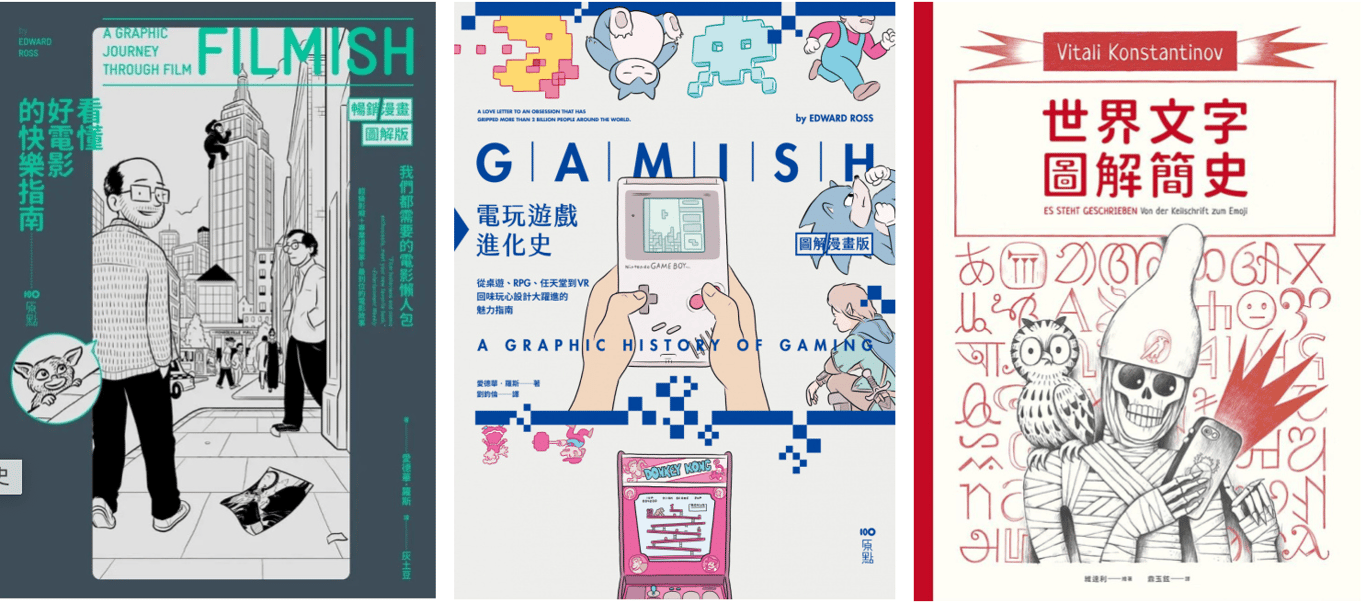

除了原本就持續引入,偏向實用、圖解風格的日系漫畫外,來自歐美的知識學習類漫畫,更是有異軍突起之勢,質與量都有穩定的成長,比較代表性的,像是原點出版,充滿法國獨特幽默感的《漫畫葡萄酒小史》、《漫畫醫學小史》;以及英國漫畫家愛德華.羅斯(Edward Ross)將知識學習類漫畫拓展成研究專論的《看懂好電影的快樂指南》、《電玩遊戲進化史》;強調圖像風格的《世界文字圖解簡史》、《萬物宇宙史:創世》……這些風格、手法不盡相同的作品,呈現不同文化脈絡對於知識的觀點,也開拓漫畫傳遞知識的潛能。

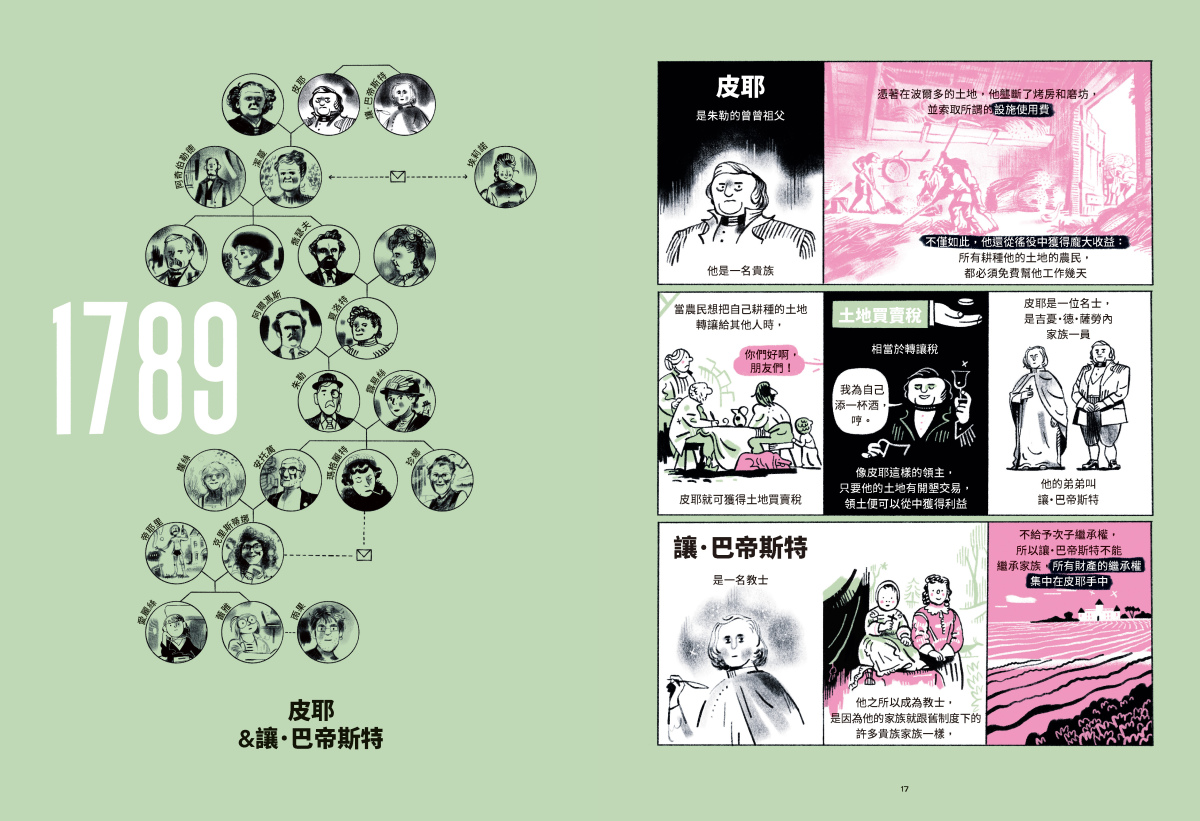

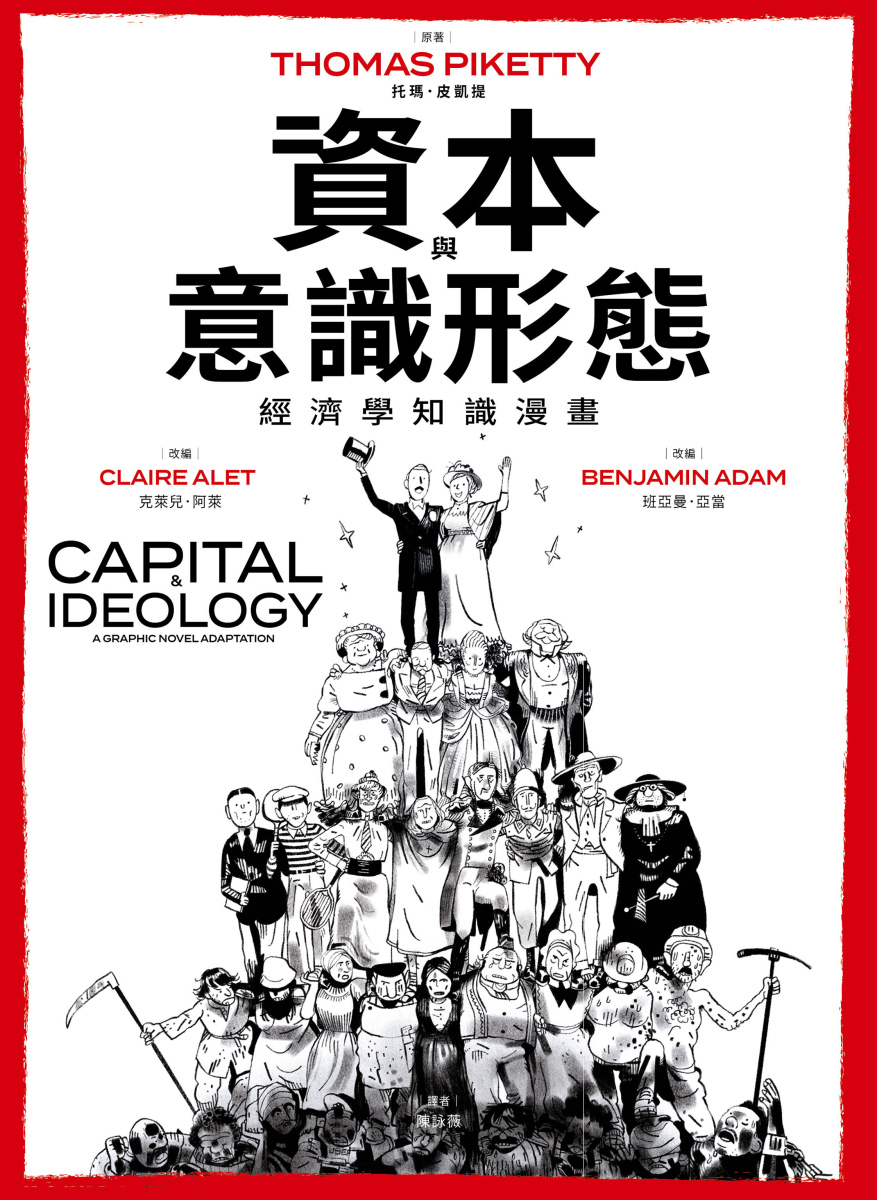

眾多作品中,值得特別一提的,是衛城於2024年初出版的《資本與意識形態:經濟學知識漫畫》,這本改編法國經濟學家托瑪.皮凱提(Thomas Piketty)的漫畫,可能是近期知識畫的指標。2013年皮凱提在著作《二十一世紀資本論》裡,對歐美貧富兩極分化提出深刻的討論,高呼資本主義改革的必要,八年後他又在續作《資本與意識形態》裡,回歸歷史的考察,以更縝密的回顧,指出不平等現象的源起,以及變革勢在必行的急迫。

藉由這兩本著作,皮凱提直指當代最核心的課題,掀起了全球正反的熱議,臺灣也有許多學者、專家發表回應,讓大部頭的學術研究一變成暢銷書排行的常客。但對許多人來說,這兩套書份量實在驚人,尤其《資本與意識形態》破千頁,再加上對世界各地歷史的旁徵博引,體大思精的結果,讓許多讀者望而卻步,讓明明如此切身的議題,竟只能道聽塗說。

《資本與意識形態》(漫畫版)以不到兩百頁的篇幅,藉由一個家族八代人之間的故事,輔以圖解式說明的運用,替原著提綱挈領,迅速彰顯皮卡提主張的核心,更藉由「故事」的力量,尤其圖像述事的直觀,不只使讀者能感同身受,更讓複雜的學理走入生活,還原學術研究應有的價值和意義。這絕對是編者和繪者投注大量心力才能達成的結果,也反映了法語區漫畫長久積累的能量與底蘊。2022年法文原文出版,繁體中文版能和英譯版同年問世,也說明著衛城在出版上的敏銳與用心。

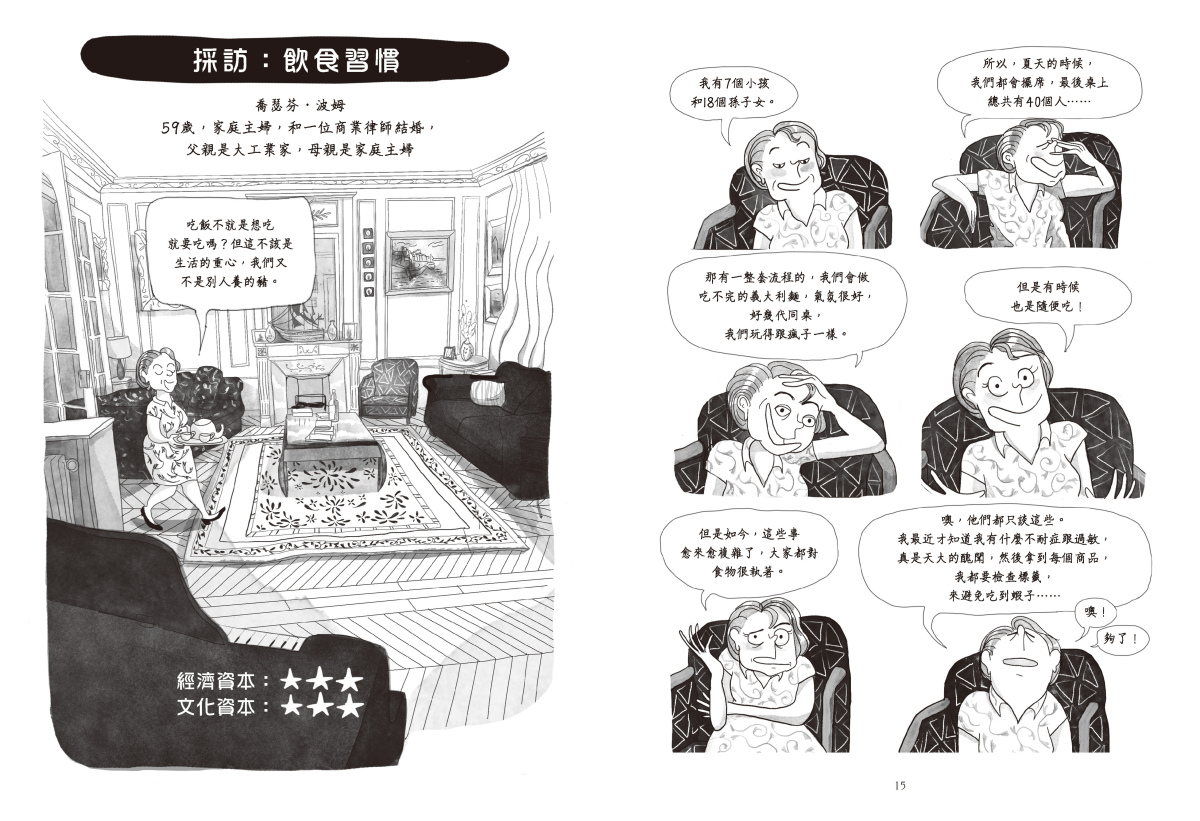

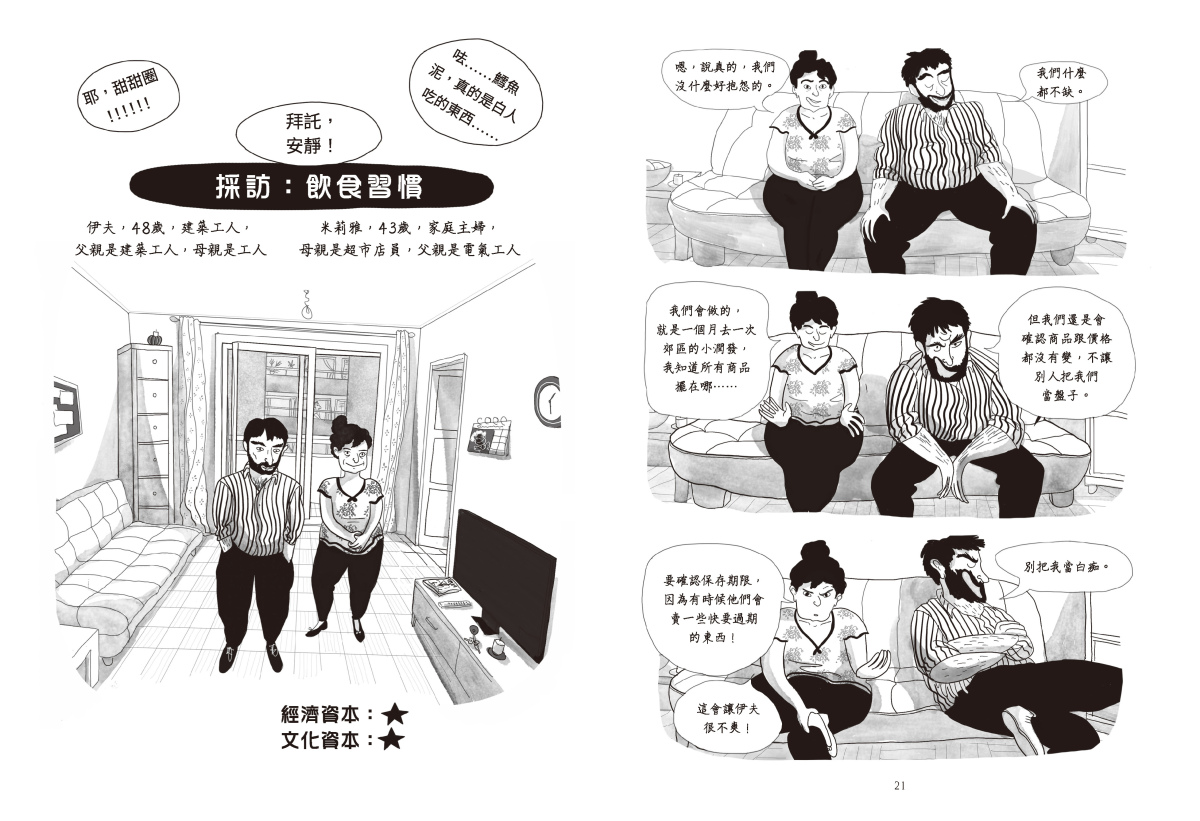

當《資本與意識形態:經濟學知識漫畫》看似是知識學習漫畫的新標竿,衛城又於2025年推出《區判》(漫畫版),法文原著是在2023年10月出版,再次展現衛城在選書的精準。如果在《資本與意識形態》還保有一些知識教育漫畫常見的圖說或圖解式語法,並儘量依循原著的思路和框架,《區判》(漫畫版)則完全以故事為主體,不再生硬地對應原著。

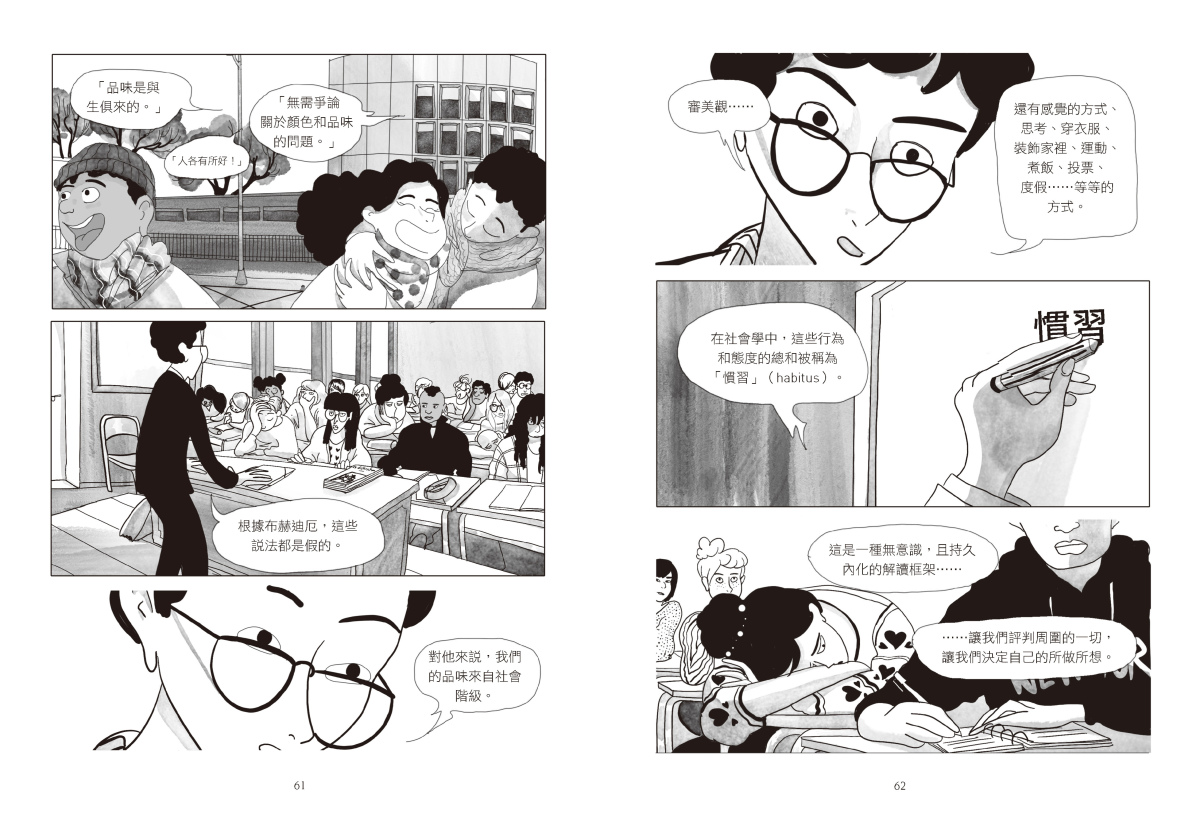

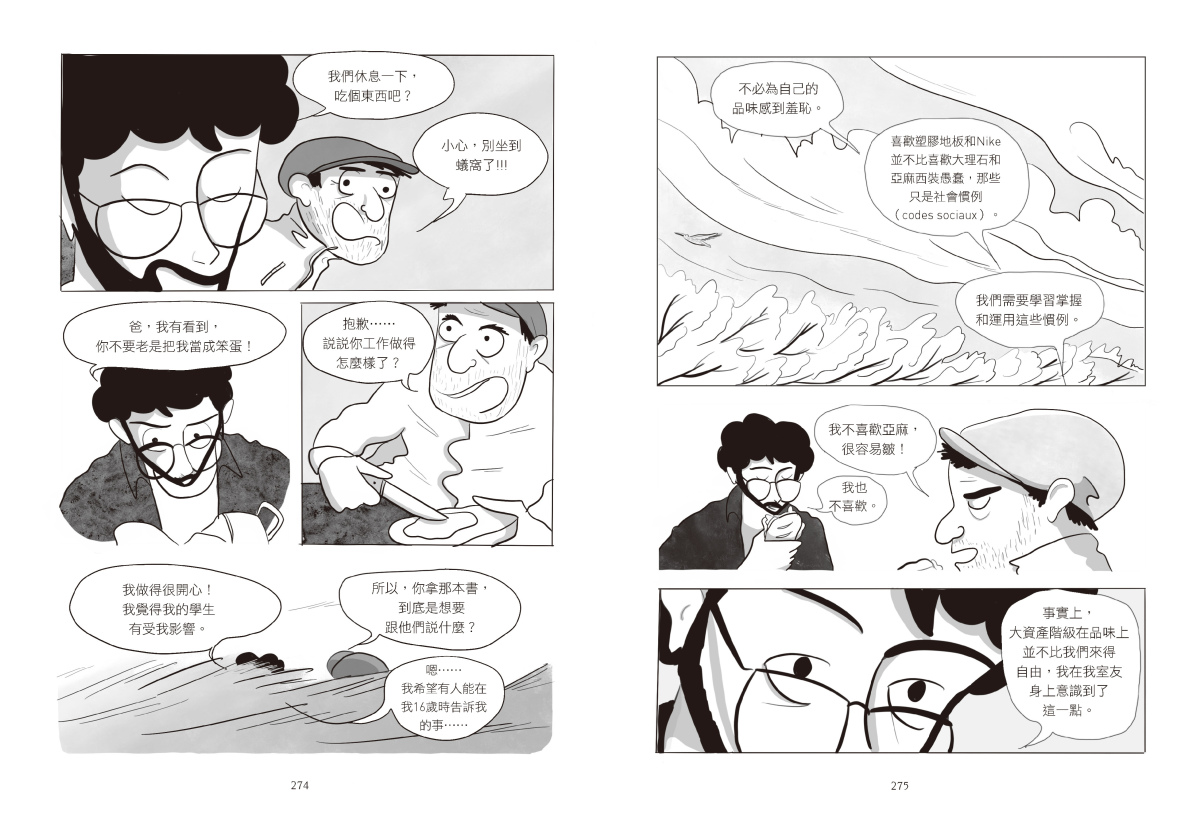

全書以一位農家出生,前往城市讀書,並在公立高中的代課的老師為主角。他試著對班上學生講述布赫迪厄的《區判》,在原著之外,並大量補充他所做的田野調查,包含著他自己的成長經驗。學生們從一開始鴨子聽雷,毫無興趣,逐漸發現布赫迪厄對於階級和品味之間的論述,竟和他們的生活如此密切相關。

➤思考留在盒底之物

「品味來自社會階級」構成的「慣習(habitus)」,是「一種無意識,且持久內化的解讀框架,讓我們評判周圍的一切,讓我們決定自己的所做所想」,「慣習便是社會架構再生產的核心,它確保著支配關係和社會秩序的歷史都存在每個人身上」,「家庭」在其中扮演著關鍵的角色。(頁61-63)

這些學術書寫的字字句句,再也不是高深抽象的學理,書中的高中生慢慢醒悟,自己和家人原來都深陥在階級的牢籠裡,無論是沾沾自喜或妄自菲薄,終究是籠中之鳥,不知自由飛翔為何物。一旦覺悟,劇情就開始急轉之下,學生甚至老師自己,平靜的日常被衝突所取代,在摩擦爭執中,他們赫然發現自己要抵抗的不單是家人或來自外界的目光,而是無所遁逃的社會結構。

以「故事」為主體的圖像敘述,正是《區判》(漫畫版)高明之處,作者將布赫迪厄的理論消化,就像宿命論成為希臘悲劇的底蘊,在階級社會理論之上打造這則課堂實驗的寫實劇。這樣的手法,除了發揮「神入」的理解效果,同時也還原了布赫迪厄乃至社會學的本質,這些研究從來不是為了滿足象牙塔裡的智識遊戲,而是以促成現實的改變為目的。這樣的漫畫大概也只有蒂法恩.里维埃才有辦法畫出,她擁有歷史學碩士、電影高等研究文憑(DEA),攻讀博士學位時,曾在大學兼任行政職位,最後放棄了學位,轉向漫畫創作。

她的成名作系列是關於博士生的經歷,與在學界的所見所聞;之後,她又繪製了以懷孕為主題的漫畫。在程度不一的論理基礎上,加入大量個人的切身體驗,是她漫畫的共同特色。她的畫風簡約單純,猶如被渾濁現實污染、重擊之後的成人版桑貝(Sempé),讓理論論述的理性與個人體驗的感性,在這樣簡約的筆調上反覆對撞,激盪出表象看似平靜,內裡卻滿佈衝突的故事。

作者將《區判》轉化為「故事」,讀完不僅能達成知識學習類漫畫的基本目標,「理解」布赫迪厄在《區判》中的論述,也像書中的師生們一樣,能更能進一步「感受」階級或地位對我們帶來的影響。即使臺灣和法會社會背景上有很大的差異,但書中提及的束縛和限制,皆不難在我們生活的四週找到。

《區判》(漫畫版)給予讀者認識世界的理性之眼,意識到周圍所有品味的展示和形塑,都是刻意對特定身分認同的展現與標榜(譬如要在一篇介紹漫畫的文章開頭,強調自己對80年代低成本恐怖片的瞭若指掌),進而以此為契機,開啟延伸閱讀,把像是有關的新書《階級與品味:隱藏在文化審美與流行趨勢背後的地位渴望》找來閱讀,加深對相關論述的理解。

此外,《區判》(漫畫版)更給予讀者改變世界的感性之心,正如全書最後結尾所暗示的,布赫迪厄對階級品味和文化資本的看法,絕不是要大家讀完之後選擇認命,而是要挺身而出,謀求改變,甚至徹底的革命。如同神話裡的潘朵拉的盒子,這是作者在全書卷末留給我們的希望,也令《區判》(漫畫版)成為一則關於勇氣的溫柔故事。●(原文於2025-02-19在Openbook官網首度刊載)

資本與意識形態:經濟學知識漫畫

Capital & Ideology: A Graphic Novel Adaptation

作者:托瑪.皮凱提, 克萊兒・阿萊, 班亞曼.亞當(Thomas Piketty, Claire Alet, Benjamin Adam)

譯者:陳詠薇

出版:衛城出版

定價:650元

【內容簡介➤】

作者簡介:

原著:托瑪.皮凱提(Thomas Piketty)

法國社會科學⾼等學院(EHESS)研究主任,巴黎經濟學院(PSE)講座教授,倫敦政經學院國際不平等研究中心百年教授。

皮凱提22歲獲得倫敦政經學院及社會科學高等學院經濟學博士學位,隨後到美國麻省理工學院經濟系任教,1995年返回巴黎,陸續擔任法國國家科學研究中心(CNRS)研究員、法國社會科學高等學院教授,巴黎經濟學院教授。2002年獲法國最佳青年經濟學家獎;2013年獲葉留揚森獎(Yrjö Jahnsson Award),是專門表彰對經濟學研究有重大貢獻的45歲以下歐洲經濟學家的重要獎項。

皮凱提專研經濟不平等問題。其著作《二十一世紀資本論》在全球造成罕見的閱讀與討論風潮,將二十一世紀日益嚴重的貧富不均議題推上公共論辯的高點。皮凱提並推動全球150名經濟學家跨國合作,累積資料與研究成果,形成不斷更新的「世界不平等資料庫」(WID.world),將全世界收入與財富分配的現況及歷史演變資料於線上開放瀏覽。

漫畫改編:克萊兒・阿萊(Claire Alet)

在法國《替代經濟學》月刊先後擔任記者、副主編十多年。曾負責拍攝德法公共電視台(ARTE)播出的經濟和思想史主題紀錄片,自2022年初至今兼任巴亞爾出版社(Bayard)非虛構文學系列叢書的共同主編。她致力於消除兩性不平等,於2014年與人共同創立了女性記者協會“Prenons la une”。

漫畫改編:班亞曼.亞當(Benjamin Adam)

漫畫繪者,畢業於法國斯特拉斯堡高等裝飾藝術學院,長期為《漫畫雜誌》(La Revue Dessinée)、《草圖雜誌》(Topo)、《二十一》(XXI)和《解放報》(Libération)供稿。他近年出版的漫畫有:《拉蒂格與普雷韋》(Lartigues & Prévert)、《小丑》(Joker)、《不久》(Soon)、《流體》(Fluide)。

區判:品味與美學的知識漫畫

La Distinction: Librement inspiré du livre de Pierre Bourdieu

作者:皮耶.布赫迪厄, 蒂法恩.里维埃(Pierre Bourdieu , Tiphaine Rivière)

譯者:陳詠薇

出版:衛城出版

定價:580元

【內容簡介➤】

作者簡介:

原著/皮耶‧布赫迪厄(Pierre Bourdieu)

法國一代社會學大師,1930年生,後於巴黎大學文學院及高等師範學院受教,取得哲學教師資格。自1964年起先後任教於法國高等研究應用學院及高等社會科學院,1981年成為法蘭西公學社會學教授。長期主編《社會科學研究學報》(Actes de la recherche en sciences sociales),奠定其法國社會學研究主導地位。1996年自立門戶,開辦「以行動為由」出版社(Liber-Raison d’agir),專門出版社會科學宣傳小冊。終其一生,布赫迪厄不斷透過學術論辨及社會參與投身世界,著作俱稱經典,主要作品有《區判》、《學術人》、《國家貴族》、《繼承者》、《藝術的法則》、《社會學問題》、《世界的苦難》、《論電視》、《防火牆》、《實作理論綱要》、《所述之言》等。2002年辭世。

漫畫改編/蒂法恩‧里维埃(Tiphaine Rivière)

領域涉足歷史、文學與電影,為了籌備寫論文的經費,曾在巴黎第三大學做行政工作,這期間創立了漫畫部落格「索邦大學14號辦公室」(Le bureau 14 de la Sorbonne),在上面用漫畫分享關於這份工作的點點滴滴。第一部出版的作品《博論日記》(Carnets de thèse,2015)描繪博士生的生活,獲得眾多好評,售出四萬本,並翻譯成八種語言。另有作品《笨蛋的入侵》(L'invasion des imbéciles,2019)和《跳動的心》(Le Coeur qui bat,2021)。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐