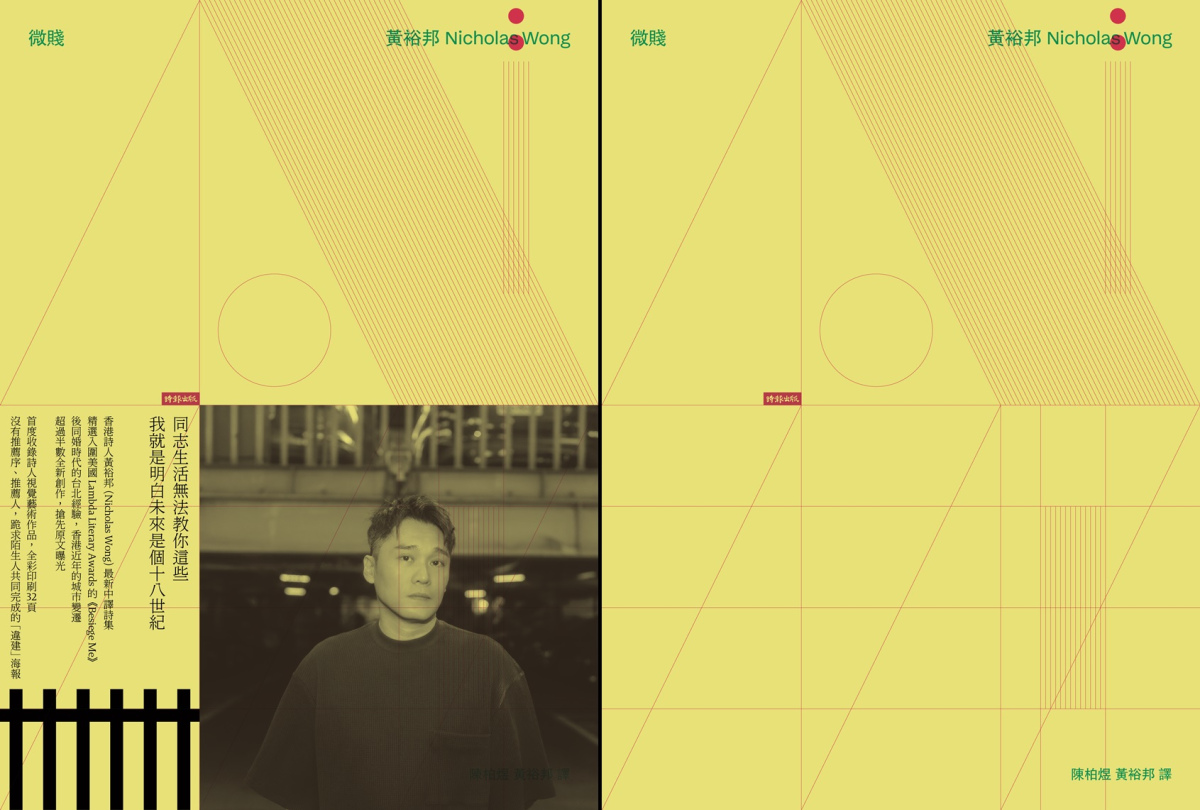

現場》《微賤》違建,翻譯、欲望、都市與失落的表裡 ft. 黃裕邦、陳柏煜與孫梓評

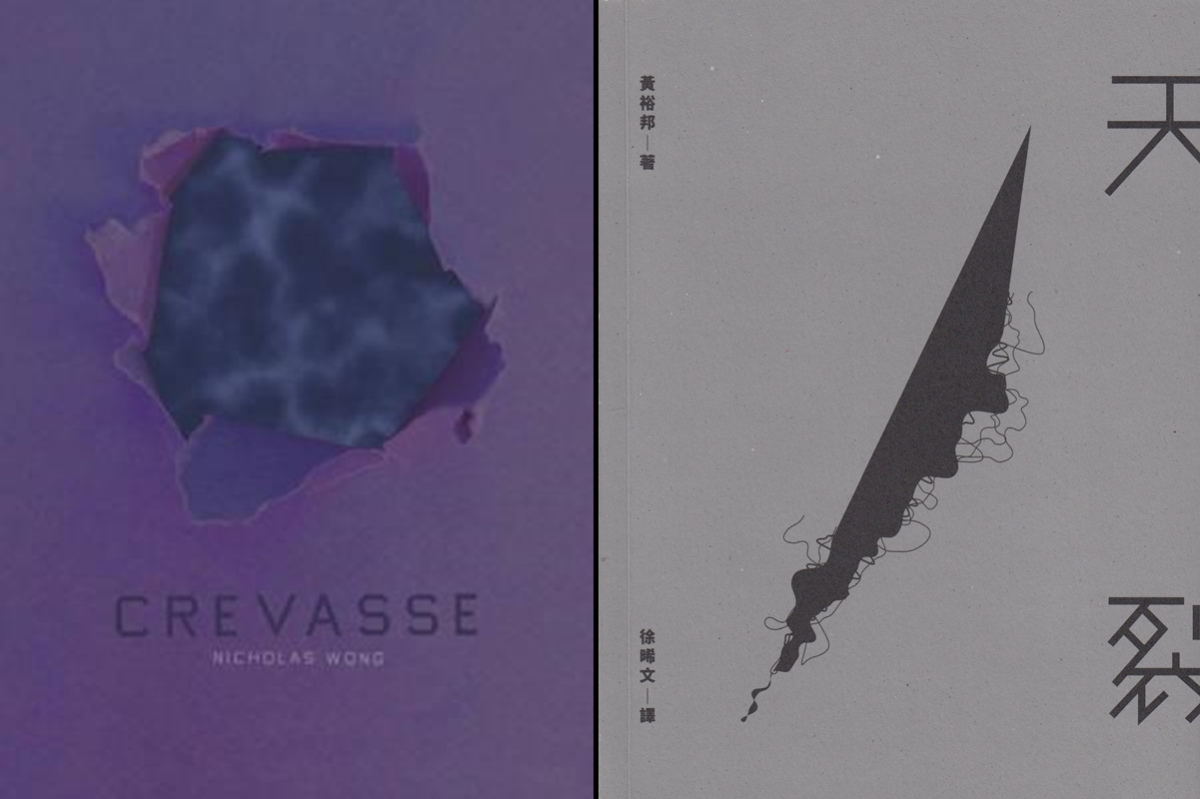

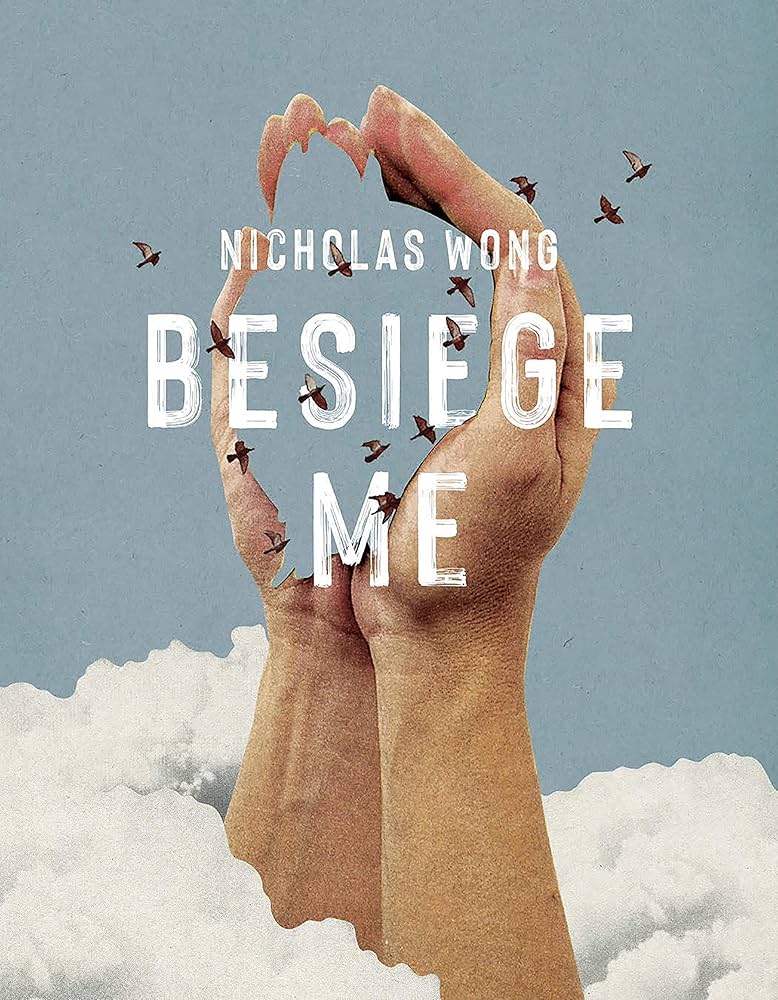

臺北國際書展現場人潮擁擠,隱身於展場一隅的紅沙龍,臺上是香港詩人黃裕邦,臺灣詩人陳柏煜,以及作家、《自由時報》副刊主編、同時也是兩人的好友孫梓評。臺下觀眾讀者座無虛席,聆聽三人暢談黃裕邦的新書《微賤》。黃裕邦使用英文創作,英文詩集Crevasse、Besiege Me分別於2016、2022年入圍指標性的LGBTQ+文學獎「Lambda Literary Awards」,其中Crevasse奪下男同志詩歌組首獎,並於2018年出版中文譯本《天裂》,同年受邀擔任臺北市駐市詩人。沉潛數年,黃裕邦聯手陳柏煜進行翻譯,推出第二本英詩中譯本《微賤》,收錄Besiege Me部分作品以及從未問世的全新創作。

黃裕邦慧黠深邃的眼神裡透著一絲憂鬱,正是藉由這雙眼睛,詩人對人性與肉身展開思索。詩如其人,在追索途中,身體與身體的互動、書與讀者的互動,被詩人以筆墨雕琢,搭建出一幢滿載憂鬱、搖搖欲墜的「違建」,身體與書頁遂互為表裡,互相乘載。

孫梓評也觀察到詩句與詩人的映照關係,精準點評《微賤》的創作核心:「原來一個詩人真的很神祕,他的身體裡面還有一個身體,他的心裡面還有一個心。」透過孫梓評的提問,讀者得以一窺黃裕邦的詩藝空間,經過陳柏煜的轉譯,如何在各個創作面向中展現詩與身體、與生命的互文性。

➤如果詩集是一張請帖

詩人的生命狀態,充分體現在詩的字裡行間,甚至是作品的轉變。黃裕邦點出《微賤》的第一首詩,沒有標題、可直讀或橫讀,是為Besiege Me的最後一首詩,提示新書其實是Besiege Me的延續作品。

黃裕邦坦言在2020年至2021年編修Besiege Me時,自己的生活並不順遂,彼時新冠肺炎肆虐全球,美國總統大選造成社會撕裂,愛犬離世。而美國的編輯大幅修改他的作品,他沒有機會和編輯好好討論,語氣盡顯無奈。

因此,在考量《微賤》的收錄詩作時,黃裕邦會挑選那些貼近Besiege Me創作初衷的作品。《微賤》收錄詩作包括〈請帖〉,講述男同志邀請父親參加他的婚禮。循著請帖的概念,孫梓評詢問作者與譯者,是否想邀請誰來閱讀這本詩集?

陳柏煜答道,他理想的讀者會是古今中外的資深男同志作家,利用《微賤》與偶像∕對手討教過招。他又補充,把作品給詩人同行和朋友也很重要,所謂「詩言志」,詩作往往是詩人生命狀態的一體兩面,熟悉詩人的讀者,更能辨認出詩人在書寫當下的所思所想,好像柯姆.托賓小說《魔術師》的「X光的愛」比喻,是一種親密、多點式的觀照,能夠帶來另一種閱讀體驗。

黃裕邦則是想將請帖遞給那些知道他在做什麼、卻不清楚書寫內容的人,希望人們透過自己的作品,更了解他的生活與生命,他也想邀請香港人來閱讀,期待自己「破格」的詩藝嘗試,能夠刺激香港的文化。

➤讀詩像用X光片,探勘詩句下的憂鬱

在欣賞黃裕邦的詩作時,Lambda文學獎是無法繞過不談的轉捩點。孫梓評點出「領取榮耀就像領取標籤」,在黃裕邦獲得同志文學獎肯定的同時,也是接受他人閱讀自己的方式,此後的作品注定被貼上「同志文學」的標籤,他因此好奇較晚出版的《微賤》是否比《天裂》更具備「同志性」?

黃裕邦回應,他在寫作過程中不會刻意思考自己的詩「夠不夠gay」。身為創作者,寫作時自然而然地從生活取材,信手汲取各種靈感,例如同志性愛派對、同志中年焦慮與欲望——「得不到、很慘的那一種」,黃裕邦苦笑著補充。

不必刻意去營造同志性,而是展現生命中樣態,至於詩作裡的同志性質,他留待評論家或學者辯證。

儘管文學獎為黃裕邦的作品定錨,讓更多讀者看見他,但他也體會到得獎前後的高低落差懸殊,自己有些無法適應,甚至坦露《天裂》彷彿是寫作生涯的得獎高峰,而《微賤》呈現的是極端低谷。卑微低賤,也是詩集名稱的由來。

這突如其來的自白,對另外兩位講者而言,卻在情理之中。陳柏煜透露,收到黃裕邦的詩稿,他會轉交給孫梓評看,後者的第一個反應並非和詩作有關,而是「黃裕邦都還好嗎」,關心作者的身心狀態。

如同陳柏煜所言,當讀者是熟悉作者的友人,詩稿就化為確認最近狀態的書信,閱讀視野也如同X光,看透潛藏文字表面下的情思與憂鬱。黃裕邦也同意作品能忠實反映作者的狀態,因此作家藉作品交流也是聯繫友情的方式,生命狀態的確會和詩歌建立親密關係。

➤港臺都市的生活圖景與那些失落

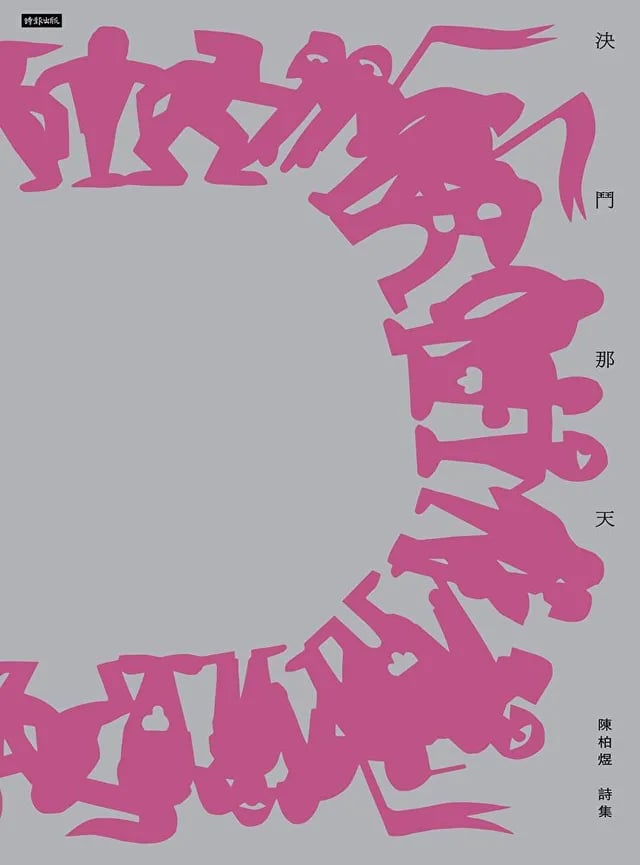

孫梓評透過對比視角,觀察到陳柏煜的創作詩集《決鬥那天》所處理的題材與《微賤》高度重合,然而兩人的書寫方式截然不同。陳柏煜回應,《微賤》最淋漓盡致的藝術成就,是詩人非常有效地利用語言,傳達了當代生活的情境、氛圍以及細節。

孫梓評剖析詩的寫作,其語言相較於散文和小說更為凝鍊,缺乏「血肉」的描述,尤其在華語詩歌傳統中,更難傳遞當代的情境感。然而黃裕邦在提供普遍的藝術體驗時,還能引導讀者至此時此地的時空狀態,折射政治、情感、身體方面的審美視角,十分不容易。例如〈颱風中滑Tinder〉就精準呈現了黃裕邦文字的「當代感」:

寵愛自己缺乏配對

遠比有個愛理論的對象要好

喜怒無常

枯死的樹。枯死的牛唇草

處處都是起皺的廉價雨衣

吃貨讓我滑到 Rafael 30(藍勾),距離17,488公里(大概是巴西)

我認為同志仍不夠革新。憂鬱當道,我認為

叛逆某種道德價值,太八〇年代了吧

點開交個朋友吧!:你已滑完所在地區的個人資料——〈颱風中滑Tinder〉

二十一世紀港臺都市的同志生活情境,被黃裕邦鉅細靡遺收納進詩句中,這種效果類似於韓國同志文學作家朴相映的小說,也因為對當代社會的精準描繪,朴相映的作品能被改編成電影、戲劇並廣受歡迎。

陳柏煜進一步形容,黃裕邦的文字新鮮、有亮感,擅長以時髦筆法描述炫亮的情境,營造出專屬於當代的共時性,好像一張剛被撕開、還沒沾上灰塵的狀態,可以黏貼任何的可能性。

追尋當代圖景的驅力,輾轉化為黃裕邦對現代性的渴望,也許這正是為何黃裕邦反覆關照香港的流行文化能否追上其他亞洲國家,希冀藉由大膽的詩藝嘗試刺激香港文藝發展、讓更多人看見,而這種不甘心的情緒,在《微賤》中卻是指向深沉的失落。

同志生活無法教你這些

我就是明白未來是個十八世紀——〈把悲傷刪成GIF〉

➤翻譯,體現文化身分,翻譯過程長達4、5年

孫梓評提醒讀者,《微賤》是一本從英文到中文的翻譯書,跨語際、跨文化的轉譯間潛伏相輔相成的細節。本書的翻譯過程亦如是,看似隨機,其實是創作與翻譯的共構。

翻譯過程中,黃裕邦會時不時將詩稿傳給陳柏煜,詩稿可能是完整長詩,可能是缺少頭尾的零碎詩句,每每令譯者感到摸不著頭緒。

陳柏煜想到最近看的電影《乖女孩》(Babygirl),有一幕男主角在酒吧莫名其妙地給女主角點了一杯牛奶,有些挑釁地送到她面前,看她會做什麼反應,「黃裕邦給我的東西真的很像那杯牛奶,我都不知道是什麼東西」,陳柏煜說道。不過就像是電影裡女主角毅然決然把牛奶喝掉,陳柏煜也接受作者的挑戰,秉持有什麼就翻譯什麼的精神,一段一段地處理,這些片段之後成為《微賤》不同詩作中的小組件。

黃裕邦逗趣地補充,詩集翻譯的工作型態展現水瓶座和處女座的合作關係,作者隨機把詩稿丟給譯者(非常水瓶),譯者則是認真、完美地雕琢字句(非常處女)。

陳柏煜也發現,自己認為最好的用字遣詞不一定和對方相同,因此合作模式逐漸變成譯者提供多種版本讓作者挑選。兩人反覆討論修改原文、譯文,使得翻譯過程足足花費了四、五年。

陳柏煜還觀察到,儘管累積了一定數量的翻譯詩作,黃裕邦沒能及時整理好《微賤》的目錄,顯示作者對出版翻譯詩集有謹慎的思考,包括文學方面的雕琢、和臺灣讀者溝通的考量,足見在臺灣出版翻譯書、在美國出版原文書的不同經驗。

➤與翻譯保持距離

看著黃裕邦用流暢中文回答詩藝問題,孫梓評順勢提出大哉問:既然詩人的中文這麼好,為何不自己翻譯?黃裕邦自謙表示,陳柏煜更精通中文、更理解臺灣詩歌的發展,本身也是個詩人,可以快速將英文原文轉化成中文詩,這是他無法做到的。

陳柏煜進一步說明,翻譯和閱讀材料有深刻關係,兩種語言的作詩法大異其趣,他也曾試著將自己的作品翻譯成英文,但成品看起來就是不像英文詩該有的型態。

有趣的是,在翻譯時他能借力中文詩知識,營造出特定風格,例如一首英文原文詩隱約帶有鯨向海的影子,翻譯時他就會參照鯨向海的斷句措辭,將譯文形塑類似的韻味。他也指出外文創作者往往會需要給自己一個「面具」,例如印度裔美國籍、以義大利語寫作的小說家鍾芭.拉希莉(Jhumpa Lahiri),以及出生臺灣、現居美國的詩人張家綸,在精通翻譯目標語的情況下,仍會委託譯者來翻譯作品,藉由翻譯保持距離。

譯名選擇也是翻譯考量之一。

孫梓評觀察到,詩集中「保留了」一些香港特有的中文翻譯,能使讀者快速看見詩人的香港身分,例如「戴卓爾夫人」(臺譯「柴契爾夫人」)。

黃裕邦解釋,這是因為他希望某些詩作在朗誦時能保有特定的聲音,像是自己是聽著戴卓爾夫人這個譯名長大的,譯名代表童年回憶。陳柏煜延伸表示,保留香港譯名除了達到歷史聲音的效果,也可能是強調作者的香港身分,但如果香港身分並不是解讀的重點,那麼就翻譯成臺灣讀者較熟悉的詞語,考量的標準視詮釋的可能性而定。

➤詩的翻譯:敘事線經營+穩固的句構

儘管傳送稿件、修改翻譯的過程看似隨意,然而黃裕邦對語言表達有著近乎強迫症般地一絲不苟。

以成果而言,黃裕邦十分滿意《微賤》中文譯文的文字,洗鍊乾淨、沒有多餘贅字,反之英文原文就有點挾帶「雜音」。他推測這和中英文的句法有關,英文詩上下句必須環環相扣,中文詩句則是能以一行為單位,簡單清爽。他也提到香港中文、粵語和臺灣中文的不同,可能是讓翻譯複雜化的原因之一。

陳柏煜補充,黃裕邦對文字精準度要求之高,時常會使用太少的字,文意因而產生歧異性,他必須說服詩人鬆綁字詞,以確認讀者理解真正的意義。

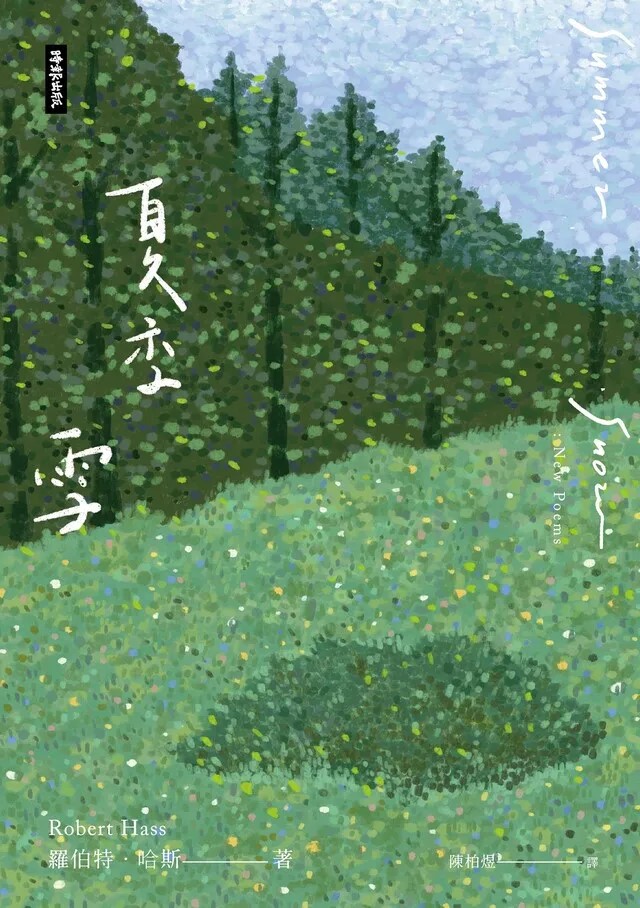

翻譯的經驗,提供陳柏煜對翻譯與寫作有更深刻的見解。他曾翻譯美國詩人羅伯特.哈斯(Robert Hass)的詩選《夏季雪》( Summer Snow: New Poems),對照《微賤》的翻譯過程,他歸納出兩項語言表達的基礎,其一是清楚的敘事線經營,因文學作品是經過規劃的藝術形式;其二是穩固的句構,讀者才能從句構的提示中發掘句意的可能性。

雖說《微賤》包含實驗性的作品,但作者是有效地組織他的語言,而非一盤散沙地空用意象。經過翻譯,陳柏煜更加肯定黃裕邦深厚的寫作功力。

如果說語言是支撐詩的血肉,那麼詩的靈魂大概就是意象了。陳柏煜特別推崇黃裕邦在詩作〈失眠藥〉裡描摹紅毛丹的橋段:

知道嗎

某次幫人吹,我想像他的卵蛋

是兩粒有默契的紅毛丹

電紅色的。不知道

怎麼剝,我一走了之

這個夏天明知故犯

像不眠不休的奶頭

霸佔我的嘴巴。——〈失眠藥〉

孫梓評認為寫詩是意象的爭奪,顯然作者用他生動的比喻,成功奪得紅毛丹的意象。無論是語言表達,或是意象描繪,黃裕邦在在展現他的獨特想像力。

➤是詩集也是藝術品

黃裕邦的創作能量不限於詩歌寫作,近年來也嘗試跨足視覺藝術。

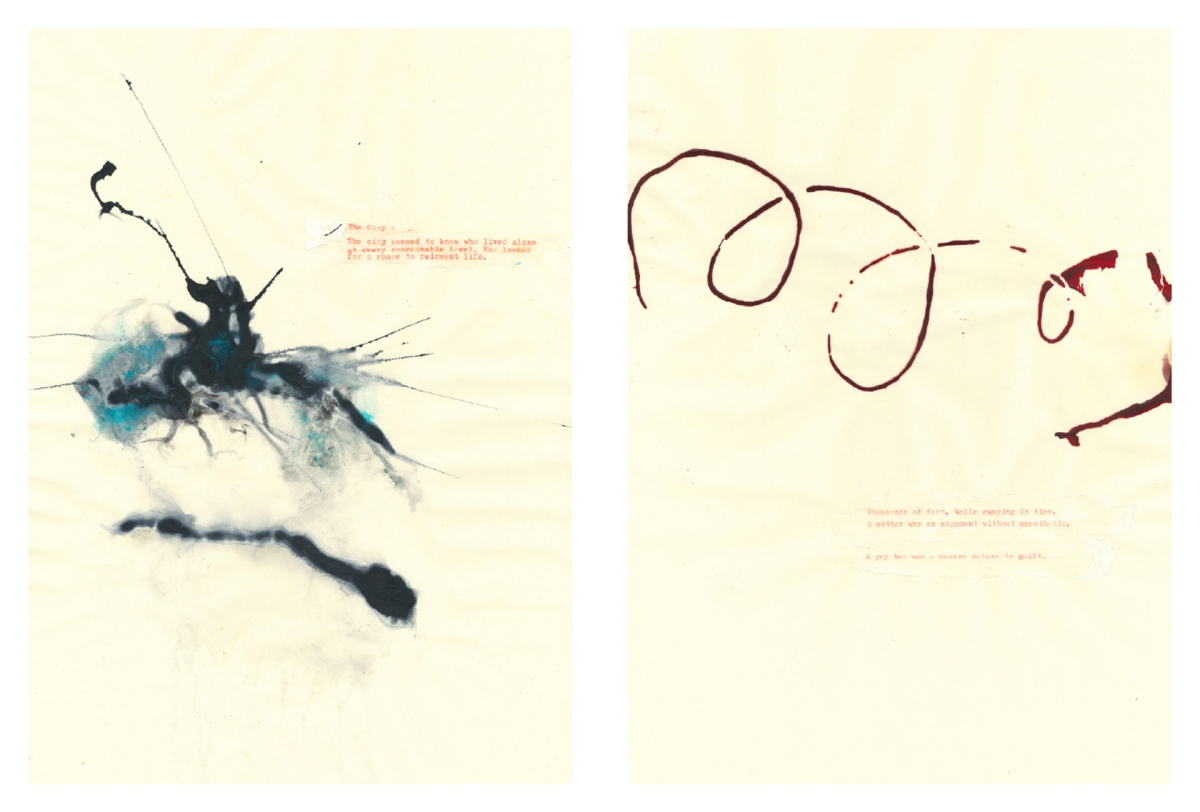

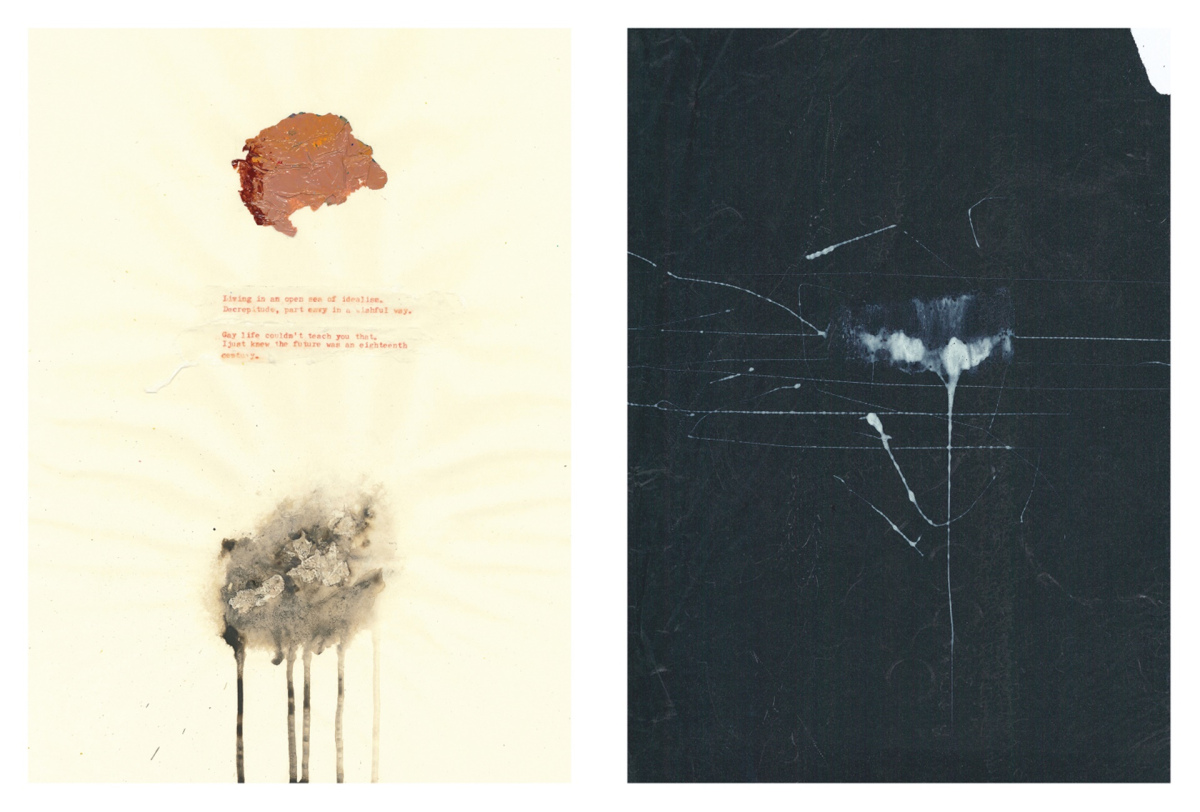

《微賤》書冊中段收錄的圖畫,是詩人在2021年後的作品,和收錄詩作寫就的時間相近,以記錄當時自己的心境。

雖然沒有受過正統的學院訓練,但黃裕邦的藝術作品就如同他的詩作,同樣充滿強烈的個人風格。在醞釀作品時,他必須將自己的詩句放在畫布上才能得到靈感。選擇作畫媒材時,複寫紙、顏料、潤滑油都能揮灑。

攤開詩集裡的畫作,映入眼簾的是色彩鮮明的墨漬,呈現線條、圓圈抑或是斑點狀分布,在畫布上錯落起舞,詩句的剪貼配合留白,構成立體的詩性空間,不禁使觀者感到神往。陳柏煜表示,這些拼貼式藝術連作和其他藝術家遙相呼應,和美國視覺藝術家羅尼.霍恩(Roni Horn)的系列作品、以及臺灣藝術家江賢二以鋼琴譜為靈感的《德布希–鍵盤》有異曲同工之妙,提供的美學回饋常使他會心一笑。

孫梓評也提點讀者,黃裕邦的圖像作品和詩作也具備互文性,諸如「夜夜潑灑」、「我承認我會玩他的液體」、「詭異的黏滯感」、「沿著我的小腿留下」等抽象比喻,都能在圖像連作找到線索。

《微賤》本身也是個藝術品,紙本書裝幀設計由甫獲2025年金蝶獎的藝術家吳睿哲操刀,他也負責挑選要收錄本書的視覺藝術作品,確保文字質地和圖像美學達成平衡,就連裝幀也帶有頑皮的巧思,和黃裕邦的文學風格相互呼應。

詩集的塑膠封膜上貼著精美的作者照片,一旦撕開就很難再貼回去,然而要閱讀就必須拆開,根本是給讀者們出了個大難題。

陳柏煜和孫梓評傷透腦筋,和讀者分享自己的做法,陳柏煜是貼在白紙上收藏,但建議眾人貼在冰箱上才能更常看到帥哥,孫梓評則是購買兩本,其中一本原封不動、收藏帥哥,另一本拆開閱讀、大肆蹂躪。倒是帥哥本人就很豁達,直接撕掉丟垃圾桶。

「那是我自己呀,沒關係,」黃裕邦表示。原來文字的遊戲性,竟也能和裝幀產生互動。

➤推薦計畫,收納污衊與恭維,如頂樓加蓋的違建

另一項帶有詼諧趣味的美學遊戲,則是《微賤》的推薦計畫,為了打破傳統書籍推薦人的權力介入,本書邀請陌生人閱讀詩集的片段,鼓勵大家透過有限的線索,用文字去想像、污衊、恭維、甚至攻擊《微賤》,所有的推薦文最終被收入海報,一字一句如鋼筋鐵皮,或侷促交疊、或錯落擺置,在《微賤》這座「違建」之上重複搭建另一座猶如頂樓加蓋的違建。

裝幀與美學的實驗,難道不就是電影中的那杯牛奶,鮮明、情色、大膽地危險,食指不斷上鉤,誘惑挑釁讀者?

《微賤》的推薦文計畫、裝幀藝術的鋪排、乃至詩意的經營,在在反映陳柏煜的精采轉譯,體現黃裕邦引人入勝的詩歌風格。儘管詩集紀錄的字句不一定都是正面的,包括不堪入目的現實、對人性的猜忌或無奈,然而無論美醜,《微賤》一蓋承受,彷彿一座工法精美的當代複合式建築,扛著煩悶生活中的風吹日曬,庇護詩人既鮮活又危險的想像,成為文學風景中顯眼的地標,執拗地聳立著。●(原文於2025-02-18在Openbook官網首度刊載)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐