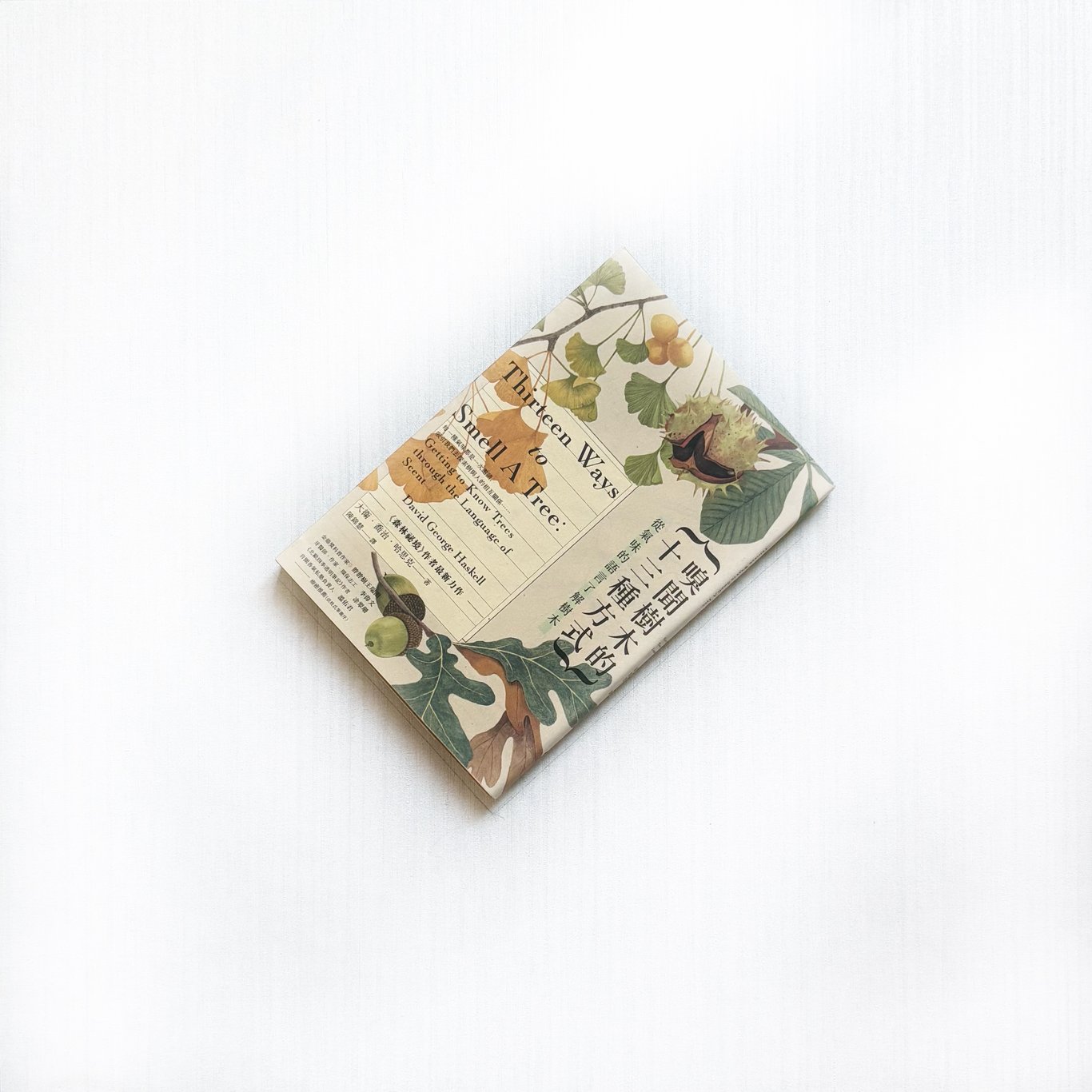

【閱讀筆記】「氣味」其實就是植物和這個世界交流的語言—《嗅聞樹木的十三種方式》

放慢腳步,聞一聞樹木的氣味,我們會感到愉悅,卻也生出好奇。這棵樹為什麼是這個味道? 如果我循著這個味道往上追溯,探尋它的生態與文化根源,答案會是什麼?

植物會說話嗎?或者說它們會表達嗎?在翻開這本作品之前,大概很多人的答案都是否定的;甚至我們用來代稱的「它(it)」,也暗示了在人類的概念當中,植物其實被和沒有生命的「物體」歸類在一起。但作為一個生命體,它們事實上也有著和外界互動、溝通的機制,只是那並不是人類所熟悉,或者可以說是我們經常忽略那也是一種溝通的方式。

從另一個角度看見大自然的重要與珍貴

《嗅聞樹木的十三種方式:從氣味的語言了解樹木》是一本由生物學家大衛.喬治.哈思克(David George Haskell)所著的作品,有別於傳統的視覺、聽覺或觸覺,他企圖藉由在談到感官刺激經常會被忽略、影響卻又相對更直接的「嗅覺」,來談論自然界與人類之間的關係。從植物本身、自然現象、災害,到那些充斥在我們周遭的相關製品,這本科普書籍在嗅覺之外,也結合了科學、歷史與文化,以另類的方式讓讀者從另一個相對少見的角度,看見大自然的珍貴與重要性。

用視覺、意象式文字來談論嗅覺感受,其實是一種相對間接的方式,加上作者本身「詩意」的文字,在追求文學性的同時,也會大大增加文意傳遞的難度。為了更進一步達到目的,作者企圖透過許多讀者對於日常生活的記憶,像是琴通寧、威士忌、書本等媒介,讓文字產生共鳴,並且加入了文化的深度以豐富文字的內涵。儘管如此,對於亞洲國家的讀者來說,書中不少流行於歐美樹種,還是難免會因為疏離感而無法沈浸在其中。

用「氣味」來溝通的植物們

然而,光是把樹的「氣味」比喻為它們與外界溝通的「語言」這件事,或許就足夠吸引人。有的味道是為了吸引其他物種來幫忙傳宗接代,有的則是要逼退害蟲,在同種之間甚至也可以藉由各種化學物質的排列組合,來達到彼此警示的效果。儘管和我們傳統認知中的「語言」不同,但它們傳遞訊息、回應外界的功能性,卻又和語言無異;而這種對於溝通和語言的新理解,也可以說是這本作品所能夠帶給讀者的最大啟發。

「十三種方式」分屬在13個篇章,但比起「嗅聞的方式」,它們更像是13個看見、認識樹木的角度;並且在這個虛擬世界越來越強勢的年代,讓讀者回憶起那些目前為止,在虛擬世界仍無法觸及的感官。尤其對於那些在生活中感到緊繃、抑鬱,並且對於社群軟體的各種刺激逐漸開始麻痺的人們,這樣看似樸實的感受或許也才是最重要且迫切需要的。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!