工程师和审计教跳舞?他们让更多人爱上了几十年前的复古舞|100个不上班的人

3月的上海总在下雨。作为一名自由职业者,长时间在家写稿的我几乎要宅到自闭。

“必须找点工作以外的事情做做了。”某天,我看着窗外阴沉的天空告诉自己。

很自然地,我想到了跳舞。

曾经在朋友圈看过一位朋友分享的摇摆舞视频:一群男女穿着上世纪20-50年代的复古服装,在爵士乐的伴奏下即兴舞蹈,他们的舞步轻盈欢快,每个人脸上都洋溢着自然的微笑。

这给喜欢复古文化的我留下了深刻的印象。

“就是它了。”我开始在网上查找上海的摇摆舞教学信息,因此知道了Downtown swing,也因此认识了该组织的创始人小星和Lucy。

在参加完一次周五的体验课后,我正式成为了小星和Lucy的摇摆舞学生,也因此了解到更多他们教摇摆舞背后不为人知的故事。

这是林安采访的第30个和第31个不上班的人。

这一期,我将带你们走进欢快复古的摇摆舞世界,通过小星和Lucy全职教学摇摆舞的经历,告诉你们:

“辞去稳定的工作推广一门小众舞蹈,是怎样一种人生体验?”

小星&Lucy

上海 摇摆舞老师/舞会组织者

舞蹈界的“精神鸦片”

对于喜欢摇摆舞的人来说,它是一种“精神鸦片”。

不喜欢它的人,可能在舞会的第一天就会扭头离开;喜欢它的人,会像上瘾般一直钻研下去:新的舞步、新的技巧、新的知识……

无论是一名摇摆舞新人,还是拥有几年以上舞龄的资深舞者,他们对摇摆舞的探索永无止境。

哪怕是已经当了两年全职摇摆舞老师的小星和Lucy,每年也依然会在国内外参与各类摇摆舞大师课,进行学习和进修。

小星仍然清晰地记得第一次跳摇摆舞时的感受:“以前也没尝试过其他舞蹈,但是跳摇摆舞的时候就特别想笑。”

那时的小星,还是一名有着十几年工作经验的通信工程师,弯腰的时候连手指都碰不到地板。

但莫名的,他就被这种欢快的舞蹈吸引。

那是2015年,摇摆舞刚刚在国内各大城市生根,大部分舞会需要靠上班族利用业余时间组织,经常因为各种原因被取消,组织者和场地也一直在变。

“每场舞会上最多只有20到30人。”小星回忆。

为了尽可能多地学习摇摆舞,他不仅频繁地参与上海的每一场活动和舞会,还会在出差时参加当地的摇摆舞会和大师课,并在youtube等视频平台上密集地浏览摇摆舞视频。

很长一段时间里,他都处于高度兴奋的失眠状态。

“晚上根本睡不着觉。”小星说,有时他会整晚整晚地听爵士乐,听到兴奋处,就从床上爬起来跳舞,耳里塞着耳机,脑中想象着舞伴,就这样一个人在房间里一跳就是两个小时,直到尽兴了才回到床上继续睡觉。

第二天清晨,再拖着疲惫的身体去上班。

有一次由于出差的缘故,他已经一周没跳摇摆舞了。当他再一次去参加舞会,听到熟悉的爵士乐响起时,眼里不禁浸满了泪水。

“那个时刻我就知道,我是爱摇摆舞的,我也爱swing jazz音乐。”2年后,小星在自己的微信公众号里回忆了当时的场景。

那么,如此让人上瘾的摇摆舞究竟是怎样一种舞蹈呢?

它起源于二十世纪早期的美国黑人社区,名字里的“摇摆”指的是swing jazz乐曲的曲风,而不是身体的律动。

作为一门社交舞种,它没有严格的动作规范,也用不着循规蹈矩,只需掌握一些常用的组合动作,就可以在舞会上跟着爵士音乐即兴发挥。

1920年至1950年是摇摆舞最兴盛的30年,它第一次在美国打破种族隔离,让白人和黑人可以一起跳舞。

摇摆舞文化里蕴含着平等开放的精神:无论男女老少,不分国籍肤色,都可以在摇摆舞会上邀请任何人跳舞,当然,也可以礼貌地拒绝任何人——这种摇摆舞文化一直延续至今。

2000年初,当这种开放的舞蹈传至中国,一开始,人们是十分含蓄的。这种含蓄表现为:人们只敢在舞会的角落远远观望,而不敢主动上前去邀请别人跳舞。

刚开始接触摇摆舞的Lucy也是如此。她还记得自己第一次参加舞会时,由于害羞而选择了静静在一旁观看,暗自在心里决定:我要学习这门舞蹈。

直到Lucy上完了几门课程,才敢真正在舞会上邀请别人跳舞。那段时间,她经常在舞会上遇见一起学摇摆舞的同班同学小星。

“刚开始小星带着我,不知道在跳什么,但就是很开心,我能感受到对方也很兴奋。”

一直想学习一门语言的Lucy发现,摇摆舞也是一种语言——肢体的语言。当人们在跳舞时,他们可以利用肢体去进行沟通。

“我们和陌生人第一次见面时,可能会在心里觉得‘我跟你不熟’,‘我也不了解你的背景’,所以讲话的时候顾虑很多。但是如果你会跳摇摆舞,我也会跳摇摆舞,那我们一旦到舞会上,就很容易打开心去进行交流。”

Lucy说,“通过摇摆舞拉进人与人之间的关系,是一种健康持续的社交方式。”

此后,上海的各类摇摆舞活动上,常常能看见小星和Lucy一起搭档跳舞的身影。

2015年,由于上海的摇摆舞会和教学都靠一些兴趣爱好小组有一搭、没一搭地组织着,因此流失了很多摇摆舞爱好者。

在这样的背景之下,小星和Lucy成为了一起学习摇摆舞的同学中,唯一一对坚持跳到最后的搭档。

几乎每一场舞会,他们都会在舞池中央情绪高昂地跳个不停。

直到有一次,有人问他们:“请问你们的课程在什么时候?”

他们才惊讶地发现,原来一直有人以为他们是摇摆舞老师。

一开始,他们并没有把这件事情放在心上,毕竟两人都有稳定的工作。但随着建议他们开课的人越来越多,他们的内心也开始动摇:“要不然,先兼职开课试试?”

上海Downtown swing 的萌芽,从这里开始。

工程师和审计教跳舞?

一个通信工程师和一个审计要开课教跳舞?职业身份的巨大反差,让小星和Lucy心里很没底。

“听上去挺不靠谱的,一个写代码的要出来教人跳舞。而且我们没有舞会,怎么招生呢?”小星自嘲。

吸取了国内外大部分摇摆舞教学的精华,提前四、五个月备好课后,2017年5月,他们做了一张简单的宣传单,提了个小音箱就去大街上跳舞招生了。

“当时我们在一个地方跳了半天,也没有一个人来扫码。大家就远远地看着这群人在干嘛。直到我们又换了人流量比较大的地方,才开始有人跑过来扫码。”

小星回忆,那天他们在马路上跳了一下午,累得不行,只招到了一个学生。

后来他们又通过在网上发帖的方式陆续招到了一些学生,开始了第一次教学。

那时的小星和Lucy虽然已经学习了两年摇摆舞,但上海有很多有舞蹈背景或资历更深的摇摆舞老师,虽然大家都是兼职的状态,但对比在所难免。

兼职教学初期,他们的很多课程都招不满学生。如何让更多人信任没有舞蹈背景的他们,成了兼职初期最大的困难。

他们开始频繁地参加国内外各种摇摆舞的培训和比赛,一边进一步提升实力,一边通过在比赛中拿奖证明自己。

随着他们在一些国际权威比赛上拿到的奖项越来越多,学生也开始越来越信任他们。

再加上他们开始在Teamo酒吧定期举办每周二和周五的摇摆舞会,跟着他们学跳舞的学生也开始慢慢变多。

2017年10月,难以同时兼顾工作与摇摆舞教学的Lucy选择了辞职,开始全职从事摇摆舞推广的工作。

“我喜欢给别人带去快乐,我的性格里面有这样一种东西存在。”Lucy说,审计的工作比较枯燥严肃,她的同事曾反馈她更适合做活泼点的事情。

直到了遇见了摇摆舞,她才知道那个更适合自己的“活泼点的事情”是什么。

2017年底,小星和Lucy已经积累了接近100名学生。组织完上海第一届林迪舞节(Lindy Hop 是摇摆舞中最受欢迎的风格)后,身体透支的小星也决定辞掉工作,开始全职从事摇摆舞教学。

“家里知道后疯了。”

一开始,小星没想过告诉家里,直到上海居委会打电话给他的妈妈:“你的儿子没工作了,要不要推荐再就业?”,这件事情才再也瞒不住。(小星是上海人,上海居委会会定期登记失业人口,进行再就业推荐。)

“这个没法解释,好好的通信工程师不做,为什么突然跑去教别人跳舞?家里人直到现在也不理解,他们一直觉得我是被公司裁掉的。”

相似的经历也发生在Lucy身上。2018年7月,Lucy和小星前往瑞典斯德哥尔摩的小村庄Herrang参加为期 5 周的摇摆舞训练营。

出发前Lucy告诉家人“我请年假出去玩两周”。两周后,家里人发现经常联系不上她,便打电话到Lucy的前公司,才得知Lucy已经离职很长一段时间了。

“我们后来通过电话聊了很久,他们没办法理解,觉得我大学四年学的审计,工作四年也做的审计,我的人生就应该一辈子做审计,没有别的选择。”

Lucy告诉父母:“给我一年时间,我就试试,试完了再重新找工作”,但她心里想的其实是“我要一直做下去”。

“我想做这个事情,就算得不到家人的理解,我也会坚持做下去。”Lucy在心里这样告诉自己。

“人生还是很短暂的,不能完全按照父母给你安排好的路线走。我们每个人都应该有自己的选择,用自己的方式去认识这个世界,或者开发一些潜能。”

更长的工作时间与更少的收入

截止2019年5月17日,小星和Lucy创立的Downtown Swing已经两周年了。在两周年的庆祝舞会上,小星展示了一份PPT:

过去两年,他们从未间断地举办了180场舞会,组织了2届上海林迪舞节,上了100多节零基础体验课......

这些数字背后代表的是:过去2年,他们投入了比以前全职上班时更多的时间精力。

曾经有朋友羡慕小星不用上班,每天晚上跳跳舞就有收入的生活状态。似乎不用跳舞的白天,他都是自由的。

实际情况却是,白天他仍在一刻不停地工作:

编辑Downtown微信公众号的文章,处理微店和微信上学员们的线上咨询,研发新课程,和Lucy去舞蹈教室备课,为各种活动做沟通准备……所有这些事情把他和Lucy的白天排得满满当当。

到了晚上,他们又要赶去教课和参加舞会。

摇摆舞老师、舞会组织者和摇摆文化推广者的多元身份,让他们在不同角色之间来回切换。

现在,他们的世界里除了摇摆舞,再无其他,以至于生活中连和朋友见面的时间都没有。

“曾经有一个很久没见的朋友约我,最后我们约的是吃早餐,因为中午和晚上都没时间。”小星略感无奈地说。

以前做通信工程师,大部分时间与电脑打交道。现在做摇摆舞老师和舞会组织者,每天都要与不同类型的人打交道,一天结束后,回到家中的小星常常累得一句话也不想说。

Lucy也一样,如果有休息的时间,她会选择一个人独处恢复元气,不再见人。

也许有人会说:这样高强度的工作,收入一定很不错吧?

现实却是:“一年下来的收入和我之前上班的收入比,减少了1/4。”

小星说,这些收入基本全部用在了去韩国、瑞典各地参加摇摆舞活动和学习上,所以一年到头他的银行账户的钱反而更少了。

“幸亏工作那么多年还有些积蓄。”成为职业摇摆舞老师一年后,小星在自己的公众号里写。

为什么会这样呢?

小星和Lucy每周二和周五在静安寺附近的Teamo酒吧举办常规舞会,门票分别是50元和60元一人。

这笔收入大部分都给了酒吧老板,用以支付每月8万元的高额房租——即使这样,Teamo酒吧每个月仍是亏损的。

因为这家酒吧专为跳舞的人而设计,只在晚上营业,因此营业压力很大,老板不得不做点别的事情补贴酒吧的开销。

“我和Lucy有时候会给老板打气,希望他能够坚持下去。”小星说。

而小星和Lucy组织的大师课,由于要支付大师们的行程费用和课时费,好的时候他们能盈利几千元,差的时候甚至能亏损上万元,所以总体来说也是亏损的。

那么小星和Lucy主要的收入来源只剩下常规教学课了。

小星曾经算过一笔账:

1.5个小时的课程每人缴纳110元,如果有8个人报名,每个人的时薪接近440元,但扣去租用舞蹈教室的费用,再算上他们自己租教室备课的时间后,平均下来每个人的时薪是64元。

“工作量比以前增加了两三倍,收入却明显减少了。”这是全职教摇摆舞一年后,小星和Lucy的状态。

“要说我对现在的生活状态是否满意,肯定是不满意的。”完全没有业余时间这件事情,让原本喜欢慢节奏的小星有些无法忍受,“别人是996,我们是007”。

“去年,小星的膝盖和脚踝因为跳舞受伤了。医生说停止两个月不运动,脚伤会好的,但我们就是没时间休息。”采访途中,Lucy告诉我。

为了减少伤痛的发作,小星只有在受伤期间减少在舞会上的运动量,上课时尽量让Lucy演示。

“跳舞对我而言就像吃饭一样,你不吃饭就会有一种恐惧,担心自己还能不能继续活下去。”小星说,伤病对任何一个从事运动类工作的人来说,都是职业生涯中最大的风险。

注定小众的摇摆舞

这几年,随着各大城市摇摆舞组织者们的积极推广,喜欢并开始学习摇摆舞的人数迎来了一次小规模增长。

2015年至今,上海的摇摆舞会已经由不定期举行的零星舞会,发展成了定期举办的常规舞会。

比如每周二、周五晚上在Teamo酒吧举办的swing kids party,每周六晚上在万丽酒店 Latino 酒吧举办的 swing party。

参加舞会的人数,也由原来的20几人,发展到了50至上百人。但总的来说,摇摆舞仍是小众的,小星和Lucy也意识到了这一点。

喜欢复古文化的人数有限,即使能和舞蹈跨界,摇摆舞也注定是一门小众生意。

但小星和Lucy并不想把它当作一门生意去运营,因而也没有考虑它在未来的发展潜力。

相比之下,他们更想宣传摇摆舞背后的文化,为喜欢摇摆舞的人建立一个有归属感的社群。

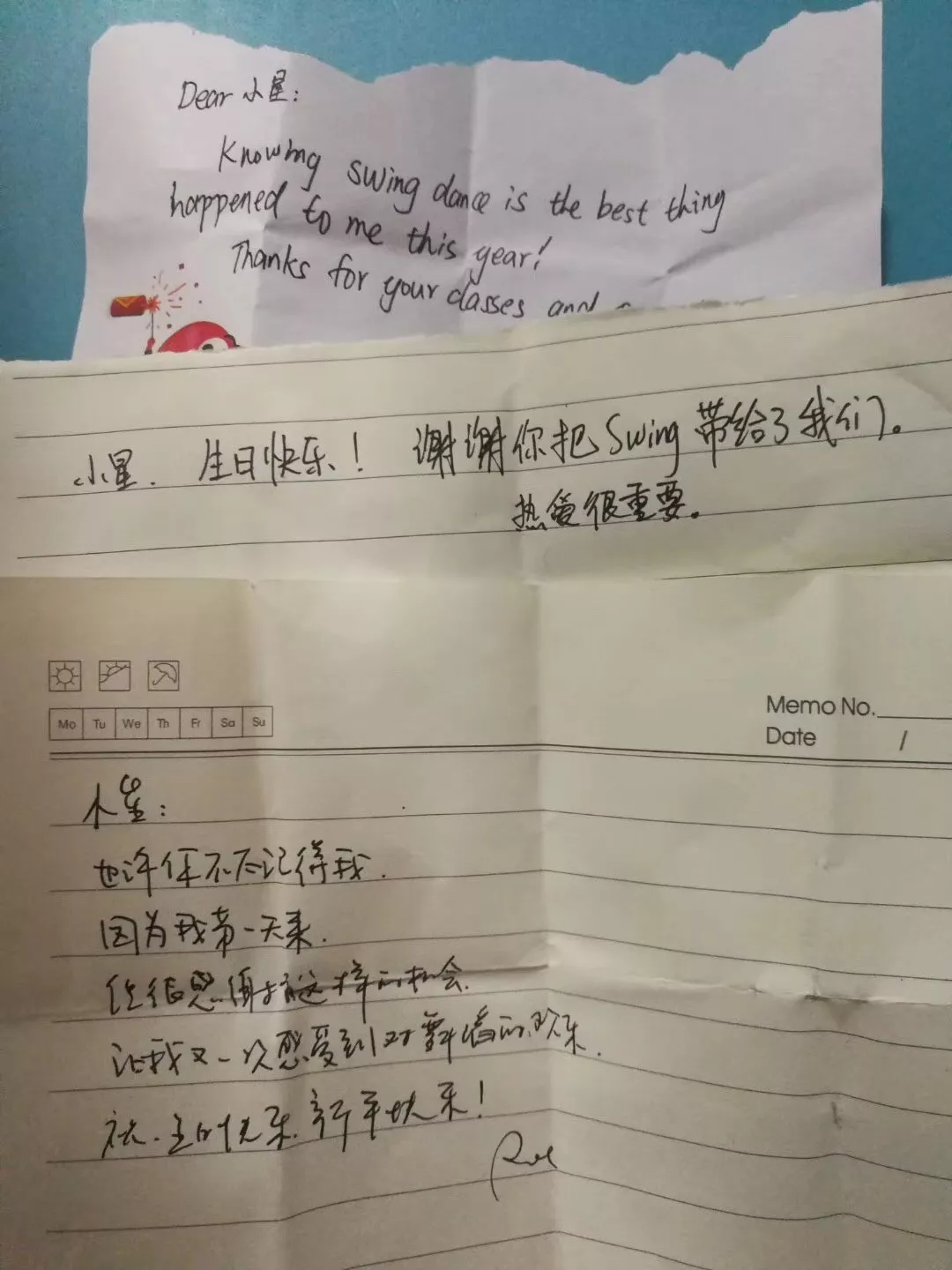

“我们的很多学生学完摇摆舞后,生活发生了天翻地覆的变化。”小星告诉我,有些学生之前很宅,也很内向。但喜欢上摇摆舞后,他们每周都会去舞会跳舞,不仅认识了很多同样喜欢跳舞的朋友,还积极参与到他们组织的每一场活动中。

“我们更像在做一个社群。”小星说。

随着Downtown swing组织的发展壮大,不少同学参与到了小星和Lucy的工作中去,他们会去帮忙零基础教学、排版公众号文章、做舞会的志愿者,也有越来越多的同学有机会参加商演活动。

“去年我们有同学在国际的摇摆舞比赛上拿了奖,这在上海摇摆舞圈是很少发生的事。”小星说。

一个独属于上海摇摆舞者的社群正在逐渐成熟。

“你跳几个月摇摆舞,就能认识上海大部分摇摆舞者,再跳一年,全国的摇摆舞者也认识了,再跳几年,全亚洲的也认识了。”小星调侃道。

这大概就是那么多人对“摇摆舞”上瘾的原因之一吧。

它不仅是一种小众舞蹈,更是一种开放包容的文化和社群。

身处其中的每一个人,都能够在钢筋水泥建造的城市里,找回最原始简单的快乐,和陌生人之间久违的情感连接。

后记

“100个不上班的人”采访计划做到现在,我越来越发现,那些吸引我的采访对象们身上,总有着某种似曾相识的相似性。

很长一段时间,我说不清这种相似性是什么。直到某天我在小星的公众号里看到了这样一段话:

爱的力量总是被人们低估,就像正直的力量,诚实的力量,都会被人们低估,而且远远的低估。但是想想,爱是驱动我走到现在最大的原因了。

也许爱本身就是一种天赋。

我突然醒悟,我采访过的每一个人,他们之所以选择脱离朝九晚五的体制,放弃稳定的工作,向着一个完全未知甚至危险的领域前进,是因为他们对自己即将要做的事情心中有爱。

这种爱的力量冲破了“他人的评价”、“世俗的眼光”、“社会的标准”所拉起的屏障,把他们带去了他们真正想去的地方。

是的,“爱是一种天赋”,也是每一个成功走上自由职业之路的人所具有的天赋。

所以,如果你对现在的生活感到失望,先培养爱的能力吧,相信它会指引你找到新的方向。

林安,《只工作,不上班》作者/播客「逆行人生」主播/自由会客厅品牌主理人。

代表作「 100个不上班的人」,持续调研跟踪自由职业、数字游民、远程办公等生活方式。

微博/公众号/小红书/b站:林安的会客厅

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐