李喬文學外譯1》《寒夜》濃縮到《荒村》英譯,蔣淑貞:沒有土地,眾多的個人只是一盤散沙

編按:為反對在野黨刪除、凍結客家相關預算,高齡90歲的臺灣文學巨擘李喬發布聲明強調「台灣有難,我選擇站出來」,挺身擔任苗栗第二選區罷免國民黨立委的領銜人,引起各界關注,紛紛表示不捨、憤怒或肅然起敬。

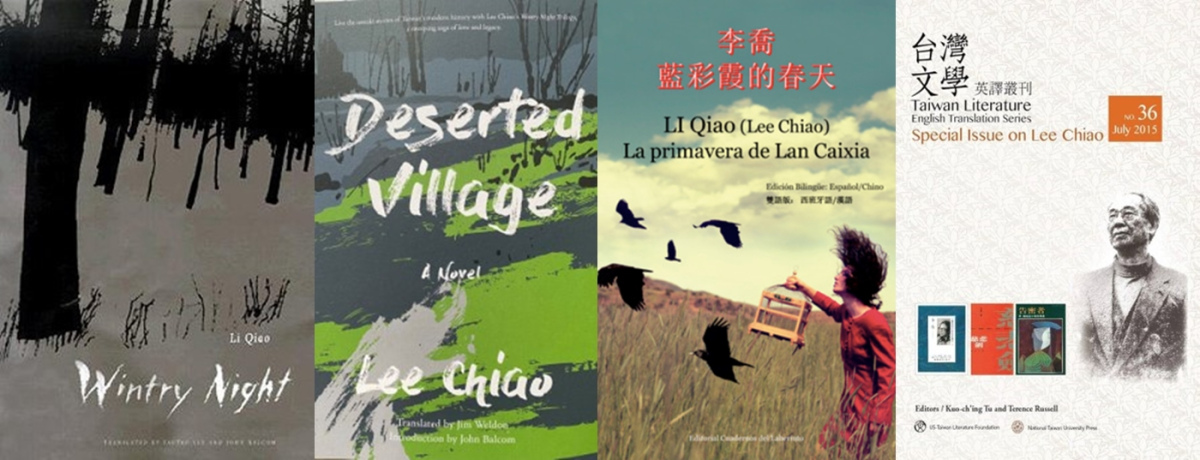

近年客家委員會推動多項外譯計畫,最顯著的成果是客語詩人曾貴海榮獲厄瓜多國際詩人獎亞洲第一人。正如李喬所言:「透過各式客家文學个外文翻譯作品,分全世界認識『臺灣客家』。」2024年客委會出版了45冊《李喬全集》,「寒夜三部曲」第二部《荒村》的英譯也首次問世,讓李喬有感「作者一生六十年再現人間,寫作人生命意義再現」。

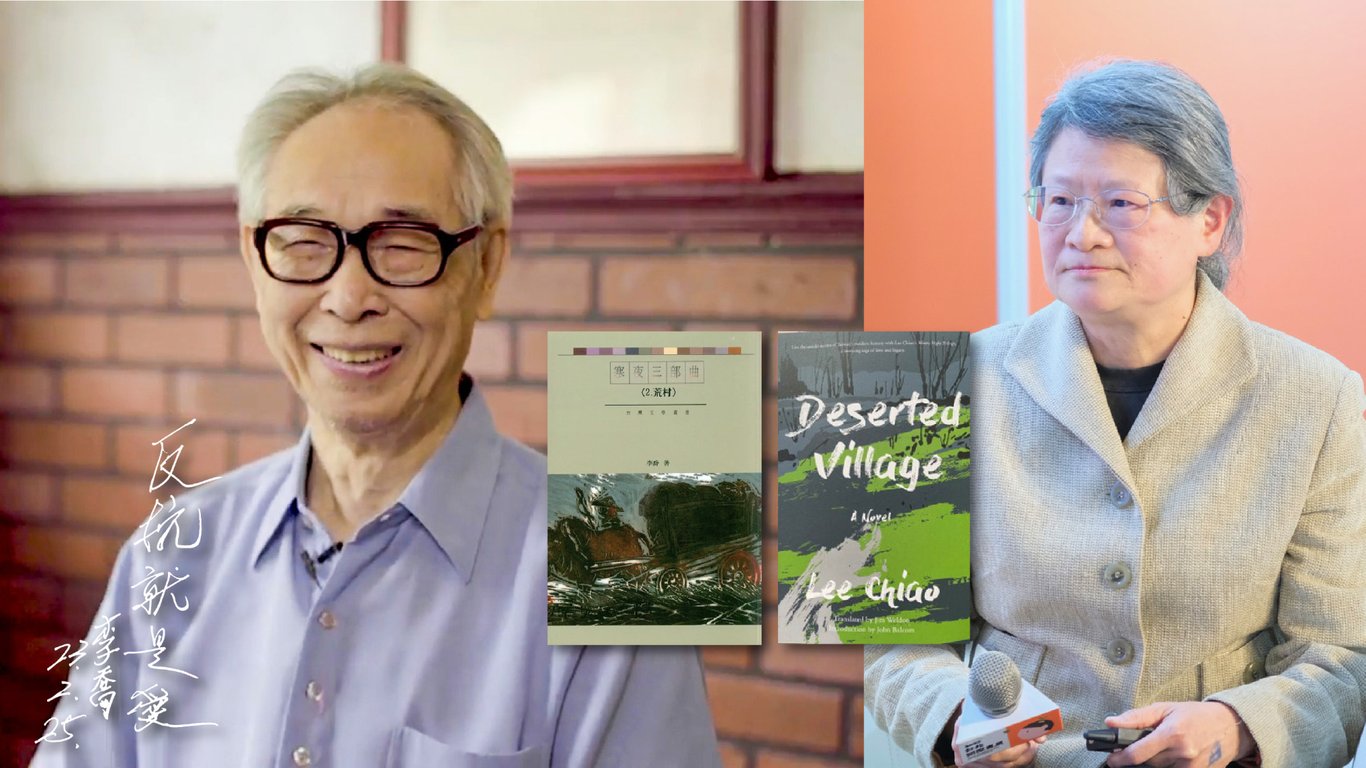

2025台北國際書展期間,書林出版社邀請學者蔣淑貞、及《荒村》英文譯者Jim Weldon與英文版主編Ian Maxwell進行對談。蔣淑貞回顧2001年由齊邦媛教授主導的《寒夜》濃縮版的翻譯計畫,到2024年起陸續推出的三部曲完整翻譯計畫,不僅揭示了台灣外譯階段性的質變,更呼應李喬所言:「讓台灣的文學躍上世界舞台,展現台灣文化的瑰麗深厚。實則真正讓台灣文學文化站上國際舞台。」

座談中,蔣淑貞聚焦「寒夜三部曲」的核心意象,深度回應李喬文學中的「反抗就是愛」概念。Jim Weldon分享了本書對國際讀者的意義,而英文版主編Maxwell則從對地名英譯的推敲,闡述《荒村》豐富文史地景在翻譯上的挑戰。Openbook閱讀誌特別整理現場精彩內容,與讀者共饗,本文為蔣淑貞教授發言的菁華摘錄。

撰文|蔣淑貞(國立陽明交通大學人文社會學系退休教授)

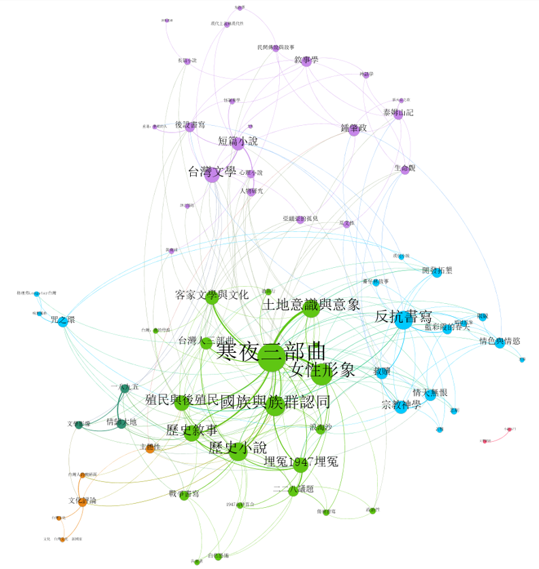

靜宜大學臺文系主任申惠豐老師曾以文獻計量學,探究「李喬」作為一種文學知識的建構與趨勢。這樣的研究方式需要立基於大量現有的研究文獻,也就是說,現在已有所謂「李喬學」。

註:文獻計量學(Bibliometric)是針對已出版或發表之資訊以及其相關之後設數據(metadata)進行量化的研究分析,用以描述或顯示文獻間的連結關係,主要以各種索引、摘要資料庫為資料來源,藉由文獻數據的統計與分類,瞭解特定學科領域的知識發展與研究趨勢。而其理論乃建立在:「一個領域的學術成果可以在已發表的文獻中得到體現」的假設之上,亦即,這些已發表的文獻資料,共同組成了一個領域的知識圖譜,而文獻計量分析的工作,便是繪製此一知識圖譜,藉以呈現其發展與連結的動態。(申惠豐:〈「李喬」文學知識的建構與趨勢──以文獻計量方法進行探究〉,《千面李喬──2022李喬文學、文化與族群論述國際學術研討會論文集》(2023,萬卷樓))這些知識建構的模樣大致呈現哪些議題呢?申惠豐的研究利用兩張圖表來說明:

「綠色」是學術界普遍關注的焦點,包括國族與族群認同、歷史小說、殖民與後殖民、歷史敘事,以及客家文化、土地意識等等。這些主題最常被放在「寒夜三部曲」中討論。申惠豐又運用「密度視圖」來表示,李喬整體的研究論述最主要熱點的位置,正是「寒夜三部曲」。

➤齊邦媛的觀點與《寒夜》三部曲濃縮版《大地之母》的首次英譯

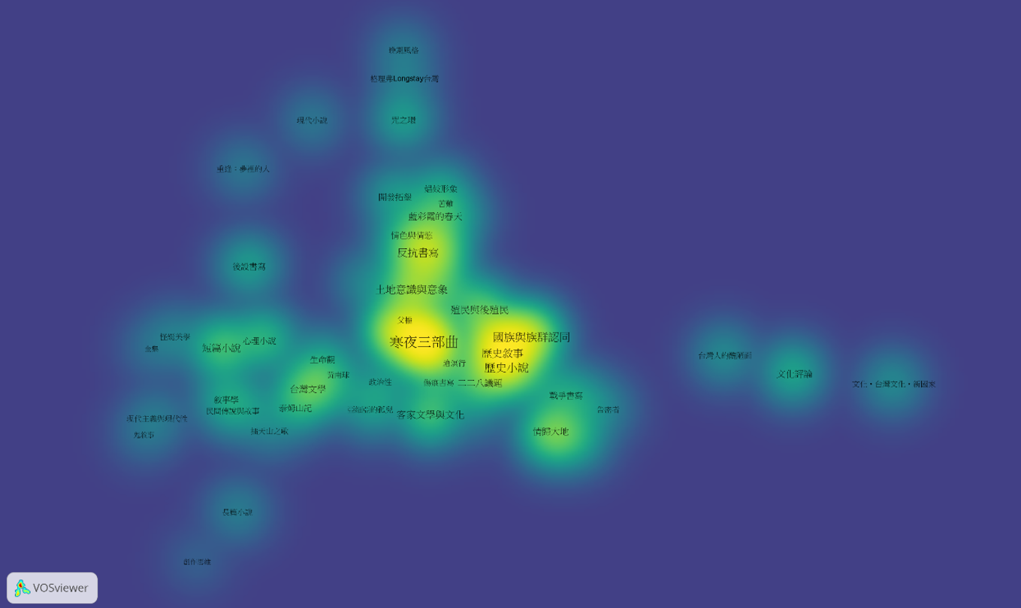

「寒夜三部曲」中的《荒村》去(2024)年推出英譯版,但這並不是李喬首次在國際舞臺亮相。早在此前,齊邦媛教授就已將李喬的作品翻譯成英文。當時,她與王德威共同策劃了「臺灣現代華語文學」系列。

齊邦媛提到:「那個系列(臺灣現代華語文學)選書的標準,就是選在臺灣確實有價值的作品,即使外國人不一定立即就能欣賞,比如說李喬的《寒夜》,甚至蕭麗紅的《千江有水千江月》,洋人都不太懂。《寒夜》是我爭取得最激烈的,因為我覺得它對臺灣很重要,呈現了基本的客家開拓史。描寫早期的臺灣客家人如何從平地到深山開墾的過程,一塊土、一塊土,一個石頭、一個石頭挖出來,呈現三代的命運及人生態度。」(《編譯論叢》第五卷第1期(2021年3月)

註:李喬《寒夜》(Li Qiao, Wintry Night [2001 年 2 月 ]),蕭麗紅《千江有水千江月》Hsiao Li-hung, A Thousand Moons on a Thousand Rivers [2000 年 2 月 ]不過,齊邦媛主張將原三部作品英譯濃縮為一部,此舉延續了齊邦媛早年進行《中國現代文學選集》(An Anthology of Contemporary Chinese Literature, 1975)時的作法,也就是把臺灣優秀的詩、散文、短篇小說集結英譯。

當年文學選集以「中國」二字命名,到了1990年代,這樣的命名會引起部分人士的不滿,因此她推出《臺灣現代華語文學》(Modern Chinese Literature from Taiwan),著重在長篇小說,因此選了李喬的《寒夜三部曲》。

由於三部曲篇幅鉅大,齊邦媛建議濃縮,只取第一及第三部匯集為一冊,中文書名重新定為《大地之母》,並根據此版譯為英文,由美國哥倫比亞大學出版社出版,最終仍然以「寒夜」(Wintry Night)為書名。

齊邦媛提到:「我花了很多的心血把它變成一冊的《大地之母》,再根據這個版本來英譯,終能出版。有些外國人覺得這本書沉悶,可是我覺得它非常有傳世價值。後來還出版了日文譯本。」

2001年英文版出版時,距離「寒夜三部曲」創作完成已逾20年。臺這20年來,「寒夜三部曲」形成很大的衝擊,促使齊邦媛必須將它納入「臺灣現代華語文學」的行列中。2002年,公共電視臺也開拍並播映了20集連續劇《寒夜》。

《大地之母》反映出外文系教授齊邦媛對小說的看法:她依循西方小說的「正統」,認為文字須洗練精確,才符合西方讀者的品味,因此請李喬把20年前的三本小說濃縮為一本,基本上是採用《寒夜》和《孤燈》,捨去《荒村》。

相較之下,李喬其實刻意在《荒村》和《埋冤.一九四七埋冤》的文字用法上,與「正統」採取疏離態度。這也說明了,李喬在三部曲中其實最喜歡《荒村》,因為列為第二部的《荒村》,是三部曲中最晚完成的。

註:《荒村》簡述:出版於1981年的《寒夜三部曲2:荒村》,故事是從1925年日本已經統治臺灣30年開始,描述一連串反日的事件,包括二林事件、中壢事件、農民組合活動情形、文化協會的分裂前後、到大湖事件,最後則以1929年的212大檢肅結束。前後橫跨4、5年時間,其中還以倒敘方式提及1903年的詹惡事件和1913年的羅福星事件。

書中提及諸多歷史史實,以劉阿漢和劉明鼎父子前後貫穿各種驚濤駭浪的場面,而燈妹則扮演了穩定的力量。另有一位導師型人物,是來自長山的邱梅,給了劉阿漢一家不少幫助。書中對於「三腳仔」亦著墨甚深。

編按:李喬曾在《荒村》〈後記(荒村之外)提到:「祇要將『荒村』與『寒夜』、『孤燈』三作略作比較就明白:『荒村」引用的史料比起來是浩瀚繁富多了。其中令筆者感慨最深的是:探問『體刑』的施行實況的經過。為此,筆者曾先後走訪七個當年『體刑」經驗豐富的『遺老」。這些七十多歲的老人,看來都是慈眉善目、煦煦如鄉親,可是一提及『經驗』事,個個訕訕然顧左右而言他,一致表示『沒有經驗』、『不清楚』。至此,他們都目光閃爍,逡巡徘徊,再也不肯和筆者四目相向。筆者得不到任何資料,但獲得了無形的『史實』。這段交涉因緣,或有益於社會人間,特予記述,並盼讀者一併沉思。

縱觀臺灣抗日團體的興亡,似乎都循著一定軌跡前進:自純粹的求生存本能到民族自覺的興起,然後形成思想對立,之後是左傾,之後是滅絕。它們固然亡於異族强大的政治壓力,但實際上,它們本身早就自亂陣容,載胥及溺。我們果然是這種族類嗎?或者另有政治學、社會學的解釋?筆者也建議讀者先生一起來沉思。」➤李喬姓名拼音不同?漢語拼音與威妥瑪拼音

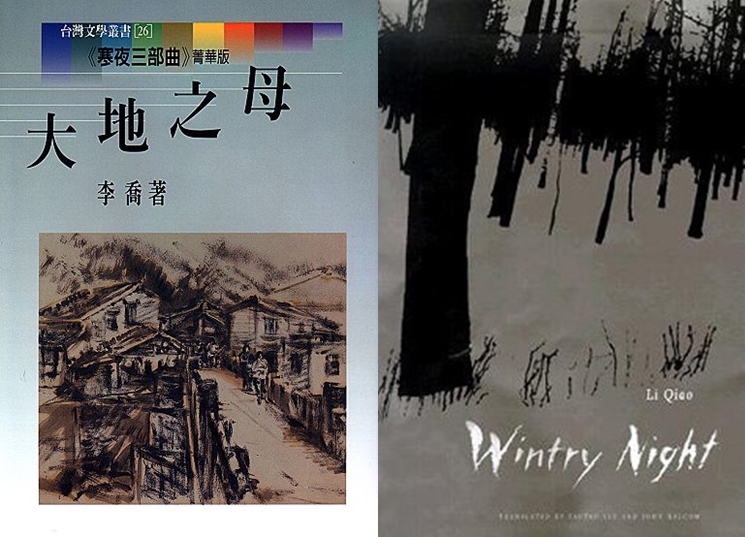

回看李喬作品的英譯過程,可以發現一個有趣的現象:「李喬」姓名的拼音呈現至少有3種。首先,是齊邦媛在2001年所使用的「Li Qiao」,採行中國常用的漢語拼音。2006的日譯版,書封仍維持漢語拼音,這應該是訴求於國際市場的華語作家辨認方式。

其次,2018年李喬的長篇小說《藍彩霞的春天》翻譯成西班牙文時,李喬名字用的是Li Qiao(Lee Chiao),漢語拼音與威妥瑪並用。我們看到「喬」這個字拼為Chiao,就可以確認他是臺灣作家,因為那是用威妥瑪拼音,而威妥瑪拼音則是臺灣護照拼音最初所使用的系統,西方學界的古典漢學仍然採用這個系統。

如果按照嚴格的威妥瑪拼音,李喬的拼法應該是Chiao Li或是Li Chiao(例如維基百科就是採用Li Chiao(writer)來介紹他,不過我國文化部網站用的是Li Qiao,加註also credited as Lee Chiao)。

至於Lee Chiao這種拼法從何而來?我猜想是致力推廣台灣文學英譯的杜國清首先採用。他在2015年《台灣文學英譯叢刊:李喬專輯》(Taiwan Literature: English Translation Series, No.36, Special Issue on Lee Chiao),使用了「Lee Chiao」。

隨後,2023年李喬短篇小說選集《人球》的捷克語譯本的書封為「Chiao Lee」,將姓氏置後。接著,去年推出的《荒村》英譯本,則完全成為「Lee Chiao」,據說是李喬本人自己的選擇。這和臺灣許多名聞國際的人士如李安(Ang Lee)、李遠哲(Yuan T. Lee)、李登輝(Lee Teng-hui)等人的「李」字拼法一樣。

➤臺灣華語與臺灣客語交雜,英譯的處理

接下來,我想分享我閱讀《荒村》英譯本的感想。

本書書名目前使用「Deserted Village」,但我也曾看過使用「Desolate Village」。我只是感到好奇,這可能與最初的翻譯有關。《寒夜》初譯為Wintry Night時,美國教授、也是翻譯名家John Balcom所撰寫的〈Introduction〉中,已使用「Deserted Village」作為書名。但如果從書中情節的角度來說,deserted似乎比desolate更合適,因為強調的是一種自我衰退、被自己遺棄、被周遭環境冷漠對待的氛圍。劉阿漢參與抗日活動,最後是自動放棄逃亡,接受三腳仔鍾益紅的手銬,受盡折磨後,死前感受到「上下蕃仔林的山川、林木都沉沉默默,依然永遠那樣冷漠的,靜靜的。」

英譯本中對客家語和日本語的用詞,翻譯處理得好的部分有哪些。

早年我在閱讀《荒村》的過程中,常對以中文書寫出來的客語語意感到困惑。後來我請教了幾位客語專家,才逐漸理解其中的用法。如今看到英譯本,發現多半精準地抓到意思,如以下這段,原文與譯文比對如下:

「你們……」林華木向古、彭兩人眨眨眼說:「真勤神啊!」

“You’re both…”—Lin Hua-Mu winked at Ku and Peng—“looking hale and hearty!”「一樣一樣。」古也報以會意的微笑。

“As are all of you!” said Ku Ah-Lung, smiling.

「勤神」意思為虔誠,一般可能譯為devout或dedicated,在譯本中則譯為「hale and hearty」,英語中形容老人的硬朗健壯。從上下文推敲,當時場景是這些長者前往苗栗參加文化協會的演說,因此這句問候的涵義,帶有讚許的暗示:「你們還真有心,這麼虔誠地參加」。

此句翻譯的長處在於,雖然「hale and hearty」,有些偏離原意,但考量到前一句剛好在描述古阿龍身子比劉阿漢結實得多,所以「Hail and Hearty」雖然失去了客語中的讚許暗示,但也沒有偏離上下文的銜接。又如以下這段:

「汝的寶嚈明鼎君,提得俺無嘎?」

“That boy of yours, Ming-Ting. He must have mentioned me?”「無得是。」他乾脆不看。

“Not as I recall.” Ah-Han refused even to look at the man.

「寶嚈」係日文「坊ちゃん」,多數指稱「少爺」(最常見的用法,為僕人對主人的尊稱)或「小少爺」(帶有親暱感,常用於年幼的男孩),依據使用語境而變化。此處可翻譯為中文的「令郎」,是正式而帶有客氣與親切的稱呼。

李喬在創作《寒夜》時,客家話的書面語尚未標準化,因此寫作時,經常用他自己發明的方式。

例如,客語的第一人稱「我」,讀音為「ngaiˇ」(現多數使用「𠊎」),李喬選用了經常用於山東方言的音近字「俺」,展示發音。這樣的處理,能讓讀者更直覺地融入語境,他在這點花了很大的苦心。

若讀者能以客語發音來朗讀,可以領會其中的語境。但習慣閱讀中文的讀者,在閱讀此二句時,並不容易理解語意(「令郎明鼎,他有提到我嗎?」「沒有的事」)。而英譯「That boy of yours, he must have mentioned you」「Not as I recall.」,無疑相當傳神。這種微妙的語言轉換,是這次翻譯最讓我驚艷的地方之一。

在計量單位上,譯文有細微翻譯上的謬誤。因為譯者是英國人,採用了12進位的英制換算方式,1英呎為12英吋。而原文顯然為10進位計算,例如1尺6寸應該轉換為16寸,而非18英吋。我認為這是很小的謬誤。

➤鄉人小說《荒村》,痛苦來源是「土地」

劉阿漢是《荒村》裡最重要的英雄角色,象徵臺灣人的傲骨精神。這部作品寫作的時間點和鍾肇政的《滄溟行》相差不久,都描寫了農民運動,但是兩位作家對於日本執法者的態度非常不同。這可能與他們分屬戰後第一、二代的經驗有關。

一般論者常把「寒夜三部曲」視為「鄉土文學」,而臺灣鄉土文學的基調是「弱者的寫作」,為底層代言,批判社會,充滿叛逆精神。也因為關注的是受壓迫的人,所以較少描述鄉土風景或地理景觀。

這與西方浪漫主義鄉土文學興起時,德國、芬蘭、愛爾蘭等弱勢國家或民族的表現方式十分不同,他們主要著力於地誌、景觀、地方特色和歌頌自然。例如黃春明和王禎和書寫的「鄉土」,其實還是寫「人」,因此政大臺文所范銘如教授稱之為「鄉人小說」。

李喬的「寒夜三部曲」大致上也是談「鄉人」的故事,但特別之處是這些人物的痛苦來源是「土地」。確切地說,是在清代與日治時期原本處於灰色地帶、界線未明的土地,經由開墾制度和日本「官有地拂下」(國有地變私有地)等政策,造成各式各樣的土地紛爭,其中包括分類械鬥、熟番有主地被侵占、無主地被濫墾、田賦徵收不公等等。

換言之,臺灣土地在李喬筆下,一直就是「商品」,土地擁有的多寡,形塑個人的地方身分和社會階級。土地並非文人筆下撫慰人心的大自然,它在競爭激烈的市場下,成就了少數地主,多數人只有團結起來反抗,希望扭轉制度的不公。

但要解釋土地如何變成現貌,它又如何與「母親」的意象連結成「大地之母」?李喬在三部曲的每一部都運用一篇內容相同的「序章」,鋪陳其邏輯思維。因此,我接下來花一些篇幅,來解釋序章中最重要的意象「神祕的魚」。

➤《荒村》的敘事核心:神祕的魚

「寒夜三部曲」雖各自獨立,〈序章:神祕的魚〉卻是《寒夜》、《孤燈》與《荒村》共有且相同的。由於過去從未出現三部曲的完整翻譯,所以序章的設計,在初次英譯中無法顯示其重要性。

《寒夜》與《孤燈》正在重新翻譯,我很好奇,〈序章:神祕的魚〉在新的譯本中,是不是會重複出現?臺灣出版社編輯給予我的回覆是肯定的。

〈序章:神祕的魚〉是很重要的,對我而言,是「寒夜三部曲」的精神指標與堡壘。

這個序章以戲劇演出的方式,先以屈原《天問》的氣氛談宇宙的起源,說「無限個無限是為一,是為太極……乾坤是一座劇場……虛虛實實……悲喜演出」,接著第二段則跳到天文物理,從宇宙大爆炸開始,讓我們看到星雲、銀河、太陽系、時間、空間的形成,再以地質學說明地球的起源與變化。

序章接著介紹主要角色高山鱒登場,牠們雖然在劇烈變動的環境中遭到陸封的命運,被圍在臺灣大雪山山脈,「孤單而寂寞」,然而牠們的「眼底網膜,腦壁灰層留有先天的一幅故鄉幻影……那裡是故鄉,是生命的發祥地,永恆的母親」。

一般評論者對於這些「神祕的魚」的解釋,多半引用李喬自己的談話再加以詮釋,簡言之,即是「魚的返鄉=返回生命來源=母親=大地」。但是,這樣的解釋忽略了「序章」中提到的「黑洞」。李喬是這麼寫的:

據說,那個時候,所有的存在題,凝聚成一個無限密度的圓;一個無大小無行跡無外緣,無物不吸的「黑洞」。之後爆炸開來,以圓的全面向外擴展、延伸、離開,形成星雲、形成銀河、形成太陽系。

這個序章的寫法,顯然是採用生命科學(而非民族發明者愛用的神話)的觀點,說明「這古老的鱒族」為何被陸封,這是科學事實。但是,陸封之後為何會「懷鄉」,而且時感孤單而寂寞?分明是有其寓意。

如果只是比喻《孤燈》中滯留菲律賓的臺籍軍夫和士兵,臺灣是宛如母親的故鄉,他們一時回不了家,或是不知自己能不能回得了家,心懷悲淒,那麼這有何「神祕」感?

從李喬在41歲時(1975年)畫的一幅水彩畫《欲望的魚》,也許可以得到更寬廣的解釋。

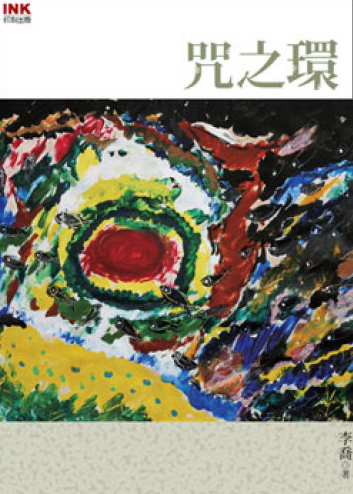

➤反抗先於存在

我拜訪李喬時,曾見到這幅畫懸掛在客廳顯眼處,可見其重要性。2010年7月出版的《咒之環》使用此畫作為封面,封底內頁有一行說明文字,除了註明作畫年份和畫作名稱之外,還說「此『魚』在1980年《寒夜三部曲》裡化身為『神祕的魚』」。

此畫的主要意象是一個由三層同心圓組成的環狀物,從內向外分別以鮮豔的紅、黃、綠顏色繪製濃稠的色調。環狀物之外則是暗色深海般的色塊,從右到左有一群黑色魚群環繞著這個同心圓體。

我們很容易在觀賞此畫時感受到圓形物體的強大力量,它是宇宙爆炸力,也是生命的起源。魚群看起來既像是游向它、也像是脫離它,濃稠凝滯的色彩令人感覺魚群必須奮力游動,才能朝向或脫離圓形物體的力量。

《荒村》中的不同角色,都提過這個魚。當劉明鼎決定為臺灣島民挺身而出、參加革命活動時,有一段內心獨白:

人生,好像處在兩端都是強大引力間的小魚,牠必須分秒不停地掙扎抗拒才能生存下去,這期間沒有猶豫,沒有議論的餘地。於是抗拒,就是活存下去的唯一憑藉,於是抗拒成了生命本身的責任,甚至是生命的形式也不為過吧。

魚的意象也出現在《孤燈》,在千鈞一髮的逃命時刻,救了劉明基一命:

一種熟悉的聲音,一種無形無色的光,也是一種超感覺、超意志的神祕存在—在出生以前,在太古以前就和自己脫離時空局限而並存的,在這「必然的時刻」,牠出現了。牠不外於自己,是自己的一部分,而又不是自己的一部分,且同時還是自己的一部分。那不是在「保護」這個血肉軀體而已……牠引導血肉軀體為「必然」而擺脫血肉軀體的極限。他必須回去,回故鄉去,回去和那種聲音、那種光、那種存在合而為一。這是萬有運行的一部分,誰也阻擋不了,改變不了的。他突然想起鱒魚。在生物課上有鱒魚神祕生態的描述;鱒魚就是這種奇異的生命體……

這種神祕也許經常被解讀為有宗教意涵的命運決定論,但序章所強調的應該是生命科學所說的生命兩大課題,即生存(survival)與繁衍(reproduction)。

「寒夜三部曲」裡的劉阿漢不事農業生產,但其生存與繁衍能力確實是驚人:屢次刑求皆能不死(除了最後一次被注射毒針),與妻子燈妹生了14個孩子,10個有名字,6個存活。

我更偏向以哲學的觀點來思考,而非宗教。李喬著名的反抗哲學,在這裡也得到更大的解釋,那不只是反抗強權,而且是生命的本來面目。李喬改編沙特(Jean-Paul Sartre)「存在先於本質」的說法,提出「反抗先於存在」,可見他對於「反抗」的重視。

如果說反抗如同人的生存與繁殖的本能,那麼這種生物般的存在有沒有意義?沙特等人主張的存在主義認為,人生沒有固定的意義和目的,只是破壞了再建設、建設了再破壞的遊戲,也好像是薛西弗斯神話,充滿了荒謬感。而人與人的關係則是,我們離不開他人,但在一起又只會彼此折磨。這種論點似乎充分說明了劉阿漢與燈妹的關係。

劉阿漢之所以成為「英雄」,與其說是道德的原因(如犧牲小我完成大我),不如說是他在實現人生的目的,也就是自由。從存在主義的觀點來說,自由是自己決定的,不論有什麼內容都好,只要是真誠地出於自由。

至於劉阿漢的兒子劉明鼎參加的左派武裝抗爭,也是出於存在主義的一種思想情態,對現實有種原則性的不滿,身上帶有一股無用的熱情。而共產主義本來就是以想像中的未來局面作為號召,容易吸引不滿現實的年輕人。

《荒村》中父子倆人的行動,代表著爭取自由。如何把這股反抗的熱情轉化為含有建設性的內容,使得反抗不等於報復?「寒夜三部曲」並沒有給出政治方面的答案,因為所有的反抗全部失敗。

反而在《孤燈》裡,燈妹進入了神聖境界,找到了絕對價值,一言一行都是感激。這似乎是說,她只能有兩種世界—神聖世界和反抗世界。一個世界的消滅等於另一個的出現。

當燈妹處在反抗世界時,反抗只是拒絕受辱,而不要求侮辱者受辱。所以她常被刻劃為「韌韌地」或是氣得咬牙切齒、破口大罵,卻沒有以暴制暴的激烈行動。而小說最後,她的神聖氣質使得蕃仔林的人能相互協助,共謀生存。原本反抗世界做不到的事,燈妹卻做到了。

李喬常說的「反抗就是愛」,對於「愛」的看法,除了有生命科學的解釋(人的反抗是為能生存,性愛是為了繁殖)之外,也可以升高到倫理層次。

以卡繆(Albert Camus)的「反抗者」來說,一個人的反抗應尊重在其自身所發現的局限,應使大家能牽起手來,在長期緊張的局面中,不要因為疲倦或瘋狂而變得暴虐或沉淪自棄,而是要共謀生計。

愛是一個存在的事實,如同反抗也是存在的事實,但是詮釋方式和實踐方法可以有很多種。李喬的短篇〈泰姆山記〉似乎是「反抗就是愛」的具體寫照。

➤沒有土地,眾多的個人只是一盤散沙

〈泰姆山記〉故事的結局是,余石基臨死前把相思樹種子撒在自己身旁和敵人屍體上。這似乎是說,唯有等到殲滅敵人,雙方才能和解,類似招魂的形式消解恨意。

不過另一種解釋是,人類即使經過再多次衝突也沒關係,因為大地依然存在,四季照常運行。甚至在人類傷害了自然之後,仍指望自然自行修復,重新孕育新人類。

然而不可諱言的是,這種「大地之母」的生態觀在今天已經受到挑戰。我們看到自然的「反撲」不但危及人類生存,也令人回想到生物學家Lynn Margulis所說的「地母是個凶悍的壞女人」(Gaia is a tough bitch)。

我認為李喬對於「大地」或「自然」的看法,是把「祂」看成一個類似logos一樣的穩定指涉(reference of stability)。在精神分析術語來說,就是一種「大他」(big Other),把祂視為保護膜、免疫體。

《藍彩霞的春天》結尾,藍彩霞用一種嚴肅的語氣要求妹妹和其他同伴不可再當妓女,就是在扮演「大他」的角色,類似《孤燈》裡燈妹扮演觀音娘娘的角色一樣,被神聖化了。

關於這點,李喬自己在《思想 想法 留言》也把「土地認同」的「土地」指向「自然」。「土地認同」就是「認同大自然」,「大自然」是「自然」的神格化,可稱之為「神」。

當李喬說「故鄉—土地—大自然—先天理性(logos)—神」都有一樣的「質料」(hylé),我的理解是它們起了「心理政治」(psychopolitical)的作用。

簡言之,「故鄉」、「土地」、「認同」是豎起了一道又一道的保護牆,類似《進擊的巨人》中的三座高牆,不但在心理上保護了個人,也在政治上團結牆裡的人抵抗外力入侵。沒有這些牆,眾多的個人只是一盤散沙。●(原文於2025-02-14在Openbook官網首度刊載)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐