【2023・回顧】告別逝去的人

文|虛詞編輯部

2023年,有些生命離開了,讓我們念記這些逝去的名字,他們將如消逝的星光,在千萬年後再次到訪地球,我們亦將再重聚。

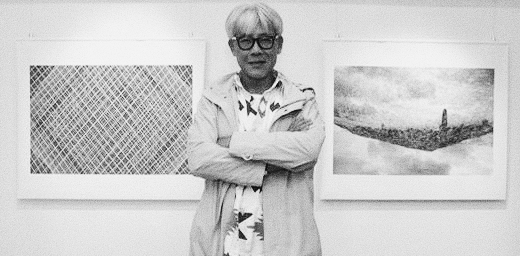

顧嘉煇 1931-2023 香港音樂家

「其實最多謝嘅,係你哋鍾意我啲歌就真。」

顧嘉煇被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一,70至80年代寫下了逾千首歌曲膾炙人口的代表作,與黃霑、鄭國江、鄧偉雄等填詞人合作無間。

顧嘉煇於1953年開始學音樂,在1960年代初,在本地爵士音樂圈已頗有聲名。1961年他獲《下節拍》爵士音樂雜誌捐贈獎學金,往波士頓進修音樂。同年,他參加邵氏《不了情》的作曲比賽,創作了由顧媚主唱的處女作《夢》,正式展開其音樂生涯。顧嘉煇曾自言「無音樂就變得好悶,因為我差不多大部分(人生)都與音樂有關,可說是沒有音樂就沒有我。」他的音樂兼容中西,在流行曲中創作中國風格旋律,句構卻豐富多變,代表作包括:《啼笑因緣》、《田園春夢》、《狂潮》、《心有千千結》、《近代豪俠傳》、《陸小鳳》、《家變》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《網中人》、《京華春夢》、《輪流轉》、《上海灘》、《倆忘煙水裏》、《萬水千山縱橫》、《今晚夜》、《忘盡心中情》等等。

顧嘉煇自1990年代起就淡出樂壇,並移居加拿大過退休生活,除了間中回港出席音樂會外,亦重拾少時的繪畫興趣,曾回港舉行畫展,更於80歲高齡舉行12場紅館演唱會「顧嘉煇榮休盛典演唱會」後退休。2023年1月3日,顧嘉煇於溫哥華逝世,享年92歲。

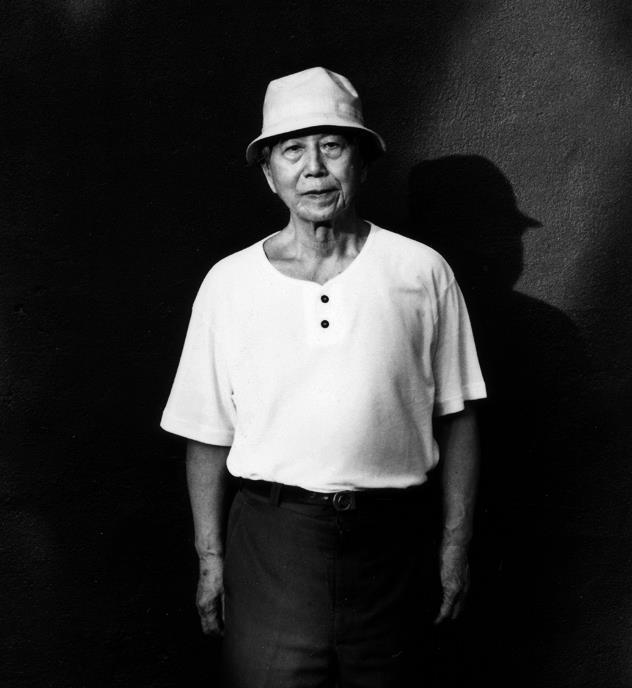

劉紹銘 1934-2023 香港作家、翻譯家、學者

「我從事翻譯最主要的動機就是我認為 “A translator lives a borrowed life.”(一個翻譯者活在借來的生命裡。)」

劉紹銘是著名中國當代文學學者、教育家、翻譯家和作家,致力於中國當代文學保存、傳播和研究,在翻譯和跨文化傳播領域貢獻巨大,以翻譯《1984》、《動物農莊》聞名。

劉紹銘家境清寒,自香港聖類斯小學部畢業後即告失學,後任職印刷所學徒和書局售貨員,考入台灣大學外文系,並期間與白先勇、陳若曦等同學創辦《現代文學》雜誌。劉紹銘後於美國取得比較文學博士學位,並曾在香港中文大學、新加坡國立大學、美國威斯康辛大學和香港嶺南大學任教。他與旅美學者夏志清相熟,歷年來翻譯《中國現代小說史》、校訂《中國古典小說》、《夏志清論中國文學》等夏志清經典著作。他對張愛玲小說亦有深入研究,曾出版三本專著。此外還以二殘、袁無名等筆名,出版三十多本散文集,其中以《吃馬鈴薯的日子》和《二殘遊記》最為知名。

劉紹銘於1984年受《信報》邀約連載翻譯《1984》,同年由台灣皇冠出版社集結譯文成書。藉《1984》出版70周年,2019年他再執筆校對《1984》譯本,並於同年由中大出版社出版。他在譯者前言提到,「以誠惶誠恐的『使命感』從事的,只有《1984》」,也曾在訪問中表示「極權若是去到盡,1984就會發生」。劉紹銘於2004年榮休,此前服務嶺大逾十年,直至2023年1月4日,劉紹銘離世,享壽89歲。

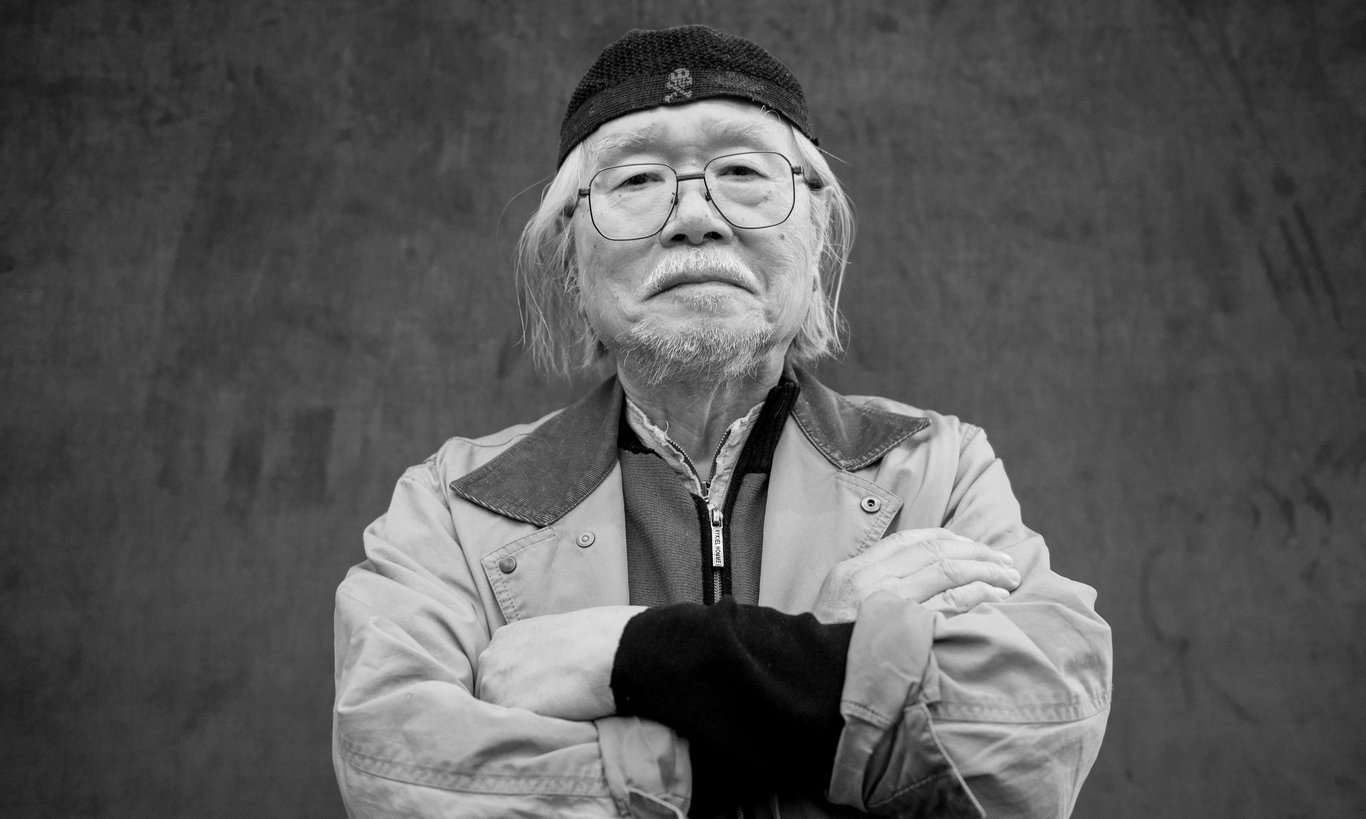

松本零士 1938-2023 日本漫畫家

「夢想不會背叛時間,時間不會背叛夢想。」

松本零士是日本著名漫畫家、動畫家,其代表作品包括《銀河鐵道999》、《宇宙戰艦大和號》、《千年女王》等等。當中《宇宙戰艦大和號》是日本最具影響力的動漫系列之一,以嚴肅的主題和複雜的故事情節為主軸,在播映後大獲好評,從而引起了科幻動畫片的熱潮。其後改編成電影作品,亦廣受國內外的觀眾歡迎。

原名松本晟的松本零士,1938年生於福岡縣久留米市,六歲開始繪畫,九歲因為接觸到手塚治虫大師的作品,展開他的漫畫之路,1954年以十五歲之齡在雜誌投稿漫畫,首部作品《蜜蜂的冒險》榮獲第一屆「新人王」獎。除了科幻漫畫外,松本零士也繪製過各類型的漫畫,包括少女漫畫、戰爭漫畫和動物漫畫,並積極參與動畫製作。1957年,松本零士於《少女》雜誌發表《黑色花瓣》,其後轉戰青年漫畫界。1974年松本零士接手製作《宇宙戰艦大和號》的電視動畫,描繪為拯救地球的滅亡危機,將沉睡海底的戰艦大和號,以外星技術改造成宇宙戰艦,抵禦外星帝國的侵略。早期並不受市場青睞,到完結以後的重播才掀起熱潮。

1977年,松本零士在雜誌開始連載《銀河鐵道999》,作品連載期間被製作成電視動畫及劇場動畫,同樣大獲好評《銀河鐵道999》與《宇宙戰艦大和號》亦同被視為日本動畫黃金時代的代表作。1980年,松本零士創作的《千年女王》,也成為他的另一部經典作品。

松本零士於2023年2月13日因急性心臟衰竭去世,終年85歲。松本零士的工作室董事長兼其長女松本摩紀子,形容父親「展開前往星之海的旅程」,並引用松本零士生前最愛的一句說話:「在遙遠時光之輪的接續處,我們會再次相遇」。

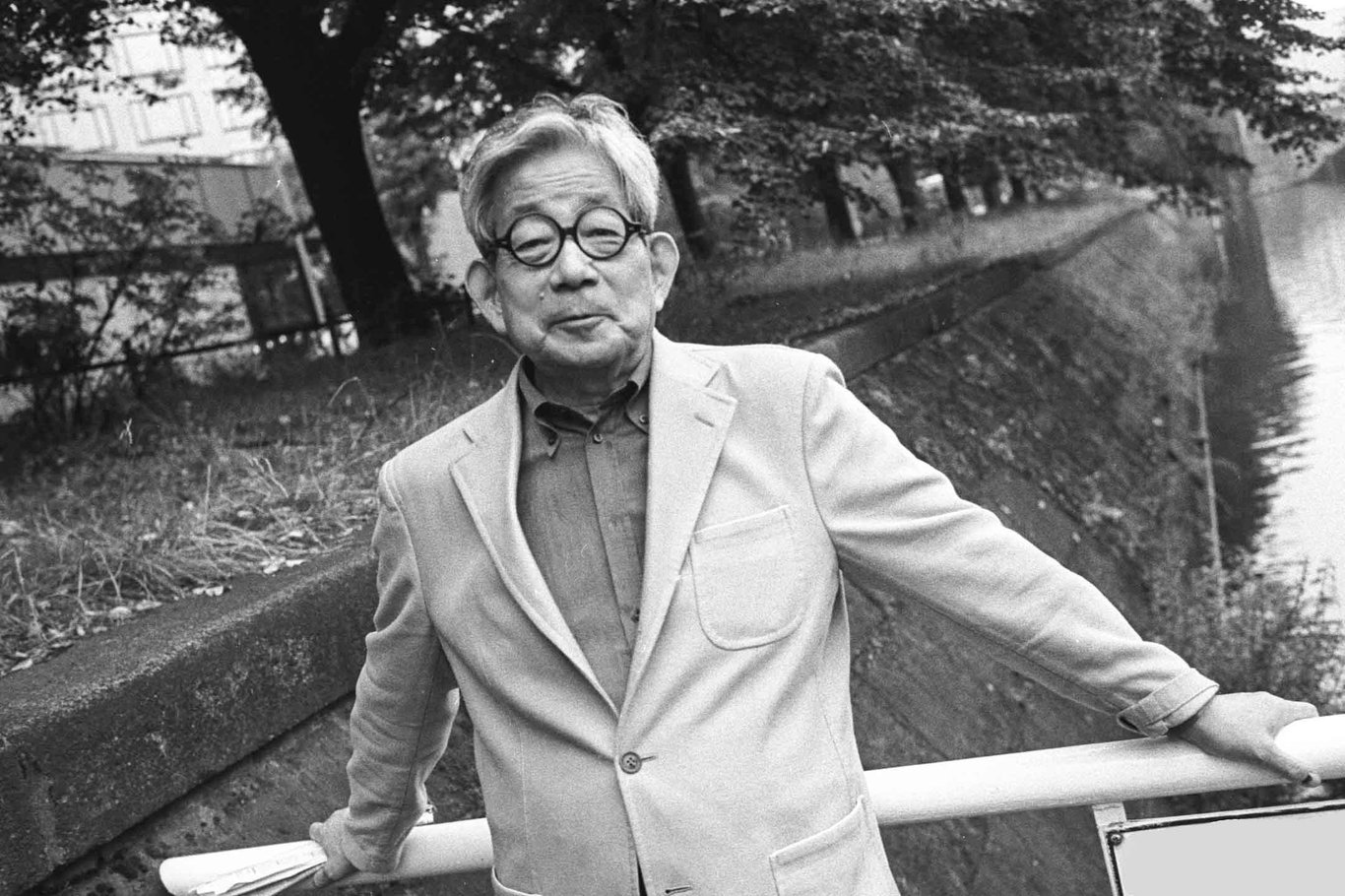

大江健三郎 1935-2023 日本作家

「辛辛夷花在風中搖曳

畢業了 再見

將來我們若相逢

你能認出我嗎?

我能認出你嗎?」——《寬鬆的紐帶》

大江健三郎是日本當代著名存在主義作家,亦為日本戰後文學旗手,於1994年獲得諾貝爾文學獎,為川端康成後第二位日本人得主。他著有《個人的體驗》、《廣島札記》、《聽雨樹的女人們》等名作,其中《個人的體驗》以智能障礙的兒子為藍本,書寫面對生命難題的道德掙扎和救贖。

大江健三郎早年喪父,經歷二戰戰火,於1954年考入東京大學,開始創作散文、小說與劇本等不同類型的作品,大學期間專攻法文,受到沙特、卡謬等法國大作家影響。當時他備受文壇矚目,1958年以自身戰爭經驗,寫成長篇小說《毀芽棄子》,同年又以短篇小說《飼育》拿下芥川賞,被視為戰後日本文壇的新星。1960年代,日本正值戰後社會運動,他與石原慎太郎、武滿徹、谷川俊太郎等知識份子,組織社團反對日美安保條約,又在《文學界》雜誌連載以反戰為題的小說《青年之污名》。1964年4月,於《世界》雜誌連載《廣島札記》奠定其文豪地位。

1994年,大江健三郎獲諾貝爾文學獎,瑞典文學院指出其文學成就在於:「存在著超越語言與文化的契機、嶄新的見解、充滿凝練形象的詩這種『變異的現實主義』,讓他回歸自我主題的強烈迷戀消除了語言等障礙」。晚年他仍勤於寫作,著有《被偷換的孩子》、《愁容童子》、《別了,我的書!》,於2009年出版《水死》,構思源自於亡父在二戰末期遭遇洪水死亡的經過。

2023年3月3日凌晨,大江健三郎因衰老離世,享年88歲,其最後一部小說《晚年樣式集》早於2013年由講談社出版,惟中譯本在大江過世後才在內地出版。

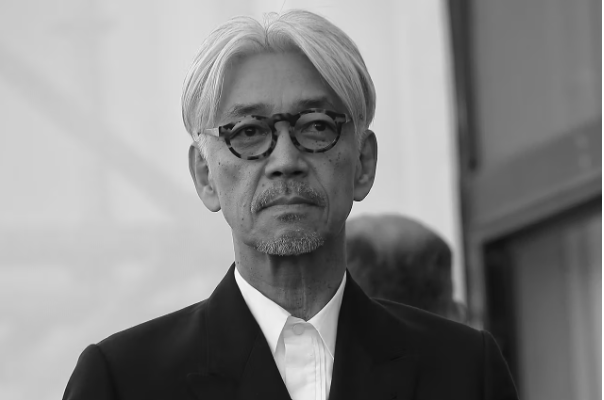

坂本龍一 1952-2023 日本音樂人

「藝術千秋,人生朝露」

抗癌多年的日本音樂巨匠坂本龍,2023年3月28日在東京都內的醫院離世,享壽71歲。在其訃告上,以他生前最喜愛的句拉丁文格言,「Ars longa,vita brevis」(藝術千秋,人生朝露)作為他一生的結語。

人稱「教授」的坂本龍一,1952年出生於東京,並畢業於東京藝術大學研究所,主修電子音樂及民族音樂。他在1970年代大學期間開始音樂生涯,與細野晴臣以及高橋幸宏組成殿堂級電子樂團 Yellow Magic Orchestra(YMO),成為亞洲電子迷幻音樂的先驅。1984年他為電影《戰場上的快樂聖誕》(Merry Christmas, Mr. Lawrence)創作電影配樂,成為經典的配樂作品。1987年他為電影《末代皇帝溥儀》創作的配樂更奪得奧斯卡獎項。他憑該片亦獲得了金球獎、葛萊美獎等國際音樂獎項。1990年他為電影《遮蔽的天空》所作的配樂,令他再度獲得金球獎最佳原創配樂。

坂本龍一在2006年成立全新音樂品牌「commmons」,2009年2月出版第一部口述自傳《音樂使人自由》。坂本龍一生前曾兩度患癌,2014年他罹患咽喉癌,並在2017年上映紀錄片的《坂本龍一:CODA》中,紀錄了他於2012年至2016年間作曲與為電影配樂的生活,以及他從鼻咽癌中康復過來等經歷。後來在2020年6月他再被診斷罹患直腸癌。儘管晚年一直與癌症搏鬥,但坂本龍一依然全身投入音樂創作,去年臨終更推出全新專輯《12》,以12首樂曲慶祝自己的71歲生日。由其兒子執導,近日上映的《坂本龍一:OPUS》,紀錄病重的坂本龍一坐在鋼琴前,演奏二十首經典曲目。是他離世前幾個月,為世界作的最後一場演奏。

吳耀漢 1939-2023 香港男演員

「當你決定要演戲的時候,要用盡100%、200%功力去做。這可能是你畢生的一個機會。」

吳耀漢是香港其中一位膾炙人口的笑匠,他憑「鞋抽」與卡通化的醜男模樣成功入屋,最為人熟知的角色是「五福星」系列的「死氣喉」及「大山地」,更曾在戲中全裸施展「隱身術」。70年代入行的他,很快就由電視台進軍電影界,1875年創立先鋒影業公司,兼任演員及製作人角色,1977年更於《點只捉賊咁簡單》、《發錢寒》與《面懵心精》擔正主角,後兩部包辦該年本港華語片票房的冠、亞軍,晉身賣座紅星之列,後亦曾於亞視主持《吳耀漢搞搞震》,將外國偷拍整蠱節目模式首度搬演至香港,為人津津樂道。

吳耀漢在戲中的形象多是貼地麻甩,現實中的他卻是富家子弟,為九巴及九龍殯儀館創辦人吳海霖的兒子,曾遠赴英國留學,1996年他舉家移民英國,過著半退休生活,但也不時回港以配角或甘草演員身分過戲癮。2013年他復出接拍《殭屍》,2019年出席電影《如珠如寶》首映禮時,在訪問中透露自己換上腎衰竭,2023年4月9日於香港逝世,享壽83歲。

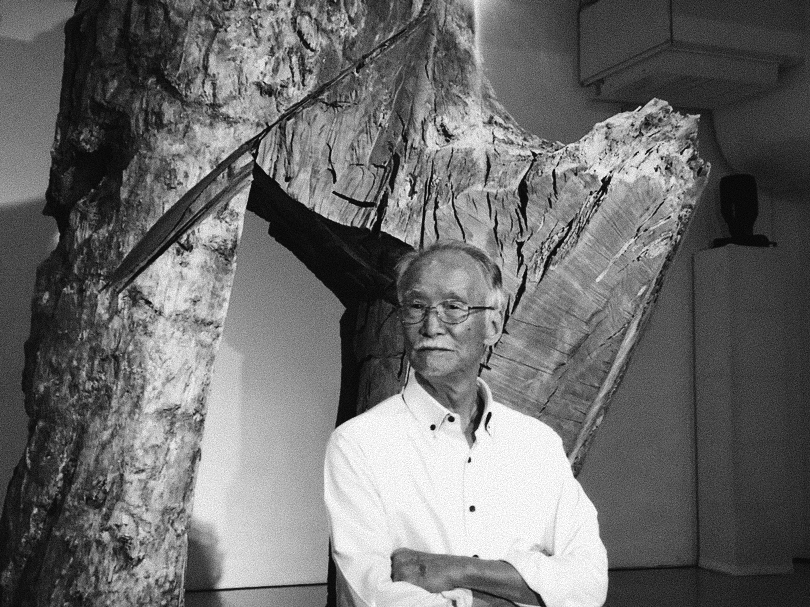

朱銘 1938-2023 臺灣雕刻藝術家

「我沒有甚麼特殊的技巧,我只是刻到讓自己感動叫絕為止。」

朱銘是臺灣當代雕刻大師,亦被視為臺灣鄉土運動代表性人物,他創作多個系列雕刻,包括「鄉土」、「太極」及「人間」系列,其中置於中文大學的《仲門》為人熟知,其他作品亦獲獎無數,備受國際認可。

朱銘年少時向雕刻師李金川拜師機會,三年多後出師,至30歲由工藝雕刻轉向藝術創作。1968年向臺灣著名雕塑家楊英風求師,楊英風教他「拋開形式,擺脫寫實,保留神韻」,從此擺脫昔日風格,嘗試不同形式和技法。早期朱銘運用生活中素材創作,作品充滿草根趣味。

1976年,朱銘在臺灣國立歷史博物館首次展出木雕作品,其中作品《同心協力》被列為當時臺灣鄉土文化運動代表。朱銘於同年5月獲中國文藝協會第17屆文藝獎章,9月獲第14屆十大傑出青年,12月獲第2屆國家文藝獎,斬穫甚豐。在楊英風鼓勵下,朱銘開始練太極拳,並以太極作為創作題材。1977年,朱銘攜「太極」系列赴日本東京中央美術館展出,獲當地高度評價。「太極系列」的著名作品有《單鞭下勢》,其銅像版本後來進駐香港交易廣場,寓意營商剛柔並濟、攻守兼備,而《仲門》則是中大著名地標之一。2005年發表「人間系列-三軍」作品,包含了抗戰英雄、現代的陸、海、空三軍四種主題,創作時間歷時四年,共計三百餘件作品。

2011年朱銘曾到香港中文大學發表「藝術即修行」演講,分享創作《仲門》的故事和經歷,亦獲頒榮譽文學博士學位。2023年4月22日晚上,朱銘於臺北市住家自縊,疑似因久病厭世而輕生,享壽85歲。

萬瑪才旦 1969-2023 藏族導演、編劇、小說家

「如果我告訴你我的夢,也許你會遺忘它。如果我讓你進入我的夢,那也會成為你的夢。」——《撞死了一隻羊》

萬瑪才旦是著名藏族導演、編劇、小說家,由2002年的首部電影《靜靜的嘛呢石》開始活躍至今,因2018年的《撞死了一隻羊》正式走進香港觀眾視野。可惜才53歲的他於2023年5月8日因急病離世,讓人神傷。

萬瑪才旦生於青海,熱愛藏語文學,1991年開始以藏漢雙語撰寫多本獲獎小說,2002年他攻讀北京電影學院,電影生涯裡共執導14部作品,很多故事均取材自其成長經歷,刻劃了藏族傳統文化、宗教與現代、世俗生活之間的衝突。他的作品在中國現有市場體制下發行,往往要經歷嚴格及漫長的審查,他生前最後一部問世的作品《氣球》,以針對中國一孩政策為題材。2022年,他完成了第八部藏語電影《雪豹》的拍攝,預計2023年上映。最新作品《陌生人》在今年三月底殺青,成為他的遺作。

早前夏日電影節特意籌辦萬瑪才旦的作品回顧展,場刊介紹中形容他為藏語電影第一人,「為西藏電影界開天闢地,拒絕被外人奇觀式描繪,由本土民族視野出發,於藏地以純藏語拍攝,呈現真實藏人的生活困境。其樸實而富詩意,亦飽含人文關壞的電影驚豔了國際舞台。」

林文月 1933-2023 台灣學者、翻譯家、作家

「人人都不免於走過長長的隧道,所有舊歡新愁的種種,也必然一一通過隧道,復又一一消失其間。 」

林文月是臺灣當代重要散文家、學者、翻譯家,主要研究六朝文學與中日比較文學,並致力於翻譯日本古典文學名著。

她是史家連橫的外孫女、前副總統連戰的表姊,出生於上海日本租界,幼時接受日本式教育啟蒙,小學六年級遷居臺灣後才開始接受中文教育。後於國立臺灣大學取得中文系學士、碩士學位,亦於臺大任教,曾任美國華盛頓大學、史丹福大學、柏克萊大學客座教授。

林文月專攻於六朝文學、中日比較文學等領域,因研究白居易對平安朝文學影響,她在撰寫論文時,開始了《源氏物語》翻譯,獲得國家文藝獎翻譯成就獎肯定。其後陸續翻譯《枕草子》、《和泉式部日記》、《伊勢物語》、《十三夜:樋口一葉小說選》等,因其在翻譯日本古典文學作品的諸多成就,日本東亞同文書院特頒贈紀念賞。其著作跨及論述、散文與傳記,著有《京都一年》、《讀中文系的人》等,尤其《飲膳札記》記錄其在家宴請文友的故事,為臺灣飲食文學先驅之一。林文月文字婉約清暢,淡雅純厚,白先勇稱其散文「筆意清暢,風格醇厚,寓人世的悲憫欣喜於平淡之中,字裡行間輻射溫暖與智慧的光芒。」

1993年從臺大退休後,移居美國,繼續其寫作生涯,筆耕不綴。直至2023年5月26日,在美國加州奧克蘭病逝,享壽90歲。

馮建中(John Fung)1953-2023 香港攝影師

「我十分慶幸有此生命,可以享受與分享所見的一切,藉著照片去關心與祝福。」

香港著名攝影師馮建中(John Fung),在文化界中被公認為「最有型」、「特立獨行」的藝術家,八十年代舉辦了多個攝影展,後於《壹週刊》、《明報週刊》任職新聞攝影師。2004年他辭職投身志願組織當義工,曾被香港樂施會及綠色和平邀請成為義務攝影師,拍攝因海嘯被破壞的地區,並前往非洲及東南亞等地作記錄。多年來他持續關注森林過度開發及全球暖化等災害問題,作品曾於世界各地不同地方展覽,並被私人和博物館收藏。

馮建中1953年生於非洲馬達加斯加,13歲時與家人回到亞洲,在澳門接受教育後在香港定居。他從事過多種行業,包括演員、地盤散工、開餐廳、製造電燈等。馮建中形容自己是一名街頭攝影家,常拍攝被人遺棄的人、流浪漢和小孩,其作品充滿柔情又富於詩意,透露一點幽默,擅於以抽象、破碎、虛巧的畫面表現人生活的真實狀態,從而反思社會現象。他最好一本出版的攝影集是2021年出版《光是看見》,他在書中顯示自己不同階段的藝術實踐,並形容「生命不過是一個行走的影子,在地球上出生,流浪,直到死亡」,更寫上「我十分慶幸有此生命,可以享受與分享所見的一切,藉着照片去關心與祝福」。2023年6月9日,他因腦炎產生併發症離世,享壽70歲,回歸他所愛而敬畏的自然之中。

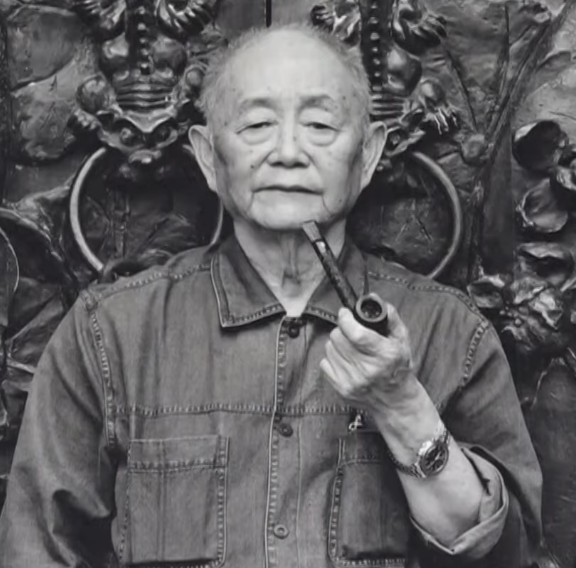

黃永玉 1924-2023 中國畫家、詩人

「明確的愛,直接的厭惡,真誠的喜歡,站在太陽下的坦蕩,大聲無愧地稱讚自己。」—— 黃永玉《沿著塞納河到翡冷翠》

中國著名藝術家黃永玉,一生多才多藝,其創作包括木刻、版畫、油畫、國畫、雕塑、散文、詩歌、劇本、小說等等,其中以其畫作最為人熟知,是當代中國文化界地位崇高的國寶級藝術家。

黃永玉是土家族人,1924年出生於湖南省常德縣,其家境困苦,年少時四處流浪,自學畫畫和木刻,並以繪畫及木刻謀生。在少年時期便以出色的木刻作品蜚聲畫壇,被譽為「中國三神童之一」。黃永玉與妻子曾在1948年短暫移居香港,任職《大公報》和《新晚報》,並在香港大學馮平山圖書館舉辦第一次個人畫展。黃永玉在香港時亦曾任電影編導,創作電影《海上故事》、《兒女經》劇本。

返回北京後,黃永玉在北京中央美術學院任教,在1956年出版《黃永玉木刻集》,其代表作「春潮」、「阿詩瑪」,轟動中國畫壇。此後黃永玉開始學習國畫,專注水墨畫的創作,並與荷花結緣,繪出大量以荷花為題的作品。黃永玉的代表作品亦包括在1980年設計生肖郵票《猴》,成為集郵界的神話。在2017年,一版猴票拍出了201萬元人民幣的天價。

在木刻、繪畫以外,黃永玉自30年代起便開始文學創作,並開始寫詩。60年代黃永玉曾以「動物短句」形式創作,為每隻動物寫一句話,再配一幅動物畫,圖文相映成趣。在1979年完成了長篇散文《太陽下的風景》,其文學作品包括《永玉六記》、《吳世茫論壇》、《老婆呀,不要哭》、《這些憂鬱的碎屑》、《沿着塞納河到翡冷翠》、《無愁河的浪蕩漢子》等等。

黃永玉在2023年6月13日逝世,享年98歲。在他的遺囑上,他表明希望離世之後,將遺體進行火化,「我希望我的骨灰作為肥料,回到大自然去。」

李玟 1975-2023 美籍香港女歌手

「力量,勇氣和勇敢,是我們面對生活最智慧的態度。」

美籍香港女歌手李玟,有「動感天后」、「華人之光」之美譽,是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語唱片,以及登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華人歌手。她於7月5日因抑鬱症自殺離世,其生前控訴《2022中國好聲音》的錄音檔於8月流出,引起軒然大波。

李玟幼年於香港成長,9歲時與家人移民至美國三藩市。1993年她回到香港參加新秀歌唱大賽,其後簽約華星唱片出道,並在1994年在台灣發行首張中文個人唱片《愛就要趁現在》。在台灣走紅後,1997年她在香港發行首張粵語專輯《李玟COCO》,不過銷情並不理想。其後在1999生她發行了第一張英文專輯《Just No Other Way》,成功進軍外國樂壇,當中作品《Before I Fall In Love》,作為電影《落跑新娘》的插曲,使李玟成為首位同時進入MTV Asia Hitlist榜和Top 100 Asia Singles Airplay榜的亞洲藝人。而她最為人熟知的作品,是2000年她為電影《卧虎藏龍》演唱的歌曲《月光愛人》,不但獲得奧斯卡最佳原創歌曲提名,更讓她得以在奧斯卡頒獎典禮上演唱這首歌曲。

2016年,李玟參加中國大陸的綜藝節目《我是歌手4》,並成為該節目首位非中國大陸籍冠軍。後來在2022年宣佈加盟《中國好聲音》擔任導師。在2023年7月,她被家人發現在家中輕生,搶求無效後逝世,轟動華語樂壇,甚至國際媒體亦大幅報導。直到8月,網絡上流出李玟生前的錄音檔,內容關於她透露擔任《中國好聲音》導師期間,因質疑賽制不公而被羞辱,痛訴目己「28年做一個歌手,站在台上被人侮辱。」錄音檔流出後,隨即引起網上熱議,大批網民為李玟抱不平,揚言要抵制《中國好聲音》。最終《中國好聲音》因此宣佈暫停播出。

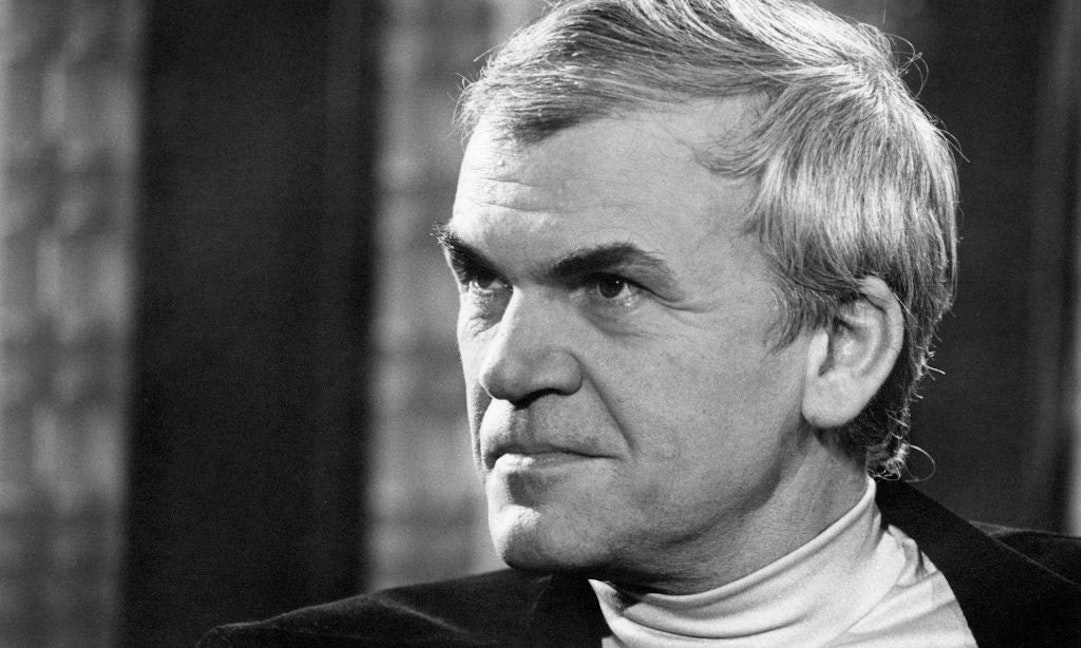

米蘭・昆德拉 (Milan Kundera) 1929-2023 捷克裔法國籍作家

「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。」——《笑忘書》

米蘭昆德拉於2023年7月11日以94歲高壽離世,象徵著一個時代的結束。昆德拉被譽為當代最有想像力和影響力的作家之一,著作風靡全球讀者,九十年代翻譯作引入香港,滋養著香港一代代文青。每年他都是諾貝爾文學獎得主的大熱之一,但終其一生未有獲獎。

昆德拉於1929年的愚人節出生於捷克斯洛伐克,1953年發表詩集《人:一座廣闊花園》開啟作家生涯。1967年,他出版第一本長篇小說《玩笑》,一年後爆發布拉格之春,因作品諷刺共產政權全面被禁,他亦失去大學教席。1975年他流亡法國,分別出版了兩部舉世知名的經典著作——《笑忘書》及《生命中不能承受之輕》,並因在《笑忘書》中「侮辱捷克共產黨領袖」,被其祖國褫奪國籍,一直到2019年,捷克政府終重新授予他公民身分,但此時昆德拉已自稱為「法國小說家」。

昆德拉常以夾敘夾議的風格書寫,小說中曖昧的、辯證的哲學思考,有關輕與重、笑與忘的主題,以及最常被引用的名句「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭」,都為極權統治下的人們帶來深刻的反思。

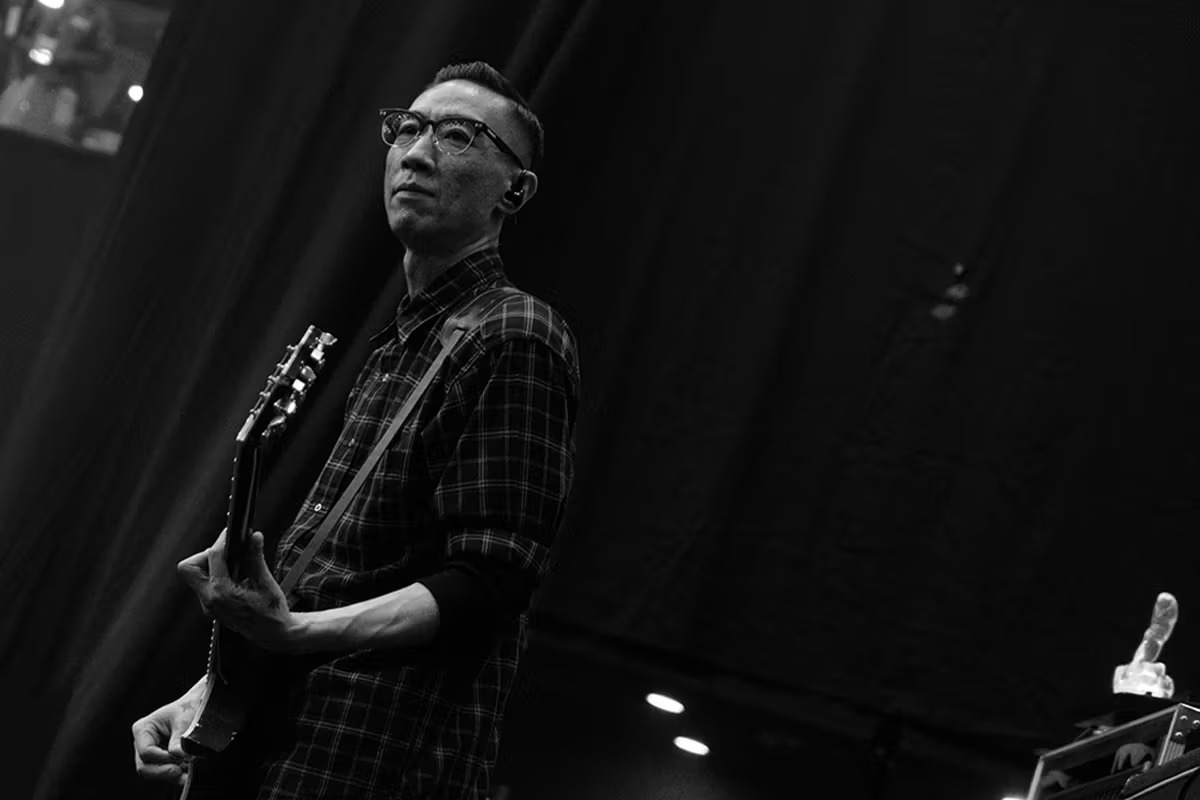

陳匡榮(Davy)1971-2023 香港音樂人、樂隊Anodize及LMF成員

「衝突 就會有好多種

夠膽同你撐 因為我地有種」

——LMF〈YYYY〉

人稱「大飛」的陳匡榮,是本地著名音樂人,樂隊Anodize及LMF成員。他自八十年代起活躍於本地獨立音樂界。本身在唱片碟鋪打工並自學打鼓,在1989年組成隊Anodize(亞龍大)擔任鼓手。在90年代以重型金屬、油漬搖滾的音樂風格推出四張專輯,成為當時舉足輕重的獨立樂隊。

Anodize在1999年解散後,陳匡榮再與友人組成樂隊LMF,以結合金屬、硬核、嘻哈風格的音樂,夾雜粗口的歌詞,在本地樂壇中異軍突起。陳匡榮在LMF擔任結他手,並負責LMF大部份歌曲的作曲與編曲,製作出不少為後世傳頌的經典作品,例如《大懶堂》、《WTF》、《揸緊中指》等等。

在獨立音樂以外,陳匡榮亦為主流歌手作曲、編曲及監製作品,當中最燴炙人口的作品當屬林憶蓮的經典歌曲《至少還有你》。他的作品亦包括張國榮的《午後紅茶》,陳奕迅的《心深傷透》、《還有什麼可以送給你》,盧巧音的《說夢》以及麥浚龍的《我們的末日》等等。

近年陳匡榮已從樂壇隱退,數年前曾在香港開設野武士燒酎吧,但最終不敵疫情而結業。去年他與太太一同移居日本。但自近月開始,他深受病魔折磨,曾在社交媒體上發文表示最初右胸部位有刺痛感覺,並在2023年8月6日突傳出死訊,享年52歲。

威廉・佛瑞金 (William Friedkin) 1935-2023 美國導演

「我認為自己無非是一位劇組工作人員,不過是收入最高的那一位。」

經典恐怖電影《驅魔人》(The Exorcist)導演威廉佛瑞金在2023年8月7日,因心臟衰竭與肺炎病逝,終年87歲。威廉佛瑞金被視為70年代荷里活最具冒險精神的導演之一,在1972年憑電影《密探霹靂火》(The French Connection)奪得奧斯卡最佳導演、最佳影片和最佳男主角等五個獎項。他於電影中採用快速剪切風格,以連串驚險場面,配合獨特的反英雄偵探形象,成為日後犯罪動作類型片典範。而威廉佛瑞金最著名的作品,則是經典恐怖電影《驅魔人》。電影改編自同名小說,描述一位被惡魔附身的小女孩,她的母親為拯救愛女不顧一切,請來羅馬天主教會的兩位神父驅魔。電影獲得十項奧斯卡金像獎提名,並獲獎兩項,亦是當年北美電影票房年度冠軍。《驅魔人》之後亦拍了多部續集,對流行文化有深遠的影響,亦引起諸多關於宗教的爭議,曾被《娛樂周刊》等媒體稱為「有史以來最恐怖的電影」。

威廉佛瑞金的作品還有《殺手喬》(Killer Joe)、《十二怒漢》(12 Angry Men)、《樂隊男孩》(The Boys in the Band)等等,其作品風格相當多元。在2013年他獲頒威尼斯電影節終身成就獎,其電影生涯備受肯定。

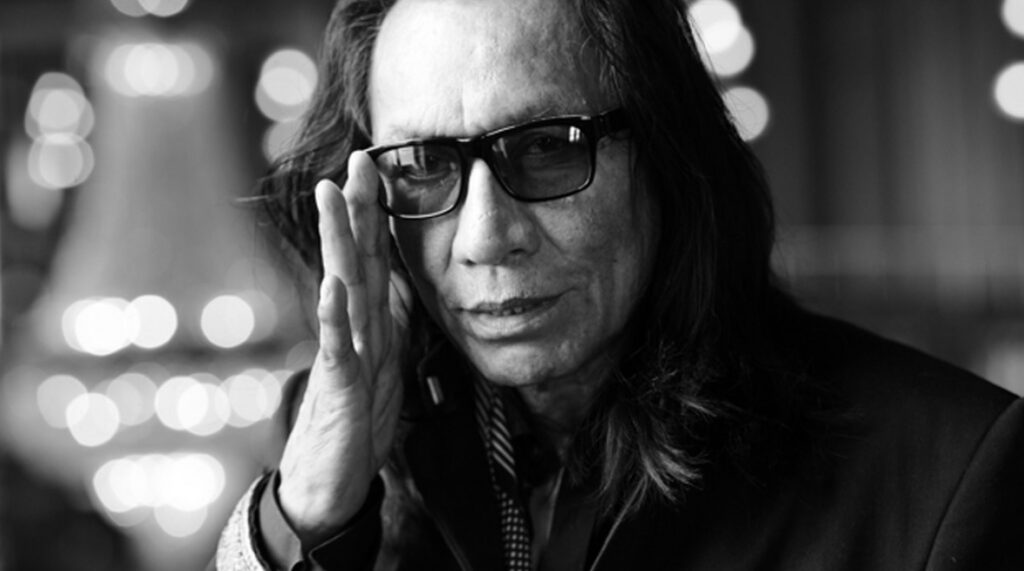

西斯托・羅利葛斯(Sixto Rodriguez)1942-2023 美國民謠歌手

I wonder about the tears in children's eyes

And I wonder about the soldier that dies

I wonder will this hatred ever end

I wonder and worry my friend

I wonder I wonder wonder don't you?

—— ‘ I wonder ‘

美國傳奇民謠歌手、紀錄片《尋找隱世巨聲》主角羅德里格斯(Sixto Rodriguez)在2023年8月8日逝世,享年81歲。羅德里格斯是出生在美國底特律的拉丁裔民謠歌手。上世紀六十年代末,他開始在底特律的酒吧中演出,並被唱片監制賞識,在七十年代出版了兩張專輯Cold Fact及Coming From Reality。不過,他的音樂在美國無人問津,專輯的銷量慘淡,他只能離開音樂事業,在底特律擔任建築工人維生,過著低調樸實的生活。

出乎意料地,他的唱片輾轉間去到南非、澳洲、新西蘭等地後在當地爆紅。尤其在南非,他的歌曲更成為家傳戶曉的作品。他在歌曲中表達對社會不公的不滿、基層人民的生活以及對自由的響往,為七十年代的南非青年帶來極重要的影響,更成為他們在反種族隔離運動中的抗爭歌曲。不過羅德里格斯對此一無所知,直至1997年,他的長女在互聯網上看見介紹自己父親的網站,他才知道自己早已在國外成名。

羅德里格斯得知自己在南非的知名度後,在1998年前往南非巡迴演出,演唱會均座無虛席,南非的歌迷終能親眼目睹陪伴一代人成長的歌手演出。由瑞典導演Malik Bendjelloul執導,講述羅德里格斯的音樂生涯的紀錄片《尋找隱世巨聲》在2012年上映。電影從兩名南非歌迷遠赴美國尋找羅德里格斯的故事切入,帶出他傳奇的音樂人生。電影在2013年獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。紀錄片的成功令羅德里格斯寫下的歌曲再次為人所熟知,更在全球造成熱潮。

林亨泰 1924-2023 臺灣詩人

「不必靠了一個特別理由來生活,

活下去本來就是不用藉口,

除非你侮蔑了它。

——〈生活〉」

林亨泰曾為臺灣詩壇「現代派」成員之一,後來成為「笠詩社」發起人之一,因精通日文而被稱為「跨越語言的一代」詩人,亦身兼文學評論家,其文學涵括現代主義、也連結鄉土、本土和臺灣意識,反映了臺灣詩史的走向。

林亨泰生於日治時期的彰化,受日本教育長大,早期開始寫詩,戰後於1946年考入臺灣省立師範學院。1949年推出首本詩集《靈魂の產聲》,以日文寫成,翌年畢業後任教於彰化北斗中學、彰化高工等校。1956年,與紀弦、覃子豪一同推動臺灣現代詩運動。林亨泰的詩作冷靜內斂,以精練詩風揚名詩壇,李魁賢認為他「以詩作實踐和示範,也以論文鼓舞和辯解」、「給臺灣的詩學建立許多資產」。其詩集有《長的咽喉》、《跨不過的歷史》等、詩論集《現代詩的基本精神:論真摯性》、教育論著《JS布魯那的教育理論》,以及譯有《保羅.梵樂希的方法序說》等。

他曾獲創世紀詩論評獎、臺灣新文學貢獻獎、臺灣文學牛津獎、吳三連獎文學獎等。2004年獲第8屆國家文藝獎時,經歷過日本的殖民統治到將近四十年的白色恐怖,他表示「這個世代必須生為非跨越不可的所謂『跨越的一代』,那是因為在我們生命的過程中出現了非跨越不可的鴻溝,我們別無選擇,只有將它跨越過去。」

晚年的林亨泰致力於文史工作,將畢生收藏的四萬本書轉成史料,寫成〈我們及我們的祖先〉、〈日本殖民地之下的大正經驗〉等家族史,惟中風後只能以日語書寫,由女兒翻譯成中文。2023年9月23日,林亨泰辭世,享嵩壽100歲,象徵臺灣文學史一段閃亮時代的結束。

王文興 1939-2023 臺灣小說家

我把每個字當音符對待,停頓的部分是休止符,而小說就是樂譜。

臺灣現代文學小說家王文興於2023年9月27日辭世,其代表作《家變》被譽為五四以來最偉大的小說之一,也是一代文青的現代文學啟蒙讀物。《家變》於1973年問世時,曾因作品內容「離經叛道」以及「怪異」文句引起爭議,但王文興卻認為這種文字只給少數「知音」讀。他的書寫以緩慢見稱,據說三十年前每天只寫30個字,《家變》寫了七年、《背海的人》寫了廿三年、《剪翼史》又寫了十三年。

王文興在臺灣現代派文學的興起與發展中有著巨大貢獻,1960年他與白先勇、歐陽子、陳若曦等創辦《現代文學》雜誌,把卡夫卡的著作引進臺灣。1962年畢業於臺灣大學外文系,其後赴愛荷華大學獲得藝術碩士學位,返臺後在臺灣大學中文系及外文系擔任教授,主講英美小說及小說創作,並翻譯波特萊爾的作品,於2011年獲頒予法國藝術及文學勳章的騎士勳位。

王文興離世後,文藝界眾人於社交媒體憑弔,均回憶其人溫潤如玉,個性低調謙遜,形象紳士。作家崔舜華如此形容他,「你可以看見,一顆忘懷了時代、當下、一時之間的種種限制和籲求,卻始終謹記時光珍稀的嚴謹的心靈,如何在雜草叢生的城市一隅,自在自得地煥發光芒,而始終不言亦不戲。」

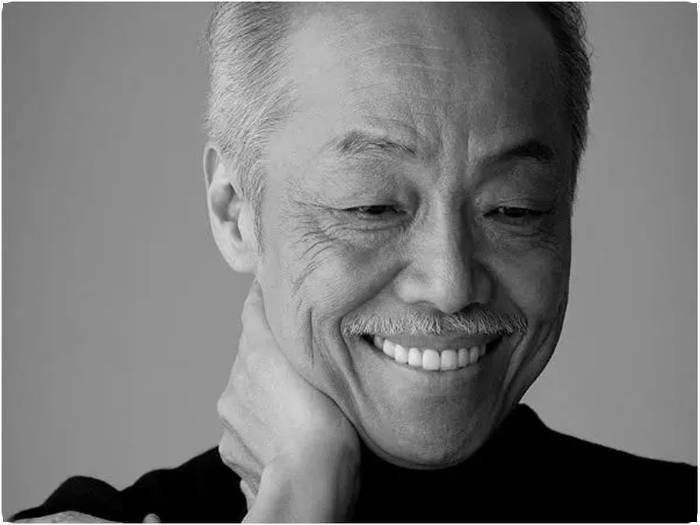

谷村新司 1948-2023 日本男歌手、音樂家

「我也要出發 照著心的指引遠行

我也要啟程 辭別吧 命運之星」

——〈昂〉

日本歌壇巨星谷村新司是橫跨半世紀的歌壇天王,其影響力擴及中港台三地,深受各地人民的喜愛。谷村新司在1948年出生於大阪市住之江區,年幼時的他原本對音樂不太感興趣,但後來為變得受歡迎而自學結他。高中時期,谷村新司組成民謠樂團「Rock Candies」,逐漸累積起名氣。其後在1971年,谷村新司在與後來成為著名唱作人的堀内孝雄、矢澤透組成樂隊「Alice」,谷村新司同時亦為不少知名歌手作曲和作詞,例如山口百惠的名曲〈啟程的好日子〉、〈This Is My Trial〉等等。

除了樂團活動,谷村新司也以個人身分創作,並創作出不少大熱作品,包括在1980年推出的〈昴〉,曾被不同歌手改編翻唱,包括香港歌手關正傑的〈星〉和羅文的〈號角〉。張學友、梅艷芳、陳百強、張國榮等本地歌星亦都曾經翻唱谷村新司的作品,包括〈遙遠的她〉、〈孤身走我路〉、〈旅程〉、〈有誰共鳴〉等等。谷村新司在1992年替動畫片《三國志》作的主題曲〈風姿花伝〉,亦因著動畫放送,紅遍了中國、香港、台灣等地。

谷村新司早在80年代初已舉辦海外巡迴演唱會,1981年他到北京工人體育場演唱,成為中日音樂交流的重要人物。在1982年,谷村新司獲無綫電視邀請,出席第一屆《新秀歌唱大賽》,擔任表演嘉賓和評判,見證梅艷芳奪冠、踏上樂壇天后之路。 1984年,他跟譚詠麟、以及韓國歌手趙容弼共同成立「PAX MUSICA」,旨在推動文化交流和世界和平。為了表揚他在樂壇的貢獻,日本政府在2015年向他頒授「紫綬褒章」。

2022年為「Alice」成軍50週年,谷村新司與另外兩名隊友在東京舉行紀念演唱會。他們原本計劃在2023年舉行全國巡迴演唱,但在3月,谷村新司因為急性腸炎,需要入院治療,全國巡迴演唱亦宣布延期。最終他們無法在表演台上重聚,2023年10月8日谷村新司於東京病逝,享壽74歲。

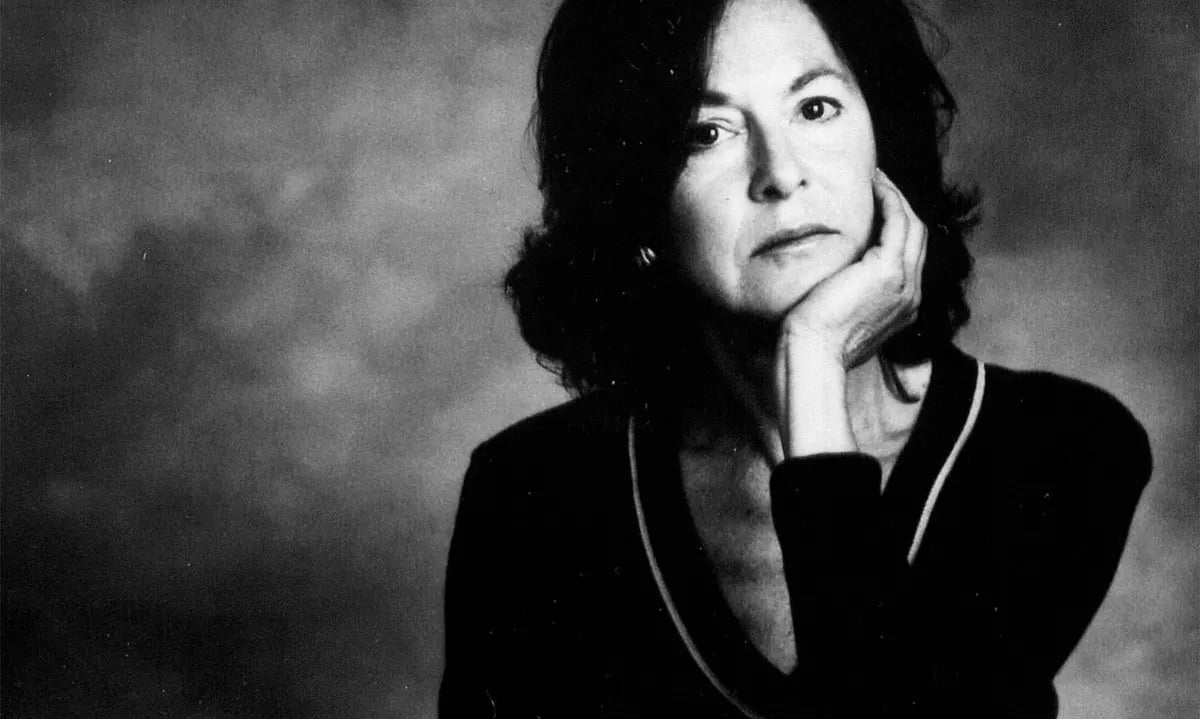

露伊絲・葛綠珂 (Louise Glück) 1943-2023 美國女詩人

葛綠珂為諾貝爾文學獎得主、美國桂冠詩人,文筆簡潔坦率,深刻描繪人類痛苦的現實,多圍繞死亡、童年和家庭生活等主題,並從神話和古典主題汲取靈感。

在紐約長島長大,受到父親鼓勵,從小就開始閱讀並寫詩。她曾憶述自己孤單的童年,「作為一個社會人,我與世界的互動是反常的、被迫的,是一種表演,閱讀是我最快樂的時候」。高中時曾患神經性厭食症,後康復。其後於莎拉・勞倫斯學院和哥倫比亞大學就讀,但未取得學位。經歷一段失敗的婚姻後,葛綠珂於1968年出版首本詩集《第一個孩子》(Firstborn),再婚後誕有一子,也重拾學業,生活逐漸平穩,曾是耶魯大學英語教授及史丹佛大學詩學教授。

葛綠珂獲獎無數,1993年以《野鳶尾》(The Wild Iris)普立茲詩歌獎,2014年以《貞潔之夜》(Faithful and Virtuous Night)獲國家圖書獎,2015年則獲時任總統奧巴馬頒發國家人文獎章。但她為人低調,她2003年榮膺美國國家桂冠詩人時,表示喜歡自己的讀者群「規模小而熱情」。2020年,葛綠珂獲諾貝爾文學獎,評審讚揚她「以獨特而具質樸之美的詩意敘述,使個人的存在與世界互通」。

2023年10月13日,她在麻薩諸塞州的家中因癌症病逝。據其學生、普立茲獎得主暨詩人格雷厄姆(Jorie Graham)表示,葛綠珂直到死前幾天才被診斷出癌症。

戴瑞奇・麥瑞 (Dariush Mehrjui)1939-2023 伊朗導演

「我對參與革命十分熱情,用幾英里的膠捲記錄每天發生的事情。」

伊朗名導戴瑞奇·麥瑞與其妻於2023年10月14日在家中雙雙被刺殺身亡,消息一出隨即讓伊朗影迷震驚。麥瑞為伊朗新浪潮電影的領軍人物,作品《母牛》爲該運動的開山之作,當年因被偷運出境才得以面世,於當年的威尼斯影展上映後,旋即引起關注。麥瑞畢生以電影對抗強權,他也曾自言「對參與革命十分熱情,用幾英里的膠捲記錄每天發生的事情」,作品因此常遭禁播,當中有些作品甚至無法在伊朗國內上映,戲外他本人也曾被捕16次。

麥瑞生於伊朗德黑蘭的中產家庭,自幼對波斯細密畫及音樂感興趣,並十分喜歡看沒有配音的美國電影,當中《單車失竊記》是啟蒙他走上電影路的作品。1959年他遠赴美國加利福尼亞大學洛杉磯分校電影系讀書,師從名導尚‧雷諾亞等人,後又轉到哲學專業。畢業後他先創辦文學雜誌《波斯文學評論》,向西方讀者介紹波斯文學,期間寫了第一部劇本,可惜處女作《鑽石33》票房慘淡,第二部作品《母牛》才讓他的作品走進世界,此作被譽為伊朗電影的起源,把藝術電影中的現實主義、象徵主義及感性層面帶入伊朗電影。

在麥瑞遇害前,其妻於社交網站透露收到國外匿名人士發出的死亡威脅,而且他們的家中曾遭爆竊。二人遇害是否與此有關,仍待深入調查釐清。

安東尼奧・奈格里 (Antonio Negri) 1933-2023 意大利哲學家

「抵抗是公民的一種正常狀態。談論政治就是談論反抗——只要還沒有實現絕對民主。抵抗和反權力以何種形式出現並不重要,重要的是它們存在。」

安東尼奧・奈格里是當代馬克思主義哲學家,因與美國政治哲學家麥可・哈特合著的《帝國》而聞名,也是斯賓諾莎的重要研究者,對全球化時代社會抗爭理論,及新左翼政治哲學思潮影響深遠。

奈格里生於帕多瓦,其父為意大利共產黨激進分子,在其兩歲的時候死於與法西斯鬥爭。1953年,以色列獨立並奉行社會主義,奈格里因參與集體農場而成為共產黨員。他在帕多瓦大學任教政治哲學教授,後於1969年創辦工人力量組織,而成為「自治運動」(Autonomia Operaia)旗手。

他於70年代被指控多項罪名,包括成為左翼游擊隊組織「紅色旅」的策劃者,參與綁架意大利總理莫羅,及基督教民主黨領袖等人。雖然證實他與該行動無直接關係,宣判其無罪,但仍被指在激進分子與警察的衝突中負有道德責任,因而被關押至1983年。後來他被選為激進黨成員,便運用議會免責權拒絕受審,繼而逃至法國。奈格里在法國受密特朗法案保護,與德里達、傅柯、德勒茲同於巴黎第八大學和國際哲學學院任教。1997年,他回到意大利辯訴,將原判30年刑期改為13年,獄中期間出版《帝國》、《諸眾》等具影響力的著作。

斯賓諾莎的哲學是奈格里畢生的研究重心,著有《野蠻的矛盾》、《顛覆性的斯賓諾莎》、《斯賓諾莎在我們時代》;早年1990年出版《約伯之工:人類勞動的聖經寓言》,以馬克思主義重新闡釋舊約聖經故事《約伯記》,晚年專書闡述馬克思主義與工人自治運動、傅柯的關係,至2023年12月16日,奈格里在巴黎逝世,享年90歲。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!