《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第1章第Ⅱ節:微雕刻家

距三百周年慶典還有四年的時間,傑出的雕刻家特魯別茨科伊公爵就完成了前沙皇亞歷山大三世的騎馬雕像,它矗立在聖彼德堡的茲納緬斯卡亞廣場上,與尼古拉耶夫斯基火車站相對。這是獨裁政權一個令人歎為觀止、望而生畏的人形象征,革命之後,布爾什維克決定將其保留在原地,直至20世紀30年代——作為舊政權一個可怕的警鐘。【1】亞歷山大巨大的青銅雕像僵硬地跨坐在馬背上,這匹馬碩壯無朋,敦厚笨拙,四條粗腿像柱子一樣固定在地面上。騎士和馬被雕刻得如此沉重和堅實,以至於他們似乎不可能移動。許多人認為它代表了專制政府自身的惰性,也許還包含有一絲有意無意的諷刺。工人們很快看出雕像滑稽的一面。他們稱其為“河馬”,並哼唱詼諧的小曲:

這裡矗立著一個五斗櫃,

櫃子上有一頭河馬,

河馬上坐著一個白癡。

甚至連藝術學院院長、已故沙皇的弟弟弗拉基米爾·亞曆山德羅維奇大公也譴責該雕像是一幅漫畫。由於亞歷山大三世一直害怕馬,特魯別茨科伊選擇以騎馬形式建造雕像無疑是命運一個殘酷的反諷。在生命的最後階段,亞歷山大三世的體重不斷增加,騎馬的困難也越來越大。幾乎不可能找到一匹他能跨上的駿馬。

尼古拉對這些諷刺置若罔聞。就他而言,特魯別茨科伊的雕像象徵著他父親統治時期獨裁政權的堅如磐石和牢不可破。他下令為他所鍾愛的首都莫斯科也建造一座更大的亞歷山大雕像,以迎接三百周年大典。這座氣勢宏偉的紀念碑花了2年時間才落成,並在慶典期間舉行盛大的揭幕儀式,由尼古拉親自主持。與它在彼得堡的兄弟不同,新雕像將沙皇的形象與強烈的象徵意義結合在一起,沒有任何藝術上的矯飾。沙皇巨大的身影是一個沒有表情的人類模型,是專制權力的實體化身。它筆直地端坐于王座,雙手放在膝蓋上,佩帶著所有沙皇威權的象徵——皇冠、權杖、寶球、皇袍和全副軍裝——背靠大教堂,凝視克里姆林宮,就像一位埃及法老一樣,除了思考自己浩瀚無邊的權力外,心無旁鶩。

自從1894年亞歷山大去世後,尼古拉對父親的回憶產生了一種近乎神秘的崇拜,認為他才是真正的獨裁者。亞歷山大統治著俄羅斯,就和中世紀領主統轄自己的私人財產一樣。他把權力牢牢抓在手心裡,像將軍指揮戰爭似的指揮著他的大臣們。他甚至看起來都像一個獨裁者該有的樣子——身長6英尺3英寸,相貌堂堂、威風凜凜,滿臉又黑又密的絡腮鬍子。此公喜歡用身體撞開上鎖的房門和他那副“霸王指”擰彎銀盧布來娛樂其狐朋酒友。在宮殿一個別人聽不見的私人角落裡,他以同樣胡鬧的方式吹奏小號。據說1888年,他在前往克裡米亞的途中遭到革命者破壞,火車脫軌,他甚至用他那大力士般的肩膀支撐著帝國列車上餐車倒塌的鋼頂,把家人從死亡線上拯救出來。他唯一的弱點,似乎是沉溺酒精。既使他得了腎病,皇后禁止他喝酒。不過,他通過製作一雙特殊的靴子來解決這個難題,靴子上有個大暗格,足以裝下一瓶白蘭地。他最喜歡的夥伴之一切列溫將軍回憶道:“當皇后陛下在我們身邊時,我們安靜地坐著,舉止像好孩子一樣。但每當她稍微離開一下,我們就會交換眼色。接著——一、二、三!我們掏出酒壺,喝上一口,然後裝著好象什麼也沒發生。他[亞歷山大]對這個花招樂此不彼。就像一個遊戲。我們把它命名為‘需要是發明之母’。‘一、二、三。需要嗎,切列溫?’‘發明,陛下。’‘一、二、三’,然後我們就幹此一爵。”

尼古拉在這個酒鬼巨人的陰影下長大,敏銳地意識到自己的自卑。由於天性害羞,外表稚嫩,直到長大成人,他的父母仍把他當作一個小孩子來對待(直呼其名“尼基”)。尼古拉保留了許多孩子氣的喜好和追求。在他20出頭寫的日記裡,充滿了關於遊戲和惡作劇的愚蠢小事。例如,1894年,此時他已26歲,距離登基不到一個月,他記錄了與希臘喬治王子在皇家公園一場史詩般的栗子大戰:“我們從房子前面開始,最後打到屋頂”。幾天後,他寫下了另一場戰鬥,這次是用松果。對成長和情感一概不知的亞歷山大,認為自己的兒子弱不禁風,有點呆頭呆腦。他稱尼古拉為“小妞”,並認為讓其為政府工作做準備毫無意義。當財政部長維特伯爵建議說,現在是指導王位繼承人處理國家事務的時候了,亞歷山大似乎很驚訝。“告訴我,”他問部長,“你有沒有同皇儲殿下談過話?”維特承認他有。“那就別跟我說,你從來沒有注意到皇儲是個傻瓜!”

尼古拉所受的教育使他具備了英國公立學校男生全部的才華和魅力。他舞姿優雅,騎術高超,槍法精湛,在其他幾項運動中也表現出色。他的英語說得像牛津大學的教授,法語和德語也非常流利。不消說,他的舉止也無可挑剔。他的表弟和童年時代的朋友亞歷山大大公認為他是“歐洲最有禮貌的人”。但是,對於治理一個像俄羅斯這樣大的國家——而且是一個處於革命前的國家——所需要的實踐知識,尼古拉幾乎一竅不通。他的首席導師,一位名叫希斯先生的英國紳士,擅長水彩畫,且酷愛戶外生活。但是他沒有受過大學教育,除了幾個基本的俄語詞彙外,對俄羅斯一無所知。從傑出的歷史學家克柳切夫斯基那裡,尼古拉學到了一些關於本國的歷史,但對當代問題付之闕如。當波別多諾采夫試圖教導他瞭解國家的運作時,他卻“專心致志地挖鼻孔”。政治讓尼古拉感到無聊。與部長和政治家相比,他總是更喜歡與軍官和社交女性在一起。

亞歷山大對兒子從書本上學習治國韜略的本領並不樂觀,他讓他加入近衛軍軍官團,希望軍隊能培養他的品格,認識世界。尼古拉喜歡軍旅生活。軍官之間的袍澤情誼,與其說戎馬倥傯,不如說更像是一個紳士俱樂部,將伴隨他終生,成為他被公務重擔壓垮之前的美好記憶。就在那時,他愛上了芭蕾舞演員瑪蒂爾達·克謝辛斯卡婭。父親授予他普列奧布拉任斯基近衛軍上校,他畢生都引以為傲。為此他拒絕接受更高的軍銜,甚至在第一次世界大戰期間擔任最高司令時也是如此。此舉損害了他在軍隊中的威信——在那裡他被稱為“羅曼諾夫上校”。

1890年,亞歷山大派兒子去西伯利亞、日本、越南、埃及和希臘進行了一次環球旅行。此行的目的本來是擴展繼承人的政治教育。但旅行團隨行人員(通常由不學無術和驕奢淫逸的近衛軍軍官組成)的素質在很大程度上排除了這一點。旅行期間,尼古拉在日記中記滿了他在家裡通常寫的那些平平無奇的東西:關於天氣、每天行駛的距離、登陸和離開的時間、用餐時的同伴等等簡要的記錄。似乎在他的旅行中,沒有任何東西激勵他開闊視野,深入觀察生活。這次旅行產生一個了深遠而不幸的影響:在日本大津,他僥倖躲過一個精神錯亂的恐怖分子刺殺。這個經歷令他對日本人產生了根深蒂固的仇恨(他稱他們為“猴子”),而且人們常常認為,這使他很容易受到宮中好戰分子的蠱惑,從而促成了1904-1905年日俄戰爭的災難。

倘若亞歷山大活到古稀之年,那麼俄羅斯帝國的命運可能就會迥然不同。但天有不測風雲,他1894年死於腎病,享年49歲。當一群親屬、醫生和朝臣聚集在這位偉大的獨裁者的病榻時,尼古拉淚流滿面,對堂兄亞歷山大哀歎道:“我和整個俄羅斯將會怎樣?我沒有準備好當沙皇。我從未想過要做一個沙皇。我對統治的事情毫無頭緒。我甚至不知道如何與大臣們交談。”路易十六與尼古拉有很多共同點,當他在1775年第一次得知自己既將成為法國國王時,也說過一句驚人相似的話。

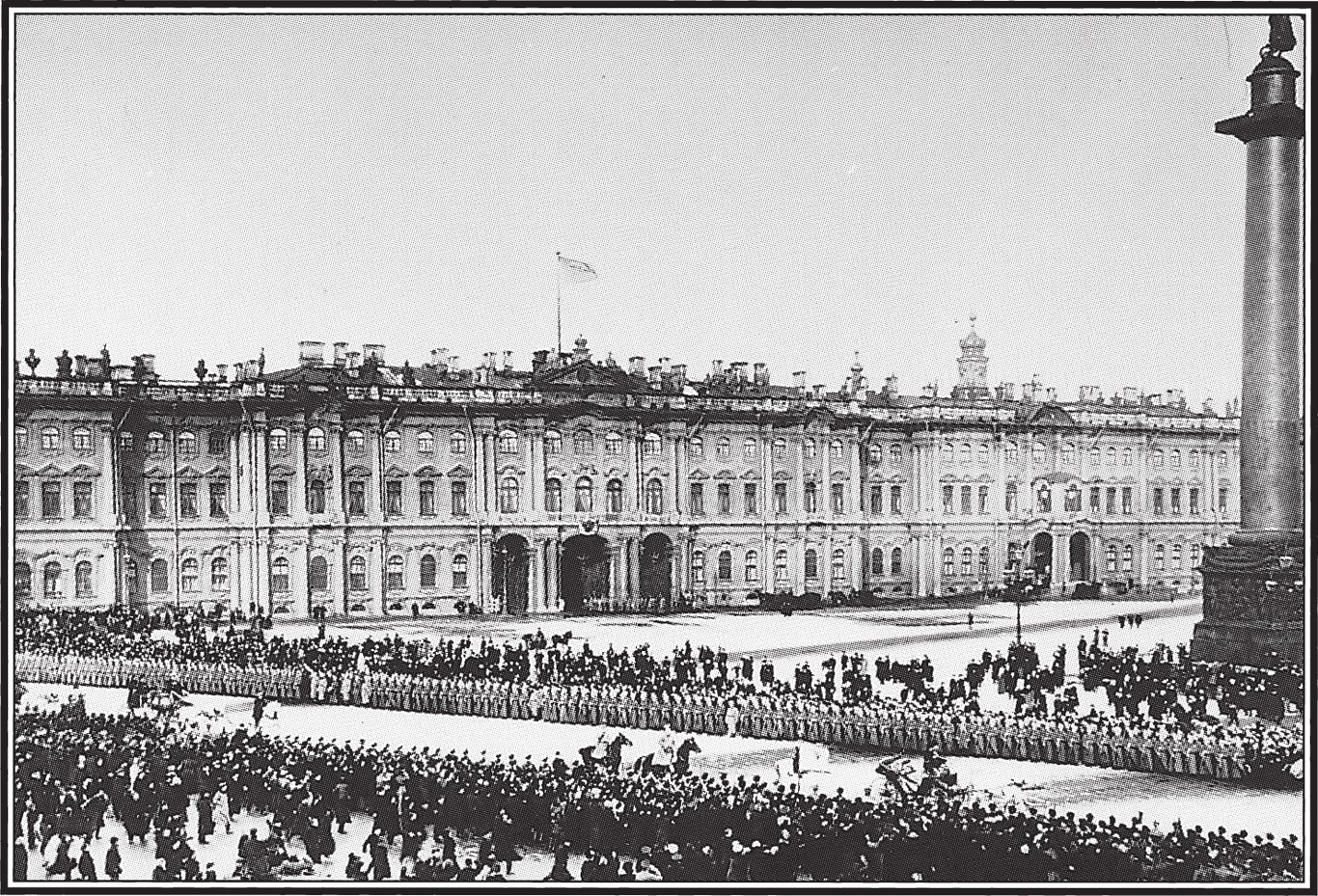

俄羅斯最後一位沙皇的統治是在災難中開始的。1896年5月,加冕典禮結束幾天後,在莫斯科郊外的霍登加校場舉辦了一場慶祝活動。清晨時,已有大約50萬平民守候在此,期待著從新沙皇那得到印有日期和地址的紀念杯與餅乾等禮物。同時將分發大量的免費啤酒和香腸。隨著人群越聚越多,有傳言說禮物會不夠。人們爭先恐後湧向前,結果發生踩踏,許多人失足跌入壕溝,被窒息或擠壓。短短幾分鐘內,有1,400人死亡,600人受傷。然而,沙皇被說服繼續進行慶祝。晚上,當屍體被運走時,他甚至參加了法國大使蒙特貝羅侯爵舉辦的舞會。在接下來的幾天裡,其他計畫的慶祝活動——宴會、舞會和音樂會——照常進行,仿佛什麼也沒有發生。公眾輿論感到非常憤慨。尼古拉任命一位前司法部長來調查這起災難的原因,試圖平息民怨。但當部長發現莫斯科總督、皇后姐姐的丈夫謝爾蓋大公對此負有不可推卸的責任時,其他大公憤怒地提出抗議。他們表示,公開承認皇室成員的過錯有違專制原則。事情最後不了了之。但霍登加慘案被視為新政權的不詳之兆,加深了宮廷和社會之間日益擴大的分歧。後來尼古拉把此事看作是他所有麻煩的開端,越來越相信自己命運多舛。

尼古拉在位期間,面對不斷深化的革命危機,總給人一種印象,即他根本無力勝任統治一個龐大帝國的重擔。確實,只有天才才應付得了。尼古拉當然不是天才。【2】如果尼古拉通時達變,不那麼墨守成規,他或許會在執政的第一個10年就從獨裁統治轉向憲政體制,以此安撫自由主義者,孤立革命運動,從而挽救他的王朝。尼古拉具有成為一個好的立憲君主所需的許多個人品質。在英國,只需要成為一個“好人”就能成為一個好國王,一個受人膜拜的君主。喬治五世堪稱憲政國王的模範,尼古拉絕不會比他那個長相酷肖的表弟遜色。尼古拉溫文儒雅,博聞強記,風度翩翩,所有這些都使他成為立憲君主的理想人選,但尼古拉生來命不在此,他是全俄羅斯的皇帝和獨裁者【3】。來自家族傳承和皇室傳統盟友的壓力迫使他不僅要統治,而且要獨裁。對羅曼諾夫來說,擔任一個禮儀性君主,把政府的實際事務留給官僚機構是不行的。在自由主義者的要求面前退縮也是不行的。面對政治上的反對,羅曼諾夫選擇捍衛絕對君主的“神聖權威”,信任“沙皇和人民之間的歷史紐帶”,憑藉武力和決心進行統治。儘管有著英德混血的背景,皇后還是徹底接受了中世紀拜占庭專制主義的所有傳統,並不斷敦促她溫和的丈夫效法伊凡雷帝和彼得大帝。對父親的崇敬之情,以及以沙皇俄國祖先的方式進行統治的野心日益增長,使尼古拉不可避免地要努力扮演一個真正的獨裁者的角色。正如他在加冕後不久警告特維爾等自由派貴族的那樣,他認為在上帝面前,自己有責任“堅定不移地維護專制原則,就像我那令人難忘的已故父親那樣”。

但是尼古拉既沒有他父親堅強的性格,也沒有他的聰明才智。這就是尼古拉的悲劇。由於他的局限性,他只能扮演、而不是擔任一個獨裁者,插手(並在這個過程中破壞)政府的工作,卻沒有給它帶來任何領導力。他過於溫和與羞澀,無法在自己的下屬中獲得真正的權威。他只有5英尺7英寸高,身材嬌小,看起來甚至不像一個獨裁者的樣子。在他執政初期,他的母親瑪麗亞·費多羅夫娜皇太后、他的四位大公叔叔,以及他的前導師康斯坦丁·波別多諾采夫等專橫的人物都高高在上。後來他的妻子將“穿上褲子”,如同她在給他的一封信中所說的那樣。

然而,倘若像許多歷史學家那樣,認為尼古拉的失敗源於性格上的“意志薄弱”,那就大謬不然了。人們普遍認為,尼古拉是歷史被動的受害者,當他意識到自己對革命越來越無能為力時,他對自己的命運變得越來越冷漠和神秘。這種解釋在很大程度上出自於他的革命敵人的觀察,這些人主導了對他的早期學術研究。例如,社會革命党領袖維克托·切爾諾夫認為,尼古拉遭遇逆境時表現出“一種頑固的被動,仿佛他希望逃離生活……他似乎不像一個男人,而是一個可憐的傀儡”。托洛茨基同樣把末代沙皇描繪成當“歷史洪流”不斷拍擊他宮殿的大門時,他“只是一味啞然無聲地漠視”。當然,這些說法都有一定道理。尼古拉在他認為一個真正的獨裁者應該進行統治的宏願中受到挫折,他越來越多地退回到自己家庭的私人領域,結果這個領域也同樣受到傷害。然而,這種對政治失敗的隱秘承認並非由於缺乏嘗試。在溫順的外表下,尼古拉對維護專制原則有一種強烈的責任感。在他統治期間,隨著信心爆棚,他油然而生一股強烈的欲望,希望像他的沙皇俄國祖先一樣,基於自己的宗教良知來統治。他頑強地捍衛著自己的獨裁特權,反對勵精圖志的大臣甚至自己妻子(經常以拉斯普京的名義)侵犯他的權力,竭力忽視和抵制這些人的不懈要求。不是“意志薄弱”導致最後一位沙皇的失敗,而是相反,他力排眾議、一意孤行,矢志要從王位上發號施令,儘管他明顯缺乏這樣做的必要素質。

完全沒有能力管理和指揮下屬是他一個明顯的缺陷。觀其一生,尼古拉都背負著一種非常不自然的儀式感。他把自己的情緒和感受隱藏在一幅消極保守的面具後面,這給像切爾諾夫和托洛茨基之流從遠處觀察他的人留下了漠不關心的印象。他委婉地同意每一個和他說話人的意見,從而避免不得不反駁他們的尷尬。由此誕生了一個在聖彼德堡沙龍裡流傳的俏皮話,即俄國最有權勢的人是最後一個與沙皇交談的人。尼古拉太有禮貌了,他不願意當大臣們的面抱怨他們的工作,所以他讓別人去通知他們被解雇了。維特伯爵回憶自己被免去部長會議主席時說:“我們(尼古拉和維特)談了整整兩個小時。他和我握手。他擁抱我。祝我萬事如意。我高高興興地回到家,發現辦公桌上放著一份寫好的解職令。”維特相信,沙皇從這樣折磨他的部長們中得到某種奇怪的滿足。“我們的沙皇,”他在回憶錄中寫道:“是一個東方人,百分之百的拜占庭人。”這種難以預測的行為只會引起統治階層內部的不安全感。一時間謠言四起、非議不斷,說沙皇捲入了各種宮廷陰謀,更有甚者,說他不清楚自己的想法,在不知不覺中淪為了幕後黑暗勢力的工具。事實上,尼古拉依賴一個由保守派顧問(包括神聖宗教會議首席檢察官波別多諾采夫和臭名昭著的報紙總編梅舍爾斯基親王,後者的同性戀情人也被提拔到宮廷的重要職位)組成的私人內閣進行統治,但這只會給各種陰謀論火上澆油——當然,在後來的日子裡,拉斯普京也是如此。

尼古拉通過勤奮工作來彌補自己領導力方面的欠缺。他是一位盡心盡責的君主,特別是在統治的前半期,他每天堅持坐在辦公桌前,宵衣旰食、夙夜不懈。他所做的這一切更像是位職員——“帝國首席辦事員”——聚精會神投入到辦公室的日常事務,而不曾停下來思考更長遠的戰略問題。相比之下,他的父親只抓主要政策,而將大部分次要的行政職能委託給下屬,但事實證明,尼古拉除了最瑣碎的事情外,什麼也應付不來。他親自處理諸如農業培訓學校的維修預算和省級助產士的任命等事務。很明顯,他在這些無關痛癢的繁文絝節中找到了真正的安慰:它們創造了一個政府平穩運作的假像,給予他一種使命感。每天,他都在日記中詳細記錄他與部長們會面的時間和時長,以及各種官方活動,還有關於天氣、早上喝咖啡的時間、喝茶的人等紀要。這些例行公事成了一種儀式:他每天都在同一時間履行同樣的職責,以至於他的官員們經常開玩笑說,人們可以通過他來校準自己的手錶。在心胸狹隘的尼古拉看來,真正的獨裁者若想乾綱獨斷,必須事事躬親、明察秋毫,絕不放過其廣闊土地上的每一個細節。例如,他會花幾個小時處理請願書:每個月總理府都會收到數百份請願書,其中許多來自名字粗魯的農民(比如像“臭”或“醜”這樣農奴的綽號,已被正式定為他們的姓氏,不經沙皇同意,本人無權更改)。事實上,尼古拉無法擺脫這些細屑之事。他越來越嫉妒大臣們的官僚職能,他把履行這些職能與行使權力混為一談,並對不得不向他們下放權力感到不滿,認為這是對自己獨裁權力的褫奪。他如此保護自己小小的行政特權,甚至拒絕任命私人秘書,寧願自己處理信件。即使是召見官員或準備汽車這樣簡單的指示,也要由沙皇親自寫在紙條上,再以溫柔之手封存信封裡。他從未想過,獨裁者真正要做的應該是高瞻遠矚,為國家制定大政方針。尼古拉的頭腦是一個微型雕刻家,對行政管理每個最小的細節非常敏感,卻完全沒有能力將它們綜合為政府的一般原則。正如波別多諾采夫曾經評論的那樣:“他只看得到一個個局部,卻看不見整體,不能理解其他全部有關的事實、事件、趨勢和變化之間的相互關係。他沉迷於不足輕重的細枝末節當中。”

為了維護自己的獨裁統治,尼古拉認為需要讓他的官員保持弱勢和分化。大臣的權力越大,尼古拉就越是嫉妒。有才能的首相,如維特伯爵和彼得·斯托雷平,他們本來可以拯救沙皇政權,卻在這種不信任的迷霧中被迫離開。只有碌碌無為的庸才,如“老傢伙”伊萬·戈列梅金,反而長時間位高權重。英國評論家伯納德·帕雷斯認為,戈列梅金成功的原因,是“他甘心做一名管家,向其他僕人傳達主人的指示”,所以為沙皇和皇后所“接受”。事實上,作為一個像中世紀領主一樣統治俄國的沙皇,尼古拉把他的大臣們視為自己私人家庭的僕從,而非國家官員。誠然,他沒有用隨便的“爾”(“你”是為動物、農奴和兒童保留的)稱呼他們。但他確實希望他們能毫無保留地奉獻一切,而且在他對大臣們的評價中,忠誠遠遠高於能力之上。就連平時不拘小節的維特伯爵,在沙皇面前也會站得筆直,雙手大拇指與褲子縫對齊,就像他是某個私人管家一樣。

尼古拉利用了不同部委之間的競爭和分歧。他會平衡各方意見,以示王威。這使得政府幾乎沒有凝聚力,但只要能鞏固自己的地位,他似乎就視若無睹。除了1901年短暫的時間外,尼古拉始終拒絕主持部長會議來協調不同部委的工作:他似乎害怕那裡可能形成強大的派系,迫使他採取自己不贊成的政策。他更願意與部長們一對一交談,這有助於使他們各自為政,但同時也造成混亂和困惑。這些會面可能會讓部長們非常沮喪,因為儘管尼古拉總是給人一種印象,認為他同意了某位部長的建議,但絕不能相信他會支持這些建議,反對另一位大臣的建議。因此,很難對政策展開持久而廣泛的辯論。如果一位大臣在政治問題上談得太久,沙皇會明確表示厭煩,並把話題轉移到天氣或其他一些更令人愉快的事情上。發覺沙皇認為他們的講話枯燥乏味,部長們會有意識地縮短報告的篇幅。有些人甚至拋開報告,改用奇聞軼事和花邊新聞來取悅他。

所有這一切的結果是,在沙皇執政的最後幾年,剝奪了政府有效的領導力和協調力。尼古拉是所有問題的根源。如果說在統治系統的中心出現了權力真空,那他就是失去的空白。從某種意義上說,俄羅斯從他身上得到了兩個世界中最糟糕的東西:一個決心大權獨攬的沙皇,卻完全沒有能力行使權力。這就是所謂“沒有獨裁者的專制”。也許沒有人能夠勝任尼古拉為自己設定的角色:政府工作已經變得過於龐大和複雜,無法由一個人來完成;專制制度本身已經過時。但尼古拉打一開始就進行了錯誤地嘗試。他沒有下放權力,而是沉浸在對絕對權力的幻想中。他是如此迷戀自己的特權,以至於他試圖完全繞過國家機構,將權力集中在宮廷。然而,他那些和藹可親卻顢頇昏聵的朝臣中,沒有一個能為他提供關於如何治國安邦的明智建議,因為他們來自一個狹窄的貴族近衛軍軍官圈子,他們對俄羅斯不聞不問,只知道聖彼德堡時髦的街道。他們中的大多數人都蔑視俄羅斯,說法語比說俄語還流利,待在尼斯或比亞里茨的時間比在外省還多。在宮廷日益強大的統治下,尼古拉的政府無法制定連貫的政策來處理日益嚴重的社會危機,終於不可避免地發展成革命。在位的最後幾年,特別是1911年斯托雷平倒臺後,由於沙皇任命了一個又一個阿諛奉承、溜鬚拍馬的平庸之輩作總理,政府搖搖欲墜。尼古拉本人離開辦公室的時間也越來越長。政府事務不得不一次推遲達數周,而他則打獵、開遊艇派對或全家去克裡米亞度假。但在他的家庭這個表面上波平浪靜的避風港裡,另一齣悲劇正在上演。

【1】在封存了50多年後,這座雕像于1994年重新回到城市的街道上。諷刺的是,這匹馬現在立在前列寧博物館前,取代了1917年4月將列寧從芬蘭車站運出的裝甲車。

【2】曾經有一個很棒的蘇聯笑話,最高蘇維埃決定將紅旗勳章授予尼古拉二世,“以表彰他對革命的貢獻”。據說,最後一位沙皇的成就是開創了革命的新局面。

【3】尼古拉二世的頭銜全稱為:蒙上帝恩典,全俄羅斯、莫斯科、基輔、弗拉基米爾、諾夫哥羅德的皇帝和獨裁者,喀山沙皇,阿斯特拉罕沙皇,波蘭沙皇,西伯利亞沙皇,陶立克克森尼索沙皇,格魯吉亞沙皇,普斯科夫的領主,兼斯摩棱斯克、立陶宛、沃裡尼亞、波多裡亞和芬蘭大公;愛沙尼亞、利沃尼亞、庫爾蘭和瑟米加利亞、薩莫吉希亞、比亞韋斯托克、卡累利阿、特維爾、尤格拉、彼爾姆、維亞特卡、保加爾以及其他區域的王公;下諾夫哥羅德的領主和大公,切爾尼戈夫、梁贊、波洛茨克、羅斯托夫、雅羅斯拉夫爾、別洛焦爾、烏多利亞、奧勃多利亞、孔迪亞、維捷布斯克、姆斯齊斯拉夫國君和所有北部區域的君主;伊比利亞、卡塔林尼亞、卡巴爾德尼亞土地和亞美尼亞區域的君主;切爾卡斯亞和山地王公及其他的世襲領主和統治者;突厥斯坦的君主;挪威王位繼承人,石勒蘇益格-荷爾斯泰因、施托爾曼、迪特瑪律申和奧爾登堡公爵。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!