懷念讓搖滾樂長「心」的怪傑 Lou Reed

去年我的音樂聆聽成果,都謄記在「瘋樂記」選集中。最後完成的是 Velvet Underground,過程中知道許多 Lou Reed 的創作會在後來個人專輯中才正式收錄,因此我決定來年就以 Lou 的個人專輯開始,繼續瘋樂記 2.0。今年暫先計劃以六七〇年代出道的搖滾獨唱藝人為主,先放過樂團。

從元旦起至作天,整整 50 天下來我總共聽了 33 張唱片,其中錄音室正式專輯 20 張,現場演出 10 張,與他人合作的作品 2 張,再 1 張選集。

錄音室專輯

Lou Reed (1972/5)

Transformer (1972/11):David Bowie 助一臂之力成就 Lou Reed 最經典華麗搖滾名作。

Berlin (1973):一張概念專輯,一齣底層悲歌。走完 Lou Reed 全集後再回頭看,確認《Berlin》就是我最愛的冠軍。當中〈The Kids〉更是每聽必傷感,尤記得十多年前第一次聽到,那令人不忍卒聽的小孩呼喚媽咪的哭聲,讓我潸然淚下,現在仍能夠。

Sally Can't Dance (1974/9)

Metal Machine Music (1975/7):這張「3M」Lou Reed 自己說,誰能聽到第四面,那就比他還笨。而我就是那個笨蛋,而且我聽完過兩遍,十年前一遍,這次再一遍。笨兩次!

Coney Island Baby (1975/12)

從《Transformer》到《Coney Island Baby》,這五張是我從前聽過 Lou Reed 的僅有作品,算是他個人生涯第一個高峰期。

Rock and Roll Heart (1976)

Street Hassle (1978):Lou 曾說過:「你把 William Burroughs、Hubert Selby、John Rechy、Tennessee Williams、Nelson Algren,也許再一點 Raymond Chandler,全部混合起來,就得到〈Street Hassle〉這首歌。」當中至少我讀過 William Burroughs、Tennessee Williams 和 Raymond Chandler,我懂。

The Bells (1979)

Growing Up in Public (1980)

The Blue Mask (1982):再創傑作。

Legendary Hearts (1983)

New Sensations (1984):這張聲響具有十足的八〇年代流行味道,鼓聲特別明亮,Lou 也是有跟上時代。

Mistrial (1986)

New York (1989):又一張經典,紐約寫真、橫眉冷眼、搖滾良心。超愛〈Strawman〉這首歌,搖滾本格噴發,又帥又辣,宛如老楊附身,酸翻 Jimmy Swaggart,就是八〇年代鬧出買春醜聞的電視佈道師,在 Cinderella 的〈Shelter Me〉歌裡也有大酸他。這種辛辣度反而難得在 Lou Reed 作品中出現,整張專輯寫得真好!

Magic and Loss (1992)

Set the Twilight Reeling (1996)

Ecstasy (2000)

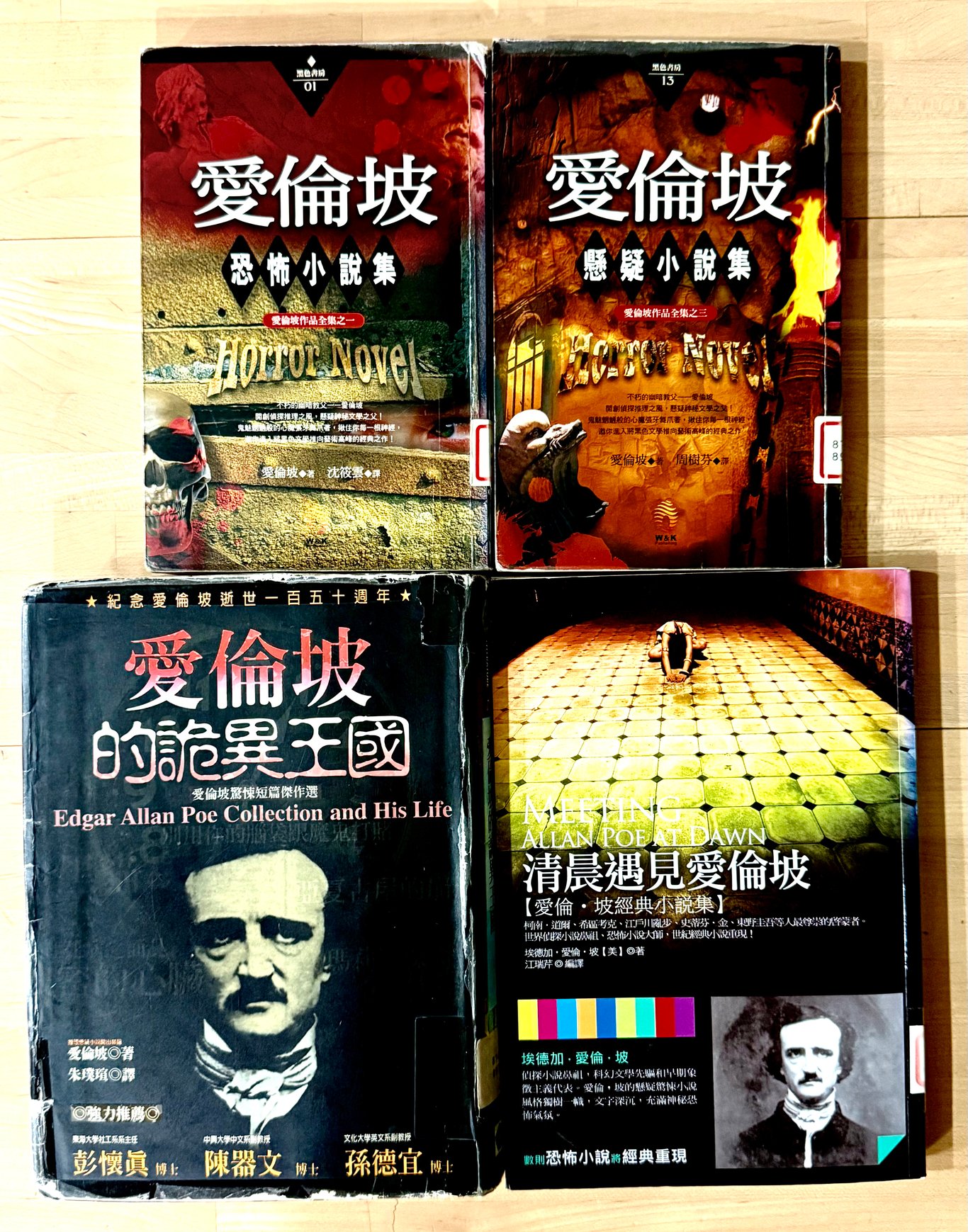

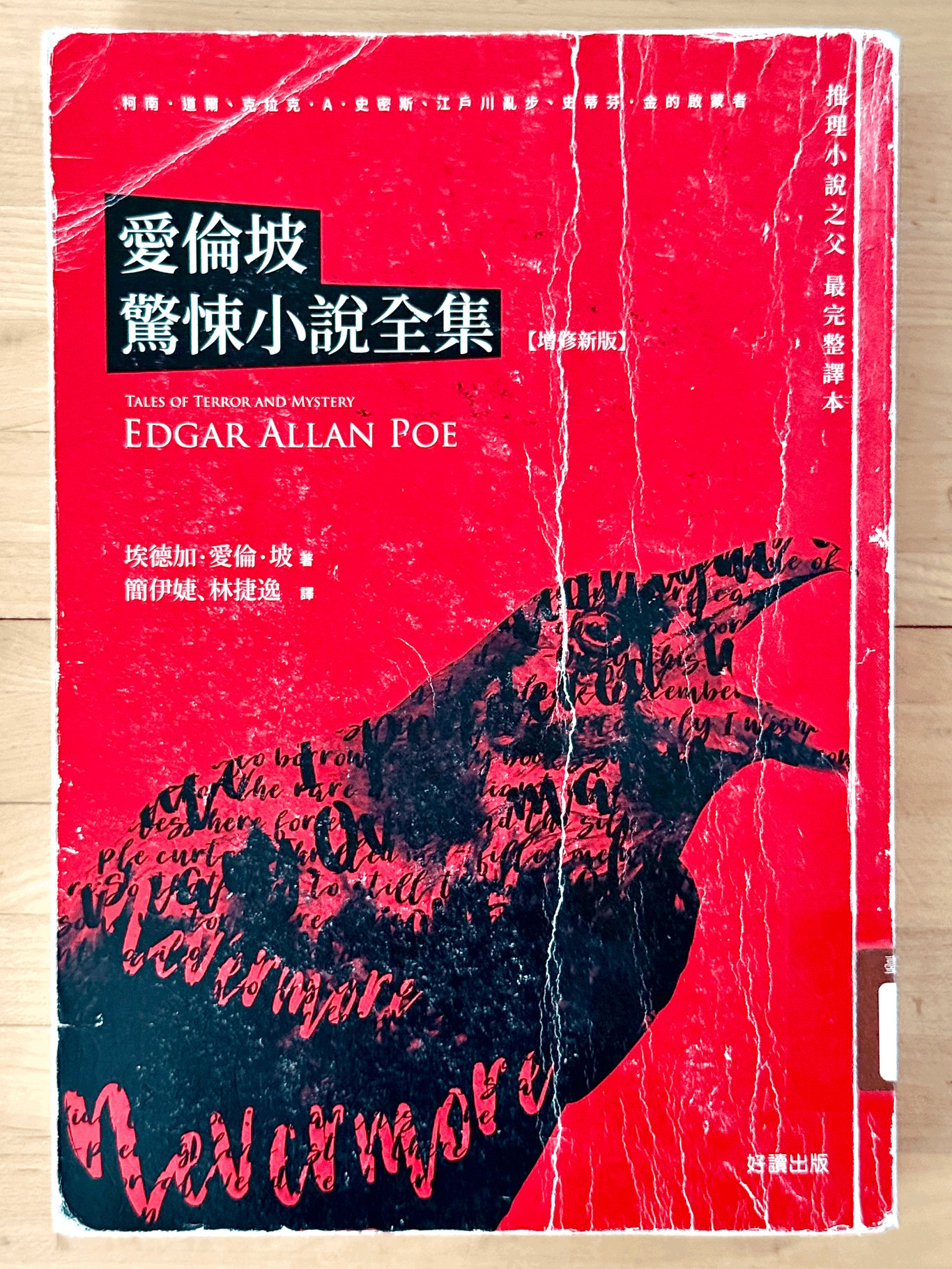

The Raven (2003):為了這張「烏鴉」我卡關五天。因為這張專輯是 Lou Reed 向美國恐怖與神祕文學大師愛倫坡致敬的作品,他在其中或引用或改寫原作;且除了自己的搖滾歌唱之外,還延請威廉達佛、史蒂夫布希密等知名演員獻聲,以朗誦的形式演繹有聲劇,讓許多愛倫坡的作品獲至新生。總共 36 曲超過兩個小時,光看歌詞絕對不足以理解在講什麼。所以我立刻去圖書館把所有愛倫坡書通通掃回家,一共借了五本,讀了一堆他的短篇小說和詩,應該徹底把專輯中所有曲目都搞定了,也算同時熟悉愛倫坡其人其作,一舉數得。

Hudson River Wind Meditations (2007):Lou Reed 在新世紀伊始的六十歲左右年紀迷上太極拳,演唱會上常常請太極師父在旁舞拳。這張專輯就是為打太極時所製作的背景音樂,宛如將 3M 的電吉他回授代之以鍵盤的環境音效版。Lou Reed 果然不怪就不是他了!

現場專輯

Rock 'n' Roll Animal (1974/2)

Lou Reed Live (1975/3):這兩張是同一時期的現場,雙吉他搖滾能量強大,尤其第一張咸認為是名作。不過我個人是還好,覺得華麗過頭不太匹配 Lou Reed 音樂風格。

Live: Take No Prisoners (1978):誠如名稱「不留情面」,整張罵人才是主角,比唱歌部分多太多,聽得我瞠目結舌。

Live in Italy (1984/1)

American Poet (2001)

Animal Serenade (2004/3):這張和《Live in Italy》是我喜歡的兩張現場。

Le Bataclan '72 (2004/10):VU 大香蕉時期三大將 Lou Reed、John Cale 和 Nico 1972 年在巴黎重聚的實況,也算難得。

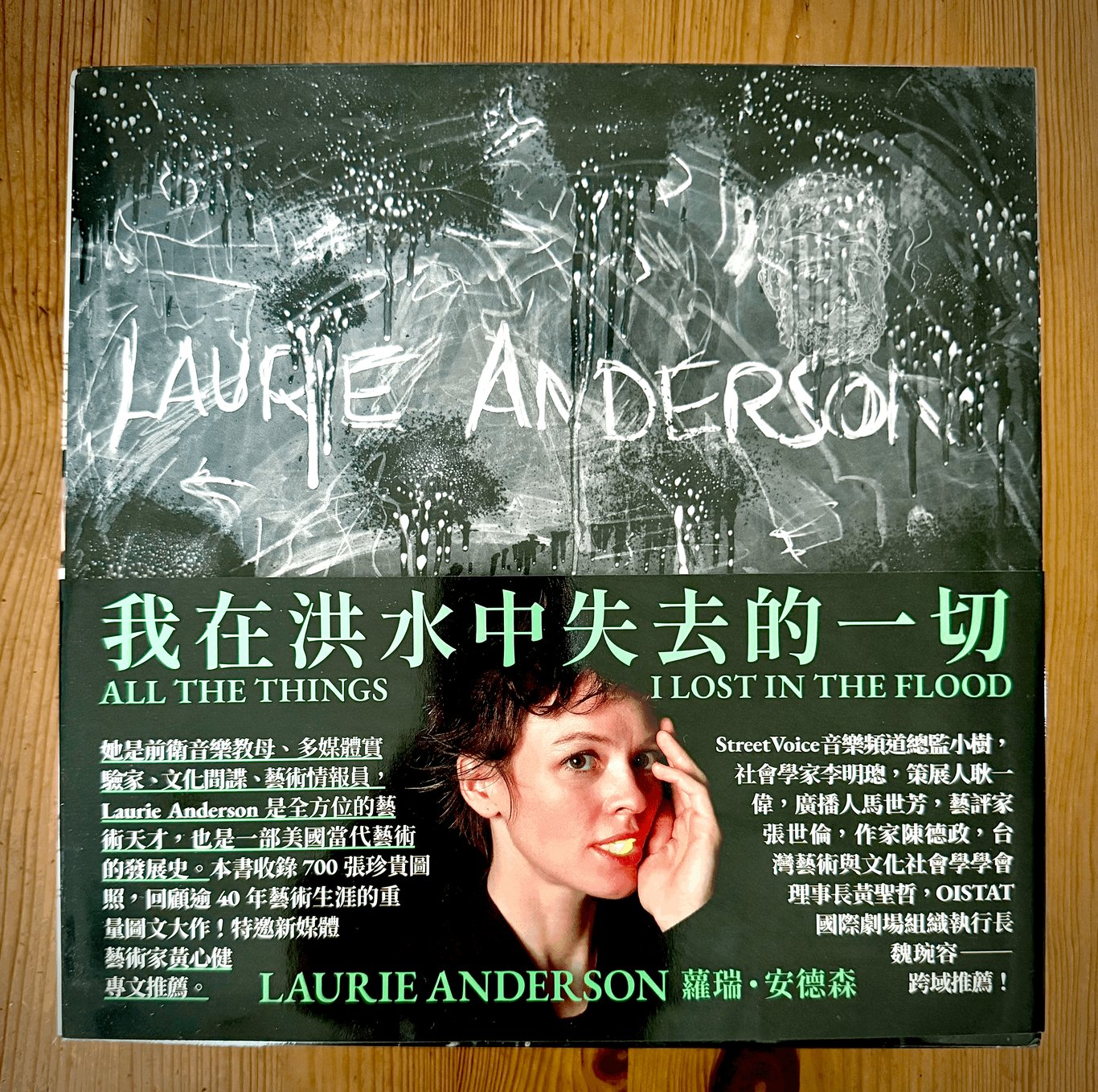

The Stone: Issue Three (2008/4):Lou Reed + 多次合作到後來成為他老婆的多媒體前衛藝術家兼小提琴手 Laurie Anderson + 自由爵士薩克斯風怪傑 John Zorn 的即興實驗合作。

Berlin: Live at St. Ann's Warehouse (2008/11):《Berlin》當年賣不好,嘔心瀝血之作被嫌棄讓 Lou 很灰心,所以他總沒興趣演奏裡面的歌。但隨著時間演進三十多年來評價不降反升,後來他終於如願以償,整張完整現場演出,並拍攝了紀錄片。

The Creation of the Universe (2008/12):Lou 率領另兩位實驗音樂家組成「Metal Machine Trio」,在原本的電吉他之外增加號角和鍵盤,嘗試「演出」3M。比起恐怖的原作,這張至少還有點旋律變化,要不是結尾的觀眾鼓掌聲證明是現場演出,我真以為又是另一張 3M!

合作專輯

Songs for Drella (1990) (with John Cale):兩位 VU 元老懷念三年前過世的導師 Andy Warhol。整張低迴沉靜,氣氛祥和而傷感。Drella 是 Andy 的外號,Dracula 吸血鬼德古拉 + Cinderella 灰姑娘仙度瑞拉。

Lulu (2011) (with Metallica):當年聽過,聽一半就棄聽,Lou Reed 蒼老的唸白背後卻是激越的鞭金,實在聽不下去。多年後這次總算聽完,還聽了三遍,讀過歌詞也總算可以理解他的想法。收場曲長達 19 分半鐘,放慢腳步才能見到 Lou 的身影,也是專輯中 Lou 唯一歌唱曲,應該是不幸女子 Lulu 的悲歌結局,終究《Lulu》讓我聽出些許滋味來。

選輯

Words & Music, May 1965 (2022):Lou 過世後才被發現的生涯最早期私房 demo 錄音。之前聽 VU 時有一張選輯《Peel Slowly and See》收錄了一些 1965 年的 demo,這張其實不同於那張,是另外的錄音。特別想提〈Men of Good Fortune〉的民謠形式與後來在《Berlin》中正式現身的版本截然不同,但曲調憂傷讓我反覆低吟。六十年前的 Lou 才 23 歲,不甘棲身於小唱片公司代筆寫市場取向歌,於是私下和 John Cale 錄下這批 demo,日後終見他們飛出池塘成為蛟龍。

在進行到懷念逝去的 Andy Warhol 的《Songs for Drella》和兩位朋友的《Magic and Loss》那幾天,我正在讀湯瑪斯・曼探討生命、疾病、治療與死亡的小說《魔山》,看到第五章探討生死的段落,頓時覺得主題竟如此契合 Lou Reed 這時期的心境。書中角色不斷叩問生命是什麼、死亡和生命有什麼區別?「生命看上去並不想讓他了解自己」、「死亡為生命的組成部分和附屬物」,死亡讓生命變得神秘難解,就像這兩張專輯中黯秘的隱晦氣氛持續低迴:

對死亡來說,唯一健全和高尚的態度,同時也是——我想强調和補充這一點——唯一符合宗教精神的態度,是把它理解為和感覺為生命的組成部分和附屬物,看作為生命的至高無上的條件,而不是把它看作爲某種與健康、高尚、理性和宗教相對立的東西,某種精神上不同於生命、與生命對立和為敵的東西;古代人用生命和生殖的象徵,甚至用猥褻的形象裝飾自己的石槨——因爲對古代宗教意識來說,神聖的東西常常是和猥褻的東西結合在一起的。古代的人們懂得尊敬死亡。他們把死亡尊爲生命的搖籃和更新的母體。死亡一旦脫離開生命,就會變為幽靈和可怕的鬼臉——甚至更壞的東西。因爲死亡作為獨立的精神力量,是一種極其淫佚放蕩的力量;它的邪惡的吸引力無疑是很大的,而嚮往著這種力量,顯然是人類精神的最可怕的迷誤。

音樂與小說巧合地在我腦中行交互作用,是除了《The Raven》之外這將近兩個月的過程中另一個頗難忘的時刻。Lou Reed 的文學造詣相當高,在他之前沒有人會想把骯髒污穢宛如掏肝掏肺般地一股腦傾倒他人眼前,再用音樂來淘洗靈魂;沒人敢寫這些東西,因為那根本是商業自殺。我總覺得,Bob Dylan 讓音樂長腦,Lou Reed 讓音樂長心,他們是真正的留名青史。

Lou Reed 在 2013 年 10 月 27 日因肝病去世,享年 71 歲。當時除了 VU 的錄音室專輯外,我就只聽過前述他生涯最高峰時期的五張專輯,其實對他並不算太熟,而如今總算跟這位搖滾巨匠有些深交。Lou 的妻子 Laurie Anderson 在 2017 年出版過談她創作生涯的《All the Things I Lost in the Flood》,這本書在亞馬遜網站高達 4.9 分,非常有幸大塊出版社譯介進台灣。一開頭 Laurie 就提到要感謝「身兼作家、哲學家、音樂家、喜劇演員與太極大師的 Lou Reed」,尾聲中她更把書獻給丈夫:

獻給他的能量、好奇心、美好以及他那種堅持說出真相卻依然搖滾的獨特能力。

我常常想著 Lou 的句子,「在思考與表達之間」(between thought and expression) 。這個句子在許多情境當中都意味深長。

謝謝你所做的一切,美好的路。敬我們生活的每個當下。

"Between thought and expression",是 Lou Reed 在 VU 時期歌曲〈Some Kind of Love〉的一句歌詞:

在思考與表達之間,有一輩子的時間。

我也認真走完了 Lou Reed。I really miss you, I really miss your mind. Goodnight, Lou. Goodbye, Lou.

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!