法律101|大律師甚麼情況下可拒接案件?

《法庭線》在先前一期「法律101」曾提及「驛站原則」 (cab-rank rule),又稱為「不可拒聘原則」,意思是大律師如同(守法的)的士站的士司機一樣,有責任接載排首位乘客,不論長途或短途,不論過海或不過海。到底這項原則有何重要性?大律師又是否永遠不能(合法地)「拒載」?「不可拒聘原則」背後理念:協助市民尋求司法公正

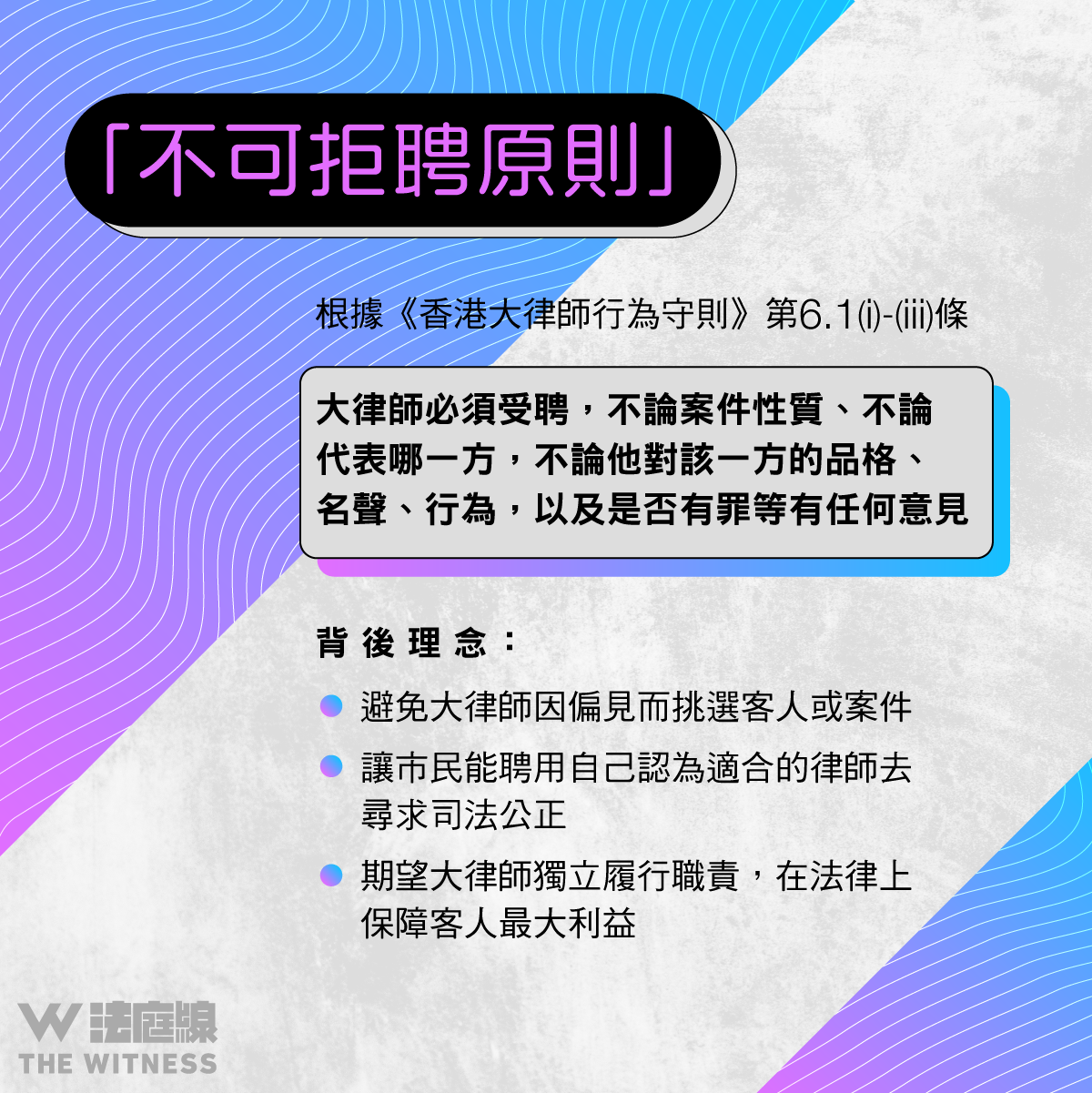

「不可拒聘原則」的重要性,在於避免大律師因偏見而挑選客人或案件,讓市民能聘用自己認為適合的律師去尋求司法公正(access to justice)。根據《香港大律師行為守則》(下稱「守則」)第 6.1(i)-(iii) 條,大律師必須受聘,不論案件性質(例如國安或謀殺等嚴重罪行,政府或紀律部隊作為被告的索償案件或司法覆核,社運案件等),不論他代表哪一方(例如大財團、非牟利組織、性小眾、據稱的恐怖分子等),不論他對該一方的品格、名聲、目的、行為,以及是否有罪等有任何意見。

「不可拒聘原則」背後的理念,是希望大律師能獨立履行職責。不論大眾、法庭甚至他自己有多不贊同他的客人或案件,他都能夠在法庭上代表客人,在法律上保障客人的最大利益。另一方面,律師受聘代表其客人行事,絕不等於贊同客人的行為,案件最終有何判決,應交由法官或陪審團去決定。

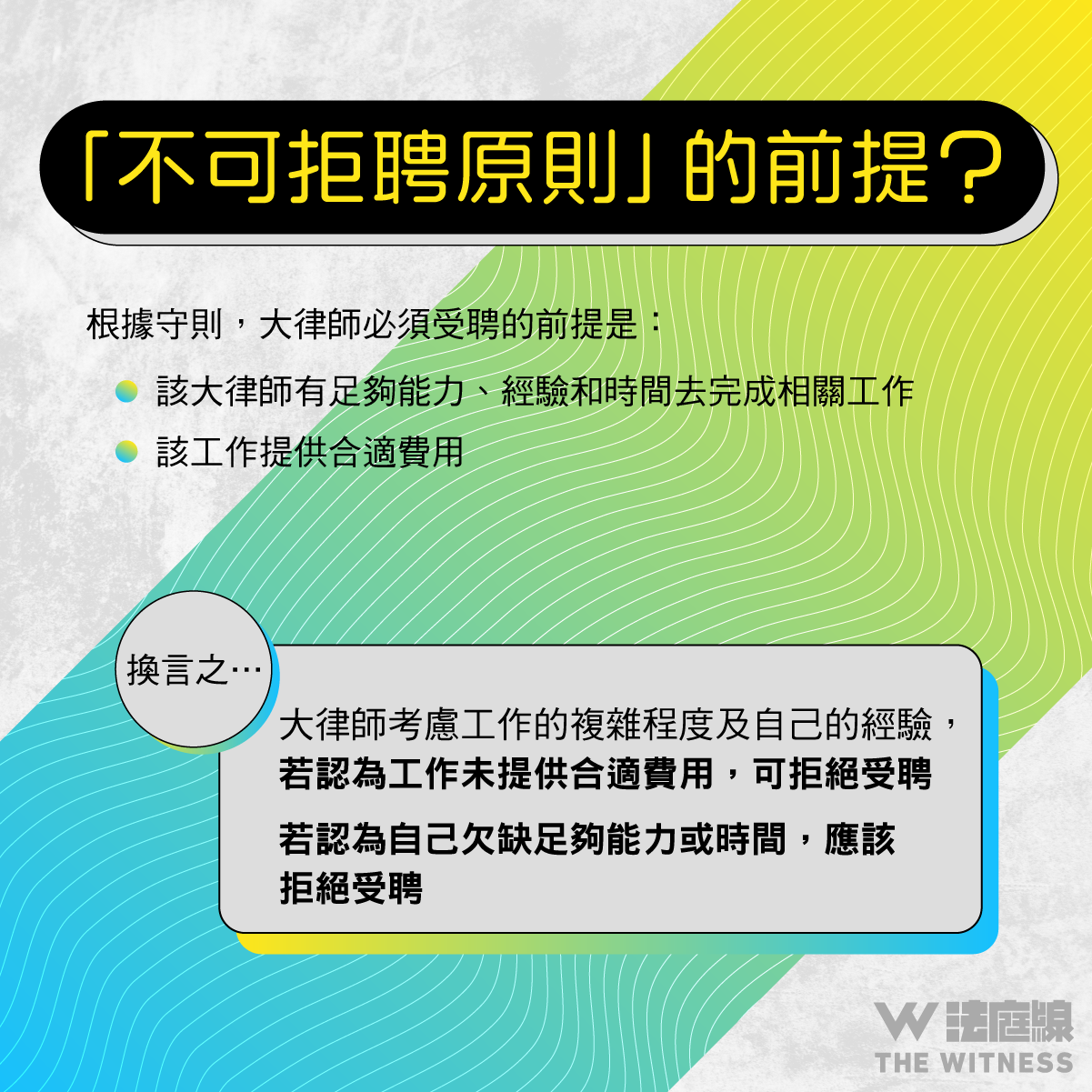

前提:有能力、有時間、費用合適

然而,根據守則第 6.1(a)-(c) 條,大律師必須受聘的前提,是該大律師有足夠能力、經驗和時間去完成相關工作,而該工作會提供一個適當的費用。換言之,假如有大律師考慮工作的複雜程度或長度,認為相關工作並未提供一個合適的費用,他可以(根據守則第 6.6(b) 條)拒絕受聘。假如該大律師認為自己欠缺足夠能力或時間,他亦應該(根據守則第 6.2(a)-(b) 條)拒絕受聘。

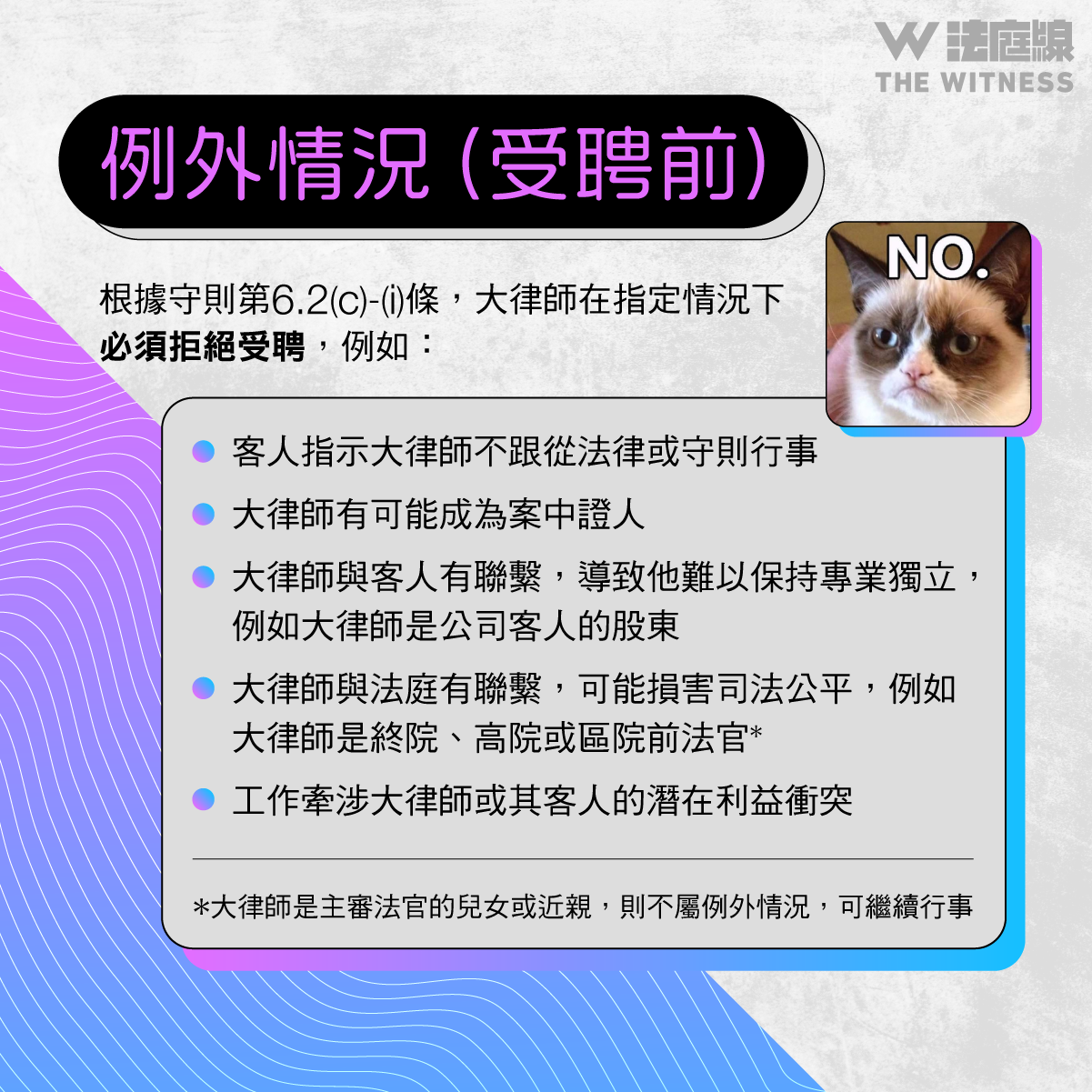

例外情況(受聘前)

此外,大律師在指定情況下必須拒絕受聘,根據守則第 6.2(c)-(i) 條,情況包括:

客人指示大律師不跟從法律或守則行事

大律師有可能成為案中證人

大律師與客人有聯繫,導致他難以保持專業獨立,例如大律師是公司客人的股東或董事

大律師與法庭有聯繫,可能損害司法公平,例如大律師是終院、高院或區院前法官(大律師是主審法官的兒女或近親,則不屬例外情況,可繼續行事)

工作牽涉大律師或其客人的潛在利益衝突

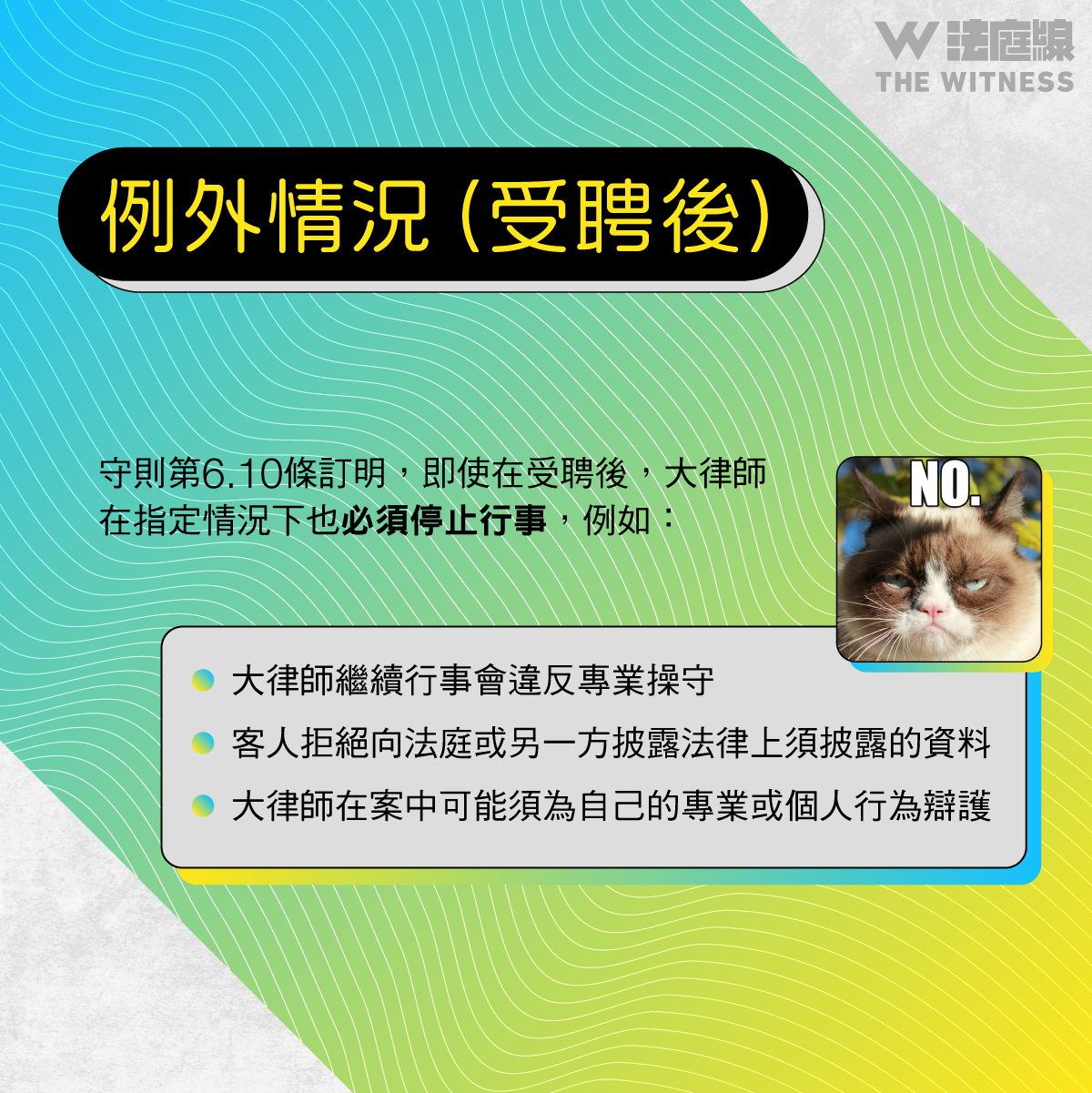

例外情況(受聘後)

即使在受聘之後,大律師在指定情況下也必須停止行事,根據守則第 6.10 條,情況包括:

大律師繼續行事會違反專業操守

客人拒絕向法庭或另一方披露法律上須要披露的資料

大律師在案中可能須為自己的專業或個人行為辯護

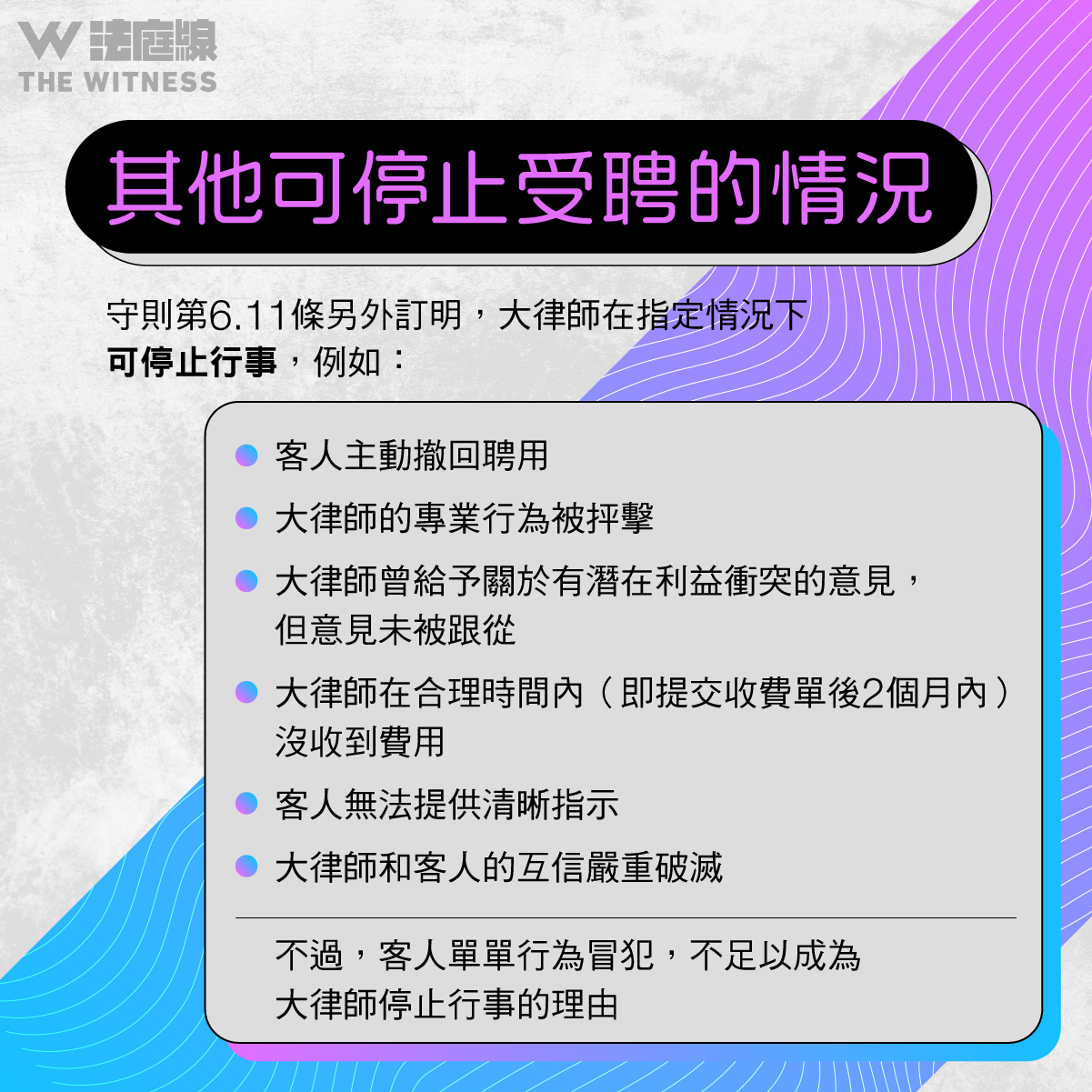

守則第 6.11 條另外訂明,大律師在指定情況下亦可停止代表客人行事,例如:

客人主動撤回聘用

大律師的專業行為被抨擊

大律師曾給予關於有潛在利益衝突的意見,但意見未有被跟從

大律師在合理時間內(即提交收費單後 2 個月內)沒收到費用

其他充足理由,例如客人無法提供清晰指示、大律師和客人的互信嚴重破滅

然而,根據守則第 6.12 條,客人單單行為冒犯,不足以成為大律師停止行事的理由。

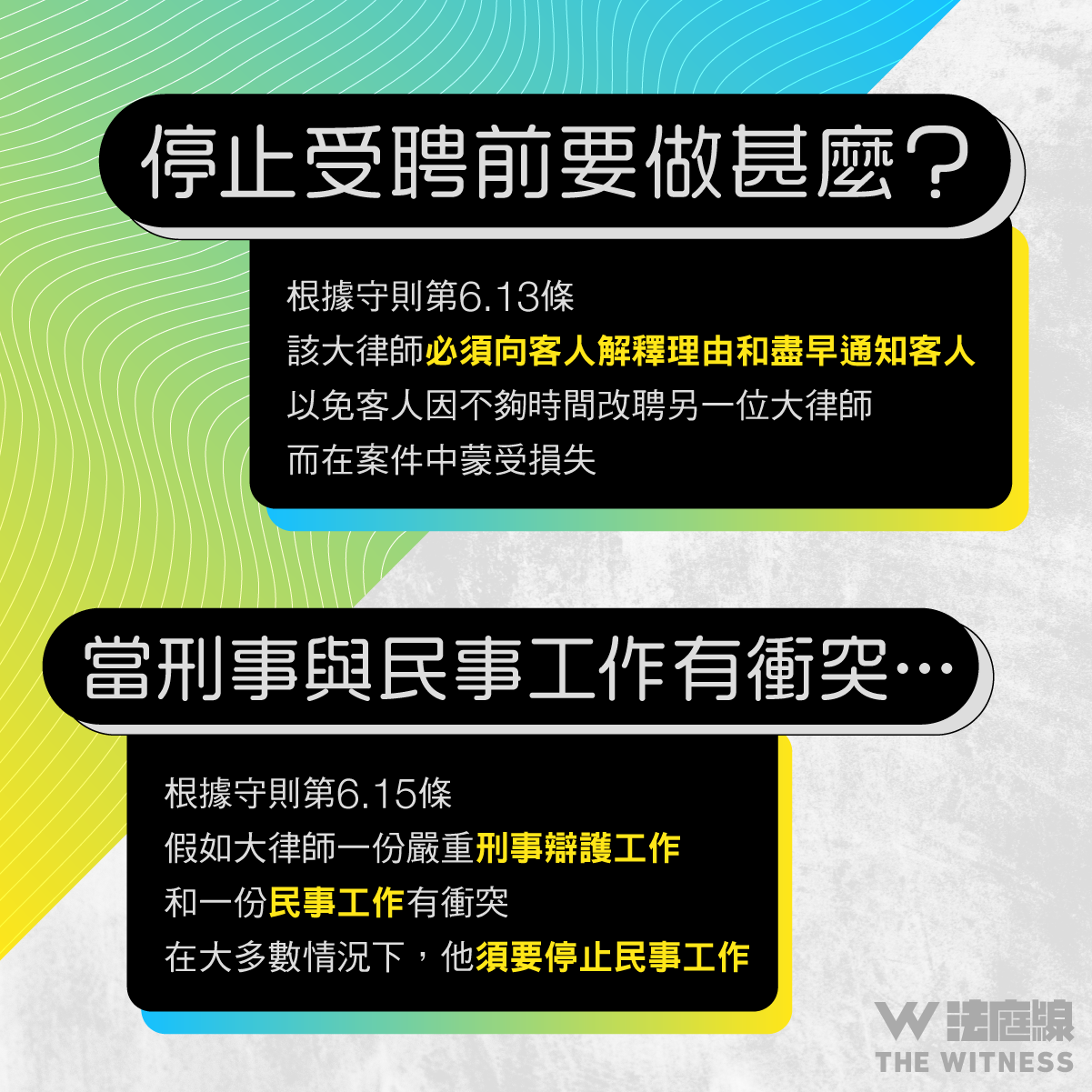

在大律師停止行事之前,根據守則第 6.13 條,他必須向客人解釋理由,和盡早通知客人,以免客人因不夠時間改聘另一位大律師而在案件中蒙受損失。

另外,根據守則第 6.15 條,假如大律師的一份嚴重刑事辯護工作和一份民事工作有衝突,在大多數情況下,他須要停止民事工作。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!