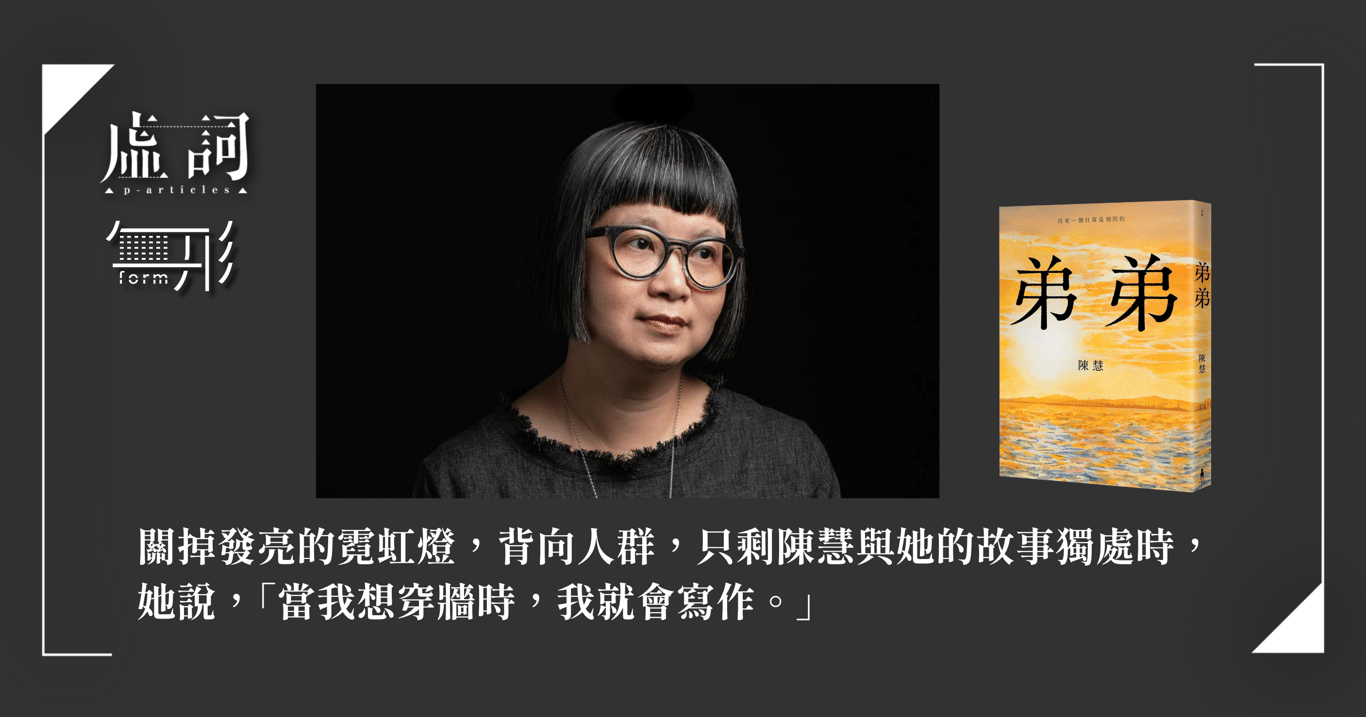

【無形・沖繩.虛實之旅】訪陳慧《弟弟》:當我想穿牆時,我就會寫作

文|張欣怡

陳慧新作《弟弟》的封面上,有和暖澄黃的海,折口處作者簡介第一句話寫著「於香港出生、長大,受教育。」短短十字如同陳慧創作的錨,自1998年出版《拾香紀》開始,故事都隨這句話停泊。潮浪之間,她持續書寫香港的味道聲音,寫香港的男男女女,也寫香港的家庭。小小島嶼並非懸浮孤地,而是切實牽絆的原鄉。

假如問陳慧書寫香港的意義是甚麼,她會皺著眉回應,「沒有意義的。沒有意義是否就不寫呢?」拒絕宏大,拒絕冠冕堂皇。如同《弟弟》開端的那個1997年——吸飽歷史重量的年份,陳慧不提香港回歸,只提姊姊譚可意失戀,只提弟弟譚可樂出生。大歷史之中,她執意打撈微小碎片。

漫長的告別

書寫只為「處理自己的情緒和無力感」。2018年陳慧接受了國立臺北藝術大學的教職,離開港島灣仔,抵達臺北關渡。在我城居住了將近六十載,十八區之間搬遷次數不少,沒想到這次搬遷竟是海的距離,從此定居臺灣。《弟弟》最初於網上平台連載,創作過程正好處於離港抵臺之際。

「離開時,我想寫下一些東西。那種離開並非『我唔理你啦』,並非如此。而是我有些想法在裡面,那就通過這個故事去處理。」人雖渡了海,香港卻在筆下無數次被召回。「我看著海和天、遠處的山、大橋、渡洋的貨輪、靠岸船泊和閒逛的人,只覺得這樣的風景看久了,人的心會軟。」可意在小說裡把陳慧的話說了出來。

因為心軟,所以於2013年公開作政治表態。因為心軟,所以於2016年參與藝術發展局委員會選舉。從文字創作走進政治場域,陳慧拒絕成為無愛的家長,如同「大家姐」般,把守護家庭的責任攬上肩。

只是家鄉變形異鄉快得讓人反應不及,街頭情勢急轉直下。似乎一轉頭,前後早已無人,只餘身後店鋪關閘的響聲。前方煙霧逐漸迷茫,身旁一家準備關門的店鋪老闆問她,「太太,妳仲喺度做咩啊?」

為甚麼還在這裡呢?

那是漫長的告別,陳慧如此形容。由於遷來臺北時仍然身兼藝發局文學組別主席一職,她每隔一個半月就得回香港一趟。每次的分別再重聚像是一張張幻燈片,比對之下,故鄉的變形更為明顯。「那個過程相當折磨。」她心酸,「那種感覺就像,雖然我跟你分手了,你也不用把自己弄成這副模樣吧?」遷居臺灣使她相當小心自己說話的位置,「那些事情似乎是與你無關了,你不能罵。」陳慧苦笑,「但我們已經過了分手後說要活得比你好的年紀,我也希望你好,為甚麼你搞成這樣?」

告別同時意味抵達,她搬進北藝大校園,「晚上十點回來都不知道怎樣上山回宿舍。」新地方的適應期,小說成為她生活的重心。「當時每個禮拜要上傳兩個篇章,壓力其實頗大。因此我沒空想其他事,放學就帶著電腦去咖啡廳。」寫到晚上九點多就回宿舍,「下課後無論如何都要出去喝杯咖啡,無論如何都打開電腦寫點東西。這個過程幫我建立了一種習慣、一種在這個城市重拾寫作狀態的方法。」書寫香港竟成為她進入台灣的方式。

家是一堵牆

《弟弟》的書名開宗明義聚焦在年輕世代,「我想寫的,是那一群『細佬』。」廣東話裡,人們把弟弟或年紀比自己更年輕的男性喚作「細佬」。自2014年起,香港街頭冒出許多叫喊「細佬」的聲音,「細佬你唔好衝啊、細佬你食飯啦、細佬你食咗早餐未啊?」陳慧彷彿呢喃一連串能喚起香港人回憶的暗語。眾多「細佬」的身影在故事中重合,顯影出譚可樂這個九七之子。

還有呼喚弟弟的人。小說敘事者譚可意自弟弟可樂誕生便陪伴在側,這個姊姊強悍如石。父母吵架,十三歲少女抱走襁褓中的弟弟離家出走,逃得毫無眷戀。「因為那是必須的。你甚麼都沒有,唯一有的就是反叛,你有的就僅是跟整個世界過不去。」拒絕「現在的年輕人…」式說教,陳慧把矛頭對準大人們。「所以假如一個人到了四十歲突然說要反叛,省省吧。」彷彿可意在面前譏諷,「簡直討厭!你已經甚麼都有了,還說要反叛。」

大人們失能,才迫得孩子強悍。書中與子女割裂的父母,幾乎是沿著現實來描。「香港在2014年後,有很多無論在意識形態上抑或實際生活中,因為政治取向而不容於家庭(的小孩)。」陳慧用力地說,「這是父母會背叛兒女的時代」。

「某些藍絲家長並非沒有學養,為甚麼他們會這樣罵自己的子女很蠢,他們聽不明白為甚麼要為香港這樣付出。對於他們來說,沒有無私奉獻這件事。他們愛的能力極低,最盡能做到一件事就是——你乖就錫你、你考一百分就買一個公仔給你。愛沒有不勞而獲,於是你會聽到這樣的comments——『為甚麼他們在金鐘這樣做?為甚麼他們這樣在街上睡?一定是收了錢。』」陳慧目睹家長們責罵子女,認知另一種邏輯。

利永遠排在愛前面。於是爸爸在祖母離世當天,賣掉舊居;於是媽媽在弟弟通過大提琴考試後,把琴送給客戶——《弟弟》的情節裡,父母把圖利之物一塊塊砌在子女之間,成為密不透風的牆。愛掉在世代的兩邊,彷彿截然不同的物種。

歷史是一堵牆

愛無能的不止家庭。「若非常symbolic地把家庭作為香港的比喻,這個家庭的大家長也是從來不理會小孩要什麼。」

鐵路野蠻鋪張,農地輕易被灌入水泥,抓爛小島的爪子甚至伸進學校,覬覦學生的思想。我城面貌強行被改變,街上人頭一次次聚集,聲音宏亮地喊出訴求,卻不斷被爪子按壓、逮捕。每次抗議都以失敗告終,在城市裡無助得像孤兒。「這還不是『苦海孤雛』!」

然而小說並非歷史故事,陳慧不讓人物在宏大敘事中隱身,一一把事件作為牆紙佈置。讀者的目光被放在姊弟倆的小寫歷史上,又隱隱看出大寫歷史的端倪。書中的爸爸從開塑料加工廠轉為開藥房,媽媽則是忙著做代購,收割島嶼的利益。「我是挺刻意想寫一個中產家庭,因為我覺得過去二十多年以來香港的急速崩落,其實是一種中產階層的塌陷。」以家庭為單位,小說還原崩落的過程。

當人們用災後的眼光看待2019年香港的塌陷,無論是外地人,抑或身處我城的人,都很容易遭那濃烈的煙霧遮眼。包括陳慧自己。「2019年後,我就再沒找人去談要不要出版,因為我覺得這件事好像已經過了時。」《弟弟》擱筆於2018年,止於更大厄運之前。其後,小說突然被迫添加時效,「結局的希望,(在2019年來臨後)是變得膚淺可笑的。」

但歷史沒有停止碰撞,疫情來臨,香港政府實施《國安法》,陳慧重新看到出版的必要。「我很清楚往後人們只會提起2019年,它好像成為大家去理解香港的問題時唯一會提起的事,而將過去二十三年發生的完全抹除。香港人的不滿好像打從2019年才開始。並不是。」《弟弟》終於在2022年底由臺灣木馬文化出版。

在官方持續大肆搶奪話語權的此刻,不讓歷史固化成牆。書封上橫亙著「沒有一個日落是相同的」,似乎提醒著人們,歷史身後的每個日落都值得被書寫。

以創作穿牆

對我來說,創作就是這樣——穿過一種現實抵達另一種現實。若僅僅用作紀錄的話,我停留在牆這邊就夠了,所以我會問一個問題:我為甚麼要說這個故事?

那是要記錄這些日落嗎?「小說從來不止是一個紀錄」,陳慧把自己的創作形容為穿牆。

1986年魔術師大衛高柏飛在中國萬里長城的磚牆邊架起了白布、電影燈組,肉身驟然消失在白布之後,從距離約六米外的城牆另一端穿透而出。陳慧鉅細靡遺地描述這場印象深刻的魔術表演,「魔術表演前還有資料片段,介紹人們曾在城牆裡找到一副骸骨,它被發現時,呈奔跑姿勢。」在她看來,這就是寫作的姿勢。

「對我來說,創作就是這樣——穿過一種現實抵達另一種現實。若僅僅用作紀錄的話,我停留在牆這邊就夠了,所以我會問一個問題:我為甚麼要說這個故事?」但這個問題,不是訪問開頭那個閃爍的、有關寫作意義的宏大問題。關掉發亮的霓虹燈,背向人群,只剩陳慧與她的故事獨處時,她說,「當我想穿牆時,我就會寫作。」

披石前行的骸骨,叫人記起小說末尾姊姊可意面對想尋死的弟弟,堅定地承接:「艱難是應該的,時間會過去,縱使在淤泥中前行,也終究可以到達彼岸。」迎向城中拔地而起的牆,陳慧作出奔跑姿勢。

訪問末尾,陳慧背誦起卡爾維諾《看不見的城市》末章的最後一段,我記得這段。自2010年起,她便在臉書上反覆貼出引文。到2017年開始,更是每年分享一次,如同亂世中念咒。「這段話沒有脫離過時代。」也許唯有保持穿牆的靈活游刃,才能在地獄中堅持奔跑,戒慎憂慮。

「生靈的地獄,不是一個即將來臨的地方;如果真有一個地獄,它已經在這兒存在了,那是我們每天生活其間的地獄,是我們聚在一起而形成的地獄。有兩種方法可以逃離,不再受痛苦折磨。對大多數人而言,第一種方法比較容易:接受地獄,成為它的一部份,直到你再也看不到它。第二種方法比較危險,而且需要時時戒慎憂慮:在地獄裡頭,尋找並學習辨認什麼人,以及什麼東西不是地獄,然後,讓它們繼續存活,給它們空間。」——卡爾維諾《看不見的城市》

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!