布拉格一年:乌克兰和意外的爱情故事

2022年2月24日清晨,我在半梦半醒间摸索着手机看时间,迷迷糊糊在亮起的屏幕上扫到“俄罗斯”、“乌克兰”、“特别军事行动”几个关键词。在大脑将这些词串成有意义的句子前,我又昏睡了过去。再次醒来天已大亮,我刷新着自己的推特时间线,试图弄清到底发生了什么。意识到在我酣睡时一场战争已经悄然打响,震惊之余,更多是恍惚和不真实感。并不是说冲突的发生无迹可寻,而是意外这种突然的不宣而战。当然,我对这则新闻格外关注,主要因为我此时正身处布拉格,地缘上的接近让这则消息显得更相关。

布拉格和基辅之间的距离大约是1400公里,这里没近到可以听见基辅的枪炮和防空警报,但也没远到能置身事外。事实上,捷克的地理位置决定了,欧洲大陆发生的几乎所有战争,这个国家都不可能置身事外。纳粹德国和苏联试图在欧洲大陆扩大势力范围时,这个位于中心的国家都是计划的一部分。而布拉格作为首都,自然躲不开被包围和占领的命运,最近的一次发生在1968年8月21日。布拉格的居民从睡梦中醒来,迎接他们的是满街的苏联坦克和荷枪实弹的士兵。这次入侵终结了短暂的布拉格之春,并在此后的一年里制造了14000余名捷克斯洛伐克难民。那个清晨很多人仍然清晰地记得,也因此对乌克兰人当下的遭遇有了多一层的理解和共情。

2月25日,战争发生的第二天,两辆装满人道主义援助的列车从布拉格出发,开往位于波兰和乌克兰交界的波兰城市普热梅希尔(Przemyśl)。其中一列火车隔日载了超过1000名乌克兰人返回布拉格,另一列则留在波兰境内运行,因为他们中许多人需要前往克拉科夫、卡托维兹和华沙。在斯洛伐克与乌克兰交界的斯洛伐克小镇维斯内-内梅克(Vyšné Nemecké),战争开始的头一个月,每天都有几班往返布拉格进行接送的大巴。

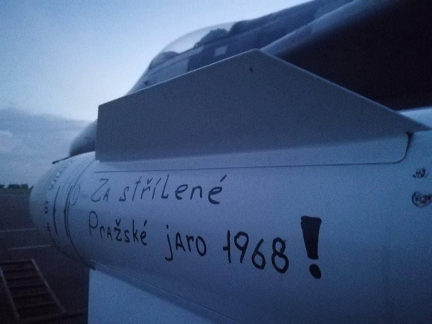

2月26日,战争发生的第三天,捷克向乌克兰提供了价值1.88亿克朗的武器、弹药、以及总统泽连斯基要求的军事系统。战争的第二周,捷克又向乌克兰提供了价值4亿的燃料和物资。乌克兰国防部发布的照片中,捷克捐赠的导弹上刻着一行大字 —“为了1968年的布拉格之春”,这并不是一句空洞的口号,也不只代表了官方的立场,而是多数捷克人的真实想法。

瓦茨拉夫广场是布拉格的地标建筑,这里是传统的公共集会场所,见证了捷克斯洛伐克的独立、游行和庆典,也见证了抗议和革命。1969年1月16日,学生杨帕拉(Jan Palach)在这里自焚,抗议苏联的入侵。2月27日,战争发生的第三天,超过六万人在这里出席了声援乌克兰的集会,参与者并不只有年轻人,还有推着婴儿车的母亲和头发花白的老人。人群沿着狭长的广场排开,一眼望不到头。我在布拉格的家就在广场附近,住在这里大半年来,第一次见到如此拥挤的广场。

能像乌克兰问题这样将捷克政界和公民团结起来的情况并不多见。战争一爆发,捷克政府快速通过了一系列的援助计划和对俄罗斯的制裁,STEM/MARK机构进行的民意调查显示,97%的捷克人赞同政府接收乌克兰难民的决定,并愿意讲他们,主要是女人和孩子,安置在自己家中。战争爆发的第三天,捷克慈善机构就募集了超过1亿克朗的公众捐款,普通人志愿驱车前往斯洛伐克或波兰与乌克兰的边境,分发人道主义援助和提供接送服务。

捷克是最先向乌克兰提供援助的几个国家之一,布拉格则是最早举行声援集会的几个城市之一,但这些都没成为国际媒体的头条,或许这个中欧小国所能提供的总归很有限,无论是数量还是影响力,伦敦、柏林和华盛顿作为国际支持的代表才更有分量和说服力。但布拉格人并不在意这些,他们并不是为了媒体关注而伸出援手,他们散发善意仅仅因为理解那种真实和切近的威胁 — 存在危机。

出生在乌克兰的酷儿记者Maksym Eristavi 目前生活在欧盟区。战争爆发后,他在推特上发表的长推也描述了这种微妙的差别,“我在华沙、布拉格或布拉迪斯拉发那种在家里一样的感觉,到柏林和阿姆斯特丹就完全疏远了。东西欧都有许多人志愿、捐款、出席声援的集会,但出于不同的原因。在西欧这往往是道德信号,缓解参与者看过新闻后的负面感受。我们这一代欧洲年轻人更是如此,他们出现在这里是因为这是一个“时髦”的理由,就像他们为叙利亚人发声,却从未真正为他们发声。他们还没有准备好为民主、平等和自由而牺牲自己的生命,他们甚至不愿意为之牺牲自己的安逸。现在很难解释,但当我在华沙或布拉格看着人们的脸时,你知道他们知道,无论他们做什么。我们对生存威胁有着同样敏锐的认识。 我们都曾经被占领过。在这里,我永远不会陷入这种窘境:在我们谈论针对我的人民的屠杀几分钟后,同一个人可以对着一个不相关的趣事大笑,只是为了缓解他们的尴尬和不适,或者穿上我们为乌克兰人筹款的马甲自拍,富裕社会的舒适会让人的同情心变得麻木。”

乌克兰人在布拉格

捷克和乌克兰之间的纽带并不止于历史创伤,捷克人在日常生活也与乌克兰人有诸多交集,乌克兰人是地理和社会生活双重意义上的“邻人”。

上世纪90年代初,从乌克兰来捷克的劳工开始大规模增长。捷克统计局最近的统计结果显示,捷克境内有超过13万乌克兰人,是规模最大的外国人群体,占外国人口的30%,如果算上乌克兰裔捷克人则超过20万,是除主体捷克民族外人数最多的族群。这种存在让捷克人对乌克兰人和文化更熟悉、情感上亲近。而另一方面,这也为逃离战争的乌克兰人提供了流动的社会网络,很多人选择进入捷克是因为有已经生活在这里的亲人和朋友可以投靠,至少有成熟的乌克兰人社群可以提供情感和生活上的支持。

4月,我在布拉格市场采访时遇到了43岁的玛丽安娜。一个月前,她带着儿媳和小儿子花了22个小时离开乌克兰,又辗转来到布拉格。她的母亲则因为年事已高,行动不便,选择留了下来。在今年2月之前,她有体面的工作、富足的生活和幸福的家庭,但突如其来的战争打散了一切。但她仍然保持着乐观,努力在布拉格重新建立起自己的生活。她通过自己的社会关系找到一名雇主,和其她三名同样来自乌克兰女性一起经营一辆餐车,为市场里工作的商贩提供经济快捷的简餐,她们制作故乡的食物,罗宋汤(Borscht)是最受欢迎的菜。她们的餐车是很现代的黑色,装饰着蓝黄色块组成的向日葵,都是故乡的符号。

玛丽安娜不会英语,也不说捷克语,而我也不会讲她的语言,无论是乌克兰语还是俄语。餐车经理给我们找了76岁的捷克奶奶柯薇塔做翻译。柯薇塔说俄语,经历过占领时期的老一辈捷克人都会说,各类学校都被要求将俄语设置为必修课。她厌恶俄国人,同样厌恶被占领的时期。但因缘际会有时候就很有意思,她大概也没想到自己所痛恨的对象的语言在几十年后会成为她和另一个流离失所的女人沟通的桥梁。

大概因为在布拉格还没遇过太多和自己说同种语言的人,玛丽安娜见到柯薇塔很兴奋,她眉飞色舞地冲着柯薇塔讲俄语,时不时爆发出一阵阵大笑。柯薇塔把一些关键信息用英语转述给我,更多的时候则是用俄语和玛丽安娜聊着天。玛丽安娜翻找自己的手机里的相片,试图通过柯薇塔,给我们分享她在乌克兰的生活,她大儿子的婚礼,她准备的家宴……那些如你我一样寻常的生活瞬间,人类的欢喜大抵并没有太大差别。

柯薇塔会出现在这里成为我们的翻译,是因为她在四处打听如何能为逃离乌克兰难民提供帮助。她的先生7年前因癌症去世,此后她一直独居,因此想为来到布拉格的乌克兰母亲和孩子们提供住宿,而玛丽安娜就是她联系到的帮助对象。二月以来,柯薇塔一直都很关心战局的变化。她支持乌克兰,还是泽连斯基的粉丝。她的脸书页面上的近期分享几乎都是乌克兰有关的新闻或者泽连斯基的演讲视频。我们坐在餐车前聊天时,她很激动地拿出自己的手机,给我看配有英文字幕的泽连斯基在圣索菲亚主教座堂的复活节讲话。

她说,泽连斯基是优秀的演说家,他迷人有魅力,他的演讲很有力量。

她说,泽连斯基让她想起哈维尔。

瓦茨拉夫·哈维尔,东欧剧变后第一任捷克斯洛伐克总统,也是捷克知名的作家和剧作家。他和泽连斯基政治道路并不完全,哈维尔作为异见者的无疑更艰难,但两人都是“跨界”政治素人,同样以一种戏剧化的方式、意外地登上政治舞台,成为国际焦点。在各自的国家里,他们都是鼓舞人心的领袖,他们的勇气和坚定也赢得了各自人民的尊重。2015年,捷克电视台效仿BBC最伟大的英国人节目制作了最伟大的捷克人(Největší Čech),通过电视投票选出历史上最伟大的捷克人。在最终的榜单上,哈维尔排第三,在开创中世纪捷克“黄金时代”的查理四世和“祖国之父”托马斯·马萨里克之后。

意料之外的爱情故事

布拉格市场之后,我对柯薇塔说很好奇她的个人故事,她的先生是缅甸穆斯林,上世纪60年代来到布拉格。这样两个生活在世界不同角落、有着非常不同生活经历的两个人的轨迹产生交叉,相爱相伴一生,怎么能不感慨际遇的神奇?她给了我家里的地址,邀请我回家吃饭。柯薇塔翻着自己的老照片跟我分享自己的人生故事(点击音频听故事,如果有足够多人感兴趣,我会单独发一篇),从下午一直讲到深夜。

一周后,一个阳光的午后,柯薇塔又约我见了一面。她带我来了一趟怀旧之旅,去看了她年轻时就读的学校,她和先生相遇地方。柯薇塔和她的先生在隔窗相对的两栋建筑里读书。

“这边是经济专业,基本都是女生;那边是机械专业,都是男生。机械专业的男生在课间就会往我们这边看。”我们站在一扇通向三栋建筑隔出的小天井的锁着的小门口,她指着左右的建筑边笑边说。

柯薇塔学校建筑的大门正对着圣西里尔和美多德主教座堂(Ss. Cyril and Methodius Cathedral)。1942年,戈拉兹德主教(Bishop Gorazd of Prague)在教堂的地窖里藏匿了参与暗杀纳粹德国党卫队首长莱因哈德·海德里希的“类人猿计划”的伞兵。因为这样的历史渊源,和教堂马路对面的酒吧命名为伞兵酒吧。柯薇塔说,上世纪70年代,她在这里读书时,很多年轻人在这里喝酒喝酒晚了,男学生都会守在这里搭讪心仪的女孩子,她和未来的先生也在这里度过不少时间。

作为怀旧之旅的一部分,她请我在这里喝了一杯。半个世纪过去了,这个地标还在,周围的街道和环境也没太大变化,除了这里已经不再是受年轻人欢迎的地方,酒吧里几乎都是老人。她提议四处走走,带我看看布拉格。我们沿着马路朝伏尔塔瓦河的方向走去,经过布拉格知名地标建筑“跳舞的房子“,她径直向左转去,然后在一幢普通的白色建筑前停了下来,“这里是哈维尔的故居。成为总统前,他一直住在这里。他会沿着河边散步,经常有人在附近偶遇他。”

存在主义危机

总的来说,我对布拉格这座城市是抱有极大好感的,这种好感并非来自物质层面的满足和生活的舒适,而是某种熟悉感和情感上的亲近。我一直觉得,喜欢一座城市和喜欢一个人人一样,是很主观的事情,很大程度上取决于你遇见这座城市的心境和此前的人生经验,而不是硬性指标。

我因为伊拉斯谟项目来到欧洲,第一年在丹麦的奥胡斯,第二年才是布拉格。丹麦常被称作“最幸福的国家”、“童话王国”,但我总觉得这个过于乌托邦的地方少了些什么。我可以理解和欣赏这种井然有序的幸福生活,但同时又深刻认识到我不可能完全融入这种生活,这种氛围总给我轻飘飘的不真实感。一个人可以出生和成长在这样的泡泡中是幸运的,但我不是,我见识过苦难、听过绝望的哭喊,就不能转过头去,心安理得地生活在乌托邦里。于我而言,这种荒谬、混乱、失序才是人间真实,接纳这些负面作为自己生活的一部分,并能以积极的方式应对、甚至消解这些负面都是我试图学习的。我对这些问题的思考在布拉格的城市建筑、历史、社会生活中都能找到对应,这些深层的对话和共鸣联结我和这座城市的情感纽带。

1984年,米兰·昆德拉在《中欧的悲剧》中用“纷乱而破碎”形容捷克的历史,这主要归咎于它夹在日耳曼人和俄罗斯人之间的特殊地位,来自西方和东方的力量都试图将这里覆盖。捷克人对自己的处境有清醒的认知:自己的存在随时可能成为问题,需要用尽全力才能保存住自己的语言和文化。既然无法选择,只能承受命运。经历过无数次起义、失败、沦丧的轮回后,捷克人发展出令人钦佩的坚强和忍耐的特质。纳粹德国吞并捷克后建立了傀儡政权—波希米亚和摩拉维亚保护国,代理总督莱因哈德·海德里希形容捷克人为“笑面虎”和杂草,“当它们感觉到危险时,它们会服从,但它们总是准备再次抬起头来。”

与布拉格这座城市所面临的现实威胁相比,我的拉扯更多关于保有作为个体的自主性和思考的独立性。出生在中国,现在生活在欧洲,这之前在美国生活过七年,东方与西方的力量以一种抽象的形式在我身体里角力,处理两者间的冲突是我生活的一部分。在民族主义高涨、全球右转的今天,这种冲突变得更加真实和激烈。尼日利亚女诗人Ijeoma Umebinyuo诗歌Diaspora Blues里的那一句“Too foreign for home, too foreign for here. Never enough for both.”很精准地描述了这种夹心饼干的状态。

捷克作家伊凡·克里玛(Ivan Klíma)在文章《布拉格精神》里写道,“这个城市物质和精神的象征中心是差不多有七百年历史、贯穿东西的石头大桥。查理大桥是这个城市在欧洲的位置的缩影,至少从这座桥的地基铺好开始,欧洲的这一半和那一半就一直在互相寻找。东方和西方。同一种文化的两个分支,却代表着不同的传统,欧洲人不同的宗族。“

今天,当我穿行在布拉格街头,我突然意识到自己和这座城市的命运神奇地重叠了:我站在国家与世界、东方与西方的十字路口,不想被任何一种力量定义,试图找寻自己的位置,形成自己的声音。虽然是不同的找寻,但我能正在布拉格的建筑和“纷乱而破碎”的历史中看到自己内心正经历的挣扎,而在布拉格的韧性中找到慰藉。

尾声

2022年2月24日上午,我照常去家附近的咖啡馆,电车照常行驶,上下车的乘客很自然地形成两个队伍,一切井然有序。我要了一杯馥芮白,伴随着轻快的音乐和咖啡机的轰鸣声在敲打着电脑键盘上,周围的人也一样。有一个瞬间,脑海里响起卡夫卡在1914 年8 月2 日的日记里写下的那句“德国对俄罗斯宣战。下午游泳。”

布拉格是卡夫卡的城市。克里玛说布拉格人用“卡夫卡式的”这个词来形容生活的荒谬。一百多年后,同样在这里,我也感受到这种荒谬,从不同角度的:不宣而战是荒谬的,当战争发生在不远处时,继续维持正常的生活似乎也很荒谬,尤其是当“核”这个威胁被喊出时。我开始像生存主义者一样考虑是不是该囤点碘片,又研究起冷战时期的生存指南,一方面觉得自己惊弓之鸟一样的反应很荒谬,而另一方面生存的本能又试图说服我这威胁真实而又切近。与此同时,我开始理解起冷战时布拉格人大规模修建核掩体的偏执和多疑,当然那时捷克斯洛伐克是在铁幕的东面。

昆德拉用“文化上属于西方而政治上属于东方”形容二战后包括捷克在内的中欧国家的处境。《中欧的悲剧》的开篇他就引用了1956年11月匈牙利新闻通讯社社长在办公室被俄国人的炮火夷平前发出的最后一条快讯,“我们将为匈牙利和欧洲而死。”他认为,那时的捷克和匈牙利是“被绑架、被放逐、被洗脑,但是仍旧坚持捍卫自身之认同的西方。”

这一次捷克属于西方,但仍是艰难的选择,仍然要承受自身的命运,前些日子国内已经爆发了针对高涨的能源价格和通胀的抗议。捷克的未来充满未知数,保持生存仍然是紧急而迫切的问题。2022年10月6日,来自欧洲44个国家的领导人正在布拉格出席峰会,启动了促进欧洲大陆的安全和经济繁荣的 "欧洲政治共同体",暗合了昆德拉说的“中欧的命运预示欧洲总体的命运”。

1956年,布达佩斯;2022年,布拉格。

— END —

VITA ACTIVA

即使在黑暗时代,我们仍有权期待某些火光。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!