【讓愛發電】以母系社会为透镜,翻看父权话语 (一)|听一听,停一停

谢谢支持者们,久等了,全文三万字,一共六章,分开发。

之前盖娅的发电提案是“停一停吧,你真美丽”。我一看想起浮士德的最后一幕,心里就会浮现 indeed这个词。但我在这里用“停一停”是完全不一样的意思,更多的是驻留倾听,就像拉康所说的“不要理解得太快”。也是因为这文句间的回响吧,我就把这系列的文章命名做《听一听,停一停》了。

在这系列文章里提起的男人女人、男性女性,大部分时候是指异性恋的人们。

在正文前面,我想先讲清楚这六章会用到的一些基础的拉康派精神分析的概念及模型。

在拉康看来,语言是大他者(Other)之一(大他者是无法将其化约成如我们一般平等主体的对象)。并且这个作为大他者的语言切割身体、结构无意识。而父权社会最重要的一个词,即主能指(foremost signifier),是phallus(φαλλός),国内翻译是“菲勒斯”,是阳具的意思(后现代以来女性主义对菲勒斯逻各斯中心主义<phallogocentrism>批评者众)。拉康的精神分析(基于临床)也有许多部分亦是围绕着phallus展开的。

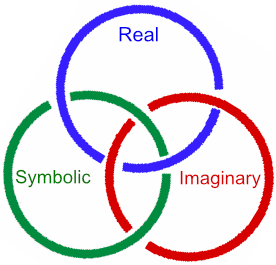

在拉康这里还有一个三界说,好像坐标轴那样来作为人的根本向度,一是想象界(imaginary)、一是象征(符号)界(symbolic)、一是实在界(real),其中符号界的主宰,就是phallus。

在精神分析看来,人首先是在语言中存在的人,我们用语言命名自己的感受,免受来自言说之外的实在界无名的惊扰;通过话语、语言进入象征界,成为社会的人。而在象征界中,词语们构成的能指链(signifying chain)最后指向的是最重要的词:phallus。phallus是象征界里众符号的中心,是主能指。

在拉康这里“母亲”指的是占据母亲位置的人,对应具体的案例,可能是祖母、也可能是父亲,但大多数时候都是真实的母亲。孩子出生后,ta所见的所感受的是实在的、想象的层面,需要母亲通过语言来编码婴孩的感受,使ta能从语言的框中开始认识自己和世界。在整合自己感受的过程中,孩子会慢慢意识到自己是整全的而非分裂的,慢慢意识到母子之外的第三者存在。在拉康的模型里,是象征着phallus的“父亲”的在场,促使母婴关系的分离,使孩子进入象征界,接受人类社会的一系列法则。这个“父亲”不一定是真实的父亲,它指的是母亲所没有的、所欲望的东西,有时甚至是以语言的面貌出现的。

语言如何也能像“父亲”一样象征着phallus呢?在拉康看来,这是由于组成语言的词语在词语的链条(能指链signifying chain)上最终都指向着phallus,也就是在词语们的意义背后,最终都能够推导到phallus——这个永恒的高大的象征的阳具。因此,Phallus有很多面目,可能是权力地位、可能是名利、可能是目光……它是一个主体无法同化平等相待的大他者;它在一切的符号背后,主持着一切,切割着每个人对自己身体的认识;它推进着人们的行动与权力的运作;同时,它也在诱惑着男性、告诉男性:他可以拥有它(实际上当然不可能)。这也就有了父权社会里一些现像:男孩们总要向(象征的)父亲证明自己自己是男人,是拥有阳具的。在上野千鹤子的《厌女》一书中也提到,女人是一个男人向其他男人证明自己的纽带。也因此,娶个媳妇、光宗耀祖、名利双收,是许多男人的“使命”。我们也能看到男性性的性别角色展演总是有“使命感”的,在大部分男人的一生中,他还总是被期待的,其间,他不仅能获得女人没有的利益,他还被标注为“应该获利者”。

回到精神分析的模型里,人要进入象征界(符号界)就要接受语言的阉割。这里的阉割,是人的第一次异化,是人进入语言世界的开端。但这语言背后的主能指,又是phallus,因此是phallus中心的语言一直不断地切割、整合、支使我们的无意识身体。对男孩来说,他想要要成为男性、父亲般的男人,就更要接受这语言的阉割。

phallus中心的语言世界造成了一种奇怪的悖论:男性总害怕被阉割,但实际上阉割早已发生。这阉割其实是借由语言进行的,它使男人成为了男性:快感被集中到了阴茎,而不像女人遍布皮肤;感受被符号所包围,从没女人那样的存在危机;看不见符号间的裂缝,除非大病或大变一场,否则那些不可名状的失控的可怖的来自实在(Real)的感受总离得远远的(也因此总欲望着被符号化后的女人)。不能不提的还有,父权制下的话语权力结构了大部分家庭中对儿子的重视与父亲的威压,话语权力支使着人们的态度、行为,让男性同时拥有“阴茎自豪”、以及“阉割(阳痿)焦虑”。

正文

第一章

我决定开始写这一切,始于我的一些疑问:我想知道,做一个女人,在母系社会究竟是什么样的?她会遭遇性骚扰或性侵吗?她也会时刻感到恐惧吗?她会迷茫于如何做一个女人或母亲吗?在这母系社会里,会打压男人、让男人像父权社会的女人一样吗?会有那权力至高的唯一的女皇帝存在吗?

因此,我开始查看资料。我看了20年前出版的、周华山关于云南摩梭族的人类学作品,书籍《无父无夫的国度》和纪录片《三个摩梭女人》;还有好些不同部族的记录,台湾阿美族、帕劳(帛琉)、百年前的拉梅尼西亚(Melanesia)等等。看完这些母系社会的部族,不得不说,普遍的父权制的社会已经限制了我对社会、文化、话语的想象力,也限制了我在精神分析方面理解人的可能性。这些作品都是好读的、有趣的,还都揭示了另一种全然不同的女性的命运,也包括男性的命运。这些作品让我知道,我对男女平等的想象已经是被父权结构了之后的想象,是局限的,而非宽广的。

在这些文献里,我没有在母系社会里看见什么“女帝”、“女王”这些权力至上者;没有看到由女人来主持的战争;也没有看到对男性的压迫、打压或者轻蔑。反而,我看到了人与人之间的关系轻松自然,同时也强调协作与分工。与我以为的不同,女人也并没有过着比男人更轻松的生活,而是依然劳累,一样要张罗家中的无数事务,从摩梭到传统的帕劳都如此(现在帕劳有钱了,就雇佣菲律宾人来干活),我并没有看到清闲的女人。反倒在摩梭社会里,男人们到了午后就聚在一起聊天,女人还是在干活。

这一章,我将对比父权社会与母系社会下男性女性的基本境况,以及最想说的、同时也是母系社会里最让我吃惊的部分,就是摩梭族的语言。

女人

我们能看到phallus中心的语言所构成的世界里,呆傻的人、精神分裂的人和异装的、想变性的、想雌伏的男人都是没有位置的,是“不正常”的人。而女人,则是看似有位置的“正常人”,实则只是客体,还被切割成几块了。

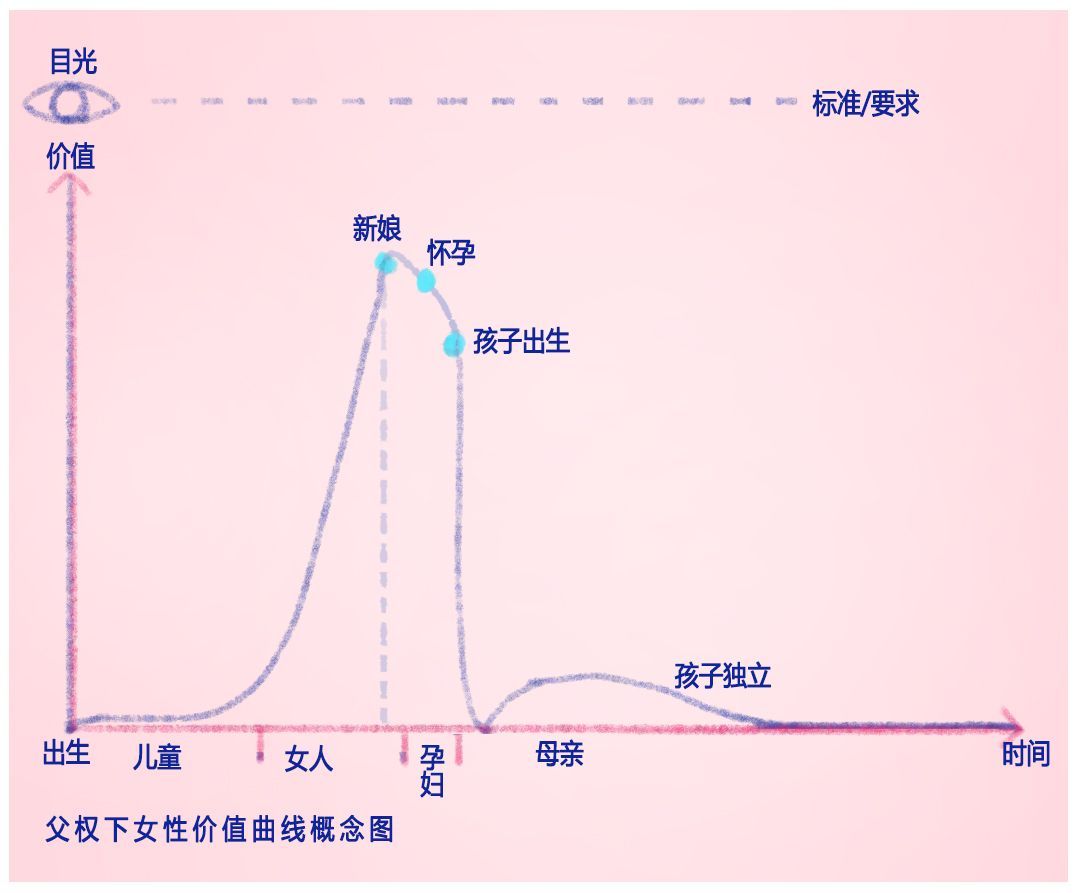

话语怎样切割女人,也构造了女人不可调和的身份问题,这是许多女权主义的文章都曾讲过的。总结下来,父权话语给了女人三种身份:浪荡下贱的“婊子”,被男性欲望的“女人”,生下孩子传宗接代的“母亲”。而这三种身份是分离的、都是客体,还互相矛盾,其中能得到的利益也只是一种许诺。一个女人的一生要面对的往往离不开形成这三种身份的话语,这话语错综复杂、互相矛盾,它决定着、结构着每个女人的无意识,包括对自己的身体想象、自我认知、选择、行动……

如果一个女人梦想着成为“纯洁的新娘”,那她必须就得厌弃浪荡不洁的“婊子”、压抑天然的性欲,不能深究具体的“母亲”要经历什么。绝大多数女人从小就知晓“女人——母亲”这条路,这两种在phallus中心的父权话语下变成:可以被男人欲望的女人才是女人,可以生下孩子传宗接代的才是合格的母亲。一个不被男人欲望的丑女是没有位置的,一个不能生孩子的女人不能称为母亲。在女孩儿时,玩的是芭比娃娃、公主的变装游戏、过家家,听的是公主童话,年龄大些就看言情小说。父权话语权力的运作就这样通过游戏、文学将女孩们的仿同(identification/自我确认)对象、甚至命运的参照写入女孩的无意识之中。但这些游戏、故事与现实的人并不统一协调,这也是许多女性内在冲突不断、对自己厌弃的重要原因。

回到“妓女”“女人”“母亲”的身份分割,这社会对这三种身份的期待、印象总是不可调和的、冲突的。这三者之间的碎裂,会让女人始终无法连贯自己无意识的身体想象。这巨大的话语权力在家庭成员的目光之中运作,比如母亲对女儿形象的想象、批评,人们对女性的评价集中在外形上;这个父权话语还在女人们的内部安置了目光,通过这些运作来构造女性对自己的身体想象。

且在这个phallus中心的世界,女性的目光算不得目光,没有权力,只有男性的目光,也就是phallus的目光才是大他者的目光。这一目光甚至与道德联系在了一起:只有符合phallus中心的道德的女人形象,才是可被看见的女人。这就使得一个道德的女性得是处子、不能有性欲;一个道德的母亲,必须高尚神圣,不能做女人;一个展露性欲的女人又必然低贱。这些悖论浸入日常生活的每个细节,在被成为“女性”的人身上扭结、切割。

这个phallus中心的父权话语也不给女性做为主体的位置。很多女性朋友说起亲密关系中的龃龉,常说的是“总觉得哪里不对”、“说不明白”,或者有说不出来的累,却不知道为什么。在女性的家务劳动该被看见的提议以前,女性的劳动是不被看见的,更不用说情绪劳动。但这又是女性的日常:总是没有自己的语言来描述女性的视角、经验、感受、身体,没有任何话语支持女性,总如在黑雾中跋涉,连自己也看不清。由此,女性要成为主体,成为自己的主人总是非常非常困难的,并不是急起来骂婚驴,或者指导一番“应该如何如何”就能做到的。深刻的无助、迷茫、helpless、失语与恐惧、疼痛往往是女性的一部分。女性只是看似四肢健全的残疾人,又由于这看起来的健全,而深深地遮蔽了无(nothing)的境况。

我开始学习精神分析后就常想:有没有一个词就如phallus一样,它能统称女性从阴门、阴道到子宫,这里外的生殖器;它在符号、语言层面是有地位的,是有连续性的,就好比我们说“太阳——阳光——阳刚——阳具”那样正面,是重要的、连续的;它能让女性成为言说的主体,能让女人认为自己就是自己的主人,而非一生的努力仅是为了成为被爱的人。这些想象常盘旋于我脑中,直到这次了解了母系社会,我才看到了另一种以“母”为中心的语言、话语系统的建构。

与大部分父权社会的语言不同,摩梭的语言里最关键的一个字是“mi”,母亲的意思。与父权社会的父亲不同,在摩梭母亲并不是唯一的或者相互竞争的。如果一个家庭里有三个姐妹,无论谁生了孩子,孩子们并不分辨谁是生母,而是按年龄喊她们“大mi”、“二mi”。

在摩梭的语言里,有几种类别的词是以为中心“mi”组词的:

一是凡是与母亲、妇女以及雌性动物相关的,还有善于生育繁殖的昆虫;二是表示伟大、大的、正的、好的,比如“大官”叫“o mi”,直译就是“头上的女人”;三是是一些自然崇拜,比如太阳、月亮、山川以及一些动物;除此之外,还有人身体的器官以及生活、劳动器具。在这样的语言世界里,“mi”无疑是占据着最重要的位置,构成了摩梭符号界的主能指,在社会文化中运作着,结构着摩梭人的无意识。

在摩梭族居住的泸沽湖旁有座狮子山,关于这座狮子山摩梭有一个格姆女山神的神话,她美丽潇洒,迷倒周围的男山神们。在这词语链条中,狮子——女神——女性,并无矛盾十分流畅,而大部分父权文化中一提到狮子就想到雄狮——雄性——男性,或者雄狮——雄性——雄起——阳具。神话与词语、语言一样,也是话语的一种,也同样在塑造着该文化族群的无意识。

在构造上女性生殖器很难被女性自己观察到,在父权社会女性生殖器更加是被隐形的。直到现在,许多女孩发育了第二性征后依然对自己的生殖系统十分不了解,更不用说农耕时代了。在摩梭的情况则十分不同,神圣的狮子山山脚有一个山洞,是当地的圣地,它的形状正好与女性生殖系统相对应:从入口(阴门)进入到狭窄的通道(阴道),再进入宽阔的内部山洞(子宫)。也因此,摩梭女人对自己身体的想象,也不会如父权下的女性一样,对自己的身体想象含含糊糊的。

摩梭女人也不烦恼自己做了母亲是不是就没了女人味,或者成为母亲之后厌弃女性化的一面,觉得太有女人味的不是正经女人,做了母亲后仍有许多男性伴侣的女性并不少见。在摩梭,如果女男看对眼了,那么男的晚上就可以到女方的房间里去,白天再离开。不管男女,都可以同时跟不同的人有性关系,如果想一辈子单身,也无人强迫。生了孩子,是女方家族的人共同抚养,压力小,对孩子爱护也多,而且她们会算着人口,决定是否停止家里女人们性方面的活动。对性自然的态度,也令摩梭不存在性的污名。在摩梭的语言里,不存在“性骚扰”、“处女”一类的说法,对女性的轻蔑、侮辱对当地人而言是不可思议的。在父权社会,性的污名大多针对女性。女性的性欲被当作不可控制却必须要被控制的东西,长期招致打压。除了妓女,女人不能随意表达自己的性欲,如果表达了,那就是“婊子”。在周华山的纪录片中就提到:来摩梭旅游的汉族男游客,很多把当地女人当作可以随便上床的浪女,而且十分傲慢,常随意借机性骚扰摩梭女人。

在摩梭语言中主要的词语、词语链条围绕着“mi”来构成,“mi”成了象征界的主能指。摩梭女人的身份与无意识身体的想象,也与被切割的父权下的女性不同,在她们的文化里,女人、母亲也可以有性欲,母亲依然是有魅力的女人,不会迷茫于如何同时兼具一个女人与母亲的身份。无论语言之中还是语言之外,摩梭女人在当地都有着不被轻视的位置,她们的劳动能被看见,在家里有话语权。可以说,在拉康提出的三个根本向度的层面(象征、想象、实在)上,摩梭女人都是完整的、重要的、可以被崇拜的。对一个摩梭女人来说,她就是一个自然的人。她没有遭到轻蔑、无视、否定、切割,没有因难以协调的身份而起内心的冲突;她想扮男装,就扮,她想一辈子单身,就单身;她还受着尊重,没有羞辱、没有孤立,她可以勇敢又快乐地做她自己,就算她已经是一个母亲。

男人

一说到母系社会,男人们总会想到过于强盛逼人的母权,或者男人会受奴役了。那么男人会做着辛劳的活儿或者被当作好看的花瓶,甚至是被家暴的对象吗?与我想象的相反,无论是在摩梭、还是在帕劳,生活中的劳动,最辛劳的还是女人。社会文化也不打压男人,反而对男人很尊重,尤其对做了舅舅的更加敬重。

摩梭与许多父权社会传统的性别分工一样,也是女主内、男主外。在走茶马古道的时代,是男人外出、女人在家里的;如果是村里的事情,也是男人负责公共事务,女人负责家里的事。传统摩梭族是家屋制的,以家屋生活为主,而非现代的小家庭大社会,或者汉族传统中小家庭大宗族。在家屋中,女人作为屋主,需要做的农活儿和家务很多,从养猪到育儿,一天忙个不停。在旅游开发前,村里的公共事务是比较少的,摩梭男人也就清闲。在帕劳和阿美族,女人们也是忙家里的活儿,挖芋头、准备食物、祭祀,从早忙到晚。如果有部落间的战争,男人们则要在“男子会所”接受年长男子的军事训练。如果没有训练,就在男子会所里学习技艺,这里女人不能踏足,男人聊什么都可以。

父权社会的成年男性总担忧着自己“父亲”的位置。phallus中心话语下的男性“不能说不行”,必须确保自己身上的阳具(phallus)的光辉,确保phallus式的权力行使到位,再加上语言中对女性生殖描述的空白甚至打压,这一悖论让男性对女性的子宫总怀有无意识的未知的、失控的焦虑:“这个孩子到底是不是我的?!”孕育生命,最直观的依然是属于女性的能力,而这能力在层层遮蔽下更显神秘,男性也就更焦虑于自己在新生儿的孕育中所起的作用。女性的生殖器:阴门、阴道、子宫,总如同失控的黑洞,总有阳具(权力)到不了的地方提醒着他最害怕、焦虑的“无能”(阉割)。这也就导致了男性不得不更依赖父权话语来强调男性的作用:“插入”、使女性怀孕的男性功劳;以及赋予孩子自己的权力。这也是为什么大部分女性对孩子随母姓无感,而许多男性崩溃般的无法接受的原因。

那么,在母系社会的男人,这种焦虑会被放大吗?他会觉得自己“没用”吗?或者他会焦虑于父亲的身份吗?许多游客认为摩梭人是“滥交”,摩梭孩子不知道谁是自己的父亲。但现实并非如此,摩梭人为游客的误解感到十分愤怒,她们和孩子都非常清楚谁是孩子的父亲。

更让摩梭男人轻松的是,由于母系社会非phallus中心,反而摩梭男性既不会被轻蔑,也不会有任何“男子气概”、“男人行不行”的焦虑。行就行,不行就不行,生活中有其他更重要的事。我第一次看到放松、自然的、知道爱自己的男性是在摩梭族的纪录片《三个摩梭女人》中,我非常吃惊。在我的人生经历里,我认识的男性总在剥削自己、对自己十分盲目,无意识层面都是焦虑。

摩梭文化也不会认为男人“没用”。从关于孕育生命的谚语就能看得出来:“天上不下雨,地上不长草”。如果天上下雨地里没有种子,或者地里有种子却没有雨,都是不可能长草的。孩子的孕育也是如此,这是两性协作的结果,没有斗争,没有谁是被动的,没有谁的功劳更大,并不存在“是男人让女人怀孕的”的说法,而就是协作而已。

在母系社会,如果一个男性不能让女人怀孕,也不是什么大事(说是女人来“传宗接代”,但女人不能怀孕也是不要紧的,过继没有血缘关系的孩子继承家屋也可以)。在摩梭,做孩子的父亲,需要做的也就是一些节日送些礼物,养育、教导下一代的责任,是放在家屋姐妹的孩子身上的,其它责任就如前文所说是“男主外”,负责礼仪、交际,或者走马帮做生意。

在马林诺夫斯基所记载的拉美尼西亚,当地人认为孩子是精灵抱到母亲的肚子里来的,父亲与孩子的生育无关。当地也不像摩梭没有婚姻制度,男女会结成小家庭。与父权社会的父亲非常不同,父权父亲的职能被分割到了不同的人身上,也就没有了爱与威严的冲突。在当地,丈夫必须帮助妻子看护孩子,他是孩子的玩伴、最亲密的朋友。孩子的舅舅是严厉的权威者,负责教授孩子巫术一类的技艺。马林诺夫斯基描述拉美尼西亚的父亲的角色时,这么说:

“子女永远感觉不到父亲的重手加到自己身上,父亲既不是子女的宗人,也不是子女的主人,更不是子女的恩人。父亲并没有权力或专权,然而他仍然像世界上平常的父亲一样,对子女感到强烈的爱。”

“这样的社会使他在神经上、企图上、经济责任上都少压迫,所以能够自由地沉溺在父亲的本能里面。”

在父权社会里,一个人将以男或女的身份出生是出生前就被铺好的路。家庭、乃至家族会为还未出生的孩子编织关于ta的未来的想象、思考ta的名字。这些编织,便将这孩子编织入语言、时间之中,也就是拉康所说的“人是言在”,言说使人存在。对孩子的期待,使让孩子存在的言说始于ta还在母腹之中的时候,这些期待的言语又离不开phallus中心的话语。如果婴儿是男孩,那他就是被期待的孩子;如果是女孩,那么孩子被期待的故事将大有不同,不再是建功立业、实现价值。这些言说对一个人存在的影响是至关重要的,在一个非常重男轻女的家庭里出生的女儿就算活着,在存在层面也会遭遇危机。

母系社会虽然母系,但没有非要生女儿不可的情况。在摩梭,男人也可以继承母姓,成为当家人。摩梭孩子出生后,她们也不在意ta的性别,并不觉得这有什么重要的。在纪录片《三个摩梭女人》中,一个摩梭女人生完孩子跟同学打电话,同学问她:孩子是男的女的?她也不知道,便问接生的妈妈,但妈妈也不知道,还得临时去看一看孩子是男是女。

在父权社会,家长就会因为婴儿是男或女而有不同的摆弄孩子身体的方式。男孩会被逗玩和炫耀生殖器,成人作为婴儿的大他者,目光总聚焦在孩子的阴茎之上,使得孩子长大后欲望着这样的目光,且认为是理所当然,也就不必奇怪为何网上那么多男性将自己阴茎的照片随意地发给网上的女孩们了。

另一方面,什么都没有,也就什么都不是的女孩,则很小的时候就被要求不许调皮,她们的身体没什么东西值得炫耀,她们的将来也没什么可期待的。同时,父权制下的母亲,也是做为“什么也没有”的女儿长大的,因此,在养育孩子时,会更看重拥有阳具的“儿子”。令儿子更难摆脱phallus执着而成为自由的人。这些细节的影响没入日常、不断累积的,最终使父权的话语指挥着所有人。

在摩梭的男人,不需要执着于证明自己与phallus的关系,不需要总在焦虑着要证明自己有phallus,或者焦虑于无能(被阉割)的可能,愤怒于phallus利益的破灭。无论作为儿子、舅舅、父亲,他们有职责却无压力,他们远离phallus,阳具不能评判他们,也不重要,只是一样自然之物,还有更多更重要的事物。因此,当我看到纪录片中摩梭男人笑着说“爱自己”的时候,我太震惊了,我未曾从一个男性身上,听到这句话,或看到这句话的可能性。不是自恋、自负,或聚焦于phallus,而是一种真正的、把自己当人的爱。不是把自己当作阳具的附庸,而是真正地做他自己。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐