跋涉穿越歌樂的幽深迷宮──《當代歌曲哲學》譯後問答(兼導讀)

按:這是我為巴布.狄倫(Bob Dylan)《當代歌曲哲學》(The Philosophy of Modern Song)寫的七千字導讀。這本書正體中文版由我翻譯,正文九萬字,譯註三萬字,與這篇導讀一齊另外印了64頁的別冊,我想是對得起狄倫他老人家了。

👉👉👉 購書請參考這個連結。

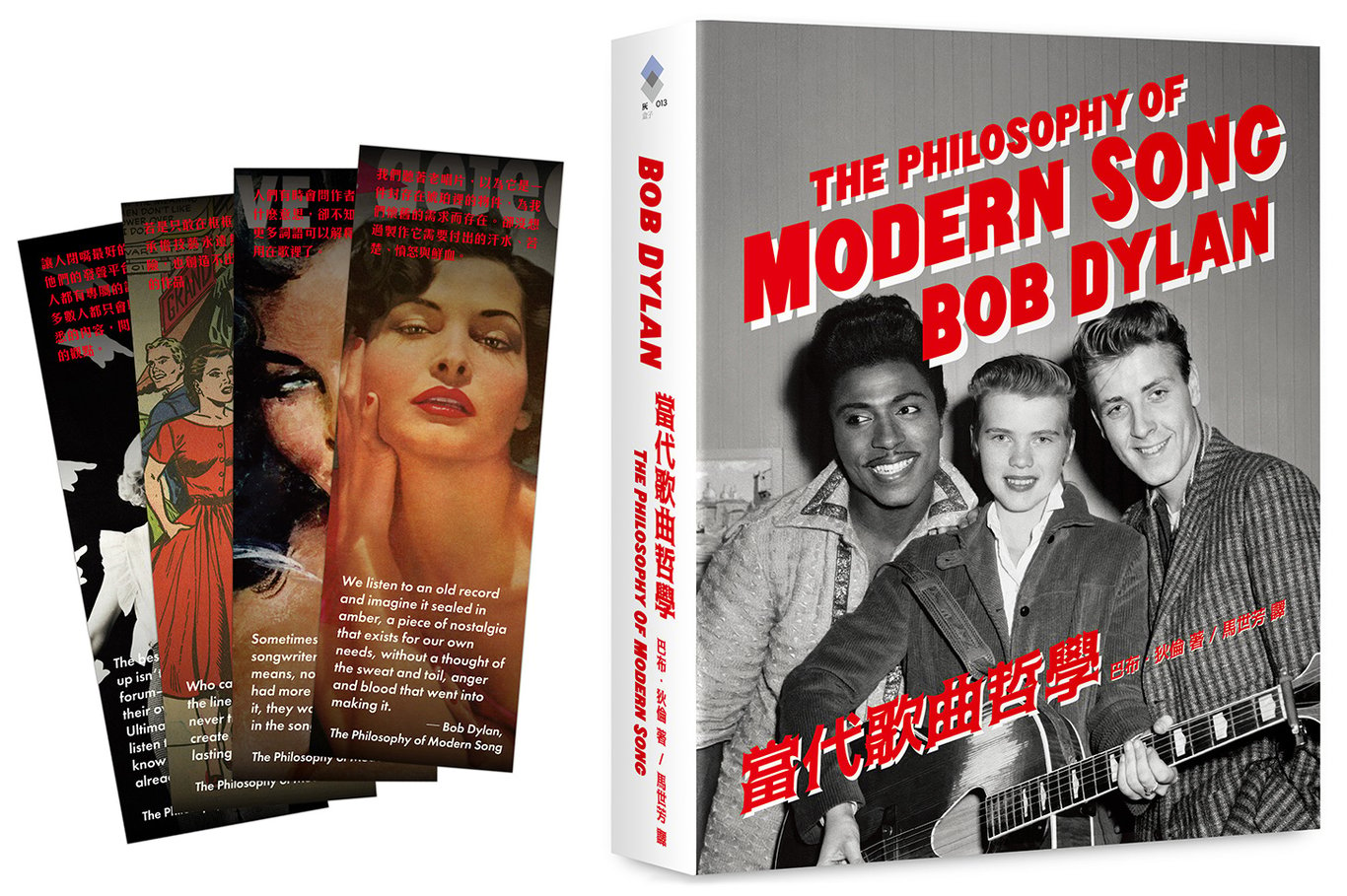

問:封面那三個人是誰?

答:從左到右是小理查(Little Richard)、愛麗絲.雷斯利(Alis Lesley)、艾迪.科克蘭(Eddie Cochran),這幀照片攝於1957年,三人遠赴澳洲雪梨準備展開巡迴演出。當時小理查二十五歲,雷斯利和科克蘭都是十九歲。

左右兩位男子都是名震樂壇的早期搖滾先驅,也是狄倫少年時代的偶像──狄倫十六歲就組樂團玩搖滾,當時他是鋼琴手(和小理查一樣),曾在校園才藝表演時音量太大,被校長拔了插頭(彷彿預言了1965年的新港民謠節事件)。在希濱高中(Hibbing High School)畢業紀念冊上,還沒改名「巴布.狄倫」的十八歲的羅伯.齊默曼(Robert Zimmerman)寫下了他的志願:「加入小理查(的樂團)」。

狄倫在書裡有兩章專寫小理查的歌,也在文中提到過科克蘭的作品。對熟悉老搖滾的樂迷來說,他們是「國父級」的名字。相較之下,站在中間抱著吉他的愛麗絲.雷斯利,記得她的人已經不多了──她只出過一張不算紅的單曲,1959年便淡出歌壇。在幾乎完全由男性主導的早期搖滾樂壇,她梳一頭貓王艾維斯的髮型,赤腳登台彈唱山鄉搖滾(rockabilly),別號「女貓王」,堪稱女性rocker的先鋒──西方樂壇歷來有不少女歌手被冠上這個稱號,雷斯利可能是最早的一位。貓王艾維斯(Elvis Presley)本人看過她的演出,頗表讚許,兩人還曾開心合影。

這張照片來自搖滾樂的第一個黃金時代。那些喧嘩放肆的歌曲從收音機和手提式電唱機唱響,讓流行歌展現了前所未有的青春野性,感染了千千萬萬青少年,包括少年狄倫。拍下這張照片之後兩年,愛麗絲.雷斯利告別歌壇。次年艾迪.科克蘭車禍身亡,時年二十一歲。

狄倫上大學之後,聽了伍迪.葛瑟瑞(Woody Guthrie)的歌,才一頭栽進民謠的世界。他變成中輟生,千里迢迢跑去紐約想見葛瑟瑞一面,之後便是眾人熟悉的歷史了。

問:為什麼書名叫《當代歌曲哲學》?這是一本什麼樣的書?

答:這裡的「哲學」並不是學術名詞,而比較像是「人生哲學」、「處世哲學」的那種「哲學」。這本書可以理解成「巴布.狄倫藉著流行歌曲,闡述種種世事與人生的道理」,當然,也穿插了許多他對歌樂這門手藝的洞見。

狄倫寫了關於六十六首歌的論評隨筆,這些歌都不是他的作品,年代有遠有近,最老的歌來自1924年,最新的是2004年(卻是重新詮釋19世紀詞曲作者史蒂芬.佛斯特[Stephen Foster]的歌)。六十六首歌之中,有二十八首來自1950年代,也就是他青少年時代的流行歌(其餘三十八首之中,1960年代十四首,1970年代十三首,1920、1980、2000年代各三首,1940與1990年代各一首)。

這六十六篇文章有長有短,多半分成前後兩個部份:第一部份以「你」為敘事主體──這也是他寫歌詞常用的敘事視角,用意識流般的綿密文字把讀者帶進歌中場景(經常是某種困局)。第二部分則是狄倫關於這首歌的議論。前者意象濃稠如夢,遣辭乖張奇崛。後者文風清朗,比較接近他寫自傳《搖滾記》(Chronicles: Vol.1)的筆路。

此外,這本書穿插了大量的彩印插圖,呼應歌曲時代背景與歌詞主題。狄倫說:「它們是文本的搭檔,以相同方式參與其中,共享同樣的成果。它們提供了一些你可能不會特別注意的概念和聯想,也是視覺上的互動。」(註1)它們不僅僅是說明性的附圖,也是對正文的評論和補強,蘊藏許多典故和巧思,讓這本書不僅「耐讀」,也很「耐看」。

問:所以這本書是「巴布.狄倫推薦六十六首經典曲目」嗎?

答:不是的。狄倫選這些歌比較是方便他「借題發揮」開展論述、說他想說的故事,他從來無意建立具備「代表性」的歌單,選入的歌甚至有幾首未必是他多麼喜歡的作品。許多他尊崇、欣賞的歌手,比方伍迪.葛瑟瑞、李歐納.柯恩(Leonard Cohen)、披頭四(The Beatles)、尼爾.楊(Neil Young)、瓊妮.米雪兒(Joni Mitchell)都沒有入選。小理查、貓王艾維斯、強尼.凱許(Johnny Cash)、威利.尼爾森(Willie Nelson)與巴比.達林(Bobby Darin)則各有兩首入列。

順帶一提,有人指出這六十六首歌裡只有四首是女性的創作,據以批判狄倫有「厭女」嫌疑,我想是弄錯了重點。

問:這六十六首歌有什麼共通之處?

答:這些歌各自拿出來聽,很難說有什麼共通之處。當然,狄倫對早期搖滾和「亡命之徒」鄉村音樂(outlaw country)的偏愛顯而易見,但這個歌單也包括藍調、靈魂、藍草、爵士、古早草根歌謠、當代民謠、抒情金曲、搞笑歌、重搖滾、龐克、前衛搖滾、迷幻搖滾等曲風。

這些歌被狄倫一寫,便都織進了他的世界──那是一個危機四伏,充滿焦慮、恐懼、背叛與幻滅的世界。戰火沖天,人欲橫流,邪靈與巫術大行其道,末日就在地平線彼端。江湖水深,真愛真情稍縱即逝,官能的歡愉和痛苦都成為揮之不去的包袱。我們在黑暗中摸索,被昔日的幻夢糾纏,總是在路上,總是被驅趕,目的地卻愈來愈模糊。你漸漸不確定自己是誰,為何總在原地打轉……。

問:這是巴布.狄倫的第幾本書?他為什麼要寫這本書?

答:除了歌詞和零星的篇章,這是狄倫出版的第三本書。第一本是1966年完成、1971年發行的長篇散文詩《狼蛛》(Tarantula),它是類似意識流的「自動書寫」,非常難讀。直到2004年他出版自傳《搖滾記》,我們才總算發現只要狄倫願意好好寫,他可以是一位多麼優秀的散文家。《紐約時報》盛讚此書「敘事清朗而不拘於一線,在時光中迴旋穿梭,卻仍能連篇訴說精采故事。」然而,儘管原書名有個「第一部」的副標,狄倫似乎不打算繼續寫第二部。有些評家認為《當代歌曲哲學》或許可以當成《搖滾記》的續集來讀──儘管兩本書從文體到主題都不相同。

《當代歌曲哲學》是狄倫2016年獲諾貝爾文學獎之後出版的第一本書,但它早在2010年便已開筆寫作。若非疫情讓狄倫趁暫停巡演的兩年空檔把它寫完,這本書的出版時間恐怕還在未定之天。

這本書的發想,可能和狄倫2006到2009年錄製的三季「主題時光電台」(Theme Time Radio Hour)節目有關。他和衛星電台合作錄製了一百多集廣播節目,每集一個主題,每次播放十幾首相關的歌曲。三年下來,狄倫總共播了一千八百多首歌,遍及各個年代和樂種。與媒體印象中省話、內向的形象相反,廣播節目裡的狄倫風趣健談,無所不聊,大家意外發現他也可以是個相當精彩的主持人。不少節目主題都出現在這本書裡,包括「錢」、「年輕人和老年人」、「鎖與鑰匙」、「離婚」、「槍」、「鞋」、「傻瓜」等等。「主題時光電台」節目都能在網上找到,推薦大家一聽。

問:儘管評論的都是别人作品,狄倫在書裡有寫到自己的事嗎?

答:狄倫很少直白地寫自己,但書裡確實有不少段落讓我們聯想到他的經歷。

比方說,狄倫從1988年開始展開所謂「永不休止的巡演」(The Never Ending Tour),截至2024年底,已經在全世界累計演出超過三千場。在書裡,他屢屢提到「在路上」的狀態:「在路上的好處就是任何事物都不會困住你,連壞消息也不會打擾你。你為別人帶來快樂,把悲傷留給自己。」

不過,在《華爾街日報》新書專訪裡,他否認這段話被解讀成自己持續巡演的原因,並闡述了真正的理由:「(巡演)是一種完美的方式,讓你既能保持匿名,又能融入社會秩序。你主宰自己的命運,可以操弄現實,並以正確的態度穿越時間與空間。這條路並不好走,不是嬉戲玩樂,更不是迪士尼樂園。這是一片開放空間,有著水泥柱和鐵製地板,伴隨責任與犧牲。命運為我們某些人安排了這條路,把我們放在這個位置。它不是人人都能承受的。」

狄倫描述音樂人搭豪華巴士巡演的種種:車上有酒吧、包廂、廚房、淋浴間,甚至還可以做蒸汽浴,並想像一首歌若描述巡演中令人不快的種種,或許可以寫到「巴士上故障的暖氣管、旅館窗外的警笛聲、德州邊境過於熱心的安檢、一場新墨西哥演出之後蔓延整個樂團的抗生素難以根治的淋病、味道可疑的微波玉米捲餅、兩次洗衣日之間的漫長等待、還有巴士司機離婚過程的過多細節。」──那會是很精彩的一首歌呀。

講到離婚,狄倫寫到專打離婚官司的律師,簡直咬牙切齒:「離婚律師才不在乎家庭的羈絆,他們的本職就是破壞。他們拆散一個個家庭,多少離婚律師間接導致青少年自殺、養成連環殺手?就像那些無須親眼目睹自己把男孩送上戰場的將軍,這些人雙手沾滿鮮血,佯裝無辜。」這是狄倫自己經歷兩次離婚的痛切體驗嗎?──幸好他的兒女事業有成,並沒有變成連環殺手。

在另一篇關於歌手強尼.佩切克(Johnny Paycheck)的文章,他解釋「人為何要改名字」:「人們改名的原因很多。有些是因為宗教儀式、成年禮或移居他鄉而必須改名……也有一些人是自己改了名字的。有的是為了逃避無形的惡靈,有的是為了追求另一片天地。」

這段話很難不讓我們想到「巴布.狄倫」正是他為自己發明的名字,並且在法律上正式取代他出生的本名「羅伯.艾倫.齊默曼」──他的兒孫從此都姓「狄倫」了。

有些段落也可以解讀成繞著彎在誇自己,比如他讚揚創作歌手湯斯.范.贊特(Townes Van Zandt):「評價詞曲作者的方式之一,就是看看哪些歌手唱過他的作品」──我們又怎麼可能忘記歷來多少偉大歌手唱過狄倫寫的歌呢?

年逾八旬的狄倫,既不倚老賣老,也不打算討好年輕人。他說:「每一代人都有權從前代人的遺產中選擇他們要的,帶著同樣的傲慢自大和自以為是,上一個世代挑揀前人遺骨亦是如此。」──我們自然會想到1960年代那個桀驁不馴的青年狄倫,融民謠、藍調、搖滾與「垮掉一代」(Beat Generation)詩歌於一爐,從此改變了流行樂的歷史。而行之有年的「錫盤巷」(Tin Pan Alley)流行金曲,便因歌壇風向轉變而漸漸式微了。狄倫在書裡屢屢提到那些乍看簡單的公式情歌其實一點都不簡單,我們也會想到晚年的狄倫一連發行了好幾輯翻唱戰後經典流行曲的唱片,向法蘭克.辛納屈(Frank Sinatra)演唱「偉大美國曲目」(The Great American Songbook)的時代致敬。

當然,狄倫不會告訴我們這些段落是不是在寫他自己。畢竟他在書裡也提醒過我們:「瞭解一位歌手的生平故事,對認識一首歌未必有幫助。一首歌讓你對自己的生活產生什麼感受,才真正重要。」──想想狄倫這些年被多少人寫過多少冊未經授權的傳記,這段話不是隨便說說而已。

問:狄倫關於歌樂這門手藝的洞見,可否舉幾個例子?

答:比方他講創作心法:「歌曲創作最重要的一環,是剪裁編輯——把思想提煉成精華。新手作者經常用繁複華麗的修辭掩飾自己,藝術卻往往存在於未言之處。」

他在《華爾街日報》新書訪談的一段話,可以作為補充:「正如米開朗基羅從堅硬的大理石剔除多餘的部分,發現其中大衛王的形象……就像我寫歌的方式,我總會盡量寫多寫滿,再削除多餘的字句,直到找到真正的核心。」

我們常在面對作品的時候焦慮「看不懂、聽不懂」,甚至為了追求那個「懂」而不斷鑽牛角尖。狄倫是這麼說的:「正如一切藝術作品,歌曲不求理解。藝術可以欣賞、可以詮釋,但很少需要理解……必求甚解,往往一無所獲。」他還舉了個例子:「音樂學得愈深,你懂得的反而愈少。舉兩個人為例:一個研究複調音樂理論,另一個聽到悲歌就掉淚,請問誰更懂音樂呢?」──當然,研究音樂理論的學者聽到悲歌也是可以掉淚的,但我們都知道他的意思。

狄倫應該是有史以來被問過最多次「某一首歌是什麼意思」的音樂人吧?他的回應是:「人們有時會問作者某一首歌是什麼意思,卻不知道他們若有更多詞語可以解釋,早就通通用在歌裡了。」

關於歌詞寫作,他很明白地告訴我們:「那些字詞是為耳朵而非眼睛所作。正如喜劇中一個貌似簡單的句子可以藉由表演的魔力變成一則笑話,文字一旦結合音樂,也會發生無法解釋的奇蹟。」──許多人孜孜考掘狄倫的歌詞意涵,但很多時候他考慮的並不是「怎麼寫」,而是「怎麼唱」。

他指出「寫出一首好歌」和「錄成一首好歌」的區別:「一首精彩非凡的歌和一張精彩非凡的唱片,兩者未必是同一件事。歌曲在錄音室裡會變得難以捉摸,它們會從你指縫溜走。有些我們最喜歡的唱片充其量只是寫得很平庸的歌,但當錄音機啟動,它們卻不知怎地變得栩栩如生。」

狄倫從來不耐煩在錄音室裡精修細改,他喜歡捕捉歌曲在第一時刻「樹頭鮮」的狀態。而他讓一首歌「活著」的方式,就是在舞台上持續改造它。編曲、旋律、歌詞都會在舞台上不斷演化出新版本。用他的話來說,唱片只是歌曲生命史初期的「一幀快照」。

在這本書,狄倫討論了許多「古老」的歌──那些距今好幾個世代的作品。關於「懷舊」這個標籤,他說:「人們往往把傳統和僵固混為一談。我們聽著老唱片,以為它是一件封存在琥珀裡的物件,為我們懷舊的需求而存在。卻沒想過製作它需要付出的汗水、苦楚、憤怒與鮮血……這張唱片充其量只是這群音樂人在那個當下的一幀快照。一幀快照也可以引人入勝、具有藝術價值,而正是時間長河中選擇的那個瞬間,使它得以不朽。」

問:我們都對青少年時代的流行歌最有感情,看來狄倫也不例外。他在書裡對當代流行音樂和流行文化有什麼看法?

答:狄倫聆樂品味之深之廣,令人咋舌。古謠、山歌、鄉村、藍調、民謠、爵士、搖滾、電音、重金屬,他什麼都聽。狄倫對嘻哈也頗有興趣:他在書裡提到了黑幫饒舌樂,論及嘻哈歌手大個子小子(Biggie Smalls)和傑斯(Jay-Z)的用韻,吹牛老爹(Puff Daddy)的歌詞,Run-DMC和史努比狗狗(Snoop Dogg)的球鞋,還有「惡棍人生」(Thug Life)紋身貼紙。

狄倫能從貌似不相干的類型間找到共通處,他對藍草音樂(bluegrass)和重金屬搖滾的比較令人拍案叫絕:「藍草是重金屬的另一面,兩種樂風都深植於傳統,幾十年來,這兩種音樂在視覺和聽覺上都沒有什麼變化……兩者都有歷史悠久的樂器編制,並固守音樂形式。」

狄倫對音樂錄影帶(MV)成為流行歌標準配備似乎不以為然──MV拍得愈好,我們對那首歌的想像就愈受限。甚至反客為主,歌曲變成了影片的幫襯。他說:「音樂錄影帶大行其道以來的歌很少成為傳唱不輟的經典金曲,我們都被框進了其他人詮釋歌詞所得的訊息。」

狄倫對這個資訊爆炸的時代也有意見:「什麼都搞得太滿,我們被填鴨式地灌輸一切……或許這就是為什麼音樂不再是人們寄託夢想的所在,夢想在那種真空環境裡只會窒息。」身處分眾行銷手段愈來愈細密的世界,狄倫的批評語帶詼諧:「當最受歡迎的音樂類型之一竟被稱為「另類」(alternative),音樂產業便陷入了困境。」至於演算法為消費者量身打造的無窮選項,他說:「不僅僅是歌曲——電影、電視節目、甚至服裝和食物,一切都是過度包裝的分眾市場。」

若人人毫無自覺,終究得自食苦果:「讓人閉嘴最好的方法不是剝奪他們的發聲平台,而是讓每個人都有專屬的講台。最終,大多數人都只會聆聽他們早已熟悉的內容,閱讀他們早已認同的觀點,他們會反覆咀嚼那些索然無味的陳腔濫調……這相當於讓八歲小孩自己決定飲食,結果一定是餐餐都吃巧克力,最後營養不良,牙齒爛光,體重暴增到五百磅。」

狄倫甚至從「我們如何觀看自己」聯想到視訊軟體和深偽(deep fake)技術:「從別人拍的照片裡總是很難看清自己。人類最初的自我意識來自溪流的倒影,然後是鏡子。最後,我們終於能從照片看到自己的形象,接著是Skype、Zoom、FaceTime──我們得以見到別人眼中的自己,不像鏡子裡、溪流中、乃至街頭櫥窗玻璃上那個左右相反的鏡像──這感覺似乎不太對勁,或許也替深偽和其他造假之道開了一扇門。」

狄倫還寫到了當道的社群媒體Facebook、Twitter、Instagram,他在訪談中補充說:「我認為這些網站為許多人帶來快樂,有些人甚至在那裡找到了愛情,我覺得那是很棒的事……你可以重塑一切,抹除記憶,改變歷史,簡直有無窮無盡的可能。但它們也會分化我們,讓彼此愈加疏離,使人們互相對立。」這個時代愈來愈追求「表演型人格」這件事,他也看得很通透:「為了有更好的故事可講,人們愈發誇張地表現自己,以免讓觀眾失望」,似乎一語道破了社群時代的流量焦慮現象。

問:我讀這本書,覺得狄倫有些觀點很不「政治正確」。

答:狄倫的確對矯枉過正的「政治正確」嗤之以鼻。他為美洲原住民乏人聞問的際遇抱不平,順便酸了「那些一天到晚滿嘴公民權、女權、同志權、動物權的人」一把。他抱怨人們不看老電影,「或許只因為某個兩分鐘的片段如今顯得政治不正確」。

書裡有些意見之「政治不正確」簡直令人啞然失笑、甚至為他捏把冷汗。比方他為「多妻制」說話:「哪個飽受殘酷社會糟蹋、前途無望的可憐女人,不會希望成為富人的眾多妻子之一?」,比方「花錢買春才是最划算的選擇,複雜關係則需要付出高昂的代價」,又或者「婚姻是為孩子而存在的。沒有孩子的夫妻,不算一個家庭」。

讀者當然可以自己判斷是否要接受他的意見。但要小心:他始終是個狡猾的作者。你往往不知道他講這些是認真的,還是一場角色扮演。就和他的歌詞一樣,最好先別把第一人稱敘事都和他本人畫上等號。

問:你建議我們怎麼讀這本書?很多人名和歌名我都沒聽過,怎麼辦?

答:作為中文世界的讀者,我們讀這本書可能碰到的屏障,主要是語言、文化和時代的差異。我的建議是:這六十六首歌不必照順序讀,只要翻到有興趣的文字或插圖,隨便從哪一頁開始都可以。書中大量的人名、歌名、書名、影視作品、乃至於中文讀者可能不熟悉的典故,都盡量做了譯註。若要進一步了解相關背景,網上也都能輕易查到來歷。

六十六首歌網路上都找得到,串流平台也有許多樂迷製作的現成歌單。若要查歌詞,我習慣上 genius.com 這個讓歌迷寫「共筆」註釋的歌詞網站,可以順便看看大家的解讀。再搭配維基百科條目介紹,並善用AI協助翻譯與問答,應該很快就能掌握那些作品的內涵與背景知識,還可以趁機見識一下原本陌生的曲風。

除了音樂,狄倫在書裡提到了大量電影作品,其中多數經典名片都能在線上平台找來看。他是個超級影迷,聊到電影就停不下來,尤其那些好萊塢黃金時期的經典老片,並希望在手機上看短影音的年輕人也願意給黑白片影史經典一個機會。他甚至說:「人們總在談論如何讓美國再次偉大,或許他們該從電影開始下手。」

假如此書提早二十年出版,讀者若想蒐齊這六十六首歌,並立志聽遍看遍書裡引用的各種作品,將是一樁曠日費時的大工程。如今我們動動手指頭,就能把書裡提到的絕大部分作品一網打盡,就看讀者願不願意多花一些時間沉浸其中了──對有心自修的文藝青年來說,這是最好的時代。

問:為什麼我們該讀這本書?

答:《當代歌曲哲學》是一位改變流行音樂史的巨匠年逾八旬才完成的「歌手談歌之書」。當你伴隨一首首歌讀完一篇篇文字,你不但跟著他跋涉穿越歌樂裡深邃廣闊的世界,也對美國百餘年來庶民文化乃至集體心理狀態的演變,進行了一場深刻的探索。

狄倫評點歌手特色,往往別出機杼,屢有妙喻。他解釋歌曲,常能三言兩語點透作品妙處,兼顧技巧、風格與時代精神,犀利無比。

他論評世道、諷喻政治社會,筆鋒遒勁,誰都不討好,卻又常在出人意表處透露黑色幽默。他好惡分明,卻也有著深不可測的智識涵養與老辣的江湖智慧。

狄倫文中最迷人的段落,就像他的歌詞,總有耐人尋味的歧義,能讓你掩卷長思。分享我最喜歡的這段:「不了解過去的人注定會重蹈覆轍。但只知道不停為過去加註解的人,也注定要陷入永無止境的重複之中。」

問:最後,作為譯者,你有哪些話想說?

答:《當代歌曲哲學》總篇幅並不厚重──譯成中文大約九萬字。然而狄倫行文獨樹一格,幽深如迷宮,文句更常帶音樂性,不愧歌人本色。但願我的譯稿不辱使命。

為了讓讀者更容易進入狄倫描述的歌樂世界,我寫了三萬四千字的譯註,並在查證的過程中發現狄倫(不知是否故意)寫錯了一首歌的製作人,並很可能虛構了一張不存在的唱片。我猜這是狄倫促狹的慣技,是他和讀者開的小玩笑。

特別感謝漢學家、翻譯家費正華(Jennifer Feeley)協助審閱譯稿。她是出色的當代漢語文學研究者,早在《巴布.狄倫歌詩集》翻譯過程中,她便提供了許多幫助。她不但細心替本書譯稿糾錯,還為雙關語和聲韻的處理提供了寶貴的建議,非常受用。

也要謝謝主編龍傑娣的細心和耐心,讓這本書的正體中文版有了最好的模樣。

最後,我想把這本書的結語抄在下面。這段話如詩如夢、餘味綿長,狄倫總結了音樂的意義,並把它連結到無垠的時空與無盡的輪迴:

「音樂既屬於特定時代,又能超越時空。既能創造回憶,也構成了回憶本身……音樂是在時間裡建構的,猶如雕塑家或焊工在物理空間裡工作。音樂存在於時間之中,而得以超越時間,正如輪迴讓我們一次次重生,而得以超越生命。」

---

註1:傑夫.史雷特(Jeff Slate),〈巴布.狄倫關於《當代歌曲哲學》答客問〉(Bob Dylan Q&A about "The Philosophy of Modern Song"),《華爾街日報》,2022年12月19日。bobdylan.com 官方網站收錄有延伸完整版。

👉👉👉 更多購書連結:

博客來 https://reurl.cc/nqRDzn

誠品 https://reurl.cc/Y4nejL

金石堂 https://reurl.cc/Egaonn

讀冊 https://reurl.cc/04y1p9

三民 https://reurl.cc/qn3L8D

友善書業 https://reurl.cc/MyEYXm

Momo https://reurl.cc/M6G8ZX

讀書共和國 https://reurl.cc/vp87We

還有歌曲播放列表,由黑體文化選輯,邊聽邊讀,進入沉浸式的感官饗宴:

Apple Music https://reurl.cc/eGZDKj

Spotify https://reurl.cc/O5evO7

Chapter 24: Nelly Was a Lady by Alvin Youngblood Hart https://reurl.cc/G5lA8x

YouTube https://reurl.cc/46GoZL

Theme Time Radio Hour hosted by Bob Dylan https://reurl.cc/36Zx0j