我們如何面對死亡?

「讓我們來設想一下死亡。你會希望在多少歲去世?」 疼痛科醫生路桂軍微笑著問我。他談論死亡時,就像在問你最喜歡哪種茶葉一樣。「想在什麽季節?希望誰會出現在葬禮上?」

「我希望在八十歲才去世,最好是秋天,那時候不冷不熱,很涼爽,南方的樹林還都是綠色的。我身邊的大多數朋友,那時也可能都去世了吧。但我很希望臨終前,堂姐、堂妹,還有一個好朋友來看我。」

通過這樣一個簡單的死亡設想,我們能知道,盡管人無法預知死亡,但大多數人對死亡本身,包括葬禮是有要求的。從1994年起,路桂軍開始從事疼痛治療,2019年,他在清華長庚醫院組建成立疼痛科,為腫瘤末期患者提供疼痛管理和安寧療護,陪伴很多患者走到生命盡頭。

「一個人如果必須要死的話,得癌癥死或許也是一件幸福的事。心臟病、腦血管病,你不知道什麽時候死,人突然沒了,什麽也來不及準備。病人可能疼苦小一點,但有很多未完的心願,覺得沒法釋懷,家人也更容易痛苦。得了癌癥,有半年時間可以準備死亡,這段時間家人可以好好陪伴,他也可以了卻心願。」

在社會上,像這樣有關死亡的討論一直是忌諱的話題,人們缺乏相應的死亡與生命教育,以致很難面對親人或自己的離世。但死亡並不是一場可以交白卷的考試,有些問題必須回答:什麽是瀕臨死亡狀態?要不要告訴長輩,他們的真實病情?怎麽陪伴生命進入尾聲的親人?如何面對愛人離世的噩耗?

在從醫的日子,路桂軍整理了其中一些病患案例,寫進他不久前出版的《見證生命,見證愛》一書中,希望借此探討疼痛、臨終生命關懷、死亡教育等諸多常常被人們回避的問題。一個人能有尊嚴地離世,不僅要靠醫生、逝者家屬,更需要整個社會的支持,包括普通公眾。所謂的人文關懷,是理解與尊重個體的差異。以疼痛來舉例,盡管生理上的痛有科學的分級,但每個人的感受卻不盡相同。

「我們的傳統文化,總認為忍痛是一種美德。有人不理解,為什麽女性痛經要吃止痛片,或者希望無痛分娩。最主要原因是,痛沒在這個說話的人身上,只會說你忍忍吧,哪個女人不生孩子?如果你是女性,經歷了一次生產,就不會告訴別人忍痛。不會經歷這樣痛的人,沒資格質疑,疼痛一定要個體化。」

上述的道理,同樣適用於我們去理解死亡。

不只是和死神搏鬥

多年前,路桂軍一次值夜班時,聽到了幾個醫生和護士的談話。他們談到一個彌留之際的患者,抱怨對方可能不會在上半夜去世,得拖到後半夜。路桂軍认为,這種冷漠的背後,除了臨終病房的醫生們對死亡更習以為常,以及醫生的日常工作勞累外,也和多年的醫院文化有關。

「中國的醫生職業榮譽感完全來自於和死神搏鬥,經過治療疑難雜癥病,危重病情救活了,這就是我的成績。但如果這個病人找到你之後,你無計可施,病情越來越重,最後要死了,大夫內心是沮喪的,他也不知道該做什麽。中國的醫學教育只教你如何救人,沒教你病人死了如何送走他。」

德國醫學記者尤格·布萊克曾在其著作《過度的醫療》中指出,現代醫療給我們帶來了很多好處。但人們會獲取的信息越少,接受治療的頻率就越高,或多或少地經歷無效的醫療流程。在癌癥、腫瘤晚期患者中,這樣的現象更為普遍和復雜。盡管知道無法降低遠期死亡率,但由於恐懼,還是接受各種治療方案,忍受了數月的痛苦和消耗大量金錢後,大多病人仍然在疼痛的治療中死去。

路桂軍認為,當下的過度醫療,要分為患者主動意願和醫生強加的。如果患者有經濟實力,不會拖垮家庭,願意為疾病抗爭到最後,那是值得尊敬的。相反,「醫生強加是不應該的,這是道德問題。或許是出於利益,或許是和死亡搏鬥的那種快感,想創造奇跡。但這都是自私行為。你不應該拿病人的痛苦,作為標榜自己医术水平的高低的試驗。」

一年中,來清華長庚醫院疼痛科看診的病人,大約有5000多人,病癥包括了兒童生長疼痛、婦科疼痛在內的多種身體疼痛。每三個病人中,有一人是進入生命末期的癌性疼痛。他問了很多末期患者,認為生命長度,還是生活質量更重要?大多數人的回答是後者。

在安寧療護中,路桂軍會告訴患者,進入死亡會有哪些步驟,以此來消除他們內心的恐懼。人首先會喪失味覺,不再貪念過去愛吃的食物。緊接著,發燒、腹瀉等癥狀會隨之而來,體內水分會進一步減少,進而降低身體代謝負擔。最後,因為缺氧、缺血,人可能會開始嗜睡,睡眠的時間會越來越長,最終,大多人在睡眠中離去。

在這生命的尾期,醫生不會做手術性幹預,而是緩解其生理痛苦,不加速死亡,也不延緩其死亡。但除此外,人們在瀕臨死亡時,有很強的心理支持、傾訴等需求,也有對身後事的顧慮和很強的牽絆。有一些想和身邊人講的話,或因為礙於情面,或者不知道如何開口,往往很難講出,而這些時候,對患者來說熟悉又陌生的醫護人員,或許是最好的傾聽者和協助實現其未完心願的人。

但在當下的醫療系統中,醫院可以去減輕晚期患者的生理痛苦,卻很難發揮更進一步的人文關懷。要彌補這種空缺,路桂軍有時需要投入的精力是超乎尋常的。「人在彌留之際特別困倦。他說,陸大夫,你來了,接著又睡了。等了半天,他看著你,說兩句話,很快又會睡著。有時候,你和患者溝通十句話,可能需要一個小時。」

「對於救治患者來說,一般醫生都不會犯原則性錯誤,都做得很好。但一旦發現(病人)沒有心跳了,心電圖變成了直線,醫生轉身就走了。」 路桂軍稱,在死亡醫學教育上,國內幾乎是空白的,急需彌補。「不彌補的話,我們都要在冰冷的醫療環境中走完自己的一生。」

死亡來臨前,告不告訴她?

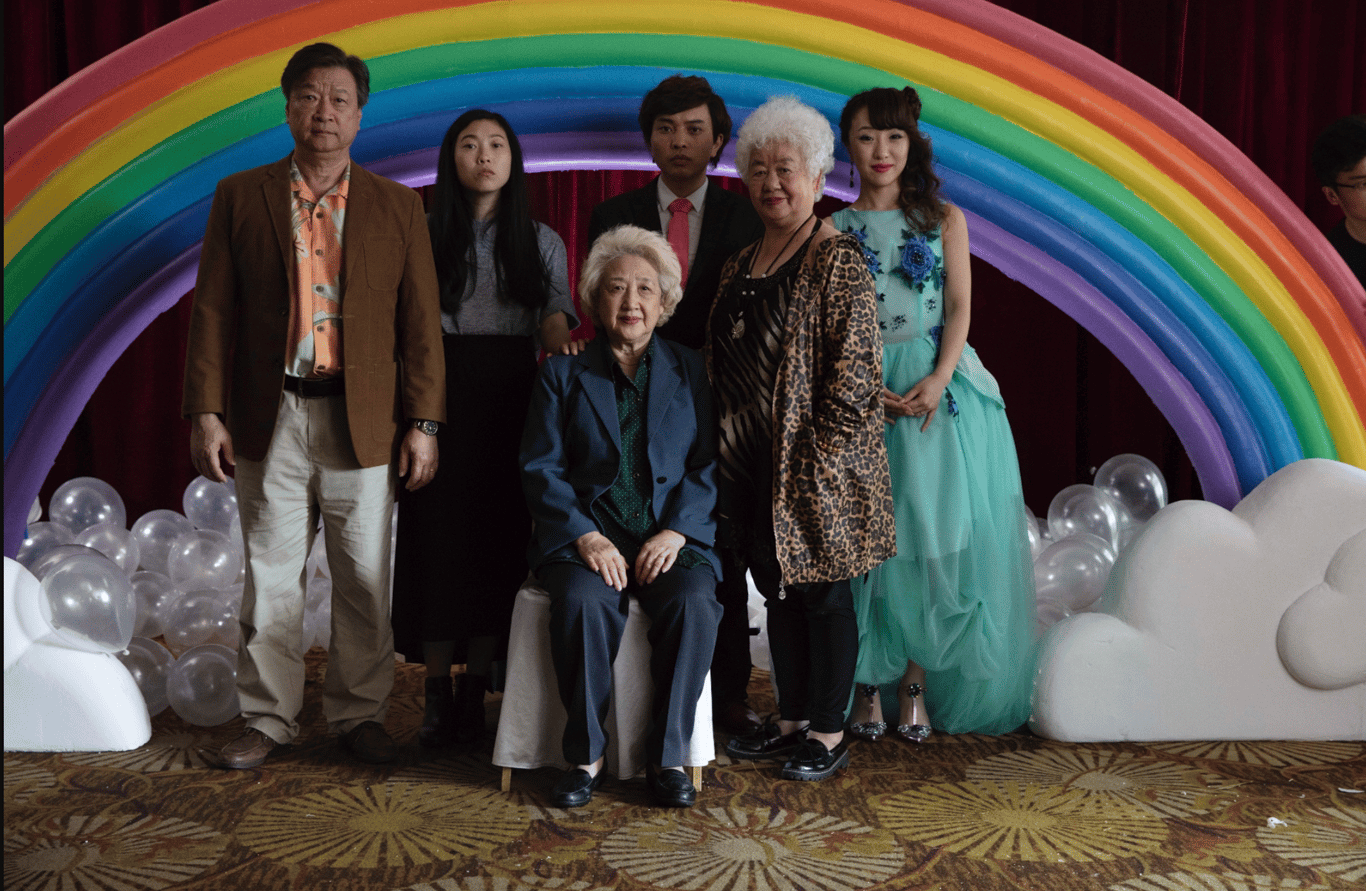

華人導演王子逸拍過電影《別告訴她》,講述美國的一個華人家庭,選擇隱瞞老人她被診斷罹癌,但孫女認為,知道自己病況是奶奶的權利。面對患有不治之癥的親人,應該選擇坦誠告知,還是編織一個善意的謊言?這對很多中國人來說,都是一個難題。

「你不告訴他的話,他以為還能活一年,結果明天就突然沒了。留下了未完的心願。」路桂軍回憶道,有個家屬一直瞞著病情,直到整理父親的遺物時,才發現父親很想要在生命最後一刻見一次初戀情人。「這就成了終身遺憾。我常對患者家屬說,你確實可以為父母做一些決定。但你要知道,他們在臨終前最想見的那個人,可能不是你,跟你沒關系。所謂善終,不是你認為的,而是他自己感覺到了善始善終。」

在書中,路桂軍記錄了很多生命最後一刻:有人希望能喝一杯冰拿鐵,有人在聽京劇中去世。有一位中年人臨終前,還是決定告訴老母親。在母親的照顧和陪伴下,他對於離世不再有遺憾。

「病人都有溝通的願望,他們常會問大夫,是不是沒幾天了?但醫生總會說別瞎想,今天會換個新藥,明天請個專家,就搪塞過去了。」路桂軍稱,生命進入尾聲的人,有更多的疑問和表達欲。他們大致有基本訴求,想要了解死亡的過程,想要有尊嚴、無痛苦地離去,希望有人陪伴,不要孤單地離去。

這之中,也有例外。前段時間,路桂軍收治了一名一名朝鮮族患者,他喜歡下圍棋,希望在生命後期,依然有人陪他下棋。但他的家人透露,他不太願意和人交流。「這個人活的時候沈默寡言,他走時也希望這樣,他不會臨死時突然變了個性,變得特別張揚。他對下圍棋有興趣,但下棋的對象不會選擇我們。所以我們後來就配合他,不再打擾他,給他安靜,他就在沈默寡言中離去了。我們做安寧療護的觀點是,不要把你認為好的方式強加給病人。」

在做臨終關懷時,路桂軍認為老年人和小孩能更好應對。老年人度過了更完整的人生,小孩沒有形成自己的人生觀。面對瀕死的兒童,路桂軍會用遊戲般的語言向孩子們解釋死亡,「告訴他們,大灰狼、小白兔也會變成天使,飛到天上。」中年人卻有很多牽掛:未竟的事業,不能照顧的子女和父母。

除了安撫逝者,臨終關懷還有一項重要的工作,就是安撫親屬的傷痛,「不早期幹預,這種哀傷會伴隨終生。」比如,對即將失去孩子的父母,他會建議多傾聽孩子的想法,看他們想要什麽。」有個小朋友,想要有個奧特曼。於是,他媽媽去買了奧特曼的玩具,爸爸為他穿上了奧特曼的服裝。他們不再只關心打針、吃藥,而是更好地陪伴孩子。未來,他們再回想時,覺得孩子得到了快樂,也會少一些哀傷。」

親人去世後,路桂軍不建議人們特意去銷毀逝者所有的生活痕跡,通過刻意忘掉的方式來重新開始。「不可能忘得一幹二凈,親情的哀傷,像是掰開了、揉碎了,消化到今後的人生中。你要覺得,雖然人不在世界上了,但還在你心裏,就像他出了一趟遠門。」

安寧療護的困境

「我看過一個數據,2019年全年死亡人口是998萬,但得到安寧療護照顧的只有0.3%。你說有多少人需要照顧?」陸桂軍稱,很多需要臨終關懷的患者無法走入他的視野,比如,缺少親友陪護的患者進入生命後期時,往往難以自救,更難以獲得專業的安寧療護。「北京這麽大,他也走不出門,根本見到不我。」而其他地方的情況,可能更糟。「每年,我會去雲南德宏、青海玉樹那樣的地方,見到過很多生活質量很低的病人。」

想要解決安寧治療資源過於稀缺的問題,陸桂軍認為,必須要靠政策的支持,無法用市場化的方式普及安寧治療。在現有的醫療體製下,醫院和醫生的營收也與治療項目掛鉤,「但安寧療護的病人沒有手術可做,沒有大的治療要做,病人住院後,醫院幾乎一分錢掙不了,沒有收入。」

世界範圍內,不少人無法忍受身體疼痛,或無法承擔醫療費,而選擇了安樂死。陸桂軍認為,執行安樂死是殘忍的,即使在安樂死合法的瑞士,也需要患者自己完成最後的環節,打開藥閥。在門診,很多病人來找陸桂軍,抱怨自己活得很痛苦,希望能做安樂死。「我會說別急,還有辦法。他住進來後,我們給他緩解了痛苦,第二天還在病房裏唱起來歌。誰不想再看世界兩眼呢?」

今年二月初,陸桂軍的病房住進來一個患有肝癌的中年男性歌手。在來之前,有醫生去家訪,發現他的呼吸很困難,一直在喘息。醫生問他,您是不是感覺每一次喘息,都好像是人生中最後的一口氣?此時,患者擡頭看著醫生,落著很淡的淚,「你懂我。」

在安寧病房,他感到身體不痛了,很高興,要求服用安眠藥睡上一覺。醫生擔心地問道,服用了藥後,再也醒不過來了怎麽辦?他說不擔心,那是他想要的。醫生給他註射了鎮定劑,就睡著了。醒來後,他對醫生們說了最後一句話,「大夫,給的藥不夠啊。」

但很快,他又睡著了,就再沒有醒過來。在這間病房,他度過了生命最後的近48個小時。

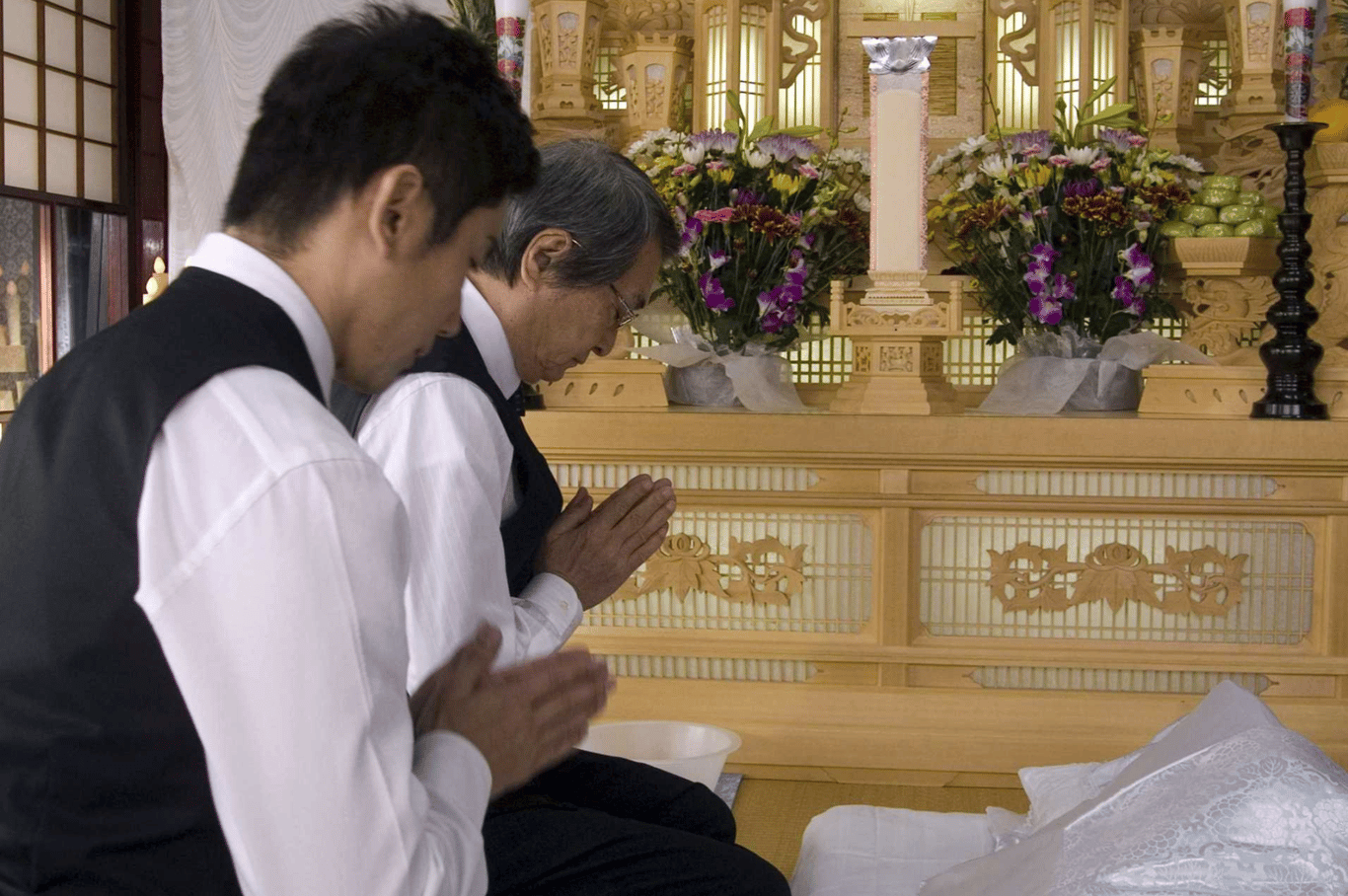

每一個患者去世後,所有在場的醫護人員會鞠躬告別。路桂軍不允許團隊成員說「一路走好」「天堂沒有痛苦」之類的話。

那說什麽呢?路桂軍站起了身,微笑地看著我,走到辦公室門口。「比如說咱們今天見面了,我要走了,你會跟我說什麽?」「我會說,我們下次再見!」

「就是這樣,像我們倆是好朋友,你突然要走了,就站在門口和我告別一樣。我們會對他說,你這段時間挺累的,你真的該好好休息休息了。但你對一些問題的關註,我也會一直思考。之前我們溝通了很多問題,我們之後會再好好聊一聊。」

END

本文首發《vista看天下》雜誌,總第524期。編輯李幸。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!