雜草地05

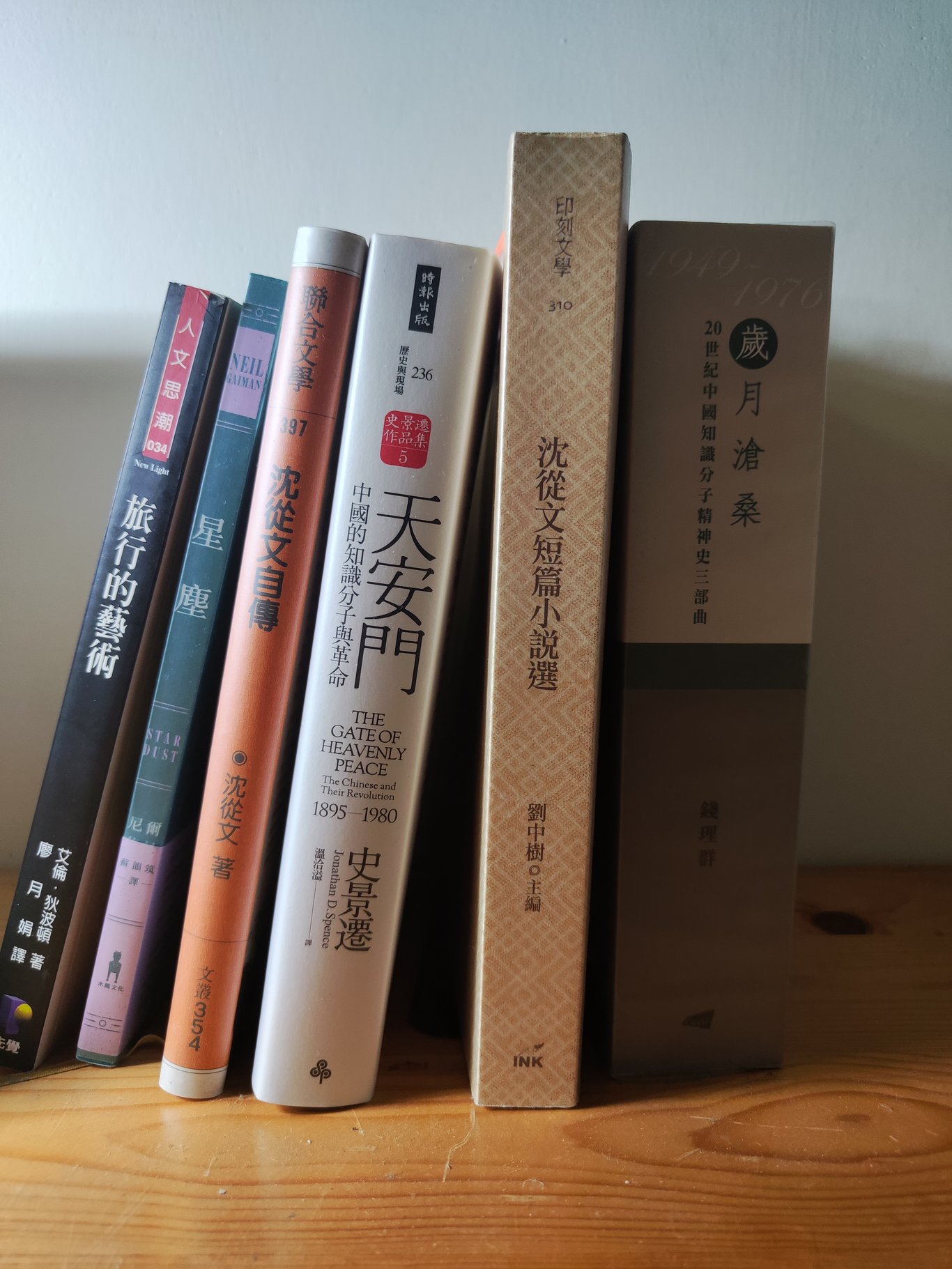

《天安門》史景遷

史景遷的《天安門》是第二次看了,本書描寫近代中國的知識分子群像。

民國時期的知識份子讓我著迷不已,他們抱有讓中國富強的同一目的,卻往往採取不同道路,期間縱橫扞格和複雜的宮鬥劇有一拚。前次看印象最深是瞿秋白,他出身之悲讓人驚愕,但中途破局之力量強勁非常,他的人生結尾卻讓人心揪不已,看至他人生終結之處,讀著全身都微微顫抖。但此次閱讀印象最深是康有為,與孫中山力爭正統,偶然發生的武昌起義卻將他狠狠鞭打,接著一步錯步步錯,終與革命的列車越行越遠,不再有人理睬。被眾人遺忘而後泯滅於天地之間,這可能是身為一個政治家最慘的結局。

花花主義迷人眼,如今我已學會不對任何意識形態抱有任何期待,但同時也不抱任何偏見。如同帶有中國特色的社會主義,和贊成戒嚴的民主政黨,兩者皆變形蟲似的為自己量身訂做外殼,但溯其本質也皆不過是生活中的荒謬一撇。真正值得專注的依舊只有周遭的小世界而已。

《沈從文短篇小說選》

《天安門》裡看到了沈從文的名字,想到架上還有一本他的短篇小說集,於是翻到了成文年代最靠近新中國成立的幾篇,分別是《赤魘》、《雪晴》、《巧秀與冬生》、《傳奇不奇》。這幾篇代表了沈從文最後可以自由創作小說的時光,畢竟,餘下來的人生時光裡,如同世人所知,他將放棄一生中最熱愛的文學創作,直至死亡。

這些短篇合起來只講述一個故事,一位美麗的女子在與人私奔的途中,不小心被當地土匪抓起來,於是女子所屬的大家族與土匪展開械鬥。

屍橫遍野。愛情與死亡並陳,是這世界上最能刺激感官的藝術表達方式。

似乎所有故事皆能以一句話描述完畢,但作家如何豐其骨肉,東拉西扯,將一切亂七八糟線索關聯起來,這方面沈從文是很厲害的。

新中國成立後他雖放棄了文學,但活得夠久,熬死了一堆文壇上的王八蛋。八零年代後,他的文字又重新被拿出來擺在檯面上,甚至受邀至美國巡迴,也還行吧。

《沈從文自傳》

沒想到這薄薄一冊會成為這幾個月來最好的閱讀體驗。

其實很久以前看過他的《邊城》,但我始終不認同他人所述這是一個什麼民國時期淒美的愛情故事,或是作者筆下小城浪漫煙雨瀰漫霧鎖青石之類。我總想著《邊城》是一篇沈從文想傳遞什麼但我沒get到的小說,但始終沒在心中留下痕跡,只當成一篇不傳遞思想的單純故事,也不深究,放任了。

直到最近又看到了《從文自傳》,才終於明白單純敘事的力量。

因他筆下生死如常,屍殍遍地皆為鎮日所見,文字又能對當時混濁的時局不加以任何意識形態的眼光,所以讀者能感到外在一切事物對他而言都如清風拂過。這部自傳作品只寫了他三十歲前的人生,從軍閥混戰、械鬥日常的湘西小鎮,直到買了張單程火車票,勇闖北京為止。

皆說向死而生,但沒說清的是,死的是眾生,生生不息者,卻只能是自己。自私和莽撞,再加上一點對自我的限制,我想才是向死而生的真諦。

突然想到馬奎斯也寫過他三十歲以前的自傳《活著為了講述》。如果只比前三十歲,馬奎斯明顯幸運多了。

《歲月滄桑》錢理群

最近沈從文讀的有點多了,感慨起他一生浮浮沉沉,想起以前曾看過錢理群的《中國知識分子三部曲》,其中有一篇關於沈從文的,又拿出來翻了一遍。

1949前後,當全中國的知識分子都在決定站隊之時,沈從文拿到前往台灣之機票,卻毅然留在北京,那時中國百廢待舉,卻充滿希望,他想為新中國做點事。

但最難的還是思想改變,從一個無拘無束的自由派、全國知名的文學家,要自我改造成一個「黨的最忠誠的紅色工農兵」,這中間的痛苦掙扎,是造成他一度自殺的主因。錢理群是這麼說的。

不需同情,就黨的標準,自殺是「自絕於人民之外」。此刻,就算他的好友丁玲在文藝界身居高位,呼風喚雨,也不會為他帶來一絲庇護,帶給他的,只有來自好友暴風暴雨般的批鬥。

改造如洗澡,洗澡如洗腦。但思想哪能那麼好洗,尤其是心中早充滿各種思想交叉縱橫的北大教授呢,他從此渾渾噩噩。

於是他從此埋首於文物整理,不問世事,逆來順受。但因為沒了心氣,也因此度過難熬的文革年代。又過二十年,直到八零年代出了一本厚厚的《中國古代服飾研究》。

新中國成立後,他曾下鄉參與勞動,觀察到伙房工頭活動之美,佩服至極,曾以此為主題發表了篇小說,投稿出去但從沒發表機會,沒一間出版社趕於刊登如此黑到底的作者之作。我又想到張愛玲也曾受中共之邀下鄉觀察土改,之後很快就逃離中國,還依此寫了本《赤地之戀》。

難以說誰是誰非,或誰聰明誰愚昧。套一句爛大街的句子,當下的選擇永遠都是最好的選擇。但現在你我都知道,這種金句不過就是騙人的玩意兒,每兩年就來一句,毫不值錢。

《星塵》

前幾年初讀《美國眾神》時還為尼爾蓋曼所創造的神話宇宙著迷,於是買了本《星塵》,沒想到一放又好多年過去。年末趁清書架拿出來讀。結論,俗不可耐,無聊,標準單線旅程的冒險故事,無轉折,無心理描寫,能看完是以為耐著性子看到最後會有個驚天動地的大亮點,但絲毫沒有。看到出版社文宣寫著此書是為大人寫的童話故事,看來出版社心中的大人智商低落。

我的尼爾蓋曼之旅到此終結。

《旅行的藝術》

在出版社的宣傳中,作者頗有名氣,號稱英倫才子。名頭響亮,書名好聽,二十年前歐美暢銷百萬冊,所以好奇,我也讀一讀。

文字破碎,偶有亮點,小孩等級的文字用法(xxx,xxx,和xxx)貫穿文章,看幾頁就讓人心生厭煩。作者喜愛拿著古人扯皮,福樓拜反覆被拿來立碑,波特萊爾說過的口水文字都被作者拿來微言大義當作立論的證明,整體水準和一些當今短視頻旅遊博主隨手拈來也差不太多。

於是我終於清楚了解了長久以來埋在心中的疑惑,那就是為何大多數的旅行文學始終讓人覺得傲慢,輕飄飄的腳不著地。原因在於作者對於旅行所在地並沒吃透,作為過客卻要憋出長篇大論,最終只能引述他人看法,這些看法許多還是將近百年前他人的眼光,還硬拿來反應當今社會現狀,有時甚至淪為潑婦罵街,批判兩句顯示自家水準,當然,這也是幾乎每部旅行文學都熱愛賣弄的。但這種做法往往詞不達意。本書放在二十年前剛出版時也許還能當作輕鬆閒暇讀物,但今日看來,絮絮叨叨賣弄知識而已。

我終於養成了看到不順眼的書不堅持看完的好習慣,感謝此書。

這幾年讀過最好的旅行文學有以下幾本 ,《憂鬱的熱帶》、《德里一年》、《印度三部曲》。大部分都是作者駐地已久,深入了解當地風俗,柴米油鹽莫不了然於心。這些皆已成書日久,成為經典。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!